【図解】給与計算ガイド!例を用いて給与計算のやり方を徹底解説!

人事業務の一環として「給与計算」があります。給与計算の業務内容は多岐にわたるため、慣れるまでには相当な時間がかかることもあります。また、給与計算に特別な資格は必要ありませんが、労働基準法や所得税法など法律も多く関係するため、正確な知識を身につけておくことが求められます。

ここでは、給与計算の方法や業務の流れ、最低限知っておきたい基礎知識、業務上の注意ポイントなどを解説します。

【給与計算業務のまとめはコチラ▶給与計算とは?計算方法や業務上のリスク、効率化について徹底解説】

目次

「自社の給与計算の方法があっているか不安」

「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」

「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか不安」

など給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向けて当サイトでは「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。

本資料では労働時間の集計から給与明細の作成まで給与計算の一連の流れを詳細に解説しており、間違えやすい保険料率や計算方法についてもわかりやすく解説しています。

給与計算の担当者の方にとっては大変参考になる資料となっておりますので興味のある方はぜひご覧ください。

1. 給与計算とは

給与計算とは、従業員の給与を計算して支払う業務のことです。給与担当者は、従業員に給料を支払うために、毎月総支給額や控除額の計算をおこないます。給料は従業員の労働の対価となるので、ミスは許されません。

そこで、ここでは業務の基本となる給与計算の仕組みや資格の必要性について解説します。

【給与計算の基礎をおさえたい方はコチラ▶給与計算の基礎が初心者でも分かる!基礎知識から全体の流れまで徹底解説!】

関連記事:給与計算とは?業務内容ややり方・流れ、基礎知識をわかりやすく解説

1-1. 給与計算の基本的な仕組み

給与計算において、給与に含まれるものは以下の3つに分類できます。

①基本給

②手当(通勤手当、役職手当、資格手当、家族手当、住宅手当など)

③変動的な給与支給額(残業代・深夜割増代・休日割増代)

この中で、②の手当てに関しては企業によって有無が異なり、従業員によっても手当の有無が違うため、給与計算業務を初めて担当する場合は就業規則を必ず確認しましょう。

基本的な給与計算は以下の計算式で表すことができます。

【総支給額】―【控除額】=【差引支給額(手取り額)】

【総支給額】:基本給に残業代などの各種手当をプラスした金額で、額面と呼ばれるもの

【控除額】:税金と社会保険料のこと(会社によって親睦会費などの特別な項目を設けていることもある)

【差引支給額】:従業員の銀行口座に振り込まれる金額のことで、手取り額とも呼ばれる

1-2. 給与計算をするのに、資格は必要?

給与計算業務をするのに、資格は必要ありません。ただし、給与計算をおこなうためには労働基準法や社会保険の仕組み、所得税、住民税などの知識が必要になります。最初は難しく感じるかもしれませんが、勉強しながら少しずつ慣れていきましょう。

なお、給与計算をする上で取得必須の資格はありませんが、役立つ資格はいくつかあります。もっとも役立つのは社会保険労務士や税理士などの士業ですが、士業は国家資格なので専門的な勉強をしないと取得するのは難しいでしょう。

「士業は無理でも専門的な知識を身につけたい」という方は、民間資格がおすすめです。「給与計算実務能力検定試験」という民間の資格を取得すれば、給与計算業務に役立てることができるので資格取得を目指してみてもよいでしょう。

関連記事:給与計算の代行に資格は必要?気になる真相を詳しく解説

2. 給与計算の3つの方法|メリット・デメリットも解説

給与計算の方法は大きく以下3つの方法があります。

- システムを導入する

- 表計算ソフトを用いる

- アウトソーシングする

ここでは、それぞれの方法とメリット・デメリットを解説します。

2-1. システムを導入する

給与計算システムを導入する方法です。給与計算システム単体のシステムもあれば、勤怠管理システムと連動しているタイプもあります。

メリットとしては、給与計算を正確に自動でおこなえるということ、給与計算に関わる法令や税法の変更があった場合も、自動でアップデートして反映してくれることが挙げられます。

デメリットは、初期費用やランニングコストがかかる点と、慣れるまでは操作に時間がかかることがあるという点です。

ただし、給与計算は正確におこなうことがもっとも重要です。コストがかかっても、操作を覚えるのが大変でも、法令や税法の変更に対応して正確な給与計算ができるという点で考えると、デメリットよりメリットの方が大きいといえるでしょう。

関連記事:給与計算を自動化するメリット・デメリット、具体的な方法や手順も紹介

2-2. 表計算ソフトを用いる

表計算ソフトというのは、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトを使い、関数などを組み合わせて給与計算する方法です。

表計算ソフトを使うメリットは、導入が手軽であることや既存ソフトを使うだけなのでコストがかからないということが挙げられます。また、ExcelやGoogleスプレッドシート以外にも、Webでは表計算の無料テンプレートが公開されています。テンプレートの中には、最初から計算式が搭載されているものもあるので、計算式が苦手な方でも簡単に給与計算ができるのもメリットです。

一方のデメリットは、ミスが生じる可能性があるということです。表計算ソフトは、人力をすれば計算してくれますが、計算式や関数式の入力段階で間違えてしまうと、正しい給与を算出できません。また、法改正で税率が変わったり、社会保険料や固定給などが変更になったりした場合、手動で修正することになるのでミスが発生してしまう可能性があります。

関連記事:給与計算をエクセルでおこなう方法とは?4つのメリットと注意点を解説

2-3. アウトソーシングする

給与計算には、社労士など外部の専門業者にアウトソーシングするという方法もあります。

給与計算は複雑なタスクであり、法令や税法の変更にも対応しなければなりません。アウトソーシングすれば、専門知識を持つプロフェッショナルによる正確な計算が保証されるというメリットがあります。

一方で、アウトソーシングする場合はその分の費用や、担当者同士のコミュニケーションが必要です。また、給与計算に必要な従業員の勤怠情報などを、早めにかつ厳密なスケジュールに則って取りまとめなければなりません。このように、費用がかかることや担当者の業務スケジュールの柔軟性がなくなるという点がデメリットになります。

関連記事:給与計算の代行・アウトソーシングのメリット・デメリットと相場をご紹介

関連記事:社労士の給与計算業務とは|相場ややり方、準備すべきことをご紹介

3. 給与計算の方法・流れ

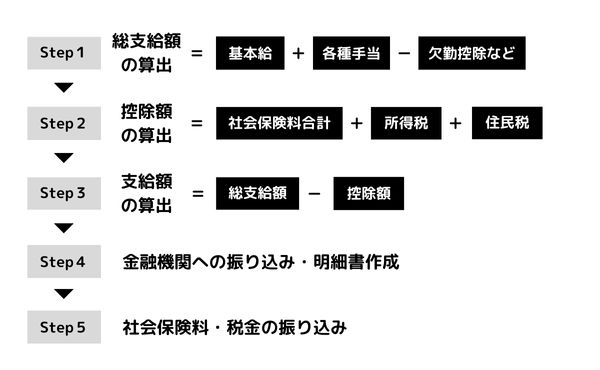

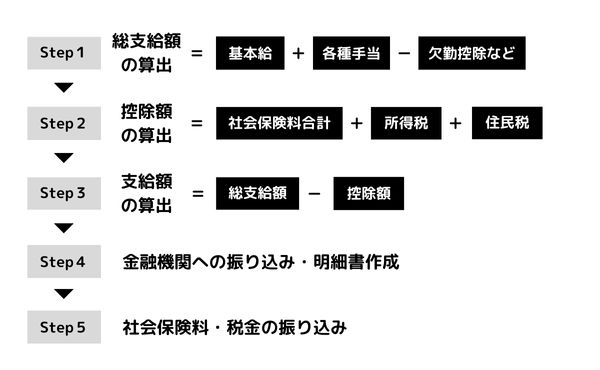

給与計算の大まかな流れは、以下のようになっています。

- 従業員の勤怠情報を締め、労働時間を集計する

- 総労働時間から総支給額を計算

- 各種保険料・税金を計算

- 総支給額から各種保険料と税金を控除する

- 給料を振り込み、保険料と税金を納付

勤怠情報の管理や労働時間の集計は、総務や人事の仕事と勘違いされる傾向がありますが、給与計算を担当する経理の仕事になります。上記の流れを見るとわかるように、担当者は会社で働く全従業員の給与を確定する業務をおこなうので、それぞれの工程についてきちんと理解しておきましょう。

関連記事:給与計算業務の流れ|月間と年間のスケジュールも紹介!

3-1. 勤怠の締め・労働時間の集計

給与計算をする前に、まずは従業員の勤怠情報をみて抜け漏れや不審な箇所がないかを確認します。必要に応じて従業員や上長に確認をとり、全従業員の全労働日について正しい勤怠情報がそろった時点で、勤怠を締めます。

勤怠を締めた後は、総労働時間と遅刻・早退の時間、欠勤日数や時間外労働、休日労働のあった時間など給与計算に必要な項目ごとに労働時間を集計します。

【勤怠の締めについて知りたい方はコチラ▶勤怠の締め作業の重要性とは?重要性や効率的に管理する方法をご紹介!】

【労働時間の集計方法を知りたい方はコチラ▶労働時間の正しい計算方法についてわかりやすく解説】

3-2. 総支給額の計算

算出した各種の労働時間数をもとに、給与の総支給額を計算します。

就業規則で規定されている「基本給」や通勤手当などの「各種手当」、時間外労働や休日出勤によって発生する「割増賃金」、そして対象期間に発生した遅刻早退含む「欠勤控除」をもとに、総支給額の計算をします。

計算式で表すと以下の通りです。

【総支給額】=【基本給】+【各種手当】-【欠勤控除】

各種手当は「固定」と「変動」の2つに分かれています。

固定手当:役職手当、資格手当、住宅手当など

変動手当:残業手当、休日出勤手当、通勤手当など

変動手当である残業手当や休日出勤手当は、それぞれ割増率が決められています。

労働した時間帯や1日の労働時間、1週間の労働時間などで割増率が異なるため、詳細は第3章の「基本的な知識」詳細を解説します。

3-3. 各種社会保険料の計算

総支給額を算出したら、次は控除する社会保険料の計算をします。

社会保険料の計算では、主に「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」の4つの計算が必要です。

健康保険料、厚生年金料、介護保険料:【標準報酬月額】×【保険料率】

雇用保険料:【雇用保険料】=【総支給額】×【保険料率】

「健康保険」「厚生年金保険」は標準報酬月額に保険料率をかけて算出した額を会社と従業員で折半されるのが一般的です。保険料率は地域や加入している健康組合によって異なるため、必ず加入先が提示している保険料額表を確認しなければなりません。

「介護保険」は、40歳から64歳に課税される社会保険です。こちらも標準報酬月額に保険料率をかけて算出した額を会社と従業員で折半します。「健康保険」「厚生年金保険」と同様に、加入先が提示している保険料額表を確認しましょう。

「雇用保険料」はその月の総支給額に毎年厚生労働省より発表されている雇用保険の保険料率をかけると算出することができます。

【社会保険料と給与計算について詳しくはコチラ▶給与計算で社会保険料を算出する方法を分かりやすく解説】

関連記事:厚生年金保険料とは?概要と計算方法、法改正などによる注意点を解説

3-4. 住民税・所得税の計算

税金は、主に「住民税」「所得税」の2つを計算します。住民税は都道府県と市区町村に納付し、所得税は国に納付する税金です。

住民税を給与から天引きする場合、毎年5~6月ごろ従業員が居住する自治体から送られてくる、「決定通知書」を参考に従業員の給与から差し引きます。

【住民税の計算について知りたい方はコチラ▶給与計算における住民税とは|住民税の計算・納付・注意点について解説】

所得税を算出するには、まず以下の計算式によって課税所得額を算出します。

【給与総額(基本給+残業代など)】ー【社会保険料+非課税手当(交通費など)】= 【課税所得額】

課税所得額を算出後、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)に照らし合わせて所得税率を確認し、この額を従業員の給与から差し引きします。

【所得税の計算について知りたい方はコチラ▶所得税とは?|源泉所得税の計算方法や税額表の見方を解説】

3-5. 差引支給額の計算

最初に計算した給与の「総支給額」から、「各種社会保険料と住民税・所得税」を差し引くと、「差引支給額」が算出されます。これが従業員の「手取り」となります。

【総支給額】-【保険料・税金などの控除額】=【差引給与額(手取り)】

関連記事:給与計算業務の流れ|月間と年間のスケジュールも紹介!

3-6. 台帳作成などの事務処理・給料の振込手配

差引支給額(手取り)が決定したら、賃金台帳や給与明細の作成などの事務処理と各従業員への支払い手続きをおこないます。

賃金台帳は、最後に書き込んだ日から5年間(当面の間は3年)保管することが労働基準法によって義務付けられているため、必ず記載しなければいけません。

給与明細書の作成に関しては、労働基準法で義務付けられていないので必須ではありません。しかし、所得税法においては、企業は従業員に給与明細書を渡すことが義務付けられているため、作成して給与支払い時に渡す必要があります。

3-7. 各種社会保険料・税金の納付

事務処理や振込手配が終わったら、各種社会保険料や所得税、住民税を納付します。

社会保険料は、各役所から送られる「納入通知書」をもとに月末までに納付します。また、所得税や住民税などの税金は、翌月10日までに税務署へ納付します。

この保険料や税金の納付までが、給与計算の業務内容となります。

【給与計算の方法をさらに詳しく知りたい方はコチラ▶給与計算方法を11ステップに分けて解説!注意点・効率化のポイントも】

3-8. 給与計算の例

ここまで、給与計算の流れと方法を解説しました。実際にひとりの従業員の給与を計算した場合の例をご紹介します。

■想定している従業員

年齢:25歳(独身)

所定労働時間:1日8時間(所定労働時間160時間)

基本給:25万円/標準月額報酬:31万円/勤務日数:20日

勤務地:東京都/居住地:東京都/協会けんぽ加入

■総支給額

| 基本給 | 250,000円 |

| 残業:20時間:1,562円 × 25% × 20時間 | 39,050円 |

| 深夜残業:5時間:1,562円 × 50% × 5時間 | 11,715円 |

| 交通費 | 12,000円 |

| 計 | 312,765円 |

■各種社会保険料

| 健康保険料:31万円 × 9.81% ÷ 2 | 14,715円 |

| 厚生年金保険料:31万円 × 18.3% ÷ 2 | 29,280円 |

| 介護保険料 | 0円 |

| 雇用保険料:312,765円 × 6/1,000 | 1,876円 |

| 計 | 45,871円 |

■住民税・所得税

| 住民税(仮) | 5,000円 |

|

所得税:312,765円 ー(45,871円+12,000円)=課税所得額:254,894円 |

6,750円 |

| 計 | 11,750円 |

■差引支給額

|

総支給額 ー(各種社会保険料+住民税・所得税):312,765円 ー(45,871円+11,750円) |

255,144円 |

4. 給与計算業務の基本的な知識

給与計算をミスなくおこなうために、給与担当者は「労働基準法」や「所得税法」、「企業の就業規則」など、多くの労務知識が必要となります。給与計算に特別な資格は必要ありませんが、効率や規則を考慮して給与計算をするため、業務に慣れるまでは時間がかかるでしょう。

給与計算をする際に抑えておくべき労務知識はたくさんありますが、ここでは基本的な知識をご紹介します。

関連記事:給与計算の初心者がこれだけは押さえるべき3つのポイント

4-1. 給与計算の賃金支払基礎日数

賃金支払基礎日数とは、給与の計算対象となる期間の日数のうち、給与を支給するために基本的に考慮される日数のことを指します。

月給者の場合は、各月の暦日数が支払基礎日数となります。

月給制で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合は、就業規則や給与規定等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となります。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

関連記事:賃金支払基礎日数とは?基本となる数え方と間違えやすいケースを徹底解説

4-2. 賃金支払いの5原則

「賃金支払いの5原則」とは、労働基準法第24条で定められた支払いに関する法律です。

①通貨払いの原則

②直接払いの原則

③全額払いの原則

④毎月1回以上払いの原則

⑤定期日払いの原則

もし、違反した場合は企業側に罰則が適用されるため、十分に気を付けましょう。

参照:賃金の支払方法に関する法律上の定めについて|厚生労働省

関連記事:賃金支払いの5原則とは?例外や守られないときの罰則について

4-3. 残業、休日出勤、深夜労働の割増賃金(手当)

労働基準法では、従業員の労働時間は1日8時間、および週40時間以内とされています。また、休日は原則週に1回とし、これらの基準を超える場合は36協定の締結・届出が必要です。

36協定を締結した上で法定労働時間を超えた労働をさせる場合と深夜労働をさせる場合、企業は通常の給与に割増率を乗じた割増賃金(手当)を支給します。基本的に時間外労働は25%以上、休日出勤は35%以上、深夜労働は25%以上の割増賃金を支給しなければなりません。

割増賃金率の一覧

| 区分 | 割増率 |

|---|---|

| 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働 | 25%以上 |

| 法定休日の労働 | 35%以上 |

| 深夜(22時から5時までの)労働 | 25%以上 |

| 1ヵ月60時間を超える法定時間外労働 | 50%以上 |

組み合わせ可能な割増賃金率

| 組み合わせ | 割増率 |

|---|---|

| 法定労働時間を超える労働+深夜労働 | 50%(25%+25%)以上 |

| 法定休日の労働+深夜労働 | 60%(35%+25%)以上 |

| 1か月60時間を超える法定時間外労働+深夜労働 | 75%(50%+25%)以上 |

上記の割増率を元に以下の計算式で割増賃金を算出します。

【対象となる時間数】×【基礎賃金(時給)】×【割増率】

残業などの手当が未払いだった場合、同じく罰則が適用されるため、こちらも十分に気を付けましょう。

5. 給与計算業務で注意すべきポイント

給与計算は、従業員に渡す給与を決定する重要な業務です。ひとつのミスが従業員の信頼を失い、会社への不信感へと繋がりなりかねません。

そこで、ここでは給与計算業務をするうえで注意すべきポイントを3つ解説します。

5-1. 業務範囲を確認

給与計算業務は、会社によって担当部署が異なるケースがあります。

例えば、総務部や管理部が一括しておこなうケースもありますし、人事部と経理部で手分けしておこなうケースなど色々なパターンがあります。また、担当部署が1つであっても、従業員数が多い場合は業務を分担するのが一般的です。

そのため、自分の担当領域や業務範囲を間違えないよう、必ず上司や先輩に確認しましょう。

5-2. 残業や休日出勤、深夜の割増賃金に注意

労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、週40時間と定めています。これを超える残業についての割増率は、残業手当が25%、休日出勤手当が35%となっています。また、夜10時から朝5時までの時間帯は、深夜業として別途25%割増ししなければなりません。

このように、割増賃金は項目ごとに割増率が変わるので、加算を間違えないようにしましょう。

5-3. ミスには細心の注意を

「給与計算業務は大変」といわれる理由のひとつに、「ミスが絶対許されないこと」が挙げられます。

従業員に支給する賃金であることに加え、国や自治体に納付する税金や社会保険料の計算も一緒におこなうため、原則としてミスは許されません。

給与計算にミスがあった場合、当該従業員に謝罪をしたうえで給与の追加支給や差し引きをおこない、本来の支給額になるよう調整することになります。しかし、謝罪をしても差額分を支払っても、計算ミスというのは従業員からの信用を失いかねない行為であるため、ミスを防ぐための努力が必要です。

とはいえ、人間がおこなう以上ヒューマンエラーはつきものなので、ダブルチェックをするなど計算ミスが起こりにくい仕組みを作り、正確な給与計算ができるようにしましょう。

ただし、給与計算の業務は多岐に渡るため、事業をグロースさせるコアの業務に注力できなくなる可能性があります。そこでよく導入されるのが給与計算システムになります。

当サイトでは給与計算システム「ジンジャー給与」を例に、給与計算システムのサービス内容や費用感がわかる資料を無料で配布しております。システムを導入することによってミスや手間が減らせそうと感じた方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

【給与計算でミスを防ぐ方法を知りたい方はコチラ▶給与計算のミスを防止する5つの施策を原因別に解説】

【給与計算でミスした際の対応を知りたい方はコチラ▶給与計算ミスに気づいた時のお詫びの方法や注意点を文例とともに解説】

6. 給与計算の業務効率を上げる方法

給与計算システムの導入は、人事労務業務におけるDXの第一歩です。

給与計算を自動化することにより、給与計算業務が迅速かつ正確におこなわれるだけでなく、給与計算担当者の業務時間を短縮できます。空いた時間を活用すれば、人材活用のための人事戦略を考える時間などに充てることも可能です。

また、従業員情報を給与計算に紐づけることで、給与に関する人事データへのアクセスも簡単になります。このデータを活用すると、世の中の水準に合わせた給与配分の計算や、人員を増加した際の人件費のシミュレーションをおこなえるので、経営戦略における財務改善にも役立ちます。

関連記事:給与計算のDXを進めるには?効果や手順を詳しく解説

7. 業務効率のいい給与計算を

給与計算の業務内容は、毎月おこなう月間業務だけでなく、年間業務も含めるとかなりの数に上ります。

ひとつひとつの計算はさほど難しくありませんが、正確にデータを入力・管理したり、法改正や税制改正の情報をしっかりキャッチして逐一アップデートしたりすることは容易ではありません。

数字やコツコツと作業することが好きな人には向いている仕事かもしれません。しかし、より正確かつスムーズな給与計算のために、専用の給与計算システムやソフトなどを活用して業務効率のアップを目指しましょう。

関連記事:給与計算ソフトとは?機能やメリット・デメリット、選ぶポイント6つなどから解説

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25