給与計算の基本を解説!初心者でもわかる給与の仕組みや計算方法

更新日: 2024.4.8

公開日: 2020.12.10

OHSUGI

給与計算は従業員に支給すべき給料を計算する業務で、経理の中でも特に大切な業務です。初めて業務に携わるときは、基礎をしっかり押さえ、正確かつスピーディな給与計算を心がけましょう。今回は、給与計算の基礎知識や、給与計算する上での注意点をまとめました。

【給与計算業務のまとめはコチラ▶給与計算とは?計算方法や業務上のリスク、効率化について徹底解説】

「自社の給与計算の方法があっているか不安」

「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」

「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか不安」

など給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向けて当サイトでは「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。

本資料では労働時間の集計から給与明細の作成まで給与計算の一連の流れを詳細に解説しており、間違えやすい保険料率や計算方法についてもわかりやすく解説しています。

給与計算の担当者の方にとっては大変参考になる資料となっておりますので興味のある方はぜひご覧ください。

目次

1. 給与計算の基本

給与計算とは、従業員に賃金を支払うために、勤怠情報をもとに給与を計算する業務のことです。担当者は、毎月総支給額の計算をするだけでなく、所得税や住民税などの控除額の計算、時季によっては年末調整などの業務をおこないます。

1-1. 給与に含まれる3つのお金

給与計算をスムーズにおこなうために、給与に含まれるものは何かを理解する必要があります。支給額をただ計算すればよいわけではなく、手当や割増賃金など、従業員や月によって支給額が異なる項目があるため、ここで理解しておきましょう。

給与に含まれるのは主に以下の3つのお金です。

| 基本給 |

手当やインセンティブなどを含まない給与のベースになるものです。月による変動はありません。 |

| 各種手当 | 通勤手当・役職手当・資格手当・家族手当・住宅手当など、会社や従業員によって支給の有無や支給額が異なる手当です。 |

| 変動する給与 | 残業代・深夜割増賃金・休日割増賃金など、働いた時間や出勤した日数によって変動する給与分です。 |

基本給は言葉の通り給与の基本になるお金で、昇給や減給がない限り変動することはありません。

一方で各種手当は従業員の家族構成や住まい、資格や役職が変わると合わせて変化することがあります。また、変動する給与は月によって大きく変わる部分であるため、給与計算ではこの変動する給与を間違いなく計算し、正確に支給することがとても重要です。

▼より詳しく割増賃金の計算方法が知りたい方はこちら

割増賃金の基礎となる賃金とは?計算方法など基本を解説

1-2. 従業員の給与の決め方

給与を構成する要素は大きく「基本給」「諸手当」「賞与」の3つに分けられます。

それぞれに意味・役割があり、3つのバランスや業界の水準を考慮して従業員の給与は決まります。

| 基本給 | 年齢・勤続年数、スキルや経験などの能力、役割やそれに伴う責任を考慮して決められます。 |

| 諸手当 | 役職手当など職務に関係するものから、通勤費や単身手当など生活に関連する手当が含まれます。給与に加算して毎月付与するもので、従業員間の差がつけられる特徴があります。特に職務関連手当はモチベーションコントロールなどに活用されます。諸手当の有無は企業ごとに検討されます。 |

| 賞与 | いわゆるボーナスのことで、会社が上げた利益を従業員に分かりやすく分配でき、貢献意欲やモチベーションの向上につながります。会社の利益が少なければ減ったり、なくなったりすることもある部分です。 |

従業員の給与の決め方を考えるうえで、知っておきたいのが課税支給額と非課税支給額についてです。

課税支給額は、従業員に支給される金額のうち、所得税や住民税などの税金が課される対象となる部分を指します。基本給や役職手当、残業手当などの支給額は、通常は課税支給額に含まれます。課税支給額は、受け取った金額から税金が差し引かれ、実際に手元に残る金額が決まります。

一方、非課税支給額は、税金の対象外とされる支給額です。例えば、通勤手当などは一定の範囲内で非課税とされ、所得税や住民税の対象外となります。これにより、受け取る従業員にとって税金負担が軽減され、手取り収入が増える効果があります。

給与計算や手当の設定において、課税支給額と非課税支給額のバランスを考慮することが重要です。適切な手当の設定により、従業員の税負担を軽減しつつ、モチベーションの向上や福利厚生の充実を図ることができます。

当サイトでは、「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。本資料では給与計算の基礎や手順はもちろん、間違えやすい社会保険や所得税・住民税の保険料率や計算方法についても図解形式でわかりやすく解説しています。給与計算の担当者にとっては、いつでも確認できるマニュアルとして有効に活用できますので、興味のある方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1-3. 給与計算の基礎的な仕組み

給与計算は、前述した給与に含まれる3つのお金を合算し、そこから控除額を差し引く構造になります。

計算式はとてもシンプルなため、給与計算の業務を覚える第一歩として、この計算式の構造を覚えましょう。

【総支給額】-【控除額】=【差引支給額】

【総支給額】:基本給に残業代などの各種手当をプラスした金額で、額面と呼ばれるもの(前項の3つのお金を合算したもの)

【控除額】:給与から差し引く税金と社会保険料のこと(会社によって親睦会費などの特別な項目を設けていることも)

【差引支給額】:総支給額から控除額を引き、従業員の銀行口座に振り込む金額。手取り額と表現することもある。

総支給額が23万円で控除額が2万円の場合は、以下のように計算式に当てはめて計算できます。

【総支給額:23万円】-【控除額:2万円】=【差引支給額:21万円】

このようになり、従業員に振り込む給与は21万円になります。

2. 給与計算の方法と全体の流れ

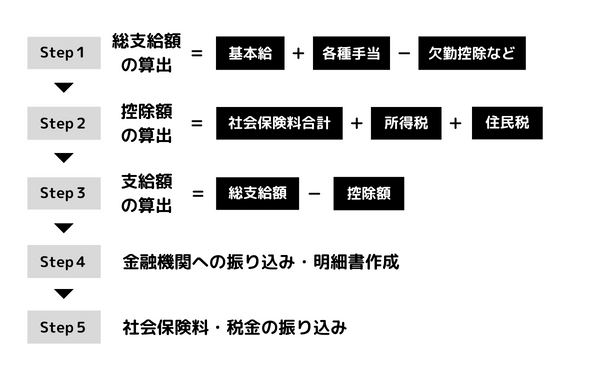

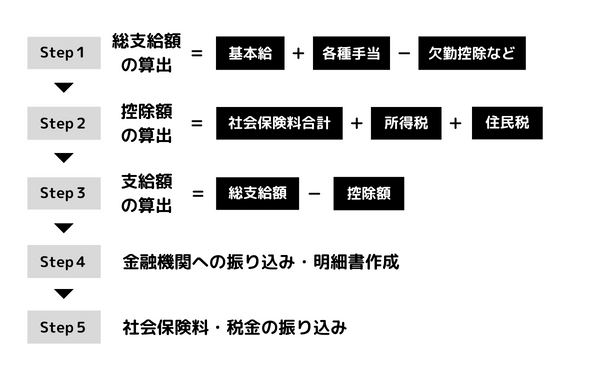

給与計算は、一見複雑な仕組みに思われがちですが、中身はとてもシンプルな構造です。給与計算では控除額の計算などをおこなう必要があり、計算方法の流れは大まかに5つの段階に分類できます。

【Step1】総支給額の計算

【Step2】控除額の計算

【Step3】支給額の決定

【Step4】金融機関への振り込み・明細書の準備

【Step5】翌月10日までに社会保険料・税金の納付

総支給額や控除額など、給与計算をおこなうにあたって定義を事前に認識する必要があります。

2-1. 【Step1】総支給額の計算

最初に、従業員情報をもとに総支給額を計算します。

総支給額とは、ベースとなる基本給に、時間外手当や役職手当など、各種手当てを含めた金額を表します。総支給額の具体的な計算方法は次の通りです。

【総支給額】=【基本給】+【各種手当】-【欠勤控除】

基本給は年齢や勤続年数、経験などを考慮し、企業ごとの規定に基づいて定められます。

一方、手当の種類は「固定」と「変動」の2つに分かれています。

- 固定手当(役職手当、資格手当、住宅手当など)

- 変動手当(残業手当、休日出勤手当、通勤手当など)

変動手当である残業手当や休日出勤手当はそれぞれ割増率が決められています。

労働基準法では残業が25%、休日出勤が35%、深夜勤務が25%と定められているため、従業員が残業をしている場合、手当を支給する必要があります。

これらは従業員の勤怠に応じて毎月変動性があるため、常に勤怠データを精緻にするよう心がけましょう。

【参照】しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編|東京労働局

2-2. 【Step2】控除額の計算

次に、控除額の計算をします。控除額とは、「保険料」や「税金」などを合わせた金額のことで、「総支給額」から差し引かれます。

①保険料の計算

主に「社会保険」や「雇用保険」から控除される形になっており、社会保険料は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の総称になっています。

また、雇用保険に関しては失業や雇用の継続が困難になった際に給付される制度になっています。

社会保険料:【各保険料】=【標準報酬月額】×【保険料率】

雇用保険:【雇用保険料】=【総支給額】×【保険料率】

【社会保険料の計算について知りたい方はコチラ▶給与計算で社会保険料を算出する方法を分かりやすく解説】

②税金の控除額を計算

保険料のほかに、源泉徴収する「住民税」と「所得税」の計算も必要です。

住民税は、従業員の代わりに企業が支払う場合、給与から天引きとなります。また、所得税は給与の「課税対象額」を使って計算される仕組みになっています。課税対象額の計算式は以下です。

【課税対象額】=【総支給額】-【非課税対象の諸手当】-【社会保険/雇用保険】

上記で出した【課税対象額】を「源泉徴収税額表」に当てはめて、所得税額を確認します。

ここまで保険料と税金の計算方法を説明しましたが、「まだ理解できていない」という方も多いのではないでしょうか。給与計算は控除額計算の理解が肝であるため、図表で分かりやすく整理された資料で確認したいという方に向け、当サイトでは社会保険料の考え方や計算方法についてまとめた資料を無料配布しております。

正しい給与計算の方法を理解したい方は、こちらから「社会保険料の計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。

関連記事:所得税とは?|源泉所得税の計算方法や税額表の見方を解説

関連記事:給与計算における住民税とは|住民税の計算・納付・注意点について解説

関連記事:【2020年4月改正】65歳以上の雇用保険料に関する給与計算ルール

③労使協定による控除項目

保険料や税金以外にも、社員会費や昼食代などを給与から天引きすることができます。これは賃金の控除に関する協定を労働者と企業の間で合意された条件に基づいて結ぶ事で可能になります。

2-3. 【Step3】支給額の決定

総支給額、控除額を計算した後、最終的な支給額(手取り)を計算します。

【給額(手取り)】=【総支給額】-【保険料・税金などの控除額】

給料として支給されている「総支給額」(全ての金額)から、控除額を差し引けば従業員が手にする支給額が決定できます。

支給額が決定した後、金融機関への振り込みや、支給の証明になる「明細書」の作成をします。

関連記事:給与計算はこれで解決!給与計算の方法や流れなど分かりやすく解説

関連記事:給与計算の流れ|おさえるべき5つのステップを紹介

関連記事:給与計算の方法や流れなど基本を誰にでも分かりやすく解説

2-4. 【Step4】金融機関へ振り込み・明細書の準備

支給額が確定したら金融機関に振り込み依頼をおこないます。

同時に給与明細書も発行します。労働基準法では給与明細書の提供は必須ではありませんが、所得税法において企業は従業員に給与明細書を渡す義務があるため、作成し給与支払い時に渡す必要があります。

さらに、賃金台帳に必要な情報を記録します。労働基準法において、賃金台帳は最後に書き込んだ日から5年間(当面の間は3年間)保管することが義務付けられています。

2-5. 【Step5】社会保険料・税金の納付

給与の支払いが完了したら、各種社会保険料、所得税、住民税を支払います。

社会保険料については、各役所から送られる「納入通知書」を基にして、月末までに支払いを行います。また、所得税や住民税などの税金は、翌月10日までに税務署に支払います。

以上が給与計算業務の一連の流れで、これは給与の支給のたびにおこなうものです。

3. パート・アルバイトの給与計算の方法

月給制が中心の正規雇用者に対し、パートやアルバイト従業員は時給や日給で計算することが多いです。また、手当の有無や金額にも差があることが多いため、正しい計算方法を知っておきましょう。

3-1. 給与計算の基本は変わらない

パートやアルバイト従業員の給与計算においても、【総支給額】-【控除額】=【差引支給額】という基本の計算式は変わりません。

総支給額や控除額が正規社員とは取り扱いが異なるため、この点にだけ注意して計算するようにしましょう。

3-2. 給与形態の違いで計算方法が変化する

給与形態が時給や日給の場合は、その形態に合わせて総支給額を計算することになります。

時給1,200円の従業員が通常労働を70時間した場合は、【時給1,200円】×【労働時間70時間】=支給額84,000円という計算ができます。

ここに時間外労働分や休日労働などがあった場合は加算し、総支給額を求めることになります。

月給制の正規社員と比べると、パート・アルバイト従業員はこの支給額が毎月変動します。計算が多いため、間違いがないように十分に注意しましょう。

また、パート・アルバイト従業員でも勤務実態によって雇用保険や社会保険への加入義務が発生します。加入している従業員に対しては、正しく控除することも忘れてはいけません。

3-3. 就業規則に則って計算をする

就業規則を正規雇用者とパート・アルバイト従業員で分けている場合は、パート・アルバイト従業員に向けた就業規則に則って給与計算することも重要です。

雇用形態によって異なる就業規則を設けている場合は、そのルールに則って計算できているか必ず確認しましょう。

4. 給与計算をする際の注意点とリスク

給与計算は毎月おこなわれるもので、慣れれば単純な業務になっていきます。しかし、ミスがあってはならない重要な業務であるため、注意点と間違いが発生した場合のリスクや対処方法を正しく知っておきましょう。

4-1. 最低賃金ルールを守る

最低賃金は都道府県ごとに決められています。時間額で決められているものですが、月給や日給制の場合でも無視はできません。

給与計算をする際は必ずこの最低賃金ルールを守り、時給換算をした場合に最低賃金以下になっていないか確認するようにしましょう。もしも最低賃金以下の支給額になっている場合は、雇用者側が罰せられる可能性が出てきます。

4-2. 各種手当の計算ミスをしない

通勤手当や残業代、休日出勤手当など、給与計算ではさまざまな手当も計算しなくてはいけません。

特に残業代や休日出勤手当は月によって大きく変動し、時間外労働時間や休日出勤日数から細かく計算する必要があります。さらには深夜割増なども発生するケースがあるため、計算は複雑化しやすいです。

そうした計算でもミスは許されません。慣れないうちは何度も確認したり、給与計算システムやエクセルによる管理を導入したりするなど、ミスが発生しない環境を整えましょう。

4-3. ミスが発覚したらすぐに訂正と謝罪をする

給与計算は、従業員に支払う賃金や、雇用保険・社会保険などに関わるため、もしミスをしてしまうと、会社の信用や従業員からの信用に大きな影響を与えます。しかし、人が業務をおこなう以上すべてのミスを防ぐことはできません。

万が一給与計算のミスが発覚したら、従業員に対してはすぐにお詫びを入れ、二度と同じミスをしないように対策を取ることを約束しましょう。

関連記事:給与計算で間違いが発覚したときのお詫びで注意すべきこと

4-4. ミス防止に向けた対策をする

上記の通り、給与計算業務におけるミスは致命的ですので、ミスが起こらないように事前対策が重要になります。ここでは事前に防ぐことができる5つの対策を紹介します。

- 保険料率の改定を把握するために年間スケジュールを作成

- 扶養変更・異動などの入力忘れを防止するためにダブルチェック

- 控除項目の変更忘れを防止するためにチェックリストを活用

- 月額変更届の届出忘れを防ぐためにマニュアルを作成

- 日割り計算のミス防止のために給与計算システムを導入

より詳しく知りたい方は関連記事をご覧ください。

4-5. 会社の規模や時代に合わせた計算方法が必要

会社の規模が大きくなると、従業員数も増えていきます。従業員数が数人程度であれば、給与計算をアナログな方式でおこなっていても、大きな業務負担にはならないでしょう。

しかし、従業員が10人、20人、と増えてきた場合、給与計算の業務が増えて膨大な時間を取られることになります。ミスも発生しやすくなり、トラブルの引き金になる恐れもでてきます。

そのような場合は、給与計算システムを導入したり、外部に委託したりするなど、会社に規模に合わせた給与計算方法を選ぶ必要があります。

また、時代とともに給与に関連するシステムやアプリケーションは増え、より便利になっています。現金や振り込み以外の支給方法も認められるようになりました。

会社の規模と時代に合っていないシステムを続けて無駄やミスを発生させないように注意しましょう。

5. 給与計算の効率を上げてミスを減らすには

給与計算の煩雑な業務負担を減らし、正確な計算をするには専門家や専用システムの力を借りる方法が確実です。多くの企業で取り入れられている方法を3つ紹介します。

5-1. エクセルの自動計算を活用する

エクセルを使って給与計算をする方法は、すでにエクセルが導入されている場合は無料でできる方法です。ハードルが低く、取り入れやすいでしょう。

エクセルを使う場合は、自分で給与計算用のシートを作成する、既存の給与計算用のシートをダウンロードして使用するかの2種類があります。

デザインやレイアウト、どの関数を使って管理するかは作成者によって異なりますが、給与計算に必要な基本的な機能は網羅されています。しかし、他システムとの連携や最新の法令に合わせた自動更新などはおこなわれません。小規模の事業所や無料で効率を上げたい場合におすすめの方法です。

▼より詳しく知りたい方はコチラをクリック

給与計算をエクセルでおこなう方法とは?4つのメリットと注意点を解説

5-2. アウトソーシング(代行)を使う

従業員数が増えて、アナログな方式やエクセルだけでは対応できない場合は、アウトソーシングを検討する方法もあります。

給与計算をアウトソーシングに委託すると、給与計算業務が不要になってそのほかの社内業務に割く時間を増やすことが可能です。法改正や税制改正に混乱することもありません。一方で、従業員情報の漏洩リスクや自社に給与計算のノウハウが貯められないなどデメリットもあります。

メリットとデメリットを把握した上で、アウトソーシング候補先の実績等を確認し、問題ない企業を選ぶようにしましょう。

関連記事:給与計算のアウトソーシング・代行のメリット・デメリットと相場をご紹介

5-3. 労務管理や給与計算システムの導入

給与計算システムと人事管理システムや勤怠管理システムを連携することで、手打ち入力が必須であった作業を減らすことができます。各企業によってシステムの機能が異なるため、自社に合ったシステムを導入することがおすすめです。

またシステムを導入するメリットは以下の通りです。

- 勤怠管理データをもとに給与計算を自動でおこなうことができる

- 人事業務が低減される

- 法改正による対応をスムーズにおこなうことができる

法改正による税率変更時の自動更新や、給与計算の自動化により、今まで起きていたヒューマンエラーを低減することが可能です。手計算やエクセルでの給与計算が辛く感じる場合は、システムの導入を検討しましょう。

関連記事:勤怠管理システムと給与計算を連携させて業務効率をアップしよう

関連記事:給与計算を自動化するメリット・デメリット、方法を紹介

6. 基本を押さえておけば給与計算は経理初心者でもできる

計算方法や労務知識など、考慮すべきものは多くありますが、基礎をしっかり押さえれば、経理初心者でもきちんと仕事をこなすことが可能です。

しかし、計算する項目が多いため、事業規模が大きくなると、短期間で全従業員分の給与計算をすることは難しいでしょう。

給与計算の負担が大きいと感じた場合、給与計算システムを導入したり、アウトソーシングを検討したりするなど、業務効率化のための工夫をおこなうようにしましょう。

「自社の給与計算の方法があっているか不安」

「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」

「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか不安」

など給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向けて当サイトでは「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。

本資料では労働時間の集計から給与明細の作成まで給与計算の一連の流れを詳細に解説しており、間違えやすい保険料率や計算方法についてもわかりやすく解説しています。

給与計算の担当者の方にとっては大変参考になる資料となっておりますので興味のある方はぜひご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25