勤怠の締め作業の重要性とは?重要性や効率的に管理する方法をご紹介!

勤怠の締め作業は毎月おこなわなければならない業務なので、多忙な人事担当者の方にとって月末は繁忙期となっている傾向があります。

勤怠の締め作業を効率的に進めることは大切ですが、勤怠を締める業務に慣れていないスタッフにとっては仕事内容の意味が分からず、正確に処理できていないケースも。

そこで今回の記事では勤怠締め日の仕事内容や締め日の設定方法、勤怠を効率的に締める方法をご紹介します。

関連記事:勤怠とは?管理方法や管理項目など人事が知っておきたい基礎知識を解説!

関連記事:【図解】給与計算ガイド!例を用いて給与計算のやり方を徹底解説!

法律に則った勤怠管理をしていきたい方に向け、当サイトでは、法律で定められた勤怠管理の方法について解説した資料を無料で配布しております。

資料では2019年に改正された労働基準法に則った勤怠管理の方法も解説しているため、自社の勤怠管理が法的に問題ないか確認したい方は、以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。

目次

1. 勤怠の締め日におこなう仕事内容とは

勤怠の締め日は通常の業務に加えて勤怠締め業務もしなければならないので、通常よりも忙しくなってしまいます。

スムーズに締め作業を進めるためには、そもそもなぜ勤怠を正確に締めなければならないのか、勤怠で締めるべき項目について理解しておくことが重要です。

1-1. 勤怠締め日の仕事内容

勤怠締め日では、従業員の勤務状況を正しく把握することから仕事が始まります。

タイムカードを確認するだけでなく、時間外勤務届や有給休暇届などは紙ベースで処理しているケースが多いため、それらを回収して計算するだけでも多くの時間がかかってしまいます。

また従業員が毎日正しく勤怠を申請していたとしても、上司の承認が追いついていなければ書類として処理することができません。

それらが全て済んだ段階でパソコンに勤怠状況を入力して集計するため、通常業務と並行しておこなう場合は非常に時間がかかります。

1-2. 勤怠管理で締める項目

従業員の勤怠の状況を集計する上では、適切に時間管理した上で賃金を支払っていることを証明するため、労働日ごとの労働時間を把握しておくことが最低限必要です。

それに伴って発生する時間外労働や休日出勤など法定外の労働についても、確実に記録に残しておく必要があります。

また、従業員が健康的な働き方ができているかどうかを把握するためには、休日数や有給休暇の消化日数など、労働日数以外の時間も適切に管理しなければなりません。

2. 勤怠を締める重要性とは

従業員の勤怠の状況を正確に把握した上で締めることは、適切な給料の支払いや労働基準法に則った業務内容になっていることを客観的に証明するため、非常に重要です。

後になってから給料の支払いミスや時間外手当の不支給などが指摘されると、支払いが発生し会計処理が面倒になるだけでなく会社としての評判も低下してしまいます。現代では会社の評判が低下してしまうとSNSほかで情報拡散され、従業員の新規採用が難しくなってしまうかもしれません。従業員の新規採用が難しくなると、既存の従業員に業務のしわ寄せがきてしまうでしょう。

つまり、健全に事業を運営していることを証明できるよう、日頃から勤怠を適切に締めておく必要があるのです。

3. 勤怠を締める作業が煩雑になる理由

勤怠を締める作業は煩雑になってしまうのは次のような理由のためです。

- 手作業で実施しているため

- 勤怠の情報を集めるのに時間がかかる

3-1. 手作業で実施しているため

勤怠を締める作業が煩雑になってしまう理由として、手作業の実施が挙げられます。手作業で勤怠の締め作業を実施していると、担当者に負担がかかるうえにミスの発生につながりかねません。従業員は全員が同じ時間だけ勤務しているわけではありません。また、従業員によっては有給休暇や欠勤、残業などもあり得ます。これらを加味したうえで手作業で締め作業をおこなうと、情報の取り扱いが煩雑になってしまう恐れがあります。

3-2. 勤怠の情報を集めるのに時間がかかる

勤怠を締める際は各従業員の勤怠情報を集める必要があります。そのためには従業員のタイムカードを集めなければなりません。また、有給休暇や残業の申請書などを集める必要もあるかもしれません。このように勤怠についてのさまざまな情報を集める必要があるため、勤怠の締めは煩雑になりがちです。

4. 勤怠を締める際の注意点

勤怠の締めにはさまざまな情報が必要になります。そのため、スムーズに準備できるようにしておきましょう。

また、勤怠を締める際は次のような点にも注意が必要です。

- 勤怠の丸めの違法性

- 勤怠の締め日と支払日が変更になるケース

4-1. 勤怠の丸めの違法性

勤怠の丸めとは打刻時間を切り上げもしくが切り下げることを指します。しかし、勤怠を丸めることが原則として認められていません。勤怠は実際に勤務した分の対価を支払う必要があります。そのため、勤怠を締める際は丸めを避けるようにしましょう。

なお、1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜残業に1時間未満の端数がある場合は30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げることが認められています。

4-2. 勤怠の締め日と支払日が変更になるケース

企業の状況によっては勤怠の締め日と支払日が変更になるケースがあります。勤怠の締め日、支払日の変更は認められています。勤怠の締め日、支払い日を変更する際は、変更月の給与支払いがなくなるということは避けましょう。給与は全額通貨で月に1回以上、決められた日に必ず支払わなければならないためです。

また、従業員の負担を軽減するために早めに通達する、変更月は給与が減るということを事前に伝えましょう。

5. 勤怠締め日の設定方法

勤怠の締め日は会社によって違いがあるため、これから勤怠の締め日を設定する人や変更しようと考えている人は、どのように設定すればよいか迷う人も多いでしょう。

勤怠の締め日を適切に設定すれば締め作業を効率化でき、他の業務にあてる時間が生まれるため、会社全体の生産性を上げることができるはずです。

5-1. トラブル回避のためには余裕を持った締め日の設定が大切

勤怠の締め日を自由に設定しても良いとはいっても、勤怠の締め日から給与の支払い日までの日数が短すぎると勤怠の締め処理が間に合わず、給与が支払えないという事態をまねきかねません。

締め日ぎりぎりになって勤怠を修正しなければならなくなったり、銀行の営業時間内に給与の振込手続きができなければ、業務をさらに忙しくしてしまったり従業員との間にトラブルを生じる場合もあります。

勤怠の締め日を設定する場合は、締め日から給与支払い日までの日数に余裕を持たせるようにしましょう。

5-2. 勤怠締め日を守らないリスクとは

勤怠の状況を適切に把握する業務は非常に煩雑で時間のかかるものですが、疎かにしていると会社側に大きなダメージを与える恐れがあります。

例えば、法定労働時間を超えて業務をさせているのに残業代を支払っていなかったり、適切な日数の休暇を与えていないことが判明すればブラック企業としてのレッテルが貼られるようになり、企業の信頼が急落してしまう可能性もあります。

また、このような状況が長期間続いている場合は労働基準監督署から是正勧告を受けることにより、未払い分の賃金を支払わなければならなくなる場合もあるのです。

関連記事:勤怠管理は何をチェックするべき?用意すべき法定三帳簿とは?

6. 勤怠の締め日を変更したい場合

勤怠を締める作業を効率化させたい場合や、給与の支払日まで余裕を持った勤怠の締め日を設定したい場合は、勤怠の締め日を変更する必要性が出てきます。

勤怠の締め日を変更したい場合、特に大きな会社になればなるほど、一方的に日付を変更することが認められていません。

スムーズな会社運営をおこなうためには、会社と従業員が納得する勤怠の締め日に設定することが重要なのです。ここからは勤怠の締め日を変更するために必要なポイントをご紹介します。

6-1. 締め日日変更と給与の関係に注意する

従業員に対する給与の支払方法は労基法第24条で定められており、通貨で支払うこと、従業員に対して直接支払うこと、支払うべき賃金は全額払うこと、給与は毎月支払うこと、一定期日ごとに給与を支払うことの5つが原則となっています。

勤怠の締め日を変更したことによって変更月の労働日数が短くなっている場合は、短くなった期間で給与計算しても差し支えありません。

しかし、勤怠の締め日を変更したことによって給与が支払われない月が発生してしまうと、労働法で定められている毎月払いの原則を犯してしまうので、認められないということになります。

つまり、勤怠の締め日を変更したことによって従業員への賃金の支払いを滞らないようにすることが大切です。

6-2. 就業規則を変更する

従業員への給与の支払い方法や勤怠の締め日などは就業規則で定めることによって効力を発揮しています。そのため勤怠の締め日を変更する場合は、タイムリーに就業規則も変更しなければなりません。

労働基準法では就業規則を変更する場合は労働組合や労働者の過半数代表者の意見を聞く必要があります。適切な手順に沿って就業規則を変更した上で、就業規則を変更するようにしましょう。

6-3. 従業員へ事前に周知する

就業規則を変更したとしても、その内容や効力を発揮する日が従業員に伝わっていなければ、社内で混乱を招いたり従業員とのトラブルを引き起こしてしまう場合があります。

そのため、社内の規定を変更するときは、新しい規定にスムーズに移行できるように事前に従業員に対して変更内容を周知しておくことが重要です。

7. 勤怠の締め作業を効率的におこなう方法とは?

勤怠を締める目的を理解したり、適切な勤怠の締め日を設定することができれば、勤怠を締める作業を根拠に基づきながら余裕を持っておこなうことができます。

とはいっても会社の規模が大きくなればなるほど管理しなければならない従業員数が増えるので、勤怠の締め作業を効率化する方法を知っておくことが重要です。

7-1. 勤怠管理を効率化するメリット

勤怠管理を効率することには様々なメリットがあります。毎月、勤怠管理にかかる工数を削減できれば、他の業務に時間を割くことができるだけでなく、人事スタッフの時間外労働も減少できるでしょう。

また、従業員の正しい労務管理ができるようになるため、従業員にとって働きやすい会社づくりに貢献したり、適切な給料支払いができるようになるため職員の満足度も高くなります。

このように客観的に見て健全に運営できている会社は、従業員のみでなく社会的な信頼も高くなるのです。

7-2. タイムカードを廃止する

勤怠を締める業務を効率化する方法として、タイムカードを廃止することが挙げられます。

紙ベースのタイムカードを廃止してペーパーレス化することで、タイムカードの運用コストを削減できるだけでなく従業員の勤怠の状況をタイムリーに把握することにもつながるのです。

関連記事:勤怠管理をペーパーレス化するには?電子化のメリット・デメリットも解説

7-3. 勤怠管理システムを導入する

勤怠管理システムを導入するメリットの一つとして、従業員の勤務時間を正確に管理できることがあげられます。勤怠管理システムは、PC打刻・スマートフォン・タブレットなど、インターネットに接続している機器であれば場所を問わず打刻をすることができます。

また、有給申請、休暇申請といった各種申請のフローを会社ごとにカスタマイズできるシステムが多いため、自社の働き方に近い形で導入することが可能です。従業員が打刻や各種申請をおこなえるだけでなく、管理者側の工数を大幅に削減できることが期待できます。

関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ

8. 勤怠の締め作業の重要性を理解しておこう

今回の記事では勤怠を占める重要性や適切な勤怠の締め日の設定方法、勤怠の締め日を変更する場合に注意すべきポイントを紹介しました。

勤怠締め日の設定方法や勤怠の締め方は会社によって違いがあるので、どの方法を採用してよいか迷っている人も多いでしょう。

ここで紹介した内容を参考にして、正しい勤怠の締め方について理解した上で、会社にとってどのような方法が最も効率的な勤怠の締め方なのかを検討してみてください。

関連記事:勤怠の締め日が忙しい原因とは?効率的な管理方法をご紹介

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17

効率の関連記事

-

領収書の貼り方のコツ!領収書保管や整理を効率化する方法を紹介

経費管理公開日:2024.03.18更新日:2024.10.07

-

差引支給額とは?計算方法や注意点、計算を効率化する方法を解説

勤怠・給与計算公開日:2024.01.12更新日:2024.06.21

-

バックオフィスDX

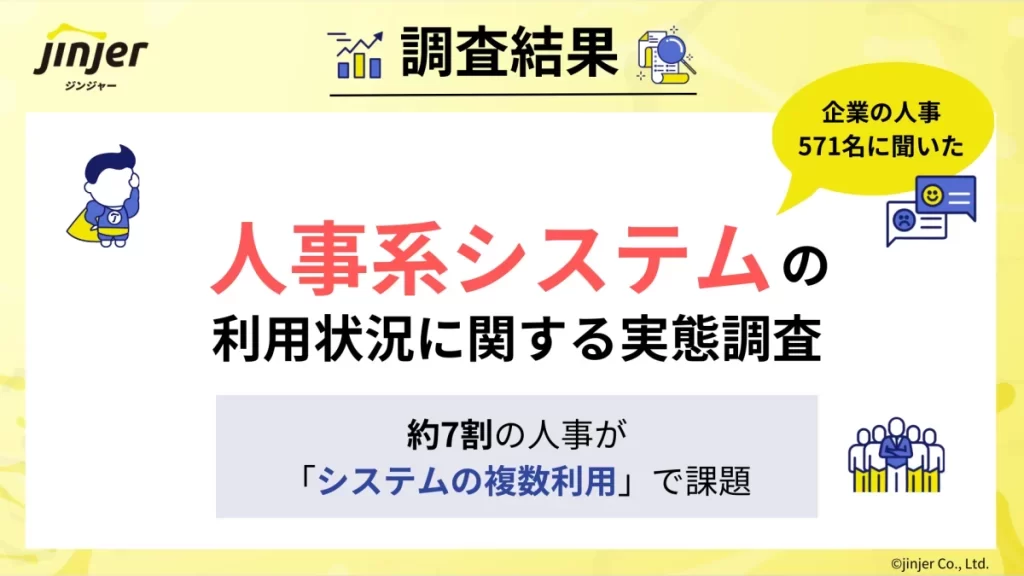

バックオフィスDX7割の人事が「システムの複数利用」で課題あり。効率的なシステム利用に「同一ベンダー、同一データベース」が最適な理由は?人事系システムの利用状況に関する実態調査

公開日:2023.09.05更新日:2024.05.08

7割の人事が「システムの複数利用」で課題あり。効率的なシステム利用に「同一ベンダー、同一データベース」が最適な理由は?人事系システムの利用状況に関する実態調査

バックオフィスDX公開日:2023.09.05更新日:2024.05.08

勤怠管理の関連記事

-

勤怠管理システムの要件定義とは?基本の流れとポイントをチェック

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.10.18

-

勤怠管理システムの費用対効果とは?判断方法を詳しく解説

勤怠・給与計算公開日:2023.11.10更新日:2024.07.04

-

タイムカードと勤怠管理システムの違いを詳しく解説

勤怠・給与計算公開日:2023.08.01更新日:2024.08.02