所定休日とは?その意味や設定のポイント・注意点を解説

更新日: 2024.9.17

公開日: 2021.9.6

OHSUGI

企業が従業員を労働させるときは、必ず休日を取らせなくてはいけません。企業の休日にはさまざまな種類がありますが、もっとも身近な休日は毎週与えられる「法定休日」と「所定休日」でしょう。

今回は、企業が独自に設定できる休日である「所定休日」について紹介します。法定休日との違いや運用方法のポイントを押さえて、休日を適切に管理しましょう。

【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK

人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?

従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。

そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。

「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。

1. 所定休日とは?

所定休日とは、法律上定められていない休日のことを指します。企業が独自に設定することができる休日なので、企業ごとに所定休日の日数はまったく異なります。

まずは、所定休日の定義や法定休日との違い、休日を区別しなくてはいけない理由について見ていきましょう。

1-1. 所定休日と法定休日の違い

法定休日とは労働基準法35条に定められた休日で、週に1日または4週に4日与えることが義務付けられているものです*。所定休日とは、企業や使用者が法定休日以外に労働者へ与える休日のことです。法律上付与することが義務付けられておらず、与えるか与えないかは企業の判断で決められます。

ただし、労働基準法では労働時間の上限を1日の場合は8時間、週で考える際には40時間と設定しています。そのため、1日の所定労働時間を8時間としている場合には法定休日のみの運用では週の所定労働時間が48時間となり、時間外労働が発生してしまいます。そのため、法定休日と所定休日の両方を設定し、休日を確保する企業が多い傾向にあります。

勘違いされることも多いですが、法定休日や所定休日はカレンダーどおりに設定する必要はありません。通常、日曜日を法定休日にして土曜日を所定休日に設定している企業が多いですが、水曜日を法定休日にして土曜日を所定休日にする、ということも可能です。

*参考:e-Gov|労働基準法

関連記事:所定休日と法定休日の違いや運用ルールを分かりやすく解説

1-2. 所定休日と法定休日を区別する理由は割増率が異なるため

そもそも、なぜわざわざ所定休日と法定休日を区別する必要があるのでしょうか。労働者にとってはどちらも同じ休日なので、異なったものとして取り扱う必要性がわからないかもしれません。

所定休日と法定休日を区別する理由は、休日出勤をするときの割増賃金が異なるためです。労働基準法37条では、企業が従業員に休日労働させたときに割増賃金を支払うことを義務付けています。

- 法律上、休日労働とは「法定休日」のことを指し、この日に出勤させると35%の休日手当が発生します。

- 所定休日には休日手当が発生しません。しかし、週に40時間の所定労働時間をオーバーすることになれば、超えた分にのみ25%の割増賃金が発生します。

このように、法定休日に出勤させるか所定休日に出勤させるかで、人件費のコストは大きく変わってしまいます。そのため、休日をしっかりと区別したうえで運用をしていく必要があるのです。

さらに割増賃金の計算を間違えてしまうと、従業員への給与の支払い不足が起きてしまうため、慎重に労働時間の集計と給与計算を行わなければなりません。

当サイトでは、休日出勤をさせた際の正しい対応をまとめた資料を無料で配布しております。またこの資料の内容に、休日・休暇の定義や種類などの基礎知識も労働基準法に沿って解説しておりますので、休日と休暇の定義・違いに不安な点がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

2. 会社で所定休日を設定するときのポイント

先述してきたように、所定休日は法律で定められた休日ではないため、企業が自社の判断で設定できます。しかし、正しく設定しないと適切な運用ができなくなってしまうので、ポイントを押さえておくことが大切です。

ここからは、所定休日を設定するときのポイントについて見ていきましょう。

2-1. 労働基準法の要件を満たす

所定休日を設定するときは、労働基準法の要件を満たす必要があります。労働基準法では、労働時間を1日8時間、週に40時間までと規定しているため、これを満たせるように法定休日と所定休日を設定しなくてはいけません。

また休日を設定するときは、0時から24時の暦日単位で継続した24時間の休みとなるように調整する必要があります。

2-2. 自社に合った起算日にする

休日を設定するときは、一緒に1週間の起算日を決定しておくことが大切です。

とくに規定がない場合は日曜日が起算日となりますが、企業によってはそのほかの曜日を起算日としたほうが運用しやすいケースがあります。

たとえば所定休日が土曜、法定休日が日曜の企業で、土曜に出勤して翌週の平日に代休を取ることが多いというときは、起算日を土曜日にするといいでしょう。

そうすれば週の法定労働時間を超過することがなくなります。そうすることで所定休日にかかる手当が不要になります。起算日は自由に設定できますので、所定休日や法定休日の出勤が多い企業は、ぜひ工夫してみてください。

2-3. 所定休日の日数や日にちは自由

法定休日も所定休日も、カレンダーどおりに運用する必要はありません。そのため、日数や日にちを自由に決定できますし、必ずしも国民の休日を休みにする必要もないのです。

そもそも、一般的に休みとされている国民の休日は法定休日ではないため、休みとしている企業は「国民の休日を所定休日として設定している」ということになります。

この所定休日の設定は企業の範囲で行なえるため、当然休みにしなくても問題ありません。もちろん、休みを確保して従業員の健康を守ることは大切ですが、カレンダーどおりに休ませる必要はないことを押さえておきましょう。

2-4. 法定休日と所定休日の区別を明確にしておく

所定休日を設定したら、必ず法定休日と所定休日の区別を明確にして従業員に周知しましょう。

普段は所定休日と法定休日を意識することはなかなかありませんが、休日出勤をするときの賃金に関わってくるため、従業員にも正しく把握しておいてもらう必要があるのです。あとからトラブルになることがないよう、決定した所定休日は就業規則にしっかりと記載しておきましょう。

3. 会社で所定休日の運用に関する注意点

最後に、所定休日の運用に関する注意点を見ていきましょう。下記の内容を守らないと労働基準法違反になってしまうため、必ず押さえておいてください。

3-1. 休日出勤の賃金を正しく計算する

所定休日もしくは法定休日に従業員を出勤させるときは、正しく賃金の計算を行なうことが大切です。

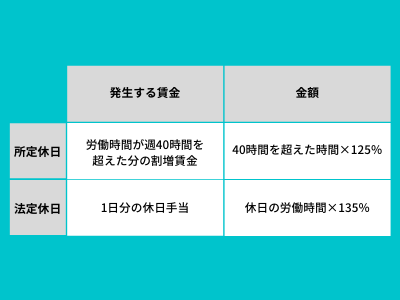

休日によって発生する賃金が異なることははじめに少し触れましたが、ここではより詳しく見ていきましょう。出勤させる休日ごとに必要になる手当や割増賃金は、以下のとおりです*。

所定休日に出勤させた場合は、休日手当が不要です。ただし、労働時間が週に40時間を超える場合は、超えた時間に対して25%の割増賃金が発生します。

同じ週の中で代休を取って労働時間が40時間以下になった場合、割増賃金は発生しません。他方で法定休日に出勤させた場合は、労働時間に対して35%の休日手当が発生します。

休日手当は超過した労働時間に対する割増賃金ではなく、「法定労働時間に働いた」ことに対する手当であるため、代休を取ったとしても35%の割増部分の賃金支払いが必要です。

両者では賃金の考え方がまったく異なるため、計算するときは気をつけましょう。

3-2. 所定休日に労働の可能性があるときは36協定を締結する

所定休日や法定休日に従業員を出勤させ、法定労働時間を超えて働かせる可能性がある企業は、必ず36協定を締結する必要があります。36協定とは「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。

1日8時間、週40時間を超える労働や法定休日の労働がある場合に締結・提出しないと、労働基準法32条及び35条違反として、同法119条により罰則を受ける恐れもあります。所定休日に出勤させることは休日労働に該当しませんが、時間外労働に該当する可能性があります。法定休日・所定休日にかかわらず、休日に労働させる場合は欠かさずに36協定を締結しておきましょう。

関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説

3-3. 雇用形態(派遣・契約社員・パート)の違いに注意

雇用形態や労働形態の違いに注意することは、所定休日の設定と適切な運用において重要です。

労働者には、派遣、契約社員、パートなどの雇用形態やフレックスタイム制などの労働形態があり、それぞれに適した対応が求められます。パートやアルバイトには正社員と同様に適正な休日出勤手当が支払われ、契約社員の場合は派遣元と36協定の締結が必須です。

年俸制労働者には、年俸に休日出勤手当が含まれているか確認が必要で、フレックスタイム制の労働者にも休日出勤手当が必要です。これにより、企業の経営者や人事担当者は、働き方に応じた休日設定と公正な手当の支払いを確保する必要があります。

さらに、雇用形態や労働形態の理解は、職場の労働環境改善にも直結します。適切な休日管理を行うことで、従業員の満足度向上や、離職率の低下に寄与することが期待できるため、企業はしっかりとした方針を持つことが求められます。

4. 振替休日や代休との違い

ここまで、所定休日について意味や法定休日との違い、運用上のポイントや注意点を説明してきましたが、その他にも勤怠を正しく管理するために、振替休日と代休の違いについても、整理しておきましょう。

振替休日は、予定していた休日を勤務日に変更し、別の日に休みを設定することです。これに対して代休は、休日労働の後に休みを取得することを指します。

例えば、労働者が休日に出勤した場合、別の日に休みを与える形です。所定休日とは違い、振替休日は事前に休日と労働日を交換するため、休日労働とはみなされず、労働基準法に則ることが求められます。代休は事後の休暇であり、休日労働扱いとなります。

4-1. 割増賃金はどうなる?

振替休日と代休の割増賃金の取り扱いについて理解することは、労働者と企業双方にとって重要です。

振替休日の場合、同じ週での休日の交換は通常の労働日と同じ賃金が支払われますが、異なる週での振替えでは、その週の総労働時間が40時間を超えた際にのみ1.25倍の時間外手当が適用されます。これに対して、代休は休日労働扱いとなり、所定休日の場合は1.25倍、法定休日の場合は1.35倍の割増賃金が必要です。

したがって、企業は振替休日を設定する場合、事前に就業規則を明確にすることが不可欠です。

5. 所定休日の定義を理解して正しく運用しよう

所定休日とは、法に定められていない、企業が自由に設定できる休日です。日数や日にちはすべて企業の規定に委ねられるため、従業員の健康を維持できる範囲内で所定休日を設定することが大切です。

所定休日を運用するときは、法定休日と区別したり必要に応じて36協定を締結したりすることが大切です。押さえておきたいルールを理解して、適切に所定休日を運用していきましょう。

関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント

【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK

人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?

従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。

そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。

「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちら「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17

休日休暇の関連記事

-

休日出勤の振替休日は有給取得に変更できる?条件と注意点を解説

勤怠・給与計算公開日:2022.02.22更新日:2024.10.09

-

法定休日に対する振替休日が認められる場合について解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.08更新日:2024.10.09

-

所定休日と法定休日の違いや運用ルールを分かりやすく解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.08更新日:2024.09.17