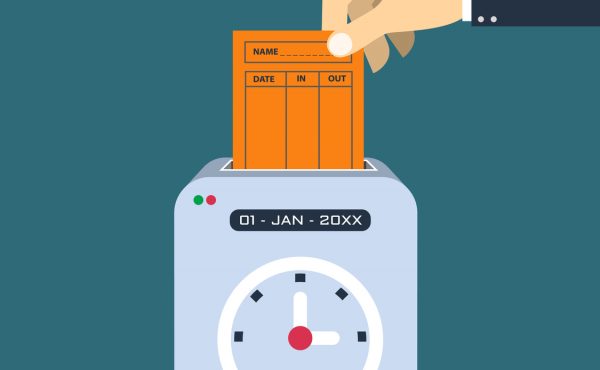

タイムカード原本の保管期間は?労働基準法による保存義務の変更点と正しい保管方法

タイムカードで勤務時間を管理するのであれば、原本の保存が欠かせません。しかし、どのくらい保管すれば良いのでしょうか。そこで今回は、保管期間や保存方法などについて紹介します。

最初から最後まで読むことで、正確な保管期間や保管する上での注意点を把握することができます。

関連記事:最新のタイムカード機5選!買い替え時に一緒に見ておきたい勤怠管理システムもご紹介

法律に則った勤怠管理をしていきたい方に向け、当サイトでは、法律で定められた勤怠管理の方法について解説した資料を無料で配布しております。

資料では2019年に改正された労働基準法に則った勤怠管理の方法も解説しているため、自社の勤怠管理が法的に問題ないか確認したい方は、こちらから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。

目次

1. タイムカード原本の保管期間は何年?

タイムカードには保存義務と保存期間が定められています。本章ではタイムカードの保存期間と保存対象についてご紹介いたします。

1-1. タイムカードの保管期間は5年

タイムカードの保管期間は、5年(当分の間は3年)です。労働者の賃金請求権の消失時効が違反があった時から5年(当分の間は3年)とされているため、タイムカードの原本保管に関しても、このルールに従う必要があります。このため、企業はタイムカードを長期間適切に保管し、賃金トラブルの防止に役立てることが求められます。

1-2. タイムカードの原本を保管しなければならない理由

タイムカードを保管しなければならない理由は、働き方改革関連法で、従業員と労働時間を客観的に把握することが求められているためです。

2019年4月に「労働安全衛生法」が改正され、企業における従業員の労働時間の把握が義務付けられました。

今までは、労働時間の把握に関して根拠が曖昧な部分が多く、その結果、長時間労働による過労死問題や、未払いの残業代問題など多くの社会問題が発生しています。

これを受けて、使用者は従業員の労働時間を客観的に把握することが法的に義務化され、厚生労働省では始業・終業時刻な労働時間に関する書類について保存義務を設けています。

タイムカードもこの書類に該当するため、企業はタイムカードを保管しなければなりません。

1-3. タイムカードの保管対象

企業が保存しなければならないタイムカードは、正社員のものだけではなく、アルバイトや派遣社員などの雇用形態に関係なく、タイムカードを保管する必要があります。

また、派遣社員に関しては派遣元も派遣先も管理する必要があるので、注意が必要です。

企業側で労働時間を客観的把握する必要がある対象者は、管理・監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての労働者と明記されています。

ただし、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者も、健康確保の面からみて労働時間を把握する必要があるので注意しましょう。

参考:労働時間の適正な把握のために仕様社が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省

2. 労働基準法の改正によるタイムカード原本の保存義務の変更点

前述したとおり、タイムカードの保管期間は5年(当分の間は3年)とされていますが、これは労働基準法の法改正により保管期間が変更されている背景があります。さらに一部のケースでは保管義務が課される期間は5年ではないケースもありますので注意が必要です。ここでは、法改正による保管義務の変更点を詳しく説明します。

2-1. 2020年4月の労働基準法が改正された背景

2020年4月の労働基準法が改正された背景には、民法改正による債権の消滅時効期間の変更が影響しています。

残業代などの未払いがあった場合、社員が会社に請求できるのは「過去2年分」までとする労働基準法について、厚生労働省の有識者検討会が2019年6月13日に、期間の延長を促す見解をまとめました。

この改正により、賃金債権の消滅時効が原則として5年となり、労働基準法もこの新しい基準に合わせられました。これまで、労働者が未払い賃金を請求できる期間が短く守られていなかった問題がありました。この矛盾を解消するため、新たに5年という期間が採用されたのです。

2-2. 保管期間が3年から5年に変更された

上記の変更に伴い、2020年4月施行の改正民法で、過去にさかのぼって給与を請求できる期間を「原則5年」に延長しつつ、当分の間は3年とされており、タイムカードの保存期間も同様に5年(当分の間は3年)とされています。

そのため、2020年3月31日までのタイムカードは「3年間保存の義務(5年間の保存が望ましい)」とされ、2021年4月1日以降のタイムカードは「「5年間(当分の間は3年間)の保存義務」」があります。

2-3. 保管期間には法改正による経過措置がある

2020年4月の労働基準法の改正により、賃金請求権の消滅時効が5年に延長されましたが、会社の混乱を避けるため、経過措置として当分の間は3年の保管も認められています。これにより、現在でも、タイムカードの保管年数は改正前と同じ3年でも問題ないとされています。企業はこの経過措置を活用し、適切な管理を行うことが重要です。

2-4. 賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねている場合は7年

ここまでタイムカードの保管期間は5年ということを解説してきましたが、例外となるケースもあるため、注意が必要です。

賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねている企業においては、タイムカードを含む勤務時間を証明する書類は、法定申告期限の翌日から7年間保存する必要があります。国税通則法では、源泉所得税に関連する全ての帳簿書類の保管義務が定められており、企業はこれに従って記録を保管しなければなりません。

このため、タイムカードや出勤簿などは労働時間を証明する重要な根拠資料と見なされることがあり、適切な保管が求められます。企業は賃金台帳の管理が正しいか再確認することが重要です。

2-5. タイムカードの保存期間の起算日はいつから?

タイムカードの保存期間の起算日は「タイムカードを使用して賃金の計算し支払が完了した日」です。

令和5年4月1日施行される改正労働基準法施行規則第五十六条では、勤怠記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりに記載されています。

①労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日

②賃金台帳については、最後の記入をした日

③雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日

④災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日

⑤賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日

3. タイムカードの正しい保管方法

タイムカードの保管方法が誤っている場合、法律違反になる場合があります。今一度、正しい保管方法を確認しておきましょう。

3-1. タイムカード原本を期間ごとに整理して保管する

タイムカードの原本を保存する際には、期間ごとにまとめるのがおすすめです。なぜなら、労働基準監督署の請求に対してスムーズに対応できるようになるためです。

労働基準監督署は従業員の勤務時間を会社が正しく管理しているかどうかということを調べるため、その会社に対して従業員の勤怠情報を開示するよう指示します。

このとき、期間ごとにまとめて保管していない場合は、指定された期間のタイムカードを見つけることに時間がかかってしまうかもしれません。反対に、期間ごとにまとまっていれば、すぐに労働基準監督署へ従業員の勤怠情報を開示することができます。

このほかにも、企業が勤怠管理で記録しておくべき情報が残っていない場合は監査への対応が難しくなってしまうため、日ごろから情報を適切に記録し、保管するようにしましょう。

「法的にどのような情報を残しておくべきなのか正確に理解できていない」という方は、当サイトでは無料配布しております資料「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」をご覧ください。

資料では、法律に沿った勤怠管理の方法や記録しておくべき情報を解説しておりますので、法律に則った勤怠管理をおこないたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

3-2. データ化して電子管理をする

期間ごとに保存するだけではなく、タイムカードの内容をデータ化しておくことも大切です。データ化しておくことで、万が一タイムカードが消失してしまった場合の対策となります。

また、データ化によって必要な情報が取り出しやすくなるというメリットもあります。もしデータでまとめる際は、上記でも述べたように期間ごとに分けましょう。そして、ファイル名にいつの期間のデータなのかということを明記しておくと管理しやすくなります。

タイムカードの集計に関する人気の記事はこちらをご覧ください。

▼「え、こんなに簡単なの?」タイムカードを簡単に集計する方法をご紹介!【無料テンプレ付き】

4. タイムカード原本の保管期間のルールに違反した場合の罰則

タイムカードの保管期間を守らずに破棄してしまった場合は、労働基準法による罰則が適用となる恐れがあるため注意が必要です。具体的には、保管を怠った使用者に対し30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第120条1号)。破棄だけに限らず紛失してしまった場合でも、管理を怠ったとみなされて罰則の対象となる可能性があります。

また、後日従業員と労働時間や未払い賃金に関するトラブルが生じた場合に、客観的な証拠としてタイムカードは必要です。適切に保管されていないと訴訟を起こされた際に、会社側が不利な状況に立たされてしまうこともあります。

これらの罰則やリスクを避けるためにも、タイムカードの保管期間を遵守し、適切に管理することが重要です。

5. タイムカードの原本保管に関してよくある質問

続いてタイムカードの原本保管において、よくある質問をまとめました。実務でタイムカードを取り扱う上で、押さえておくべきポイントの参考になりますので、詳しくみていきましょう。

5-1. アルバイトのタイムカードも保管義務がある?

結論から言うと、タイムカードの保管は、原則としてアルバイトや派遣社員を含む全ての労働者に対して求められます。労働基準法では、パートやアルバイト、契約社員といった名称に関係なく、賃金が支払われるすべての従業員は労働者として扱われます。

そのため、アルバイトの勤怠記録についても、適切に保管する必要があります。退職者のタイムカードに関しても、賃金請求権の消滅時効があるため、法定期間中は保管しておかなければなりません。

5-2. 保存期間内に退職者が出た場合タイムカードはどうする?

退職者が出た場合でも、そのタイムカードは保存期間内であればきちんと保管しておく必要があります。

労働基準法により、退職者のタイムカードも5年間の保存義務があります。これは、賃金請求権が関連するためであり、将来的なトラブルを避けるためにも重要な対応です。退職者の勤怠記録を適切に管理することで、企業は法令遵守を図り、労働者との信頼関係を維持することができます。

5-3. 保管期間を満了したタイムカードの処分にはどう対応する?

保管期間を満了したタイムカードは、適切に処分する必要があります。

これは、個人を識別できる情報が含まれている場合、個人情報として扱われ、利用目的がなくなればデータを消去しなければならないためです。タイムカードを破棄する際は、専門の機密文書処分会社に依頼するなど、安全に処分できる方法を選択することが望ましいです。

また、処分・廃棄した記録も残しておくことが重要です。これにより、万が一のトラブル防止に役立ちます。

6. 勤怠記録を管理する場合はタイムカードよりも勤怠管理システムが良い

ここまでタイムカードを保管する上でのポイントや注意点について紹介しました。現在では勤怠管理システムを使って労働時間を管理する会社が増えています。

勤怠管理システムを導入している企業が増えている背景はさまざまありますが、勤怠管理システムを導入することには3つのメリットがあります。それぞれいったいどのような理由なのでしょうか。

6-1. タイムカードを保管するためのスペースがいらない

タイムカードを保存するためには、そのためのスペースが必要です。一方で勤怠管理システムはすべてサーバーやインターネット上のクラウドに保存されるため、勤怠管理システムはスペースを用意する必要がありません。そのため、会社のスペースが少ない企業でも簡単に勤怠管理システムを導入できます。さらに、デジタルデータでの管理は大量の情報を効率的に扱えるだけでなく、情報の検索やアクセスが迅速に行えるため、労働時間の確認や賃金計算もスムーズに進みます。このように、勤怠管理システムの導入は、スペースの節約だけでなく、業務の効率化にも大きく寄与します。

6-2. 自然災害や盗難による紛失を防げる

サーバーやインターネット上のクラウドに保存されるため、自然災害や盗難で原本が消えてしまうことを防げます。もちろん、わざわざ手作業でデータ化する必要もありません。勤怠管理に関する情報をきちんと守りたい会社にとっても、勤怠管理システムがおすすめです。また、デジタルでの保存はデータの整合性を保つだけでなく、情報が一元管理されるため、過去のデータに簡単にアクセスでき、迅速な意思決定をサポートします。さらに、勤怠管理システムには自動的にバックアップ機能が備わっているものもあり、万が一のデータ損失時にも安心です。システムによって、労働時間の集計や分析が容易になるため、企業は従業員の労働時間を適切に把握し、法令を遵守しやすくなります。

6-3. 管理するうえでのミスを減らせる

勤怠管理システムではタイムカードではなくスマホやタブレット、指紋などで打刻します。打刻したデータはすべてシステム上で管理するため、タイムカードを全く使いません。タイムカードを使わないというのは保存するスペースがいらなくなるだけではなく、不正打刻や打刻忘れなどのトラブルを未然に防ぐことにもつながります。そのうえ、自動で給与計算してくれる機能もあるため、計算する際のミスも防いでくれます。

さらに、勤怠管理システムはリアルタイムで従業員の出勤状況や残業時間を把握することができるため、適切な労働環境を維持する上でも非常に効果的です。データはクラウドに保存されるため、自然災害や盗難によるデータ損失のリスクが軽減されます。これにより、必ず保存しておくべき重要な勤怠情報を安心して管理できます。このように、勤怠管理システムの導入は企業にとって多くのメリットをもたらすため、現在では多くの企業が積極的に取り入れています。

6-4. そのほかにもさまざまなメリットがある

勤怠管理システムには、タイムカードの保管に関する事以外にもさまざまな機能が備わっています。具体的には、スマホやタブレットで打刻できたり、社員の休暇が管理しやすくなったりすることです。どの機能もこれまでの勤怠時間の管理をサポートしてくれるものばかりであり、導入することで従来よりも業務量を減らせます。また、給与計算も自動でしてくれるため、手計算で間違えてしまう心配もありません。

さらに、勤怠管理システムはリアルタイムでのデータ集計が可能で、管理者は従業員の出勤状況や残業時間を瞬時に把握できます。これにより、労働時間の適正管理が促進され、企業のコンプライアンス遵守にも寄与します。また、デジタルデータはクラウドストレージに保存されるため、自然災害や物理的な損失からデータを守る効果もあります。これにより、タイムカードのような紙媒体の管理から解放され、より効率的で安全な勤怠管理を実現できます。

7. タイムカードの保管義務を守って正しい期間・方法で管理しよう

今回は、タイムカードの原本の保管期間や保存方法について紹介しました。また、保存する際には気をつけるべきポイントがいくつもあります。しかし、勤怠管理システムであればタイムカードよりも保管しやすくなります。

適正に保管したい場合には、ぜひ勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。

法律に則った勤怠管理をしていきたい方に向け、当サイトでは、法律で定められた勤怠管理の方法について解説した資料を無料で配布しております。

資料では2019年に改正された労働基準法に則った勤怠管理の方法も解説しているため、自社の勤怠管理が法的に問題ないか確認したい方は、こちらから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.11.26

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.11.20

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.11.15

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.11.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.10.31

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.11.19

タイムカードの関連記事

-

タイムカードの電子化とは?システム導入のメリットや方法・注意点を解説

勤怠・給与計算公開日:2023.06.04更新日:2024.10.17

-

タイムカードを紛失した場合の対策とは?罰則や勤怠記録の残し方も解説

勤怠・給与計算公開日:2022.02.06更新日:2024.11.20

-

タイムカード集計にかかる時間を短縮できる3つの方法

勤怠・給与計算公開日:2020.03.04更新日:2024.11.20