外国人労働者も雇用保険加入が必要!加入条件や手続きを完全解説

更新日: 2026.2.27 公開日: 2025.6.6 jinjer Blog 編集部

日本の労働法令や社会保険制度は国籍を問わず適用されます。そのため、外国人労働者であっても一定の条件を満たす場合には、雇用保険に加入させる義務があります。

一方で、留学生やワーキングホリデーなど一部の在留資格では、雇用保険の加入が適用除外となるケースもあるため、加入条件を注意深く確認することが欠かせません。

本記事では、外国人雇用における雇用保険の対象範囲や適用除外となるケース、入社時・退職時の必要手続き、押さえておくべき実務のポイントなどを解説します。

外国人労働者を採用する際に必要な書類や注意点について、雇用保険以外も含めて全体像を知りたい方は、関連記事も参考にしてください。

関連記事:外国人を雇用する際に必要な書類は?注意点や確認するポイントを解説

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。

「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。

とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

◆この資料でわかること

- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント

- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧

- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説

- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?

この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 雇用保険は国籍を問わず適用される

外国人労働者であっても、日本人と同様に雇用保険の加入義務があります。条件を満たせば必ず加入手続きをおこなう必要があります。ただし、すべての外国人が雇用保険に加入できるわけではなく、在留資格によっては適用除外となる場合があります。

1-1. 雇用保険の加入条件

雇用保険は国籍による適用除外はなく、「31日以上の継続雇用見込み」「週の所定労働時間が20時間以上」などの条件を満たせば必ず加入する必要があります。例えば、フルタイムの正社員だけでなく、一定時間以上働くパートやアルバイトの外国人も条件を満たせば被保険者となります。

雇用保険の届出をしなかったり、偽りの届出をおこなったりした場合、労働局から是正勧告を受け、最悪6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を受ける可能性もあります。

雇用保険の一般被保険者の加入条件(日本人・外国人共通)

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 継続して31日以上の雇用見込みがあること

- 季節的な短期・短時間の雇用ではないこと

(※季節的業務による雇用期間4ヵ月以内または週の所定労働時間が30時間未満の雇用は適用除外) - 昼間学生(全日制課程の学生)ではないこと

- 船員ではないこと(※1年を通じて雇用される船員を除く)

- 国家公務員法などで、退職時に独自の手厚い給付制度の対象ではないこと

なお、被保険者の種類には一般被保険者以外に高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者があります。雇用保険の加入条件の詳細は、こちらの記事も参考にしてください。

関連記事:雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとの条件や手続き方法を解説

1-2. 適用外となるケース(留学生・ワーキングホリデーなど)

すべての外国人が無条件に雇用保険に加入できるわけではなく、在留資格や身分によっては適用外となる場合があります。適用外の外国人を誤って雇用保険に加入させないようにしましょう。雇用保険の適用外となる留学生やワーキングホリデーなどの在留資格者が応募してきた際に、確認すべきことを表でまとめました。

| 区分 | 在留資格・身分 | 雇用保険の扱い | 理由 | 確認すること | 例外・補足 |

| 留学生(昼間部) | 在留資格「留学」+昼間学生 | 適用外 | 昼間学生は雇用保険法上の被保険者から除外 | 学校の在籍形態(昼間・夜間・通信)、雇用継続予定の有無 | 例外あり

・卒業見込で卒業後も同一の企業に勤務予定 ・休学中 ・雇用関係にある企業の命令や承認によって大学院に在学している など |

| ワーキングホリデー | 在留資格「特定活動(ワーキングホリデー)」 | 適用外 | 在留目的が「休暇・交流」で就労は付随的とされるため、雇用保険の被保険者にならない | パスポート添付の「指定書」で活動内容・就労可否を確認 | 在留期間は最長1年・更新不可(例外あり) |

| 短期滞在者 | 在留資格「短期滞在」 | そもそも雇用不可 | 短期滞在は就労が認められない | 在留資格が「短期滞在」になっていないか(在留カード・パスポートで確認) | 雇用すると不法就労助長罪のリスク |

| 公務員に準ずる者 | 在留資格「外交」「公用」 | 適用外 | 外国公館職員、国際機関職員などで、一般企業の「労働者」としての雇用関係に当たらないケースが多い | 雇用形態を確認 | 該当しそうなら所轄ハローワークへ確認が安全 |

2. 外国人を雇う際の雇用保険手続きの流れ

外国人を新たに雇用した場合、基本的な雇用保険加入手続きの流れは日本人の場合と同じですが、一部異なる事項があります。ここでは外国人を雇用する際の資格取得届記入上のポイントや「外国人雇用状況届」について解説します。

2-1. 在留資格と雇用保険の加入可否を確認する

採用前に候補者の在留カード原本を必ず提示させ、在留資格・在留期間・就労制限の有無などを確認し、コピーを控えておきましょう。在留資格が「1-2. 適用外となるケース(留学生・ワーキングホリデーなど)」に該当しないか確認します。

そのうえで、「1-1. 雇用保険の加入条件」を参考に雇用保険に加入させる条件を満たすかを確認します。

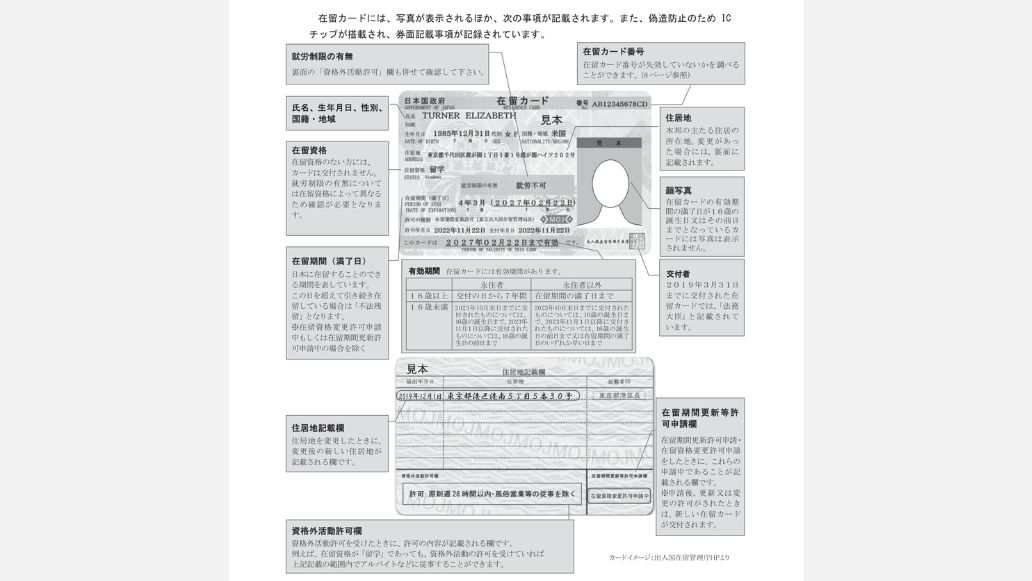

【在留カードの記載内容】

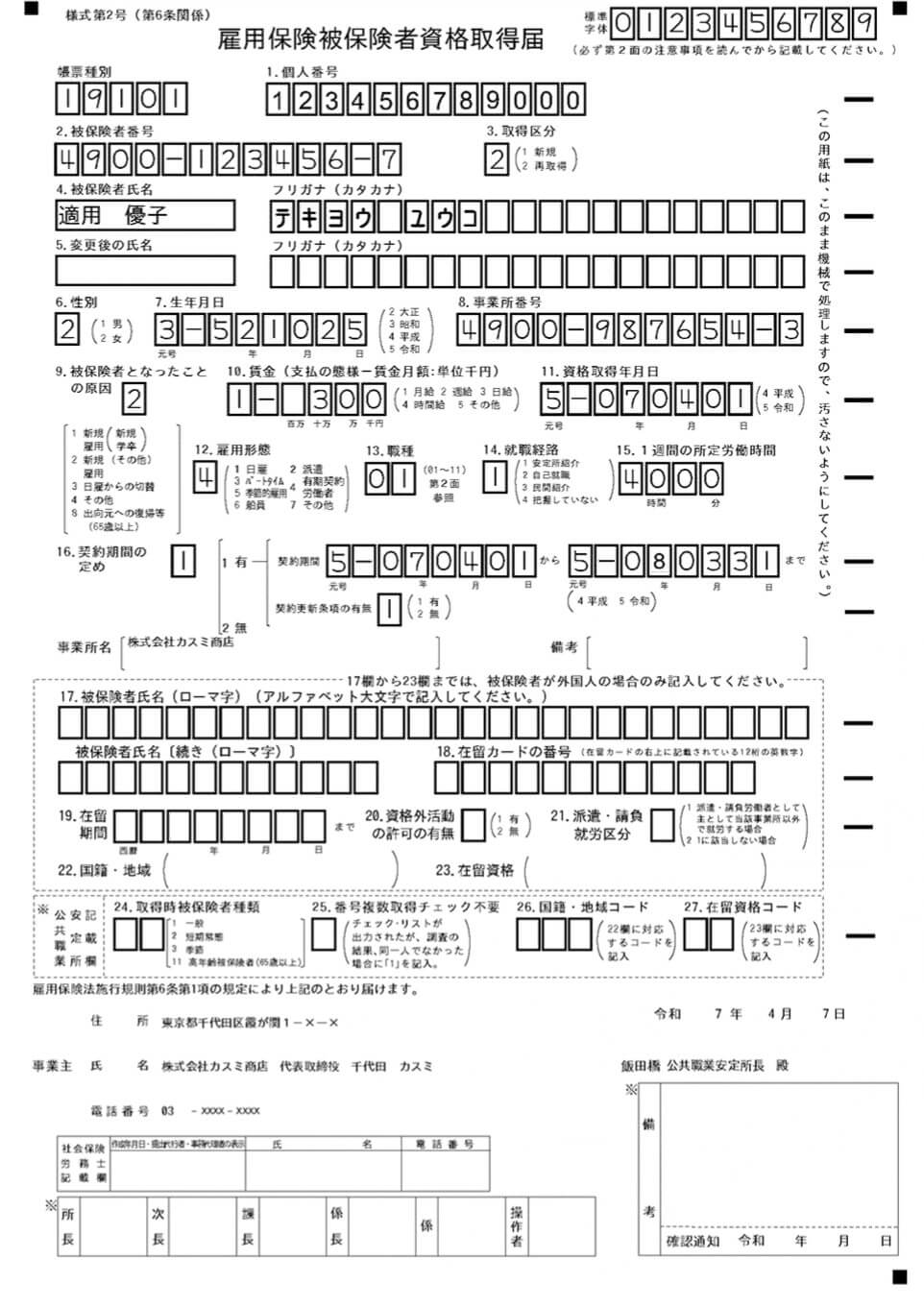

2-2. 外国人雇用保険資格取得届を提出する

外国人を雇用する際の雇用保険被保険者資格取得届のポイントとして、追加で記載が必要な箇所があります。資格取得届の様式に従って、1~16欄までは日本人と同様に記入し、17~23の欄に外国人特有の情報を追記することになっています。

具体的にはローマ字氏名・在留カードの番号・在留期間・在留資格・国籍などを記入します。

この備考欄の記載は、採用した外国人の在留カードや旅券(パスポート)に記載された内容を必ず確認して正確に転記してください。また、追加の添付書類などは不要です。

2-3. 雇用保険に加入しない場合は「外国人雇用状況の届出」を提出する

昼間留学生やワーキングホリデー、短時間労働で雇用保険加入の条件を満たさないなど被保険者とならない外国人については、雇用保険手続きができないため別途「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。

届出書には氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格・在留期間、資格外活動許可の有無、在留カード番号などを記載します。提出方法はハローワークへの書面提出のほか、「外国人雇用状況届出システム」による電子届出も可能です。

電子届出を利用する場合、事前に事業所ID発行などの手続きが必要になる点に留意してください。

「外国人雇用状況の届出」について詳しく知りたい方は、リンク先の記事もご覧ください。

関連記事:外国人雇用状況の届出って何?記入方法や対象者・注意点を解説

3. 外国人が退職するときの雇用保険手続きの流れ

外国人労働者が退職する際の手続きの基本的な流れや必要書類は日本人の退職時と同様ですが、特有の確認事項があります。ここでは事業主がおこなうべき雇用保険関連の手続きと注意点を整理します。

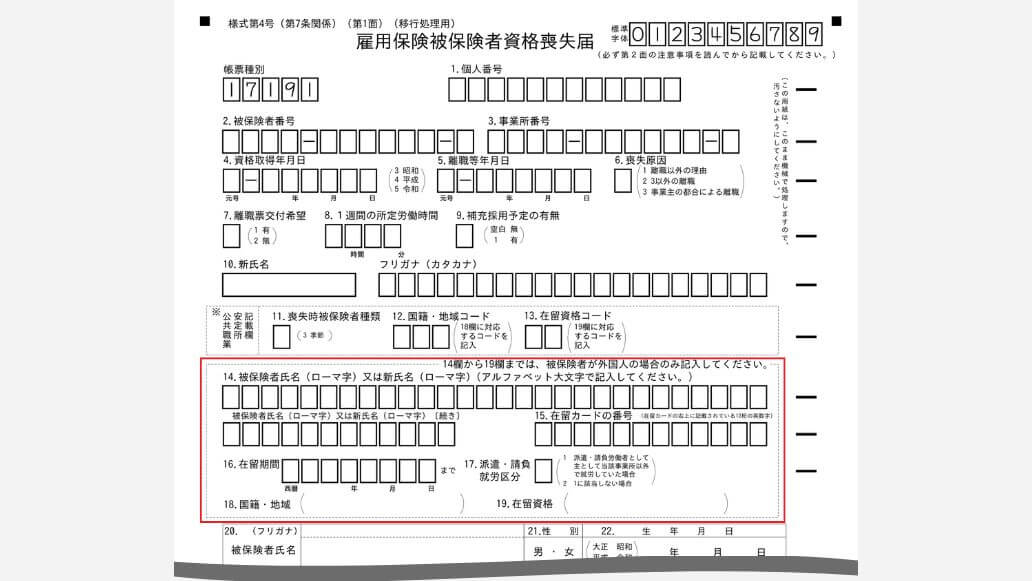

3-1. 資格喪失届を提出する

外国人労働者が退職する際の資格喪失届には、様式の14〜19の欄に外国人特有の情報を追記します。具体的にはローマ字氏名・在留カードの番号・在留期間・在留資格・国籍などを記載します。

3-2. 離職票の交付を検討する

退職時にはあわせて離職票の交付についても検討します。離職票の交付希望は本人の意思によるため、退職手続き時に確認するとよいでしょう。

外国人であっても、離職票の交付希望があれば作成します。ただし、外国人労働者が本国へ帰国する場合など、日本で失業給付を受ける見込みがないケースでは離職票は不要と考えられます。

雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給するためには、ハローワークで求職の申込みをおこない、日本国内に滞在したうえで継続的に求職活動をおこなうことが前提となります。そのため、帰国予定の外国人労働者については、本人の意思を確認したうえで、離職票を作成しない対応とすることも実務上は差し支えありません。

離職票については、外国人特有の記載事項などはなく、日本人の記載方法と同じです。

3-3. 雇用保険に加入していない場合は「外国人雇用状況の届出」を提出する

雇用保険に未加入だった外国人労働者が退職する場合には、管轄ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」をおこなわなければなりません。

入社時と同じ「外国人雇用状況の届出」の様式を退職時も使用します。入社時は入社年月日を記載していたところ、退職時には退職年月日を記載し、提出します。

4. 外国人の雇用保険手続きで押さえておくべきポイント

外国人の雇用保険手続きには、つまずきやすいポイントがあります。

ここでは、在留資格の確認方法やマイナンバー未取得時の対応、日本の社会保険制度の説明、専門家や公的機関への相談先など、実務対応のポイントを解説します。

4-1. 在留カードやパスポートの確認

採用前に候補者の在留カードやパスポートの原本を必ず提示させ、在留資格・在留期間・就労制限の有無を確認しましょう。特に「資格外活動許可」の欄は重要です。留学生や家族滞在のビザで資格外活動許可(週28時間以内の就労許可)がない場合、その人はアルバイトであっても働くことができません。

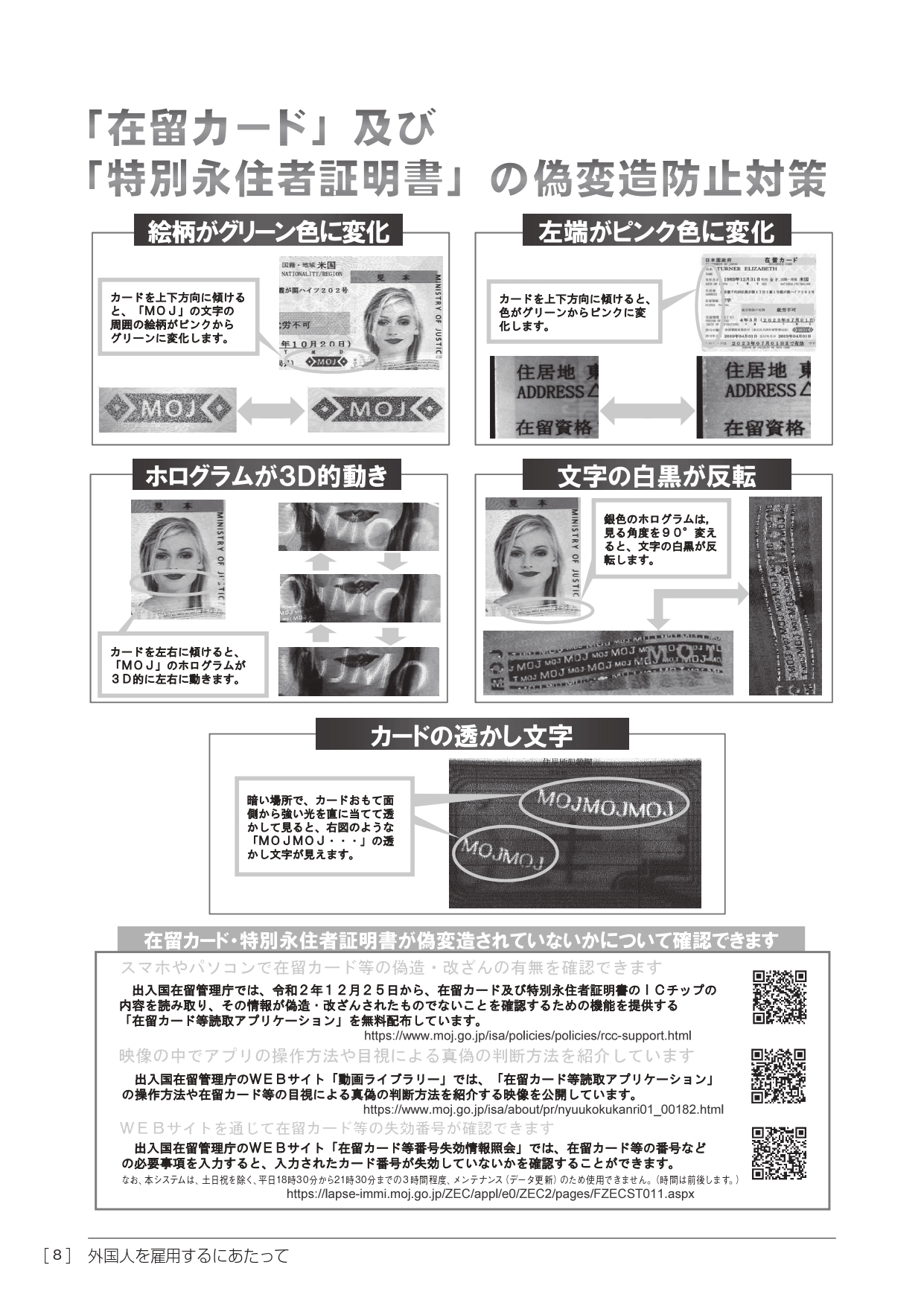

在留カードは必ず原本を確認し、顔写真が本人で間違いないか目前で確かめましょう。また、在留カードには下図のような偽造防止の対策が組み込まれているため、本物であることを確認しましょう。

これらの確認ができたら、表面・裏面の両方のコピーを取り保管します。本人からコピーを取得するのみでは不十分です。

在留期間の更新は必ず確認しましょう。在留期間は人により異なるため管理は煩雑になりますが、気付かずに不法就労者を雇用していると厳しい罰則(3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金)が科される可能性があります。

「働いて良い資格か」を見極めるため、在留期間の更新確認の体制を社内ルール化し、徹底しましょう。

4-2. マイナンバー未取得の場合の対応

企業は、従業員からマイナンバーを収集し、雇用保険の資格取得届などで届け出る義務があります。しかし、外国人の場合、入国直後でマイナンバーをまだ取得できていないケースがあります。

その場合、未取得でもマイナンバー欄を空欄にしたうえで欄外等に「マイナンバー別途届出(令和○年○月○日頃)」と記載し資格取得手続きを進め、後日「個人番号登録・変更届」を提出して届け出ることが可能です。

一般的には住民登録の約2〜3週間後にマイナンバーが記載された住民票を取得できるようになりますが、住民登録をおこなった市区町村にいつから取得できるか、外国人労働者本人に確認させるとよいでしょう。

4-3. 日本の社会保険の仕組みを丁寧に説明する

外国人労働者は、自国に日本と同様の社会保険制度が無く、理解が薄い人も多くいます。そのため、雇用保険を含む社会保険の仕組みを丁寧に説明することが大切です。

とくに保険料負担について抵抗を示す場合も考えられるため、失業時に受け取れる給付内容や保険料控除の理由についてわかりやすく伝え、理解を得ましょう。説明が不十分だと、給与から天引きされる保険料への不信感につながり、将来的なトラブルの原因ともなりかねません。

自社だけで対応が難しい場合は、多言語の案内資料や行政機関が提供する外国人労働者向けガイドブックなどを活用するのがおすすめです。外国人労働者が日本の制度に納得して加入できるよう、時間をかけて丁寧に説明しましょう。

参考:日本で働く外国人労働者のハンドブック(英語版)|東京都TOKYOはたらくネット

4-4. 専門家や公的機関への相談

外国人の雇用管理に不安がある場合や手続きに迷う点がある場合は、専門家や公的機関へ相談することを検討しましょう。

- 社会保険労務士

労働関係法令や社会保険手続きのプロフェッショナルであり、在留資格の管理や雇用保険の各種届出について実務的な助言を得られます。

- 行政書士

行政書士は、在留資格に関する申請手続きの作成・提出などを扱う専門家です。就労可否の判断に迷う場合や、採用予定の職務内容が在留資格に当てはまるか微妙な場合は、出入国在留管理庁への確認に加えて行政書士へ相談すると手続きが進めやすくなります。

- ハローワーク

全国のハローワークには外国人雇用を専門に扱う相談窓口が設置されており、外国人を雇用する際の労働条件整備や法令遵守に関する相談を無料で受け付けています。

- 出入国在留管理庁

就労可否の判断に迷う場合は入管に直接確認することで不法就労のリスクを未然に防げます。

5. 外国人労働者も適切な手続きで雇用保険に加入させよう

外国人労働者の雇用保険手続きは、日本人社員の場合と同様に法令に則って正確におこなうことが不可欠です。在留資格の確認、各種届出への記載、社会保険制度の説明など各ポイントを押さえて適切に対処することで、企業のコンプライアンスを守りつつ外国人労働者が安心して働ける環境を整備できます。

万一、必要な届出を怠ったり手続きを誤ったりすると罰則が科される可能性もあるため注意が必要です。本記事で解説した留意点をふまえ、外国人労働者であっても漏れなく雇用保険へ加入させましょう。企業としての法令遵守はもちろん、外国人労働者本人にとっても万一失業した際のセーフティネットを確保することで、双方にとって安心感のある職場づくりにつなげましょう。

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。

「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。

とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

◆この資料でわかること

- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント

- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧

- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説

- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?

この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2025年6月改正法成立後の動向や必要な対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2026.02.27

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

労務の関連記事

-

年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント

勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17

-

2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ

勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22

-

労働保険の加入条件・成立手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.02.27