育児休業等取得者申出書の書き方・記入例や提出期限・方法をわかりやすく解説

更新日: 2025.6.13 公開日: 2022.9.13 jinjer Blog 編集部

育児休業は、子どもの養育を目的に「国が法律で定めた公的制度」を指します。育児休業を取得することで、育児に専念できるだけでなく、育児と仕事の両立がしやすくなります。

育児休業を取得している期間は「社会保険料が免除」となりますが、免除となる具体的な方法を知らない方は多いのではないでしょうか?

本記事では、育児休業の取得に関する書類手続きの1つ「育児休業等取得者申出書」について徹底解説しています。書き方や添付書類、いつ出すのか提出方法まで詳しく紹介していますので、参考にしてください。

目次

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について

- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点

- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方

- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 育児休業等取得者申出書とは?

育児休業等取得者申出書とは、「育児休業等」を取得する際に提出する書類の一つです。正式な名称は「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」と言います。

育児休業が取得できる対象者は下記の通りです。

- 1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない従業員

上記の条件に該当していれば、男女や雇用条件に関係なく取得できます。

育児休業等取得者申出書を提出することで、育児休業期間中は「社会保険料が免除」されます。

育児休業等取得者申出書は、下記の対象となる従業員から申し出を受けた「事業主が提出」するものです。

- 1歳に満たない子を養育するための育児休業

- やむを得ない事情がある場合の1歳6ヵ月に達する日までの育児休業

- やむを得ない事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業

- 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

- 産後休業を取らない労働者が、出生後8週間以内に最大4週間、2回に分けて取得できる休業(産後パパ育休)

1は、本来の育児休業期間を指します。2と3に関しては「保育所等が見つからない」「子どもを養育する者がケガをした」などのやむを得ない事情がある場合にのみ延長措置が設けられます。4に関しては、各企業が独自で導入している制度で、企業によってはさらに延長が可能です。

5は、本来の育児休業とは別で、出産直後の短い期間に男性が育児に専念できる制度です。産後パパ育休と、通常の育休制度は併用することもできます。

1と5は「新規」として提出し、それ以外の2から4に該当する場合は「延長」として再提出をおこないます。

また、終了予定日より早く育児休業が終了となった場合は、延長の時と同様に育児休業等取得者申出書を「終了」として提出する必要があります。

関連記事:育児休業制度とは?対象者や期間・給与、男性の取得についてわかりやすく解説

1-1. 社会保険料免除の対象期間

社会保険料が免除される期間は、育児休業の開始日が属する月から、育児休業の終了日の翌日が属する月の前月までです。育児休業の終了日によって、社会保険料の免除期間に違いが出るため注意しましょう。

また、育児休業の開始日と終了日が同月に属する場合、14日以上の育児休業を取得していれば、その月の社会保険料は免除となります。以前は同月内で育児休業が終了する場合、免除の対象外とされていましたが、法改正によって令和4年からは条件を満たすことで免除の対象となりました。

育児休業による免除期間は、社会保険料を支払ったとみなされるため、将来受け取る年金額に影響は及びません。

参考:令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました|日本年金機構

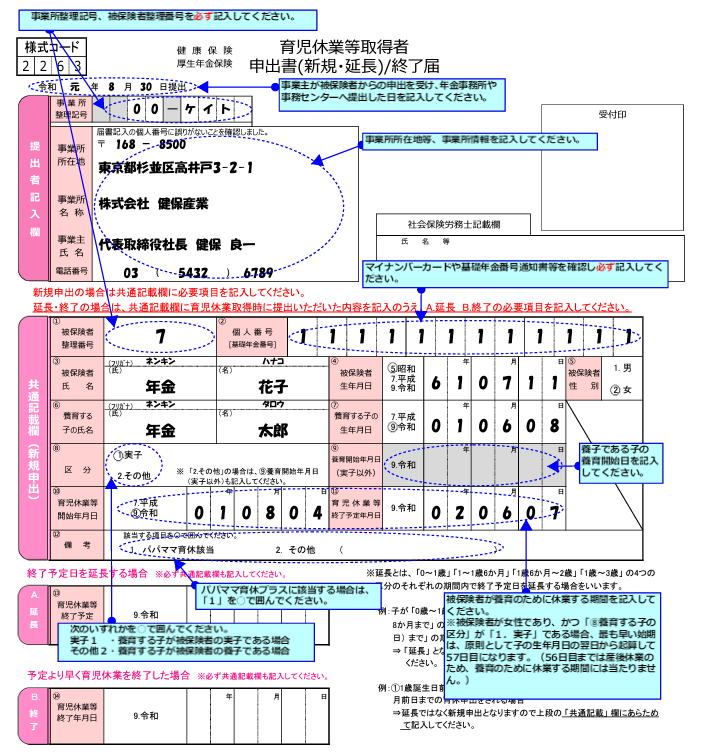

2. 育児休業等取得者申出書の書き方・記入例

育児休業等取得者申出書は、事業主が提出するものですが、該当する従業員の子どもの名前や生年月日などを記入する欄もあるため、従業員・事業主どちらの確認も必要です。

「新規」で育児休業等取得者申出書を提出する場合は、下記の欄を記入しましょう。

|

事務所整理記号 |

事務所整理記号を記入します。 事務所整理記号は「適用通知書」「保険料納入告知額・領収済通知書」などに記載されています。 |

|

被保険者整理番号 |

被保険者整理番号を記入します。 被保険者整理番号は「健康保険被保険者証書」「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」などに記載されています。 |

|

個人番号(基礎年金番号) |

個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号を左詰めで記入します。 |

|

区分 |

育児休業等の対象となる子どもが実子である場合は、「1.実子」、養子である場合は「2.その他」を丸で囲みます。 |

|

養育開始年月日(実子以外) |

育児休業等の対象となる子どもが「養子」の場合、その子の養育を開始した年月日を記入します。 |

|

育児休業等開始年月日 |

育児休業等開始年月日を記載します。 |

|

育児休業等終了予定年月日 |

子どもが1歳に到達する「前日」の日付を記入します。なお、「パパママ育休+」を活用する場合は、1歳2ヵ月に到達する「前日」の日付を記入します。 |

|

備考 |

パパママ育休プラスに該当する場合、「1.パパママ育休該当」を丸で囲みます。「2.その他」は、特に指示はないため未記入でも提出できます。 |

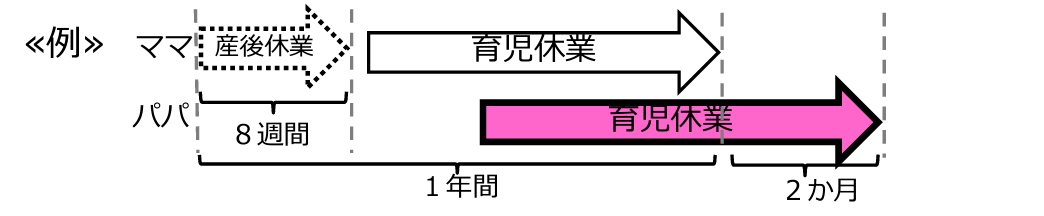

「育児休業等終了予定年月日」「備考」欄の説明にある「パパ・ママ育休プラス」とは、父と母で共に育児休業を取る場合に1年2ヵ月休業できる制度です。取得するための要件は次のとおりです。

- 子が1歳に到達するまで配偶者が育児休業を取得している

- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日より前である

- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降である

パパ・ママ育休プラスでは上記の要件を満たしていれば、やむを得ない事情がなくても「1歳2ヵ月まで延長が可能」なため、母親と父親が、育児の状況に合わせながら長期間で育児休業を活用できます。

やむを得ない理由で「延長」をする場合は、上記必要項目の記入に加えて「A.延長」部分に変更後の育児休業等終了予定年月日を記入します。

2-1. 育児休業を延長する場合の書き方・記入例

延長の際は「育児休業延長に必要な確認書類」も必要となるので準備しておきましょう。

|

育児休業の延長が必要な理由 |

育児休業延長に必要な確認書類 |

|

保育所等の申込みをおこなっているが見つからない |

市町村より発行された証明書(保育のも申込みをおこない、かつ1歳の誕生日または1歳6ヵ月到達日の翌日において保育がおこなわれていないことが確認できる市町村が発行した証明書などが必要) |

|

子どもを養育する者が死亡して養育が困難な状況になった |

住民用の写し・母子健康手帳 |

|

子どもを養育する者がケガや病気などで養育が困難な状況になった |

医師の診断書 |

|

婚姻の解消などで子どもを養育する者と別居になった |

住民票の写し・母子健康手帳 |

|

新たな妊娠・出産予定 |

産前産後に係る母子健康手帳 |

予定日より早く「終了」する場合は、上記必要項目の記入に加えて「B.終了」部分に育児休業等終了年月日を記入します。

参考:育児休業給付金の延長申請について|厚生労働省・岐阜労働局・ハローワーク

3. 育児休業等取得者申出書の提出時期・書類

育児休業等取得者申出書の提出時期は決まっています。ここでは、育児休業等取得者申出書の提出先や提出期限、添付書類について詳しく紹介します。

3-1. 育児休業等取得者申出書の提出先

育児休業等取得者申出書の提出先は、加入している健康保険の種類によって異なります。協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合、「日本年金機構(事務センターもしくは管轄の年金事務所)」が提出先です。

一方、組合健保(健康保険組合)に加入している場合、「日本年金機構」と「各健康保険組合」の両方が提出先となるケースがあります。届出ミスを発生させないためにも提出先について、正しく確認しておきましょう。

3-2. 育児休業等取得者申出書の提出期限

育児休業等取得者申出書の提出時期は、育児休業等期間中もしくは育児休業等終了日から1ヵ月以内の期間中です。

提出期限の考え方は、育児休業等を新規で取得する場合だけでなく、延長する場合も同様です。提出期限を過ぎて提出する場合、正しく社会保険料が免除されず、従業員とのトラブルにつながる恐れもあるので、慎重に対応をおこないましょう。

参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き|日本年金機構

3-3. 育児休業等取得者申出書の添付書類

育児休業等取得者申出書を提出する際、基本的に添付書類は必要ありません。ただし、提出期限までに届出ができなかった場合、遅延理由書や被保険者が休業していることについて事実を確認できる書類(出勤簿や賃金台帳など)の添付が必要です。無駄な手間を減らし、スムーズに手続きをするためにも、期限を守って正しく育児休業等取得者申出書を提出しましょう。

参考:健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届|日本年金機構

4. 育児休業等取得者申出書の提出方法

育児休業等取得者申出書の提出方法は、「窓口」「郵送」「電子申請」の3種類があります。ここでは、それぞれの提出方法について詳しく紹介します。

4-1. 窓口

育児休業等取得者申出書は、管轄の年金事務所や健康保険組合の窓口に持参して提出することができます。窓口で提出すると、担当者にその場で不明点の確認もできるでしょう。

ただし、従業員数が多い企業の場合、手続きの数が増え、業務負担につながる可能性があります。また、窓口が混雑している場合や営業時間外の場合には、提出できず、期限に遅れてしまう恐れもあります。窓口持参により提出する場合は、スケジュールに余裕を持って手続きすることが大切です。

4-2. 郵送

育児休業等取得者申出書は、郵送によっても提出できます。郵送の場合、営業時間に関係なく手続きできるうえ、窓口に出向く必要がないため、業務負担の軽減にもつながります。

ただし、封筒代や切手代といった郵送費用がかかるほか、到着確認ができないままでは、提出期限を過ぎてしまうリスクもあります。そのため、郵送で提出する際は、簡易書留や特定記録郵便などの追跡可能な方法で送付し、到着を確認できるようにしておくことが重要です。

4-3. 電子申請

育児休業等取得者申出書は、窓口や郵送に加え、電子申請でも提出できます。電子申請の場合、インターネット環境があれば、24時間365日場所を問わず手続きが可能です。また、窓口に行く手間や、紙代や印刷代、郵送費用といったコストを削減することができます。

ただし、電子申請を利用するには、事前にアカウントの取得や利用環境の設定などが必要です。また、健康保険組合によっては、電子申請に対応していないこともあるため、あらかじめ提出方法の種類について確認しておくことが重要です。

関連記事:社会保険手続きの電子申請義務の対象や申請方法について解説

5. 育児休業等取得者申出書の申請の流れ

育児休業等取得者申出書の申請手順を押さえておくと、実際に手続きが必要となった際に、手続きをスムーズにおこなうことができます。ここでは、育児休業等取得者申出書の申請の流れについて順を追って紹介します。

5-1. 申請書の作成

育児休業開始日の1ヵ月前までに従業員から申請をしてもらうよう案内しましょう。育児休業取得の申し出を受けたら、会社が申請用紙に記入をおこないます。

なお、申請用紙は日本年金機構の公式サイトからダウンロードできます。エクセルのフォームも用意されており、必要事項に入力するだけで簡単に育児休業等取得者申出書を作成することが可能です。

参考:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|日本年金機構

5-2. 申請書の提出

育児休業等取得者申出書を作成したら、日本年金機構または健康保険組合に「窓口持参」「郵送」「電子申請」のいずれかの方法で提出します。期日を過ぎると添付書類が必要となる場合があるため、必ず期日に間に合うよう提出をしましょう。

5-3. 受理通知書の確認

問題なく受理されれば、会社宛に受理通知書が交付されます。通知書が届いたら、内容に誤りが無いか確認しましょう。万が一、受理通知書が届かない場合は、手続きされているかどうか確認を取る必要があります。

5-4. 変更・延長があった場合の手続き

育児休業期間を延長する際には、育児休業等取得者申出書の「A.延長欄」に育児休業の終了予定日を記載して、延長届を提出しなくてはいけません。また、予定より育児休業が早く終了した際にも「B.終了欄」に実際の終了日を記載のうえ、終了届を提出しましょう。

6. 育児休業等取得者申出書に関する注意点やポイント

育児休業等取得者申出書の作成・提出には、いくつかの気を付けるべき点があります。ここでは、育児休業等取得者申出書に関する注意点やポイントについて詳しく紹介します。

6-1. 提出期限を過ぎると遅延理由書の提出が必要

育児休業等取得者申出書には、提出期限が定められています。提出期限を過ぎた場合でも、基本的に申出書は受理してもらえますが、その際には「遅延理由書」の提出が必要となります。

さらに、実際に育児休業を取得していたことを証明する書類も求められます。手続きの負担が増えるため、提出期限を遵守し、正しく手続きをしましょう。

6-2. 双子出産の場合は書類に列記しておく

産前休業は、双子などの多胎妊娠の場合、休業開始時期が早まり、期間が延長されます。一方で、育児休業については、双子であっても休業期間や社会保険料免除の取り扱いに変更はありません。そのため、育児休業等取得者申出書も、原則として通常の出産と同様の記載で問題ありません。

ただし、育児の対象となる子の氏名を記載する必要があるため、双子の場合は2人分を正確に記入しておくことをおすすめします。記載方法に不明点がある場合は、そのままにせず、日本年金機構または加入している健康保険組合に相談しましょう。

関連記事:産休はいつからとれる?期間や育休制度との違い、給与計算・手当について解説

7. 育児休業等取得者申出書を正しく作成しよう

育児休業等取得者申出書とは、「育児休業等」を取得する際に提出する書類の一つです。

育児休業等取得者申出書を提出することで、育児休業期間中は「社会保険料が免除」されます。

「新規」の提出だけでなく、育児休業が「延長」「予定よりも早く終了」した際にも、再提出する必要があるため事前に準備しておきましょう。また、提出期限を過ぎて届出すると、遅延理由書などの添付書類が必要になることもあるので、期日までに正しく手続きすることが大切です。

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について

- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点

- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方

- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

書き方の関連記事

-

報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説

人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24

-

顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介

人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24

-

回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26

労務管理の関連記事

-

【2025年12月最新版】労働施策総合推進法が改正!カスハラ対策の義務化や治療と仕事の両立支援を解説

人事・労務管理公開日:2026.01.20更新日:2026.01.19

-

育児休暇の給料は有給・無給?制度設計ポイントや育児休業との違いを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.26更新日:2025.12.26

-

L字カーブとは?M字カーブとは違う?原因と解消に向けた取り組みを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.12更新日:2025.12.10