労働基準法76条に規定された休業補償の金額や支払期間を紹介

労働基準法76条では「休業補償」として、怪我や病気で療養している労働者の生活を補償するための給付が義務付けられています。支給額や給付を受けるための要件や請求義務もあり、複雑になっています。ここからは休業補償の意味や、企業の負担額、休業補償の額、受け取れる期間などを解説していきます。

▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。

労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説

目次

労働基準法総まとめBOOK

1.労働基準法76条に規定された休業補償とは?

労働基準法76条には「休業補償」の取り決めがあり、次のように定められています。

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

休業補償は労働者が万が一働けなくなった際に、労働者の生活を支えるための法律です。本章では労働基準法76条「休業補償」を、より分かりやすく解説していきます。

1-1. 労働者が働けないときに生活を補償する「休業補償」

休業補償とは、怪我や病気などの療養のために休業している賃金の一部を補償する制度です。

ポイントは、労働者の怪我や病気の原因が仕事に直接的、間接的なかかわりがあるかです。

労働基準法では、就業を起因とした怪我や病気を労働災害として認めており、労働災害の発生時には会社が補償しなければならないとしています。

なお、休業補償以外に労働基準法で定められている補償には、治療費を支払う「療養補償」、障害が残ったときの補償「障害補償」、死亡時に遺族に支払う「遺族補償」などがあります。

休業補償は療養中で働けない労働者の生活を維持するために支払う補償であることを、他の補償との違いとして押さえておきましょう。

1-2. 労働災害の補償では労災保険が請求できる

労働災害が発生した場合は、加入している労災保険に支払を求めることができます。労災保険で休業補償給付を受ける場合、休業した4日目から休業補償給付が受けられます。

したがって、会社が支払うのは普段から支払っている労働者の労災保険料と、支給されない3日間の休業補償のみです。ただし通勤中の災害による休業は使用者に負担の義務がないので、待期期間中の補償を支払う必要はありません。

請求は労働基準監督署長に「休業補償給付支給請求書」を提出しておこないます。この際、事業主が請求書に証明し、労働者本人が提出する流れとなります。

注意したいのが請求は1回ではない点です。休業が1か月以上に及ぶ場合は、毎月1回支給請求をおこなわなければいけません。請求の義務は、労働基準法施行規則39条に定められています。

また、給付の認定を受けるまでに概ね1か月ほど要するため、事業主は手続きに関して適切に対応することが大切です。

参照:休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続|厚生労働省

関連記事:労働基準法に定められた災害補償が適用される労働災害と補償額

1-3. 休業補償を支払わなくて良い場合

ごく稀ですが、休業補償を支払わなくても良いケースがあります。労働者が懲役刑や禁固刑を受けて、拘置されている場合です。

また、労働者が企業側の責に帰すべき理由によらない理由で休業した場合や、企業が経済的な理由で一時的に休業を命じた場合にも、休業補償の支払い義務が免除されることがあります。このような状況では、企業は労働者に対して補償の支払いを行わなくても法律的には問題ありません。しかし、企業が責任感を持って雇用者と透明なコミュニケーションを図り、適切な対応をすることは、信頼関係を築くために重要です。

1-4. 休業補償も非課税

休業補償は給与とは別の取扱いになるので、労働基準法76条に則って支払われた休業補償は非課税所得となります。

また就業規則で独自の休業補償があり、給付額を上回って支給された場合は慰謝料や損害賠償として扱われ、こちらも非課税所得になります。さらに、労働者が休業補償を受け取る際には、労災保険の適用対象となるかどうかを確認することが重要です。

労災保険によって支給される補償金額が上限を超える場合、企業側は独自の規則に基づいた追加支払いを行うことが求められ、これもまた非課税として扱われます。

このように、休業補償に関する理解を深め、適切な手続きを踏むことが、労働者の権利保護に繋がります。

2. 労働基準法76条による休業補償の金額

労働者が労災で休業することになった場合、会社は平均賃金の100分の60にあたる額を支給しなければなりません。

本章では、休業補償の金額や平均賃金の意味、一部出勤している場合の金額を詳しく解説していきます。

2-1. 休業補償は給付基礎日額の80%

休業補償で取り決めがある給付は平均賃金の100分の60です。就業時間中に災害が発生した場合は最初の3日間は会社が支払い、その後は労災保険を請求することができます。

ただし実際には労働者は、休業補償の60%と休業特別支給金の20%を合わせた、80%にあたる額を受け取ることができます。

また平均賃金とは事故が発生した日から直前3か月に支払われた給料を指します。つまり20万円の給料を受け取っている労働者が労災で11月に休業した場合の平均賃金は、20万円×3か月÷92日(8月と10月の日数:31日、9月の日数:30日)で9,782円6,087銭です。1円未満は切り上げるので、平均賃金は6,522円となります。

- 保険給付:6,522円×0.6=3,913円2銭

- 特別支給金:6,522円×0.2=1,304円4銭

この時、1円未満は切り捨てるので総額の5,217円が1日当たりに支払われる休業補償の額です。

2-2. 労働者が一部休業した場合の休業補償額

通院のためなど、労働者が勤務時間の一部を休業するケースもあるでしょう。この場合の休業補償については、給与基礎日額から実際に働いた時間に対する賃金を控除し、残りの額に60%を乗じた額を支給しなくてはいけません。

また、休業が続く場合には、企業側は労働者に対して適切な情報提供とサポートを行うことが求められます。労働者が安心して療養できるように、必要に応じて医療機関や労災保険の手続きについてのアドバイスを行うことも重要です。

これにより、労働者との信頼関係を維持し、職場全体の健康を守ることができるでしょう。

3. 労働基準法76条による休業補償の支払期間

休業補償は労災による療養で働けない場合に支払われますが、条件がそろっている限りは打ち切られることがありません。また療養開始から1年6カ月経過した場合で、一定の障害が残っている場合は傷病年金が支給されるようになります。

補償では休業補償の期間として、打ち切りになるケースをご紹介します。

3-1. 休業補償の3要件

休業補償は次の3つの条件を満たしている限り受け取り可能とされています。

- 業務や通勤による災害で療養している場合

- 労働することができない

- 賃金をうけていない

以上3つの要件を満たしていれば休業補償を受け取れますが、一つでも要件を満たさなくなった場合は休業補償が打ち切られます。

特に労働者が自らの健康状態の改善を図るために療養を続ける場合、医師の診断書が求められることもあります。また、労働基準監督署は労働者の申し立てに基づいて、療養の必要性や休業補償の継続について判断を行います。

そのため、定期的な医療機関の受診や正確な情報提供が実施されることが重要で、これにより適切な休業補償が継続されることになります。企業は、労働者の健康状態を把握し、必要なサポートを行うことも求められています。

3-2. 休業補償開始から1年6か月経っても回復せず障害等級に該当する場合は傷病年金に切り替わる

もし休業補償を受け取り始めてから1年6か月経っても回復せず、障害等級に該当する障害が残った場合は、休業補償から傷病年金に切り替わります。

受け取れる額は障害の等級によって異なり、残ってしまった障害が重いほど額も増えるのが特徴です。この制度は、労働者が再び就業することが困難な状況において、経済的な安定をもたらす役割を果たしています。

さらに、障害年金の支給には定期的な診断が必要であり、健康状態の変化に応じて見直しが行われるため、労働者は医療機関と緊密に連携を保つことが求められます。

3-3. 退職しても休業補償は打ち切られない

なかなか回復せずやむを得ず退職した労働者がいても、休業補償を打ち切られることはありません。これは労働者災害補償保険法第12条の5第1項で「保険給付を受ける権利は、労働者のた退職によって変更されることはない」と明確に定められています。

仮に休業補償を申請する前に、労災による怪我などで退職した場合でも、退職前の休業補償を請求できます。ただし、請求権には時効があり、賃金が支給されなかった翌日から2年を過ぎると消滅するため注意が必要です。

3-4. 休業補償の打ち切りに関して不服がある場合は審査を要求できる

休業補償を受け取るための3つの要件を満たしていないと判断され、休業補償が打ち切られる場合は「不支給決定通知」が労働基準監督署から労働者に送付されます。

休業補償は毎月1回請求する決まりがあるので、請求書を提出した際に、それを受け取れなかったという意味で不支給決定通知が届きます。

この不支給決定に納得できない際は、審査請求として不服を申し立てることができます。期限が決められており、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内なので、期限を過ぎないよう注意が必要です。

4. 休業手当と休業補償の違い

休業手当と休業補償は、どちらも休業期間中に支払われる金銭ですが、重要な違いがあります。

休業手当は企業の都合による休業に対して給与を補填するものであり、労働者が仕事をしない期間に支給されます。一方、休業補償は労働者が仕事中に発生した怪我や病気により休業せざるを得ない場合に支払われるもので、主に労働災害に関連しています。

つまり、休業手当は企業側の理由、休業補償は労働者の健康問題に基づくものであるため、根本的な目的が異なるのです。

関連記事:労働基準法による休業手当の意味と休業補償の違いは?計算方法も紹介

5. 労働基準法76条「休業補償」は労災で働けなくなった労働者に労災保険から支給される

休業補償は、勤務中や通勤中の事故や病気で働けなくなった労働者の生活を支援するために、治療費とは別に支払われる補償です。

額は特別支給金と合わせて平均賃金の80%で、労災保険から支払われます。ただし勤務中の労災は、労災保険が支払われるまでの3日間の補償を会社で負担しなければなりません。

また休業が長期間続いている場合は、休業補償の請求書を毎月1回労働基準監督署に送付する決まりがあります。請求漏れがないように注意しましょう。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

労働基準法の関連記事

-

派遣の就業条件明示書とは?明示事項や労働条件通知書との違いも解説

人事・労務管理公開日:2024.03.18更新日:2024.03.14

-

勤怠・給与計算

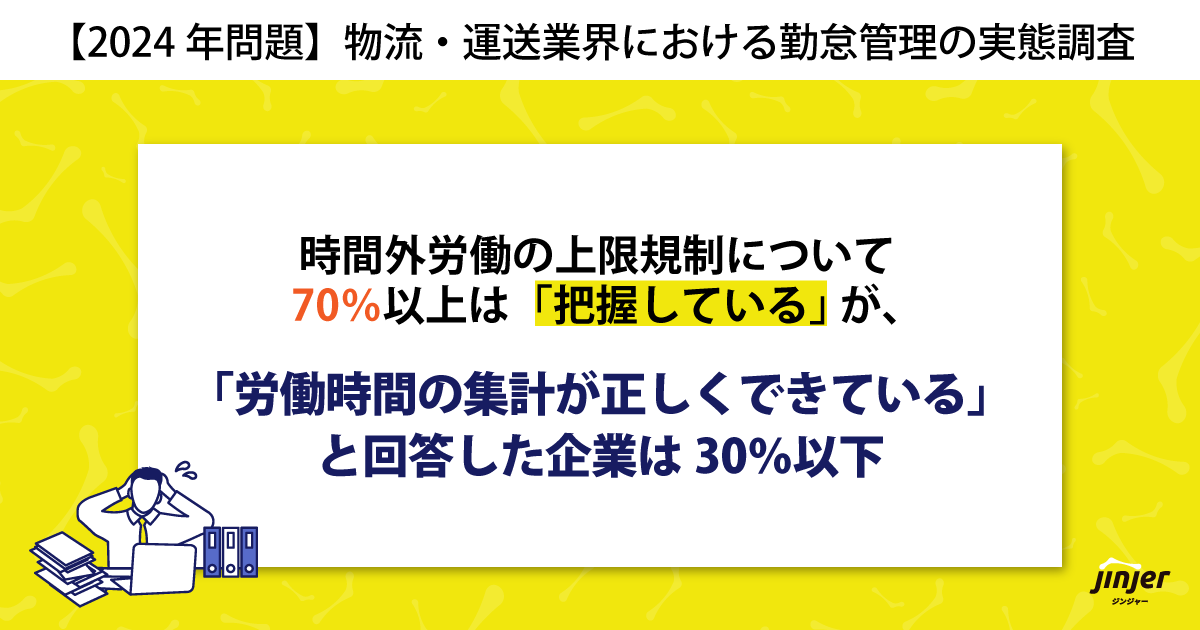

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

-

労働基準法第36条に定められた36協定(時間外・休日労働)の内容や様式を解説

人事・労務管理公開日:2021.10.04更新日:2024.07.16