労働基準法に定められている平均賃金について分かりやすく解説

更新日: 2024.8.27

公開日: 2021.10.4

OHSUGI

「平均」という言葉には、一般的な認識や中間値のようなイメージが強いかもしれません。しかし労働基準法における「平均賃金」は、通常の意味合いとは少し異なます。労働者に対して何かしらの給付や制裁をする際に算出する基準額を示しています。

労働基準法おける平均賃金を求めるべきケースはいくつもあります。いざという時でもスムーズに処理するためには、基本的な知識が不可欠です。今回はこの平均賃金について、しっかりと理解が深まるように解説していきます。

▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。

労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説

労働基準法総まとめBOOK

1. 労働基準法における平均賃金とは

まずは労働基準法における平均賃金がどのような性質をもったものなのか、どのようなときに必要になるのか、改めて確認していきます。平均賃金が必要になる5つのケースを把握し、該当するケースが発生した際に対処できるように備えましょう。

1-1. 特定の給付や制裁が必要な場合の基準になる金額

労働基準法の平均賃金とは、何か特別な事由に伴って別途賃金の算出をすべき場合の基準となるものです。あくまで通常どおりに働いたと想定し、その平時に沿った算定尺度とすることで、的確な金額を計算する考え方でもあります。

労働者に対して不当な扱いをしないための規定であり、従業員を守る意味でも、労働基準法による平均賃金は非常に重要です。当然ながらこのルールにそぐわない対処をするのは違法になるため、計算方法や必要になるケースを正しく把握しておきましょう。

2. 労働基準法の平均賃金が必要になる5つのケース

では実際に、労働基準法による平均賃金を算出すべき場面についても見ていきます。具体的には、主に以下の5つのケースで平均賃金を求める必要がでてきます。ちなみに平均賃金は、各従業員の1日分の労働賃金に値すると考えます。

2-1. 解雇

使用者側から労働者に対して解雇を行う場合には、基本的に30日前に通達しなければなりません。しかしこの日数に満たない期間で解雇させる場合には、不足分に伴う解雇予告手当の支払いが発生します。その解雇予告手当の基準となるのが平均賃金であり、30日分以上の支給が必要です。

2-2. 使用者都合に応じた休業

例えば業績不振による生産停止など、使用者側の要因から休業が生じる場合には、従業員に対する休業手当が発生します。そしてこの休業手当の基準額となるのも、労働基準法で定められた平均賃金です。休業手当については、平均賃金の6割以上を1日ごとに支払わなければなりません。

2-3. 有給休暇

従業員が有給休暇を取得した場合に生じる年休手当についても、労働基準法における平均賃金が適用されます。

2-4. 災害補償

従業員の業務上負傷・疾病・死亡が発生した場合における、休業補償・障害補償・遺族補償・葬祭料・打切補償・分割補償などについても、労働基準法による平均賃金をもとに算出します。

2-5. 減給

仮に従業員の無断欠勤や遅刻などに対して減給を行う際にも、労働基準法による平均賃金をもとに計算します。なお1回の減給につき、上限となるのは半額で、もし何度か発生する際には通常の総支給額の1割に留めなければなりません。

3. 労働基準法の平均賃金の計算方法

ここからは、平均賃金の具体的な計算についても解説していきます。なお普段の賃金の支払い方法によって、どのように算出するのかは異なりますが、まずは月給制を基本とした計算から見ていきましょう。

3-1. 平均賃金は「3ヵ月間の賃金額÷3ヵ月間の暦日」で算出

労働基準法による平均賃金は、3ヶ月間における各従業員の賃金総額(A)を、3ヶ月間の暦日(B)で割った金額を指します。ここからは具体的な例を挙げて考えていきましょう。

なお、この3ヵ月の数え方は算出すべき事由が発生した日以前の3ヵ月が該当します。賃金締切日がある場合は、賃金締切日からさかのぼって3ヵ月です。賃金締切日に事由が発生している場合は、その前の締め切り日からさかのぼって計算します。

ちなみにそれぞれのケースに当てはめて考えてみると、特定の事由が生じた当日とは次のように考えられます。

- 解雇:解雇する旨を予告した日

- 休業:休業が開始した日

- 有給休暇:有給休暇が始まった日

- 減給:減給制裁の通達を本人にした日

3-2. まずは3ヶ月に相当する総賃金額を算出

仮に月給25万円の従業員に対し、休業手当を計算するための平均賃金を出す場合。給与の締め日が毎月20日で、休業の開始が7月10日だったとします。3月21日~4月20日・4月21日~5月20日・5月21日~6月20日の3ヶ月間賃金総額となり、(A)は月給25万円×3=75万円です。

なお、この計算には通勤手当や年次有給休暇の賃金をはじめとした各種手当や補助費も含まれます。

賃金総額は毎月固定の手当や割増分なども含んで計算

賃金総額には各種手当や割増分も含まれます。

例えば月給制にしても時給制にしても、毎月一定の交通費といった手当を支給している際には、それらも含んで計算します。例えば今までの例に出てきた月給25万円の従業員に対し、毎月1万円の交通費と2万円の住宅手当を支払っている場合。平均賃金については、3万円をプラスした計28万円で算出することになります。なおそのほかの賞与や慶弔金など、臨時的な手当は含みません。

関連記事:労働基準法に定められた賃金とその支払い方法を分かりやすく解説

3-3. 総額を3ヶ月間の「暦日」で割る

では上記の(A)が計算できたら、次は3ヶ月間の暦日(B)を算出します。暦日とは簡単にいうとカレンダーどおりの日数で、実労働日数ではありません。先ほどの月給25万円の従業員で考えると、(B)は31日+30日+31日=92日です。この(B)で(A)を割ると、75万円÷92日間=8,152.1739円。8,152.1739円が1日あたりの平均賃金と計算できます。

ちなみに業務上の負傷といった療養期間をはじめ、産前産後休業や育児・介護休業、試用期間などについては、その分の日数や賃金は控除しなければなりません。あくまで通常どおりに勤務していた期間から、平均賃金は算出します。

勤続3ヶ月未満の従業員なら実際の在籍日数から算出

まだ3ヵ月働いていない従業員の場合は、雇用開始からの期間で計算し、また同じく給与の締め日がある場合にはその直前の締め日から数えます。例えば今までの例に挙げた、月給25万円(毎月20日締め)の従業員の場合。4月10日に入社して平均賃金を算出すべき事由が6月5日に生じたとすると、4月10日~4月20日・4月21日~5月20日の期間をもとに平均賃金を算出します。

3-4. 月給制以外の場合は最低保障額も基準にする

もし対象となる従業員の給与について、日給制・時給制・出来高制というように変動的な場合には、別途最低保証額も設定されています。通常の平均賃金の算出結果と比較し、高くなったほうを適用することになるため、覚えておきましょう。なお最低保障額については、「実際に支払った賃金総額×実労働日数」で算出されます。月給制の場合の平均賃金とは異なり、実働ベースの考え方となるため注意が必要です。

3-5. 1円に満たない端数が発生した際の注意点

前述に出てきたように、平均賃金を算出すると「8,152.1739…」のように割り切れないケースもあります。この場合には1銭未満は切り捨てで、1円=100銭となるため、「8,152.17」が平均賃金です。さらに実際に解雇予告手当や休業手当などで支払う際には、1円未満は四捨五入で計算します。そのため例えば2日分の平均賃金を支給する時には、「16,304.34」、つまり「16,304円」が支払い金額です。

4. 労働基準法の平均賃金を守って適切な労働環境を維持しよう

労働基準法の平均賃金は、さほど使用頻度の高いものではないかもしれません。しかし、急に必要になるケースが多いため、正しく理解して従業員の労働環境を維持することが大切です。基準を把握しておくことで、従業員を適切に管理することにも直結します。ぜひ本記事を参考に、平均賃金の基礎知識を押さえておくようにしましょう。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

労働基準法の関連記事

-

派遣の就業条件明示書とは?明示事項や労働条件通知書との違いも解説

人事・労務管理公開日:2024.03.18更新日:2024.03.14

-

勤怠・給与計算

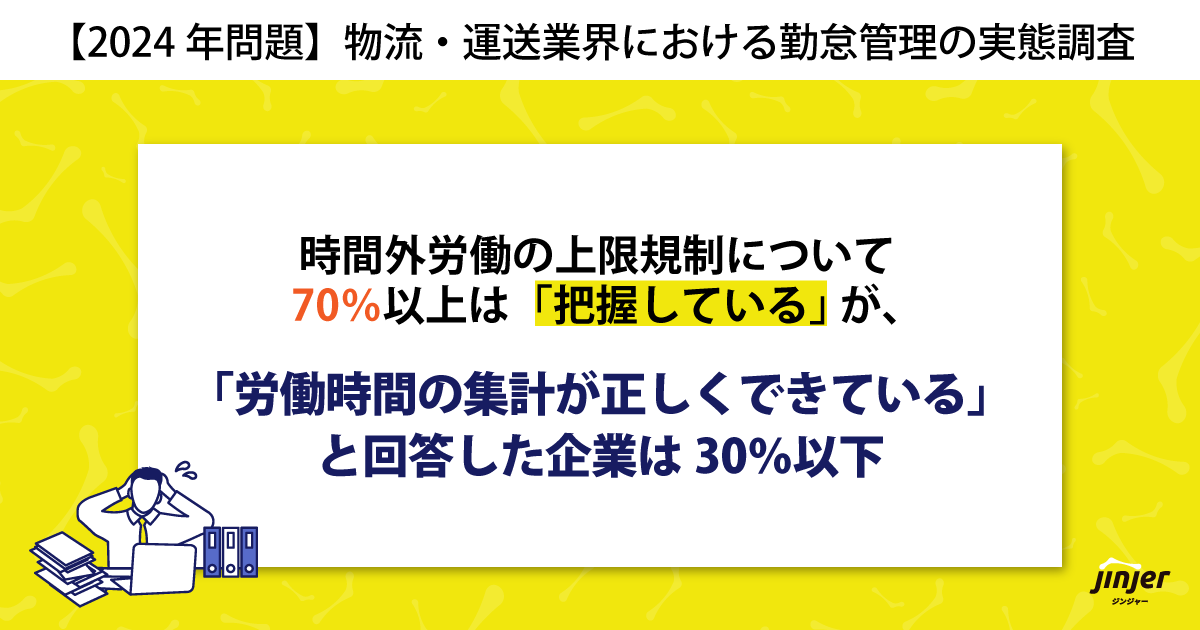

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

-

労働基準法第36条に定められた36協定(時間外・休日労働)の内容や様式を解説

人事・労務管理公開日:2021.10.04更新日:2024.07.16