労働基準法で定められている妊婦を保護する制度を分かりやすく解説

労働基準法では妊婦の労働について定められています。

妊婦でも安心して労働ができるための制度で、例えば検診を受けるための時間の確保が義務付けや、体にかかる負担が大きい作業はしないように規定されています。

また、ほかにも通勤緩和や休憩時間や回数を増やすなど妊婦にかかる負担を軽減するような措置をおこなう必要があります。

この記事では、労働基準法で妊婦の労働者を保護するための制度の解説をしています。

▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。

労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説

目次

労働基準法総まとめBOOK

1. 労働基準法における妊婦とはどんな人を指す?

労働基準法における妊産婦は、出産後1年未満の女性を指します。

妊婦・産婦・産褥婦などと分けて呼ばれることもありますが、労働基準法では妊娠中の女性および産後1年を経過していない女性が妊産婦です。

妊産婦には、母性保護を目的とした就業制限などが設けられています。これは日本の大きな課題になっている少子化問題への対策でもあり、今後はより妊産婦の保護や出産後の女性に対するサポート体制が整っていくことに期待が寄せられています。

2. 労働基準法により妊婦を保護する「母性保護規定」とは

労働基準法では、妊娠中および産後の女性労働者に対して特別な保護が設けられています。これらの保護規定は「母性保護規定」と呼ばれ、以下のような内容が含まれます。

- 産前産後休業(第65条第1項・第2項)

- 妊婦の軽易業務転換(第65条第3項)

- 妊産婦等の危険有害業務の就業制限(第64条の3)

- 妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(第66条第1項)

- 時間外労働、休日労働、深夜業の制限(第66条第2項・第3項)

- 育児時間(第67条)として、1日の労働時間中に哺乳のために30分の休憩を2回取る権利

これらの規定は、妊娠中および産後の女性労働者が安心して働く環境を提供するための重要な制度となっています。詳しくみていきましょう。

2-1. 産前休業

産前休業は出産予定日が基準日になります。

出産予定日から6週間以内の休業を労働者が請求した場合に、事業主は労働者に休業を与えなければいけません。

また、双子などの多胎妊娠の場合は身体的な負担がより大きくなることが予測されます。そのため、多胎妊娠の場合は14週間以内の休業が請求できます。

2-2. 産後休業

産後休業は、実際の出産日が基準になります。

出産日の翌日を初日として、8週間を経過しなければ原則として就業できない規則です。

ただし、すべての労働が制限されているわけではなく、3つの条件をクリアした場合のみ就労が可能になります。

- 産後6週間を経過

- 労働者本人から働きたいという請求がある

- 担当医師が業務に支障がないと判断した

以上の3つの条件を満たした場合のみ就業が可能になります。

2-3. 育児休業制度

育児休業制度は、働く親にとって非常に重要なサポートを提供します。この制度では、子供が1歳になるまで、特定の条件下で最長2歳まで育児休業を取得することが可能です。さらに、父母ともに育児休業を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」制度により、子供が1歳2か月になるまでの間で合計1年間の育児休業を利用することができます。

また、特に注目すべきは産後パパ育休(出生児育児休業)という制度です。これは、子供の出生後8週間以内に4週間まで取得でき、この期間を2回に分けて利用することも可能です。この制度により、父親も積極的に育児に参加する機会が増え、家族全体でのサポート体制が強化されます。

さらに、労使協定を締結した場合に限り、合意の範囲内で休業中の就業も許可されることから、仕事と育児のバランスを取りながら復帰準備を進めることができます。労働基準法に基づくこれらの育児休業制度は、妊娠中の労働者やそのパートナー、企業の労務担当者にとって不可欠な情報です。

3. 労働基準法による妊婦の労働時間

労働基準法では、本人からの請求がない場合に限り、時間外労働や深夜業、休日労働などが可能です。

ただし、本人から体に負担がかかる労働は避けるため、時間外労働などを行わない請求があった場合は、どのようなケースであっても労働者に対して就業をおこなわせることができません。

また、毎日の勤務時間が決まっていない変形労働時間制であっても同様です。

繫忙期などは長時間労働になる場合がありますが、妊婦の場合は1日8時間、1週間で40時間以上を超える労働はできないので注意しましょう。

関連記事:労働基準法に定められた産前産後の休業期間と賃金支払いの基本

4. 労働基準法で守られている妊婦の労働環境

労働基準法には妊婦が働きやすい環境になるように、会社が体制を整える指針があります。

現在、本人や家族に妊婦がいる場合はもちろんのこと、将来的に妊婦となったときに安心して就業するためにもどのような制度があるのか覚えておくといいでしょう。

4-1. 勤務時間中に検診などを受ける時間を確保できる

妊娠中の労働者は、検診に行くための時間を確保するのは難しいかもしれません。

しかし、男女雇用機会均等法により、会社は検診に必要な時間を確保することを義務付けています。

検診のために確保しなければいけない回数は男女雇用機会均等法(第12条)で決められています。

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週~35週までは2週間に1回、妊娠36週~出産までは1週間に1回となっています。

ただし、検診に行ける回数が決まっているわけではありません。

医師や助産師から健診の回数を増やすように指示があった場合は、こちらの指示を優先して従うことになります。

また、出産後の場合は労働基準法でどれくらいの間隔で検診を受けるための時間を確保するべきなのか決められていません。

医師や助産師から検診を受けるように指示があった場合は、事業主は検診を受けるための時間を確保しなければいけません。

4-2. 妊娠中はラッシュアワーを避ける通勤緩和の対応

交通機関の混雑は、妊婦のストレスや苦痛になってしまうこともあります。

ストレスや苦痛を感じるとつわりの悪化や流産や早産につながるおそれもあります。

医師や助産師から通勤緩和の指導を受けたと女性労働者から申し出があった場合は、事業主はその女性従業員がラッシュアワーを避けられるように対応しなければいけません。

通勤緩和措置の具体的内容は以下の3つです。

- 時差通勤の許可

- 勤務時間の短縮

- 交通手段・通勤経路の変更

始業時間と終業時間をラッシュアワーが避けられる時間に調整したり、勤務時間を短くして混雑を避けたりする方法があります。

また、最適な通勤経路ではなくなるものの、混雑が少ない路線など変更して女性労働者の負担を軽くするのも有効です。

電車やバスなどの公共交通機関だけではなく、自家用車による通勤も通勤緩和措置の対象になります。

自家用車で通勤する場合は渋滞する時間を避けられるように、勤務時間を調整したり、少し遠回りでも負担が少なくなるような通勤経路を許可したりするといいでしょう。

4-3. 休養や捕食を適宜できるようにする

医師や助産師から休憩に関する指導があったと女性労働者から申し出があった場合は、事業主は休憩に関する適切な措置をしなければいけません。

措置の具体的な内容は以下のようになります。

- 休憩時間の延長

- 休憩回数の増加

- 休憩時間帯の変更

妊娠中の女性の健康状態は個人差があります。

短時間の休憩を何度が挟むことで体調が整ったり、長時間の休憩が合っていたりするなど人によってさまざま変わります。

女性労働者から医師や助産師にどのような指示があったのか伺ったり、企業内の産業保険医に相談したりしてどのように措置するか決めるといいでしょう。

4-4. 作業内容の制限がある

労働基準法では、妊娠中及び出産後1年を経過していない女性労働者は作業の制限があります。

制限されている作業は体にかかる負担が大きい作業です。

例として以下の作業が挙げられます。

- 重量物を取り扱う作業

- 有毒ガス・粉塵を発散する場所での作業

- 全身の振動が伴う作業 など

これらの作業は、妊娠中または出産後の体に大きな負担がかかってしまう場合があります。

妊婦だけではなく、出産後も措置が必要な場合があります。

例えば、産後うつや切迫流産などがあった場合は、心身ともに症状が回復するまで休業措置をとることもあります。

5. 母性健康管理指導事項連絡カードとは

このカードは、「母健連絡カード」とも呼ばれ、厚生労働省のWebサイトからダウンロード可能です。労働基準法に基づく妊婦保護制度の一環として、企業の労務担当者もこのカードの利用を推奨しており、適切な母性健康管理措置を講じることが求められています。したがって、妊娠中の労働者やそのパートナー、企業の労務担当者にとって、母性健康管理指導事項連絡カードは大変重要なツールと言えるでしょう。

参考:母健連絡カードについて|妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ|厚生労働省委託 母性健康管理サイト

6. 労働基準法に則った妊婦を保護する制度が利用できるように環境を整備しよう

労働基準法では妊婦が働きやすくなるような制度があります。これは妊婦の体を守ることに加えて、日本が抱える少子化問題への対策にもなっています。

会社側は仕事内容や勤務時間だけではなく、検診を受ける時間の確保や、通勤時にかかるストレスや苦痛を軽減するように措置しなければいけません。

休憩時間や回数を増やすこともあるので、周りの従業員の目が気になるという方もいます。

妊婦を保護する制度を利用しやすくするための環境づくりが事業主に求められるでしょう。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

労働基準法の関連記事

-

派遣の就業条件明示書とは?明示事項や労働条件通知書との違いも解説

人事・労務管理公開日:2024.03.18更新日:2024.03.14

-

勤怠・給与計算

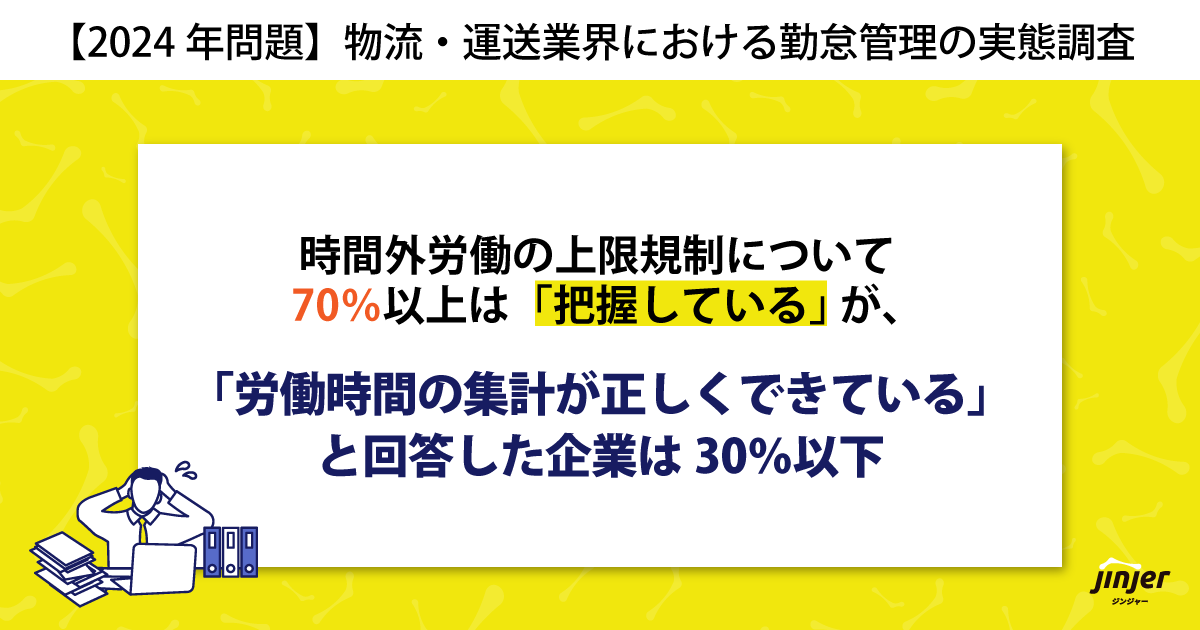

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

-

労働基準法第36条に定められた36協定(時間外・休日労働)の内容や様式を解説

人事・労務管理公開日:2021.10.04更新日:2024.07.16