103万円の壁撤廃はいつから?150万円・160万円の引き上げや税制改正の適用時期を解説

更新日: 2025.9.29 公開日: 2025.3.25 jinjer Blog 編集部

年収103万円の壁は、所得税が課税され、税制上の扶養に該当しなくなる年収のラインです。令和7年の税制改正により、この103万円の壁が引き上げられることとなりました。

103万円の壁の引き上げによって、人事業務にどのような影響があるのか、具体的に内容を知りたい方もいるでしょう。

この記事では、103万円の壁の概要や引き上げによる影響、いつから適応されるのか詳しく解説します。

目次

2025年から本格化する「年収の壁」の見直し。従業員への説明や社会保険手続きの増加など、労務担当者の業務負担は増すばかりです。

さらに働き控えの原因となっていた「年収の壁」の見直しは、パート・アルバイト従業員の労働時間増加を後押しし、人手不足の緩和につながる可能性があります。この機会を活かすための準備はできていますか?

▼この資料でわかること

- 結局どう変わる? 複雑な制度改正の要点と企業への影響

- 今後急増する社会保険手続きへの、具体的な備え

- 法改正対応で想定される、システム更新のコストと工数

- パート・アルバイト従業員への適切なアナウンス方法

複雑化する「年収の壁」問題について、2025年からの最新動向から企業がとるべき実務対応まで解説していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。

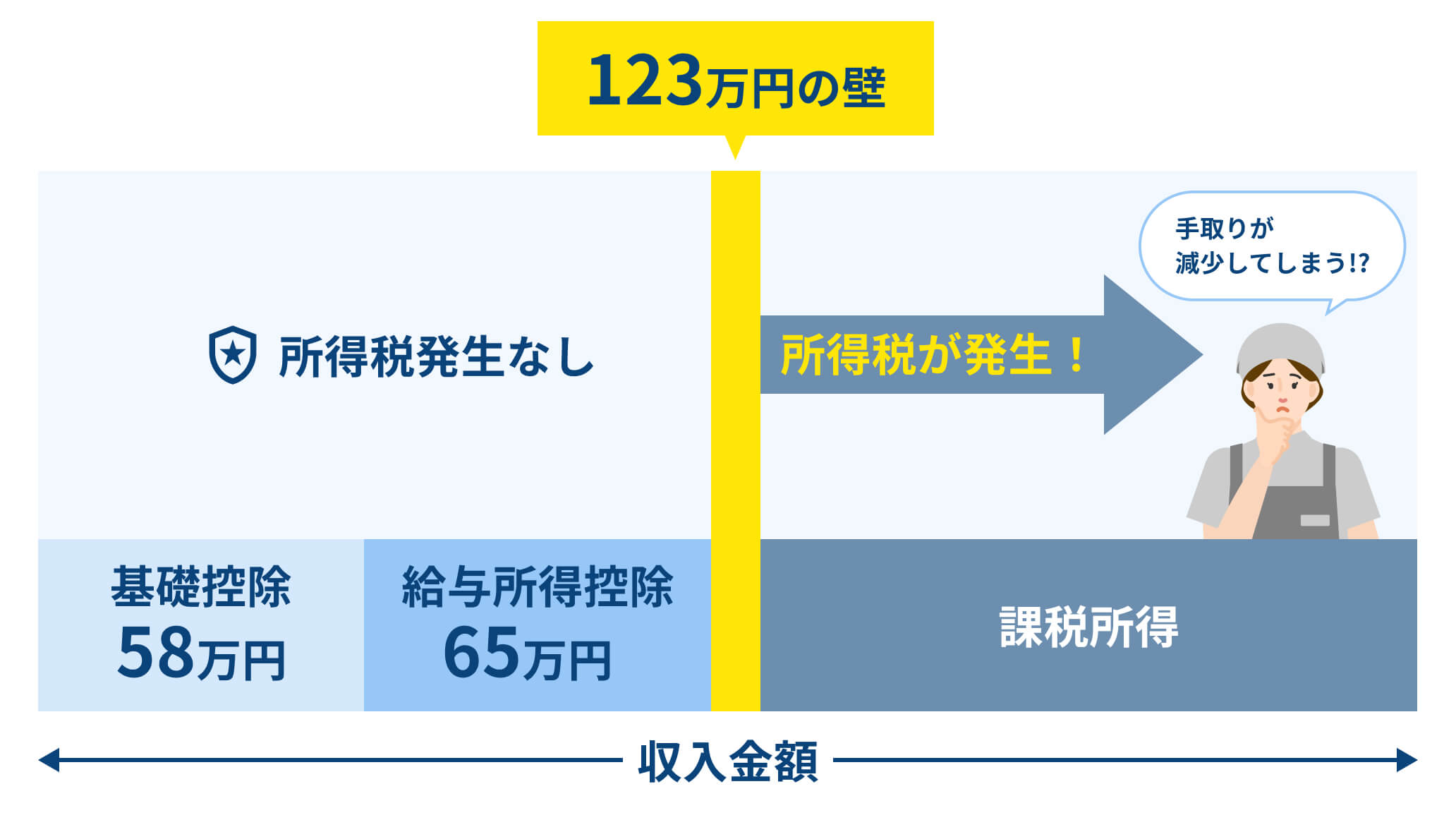

1. 103万円の壁を超えると所得税が発生する

年収が103万円を超えると、所得税が発生し、従業員の手取りが減少します。まずは所得税がかかる仕組みと103万円の壁の影響を確認しましょう。

1-1. 103万円の壁の仕組み

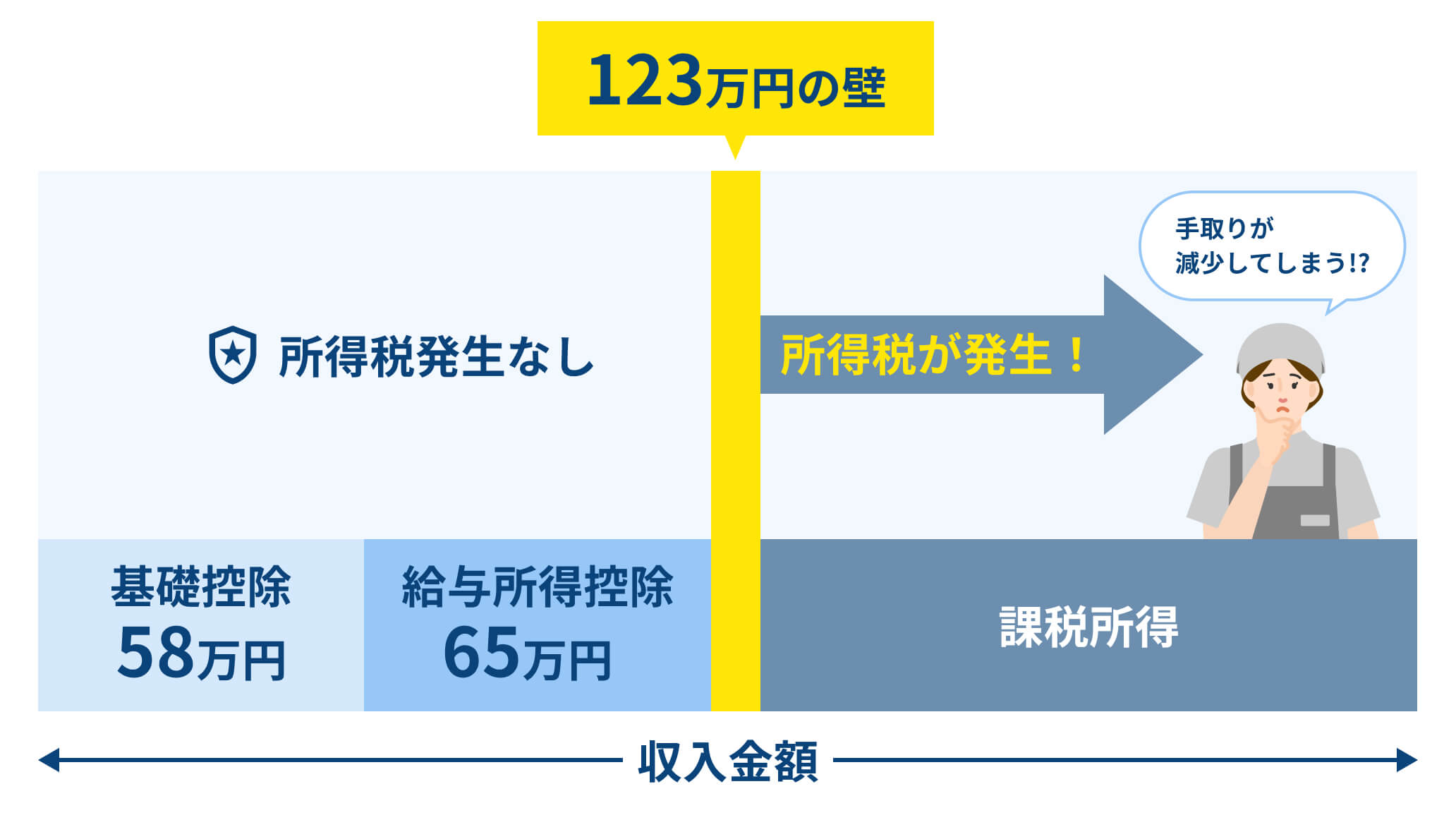

年収が103万円を超えると所得税がかかる仕組みを理解するには、基礎控除と給与所得控除を押さえる必要があります。

- 基礎控除

所得税額の計算をする前に、年収から一定額を差し引く仕組みを所得控除といいます。基礎控除は所得2,500万円以下の方全員に適用される所得控除で、2,400万円以下の方の控除額は一律48万円です。

- 給与所得控除

給与所得控除は、給与収入に対して差し引かれる金額を指します。年収162万5,000円までは、給与所得控除として55万円が年収から差し引かれます。

基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合計すると103万円になるため、年収103万円以下の場合の所得金額は0円です。

所得税額は所得金額に税率を掛けて算出するため、所得金額が0円であれば非課税となります。

1-2. 103万円の壁が与える影響

年収103万円を超えた場合の影響は2つあります。1つ目が従業員本人の手取りの減少です。103万円を超えた場合、基礎控除と給与所得控除だけでは所得金額が残るため、所得税が課税され、手取り収入が減少します。

2つ目の影響が、被扶養者が扶養から外れ、扶養する従業員の税負担が増加することです。

税法上の被扶養者がいる従業員は、被扶養者1人につき38〜63万円の控除を受けられます。被扶養者に該当する収入の要件は所得金額48万円、給与収入のみの場合で年収103万円です。このラインを超えると被扶養者が税法上の扶養から外れ、扶養する従業員は控除が受けられなくなるため、税金の額が増加します。

103万円の壁以外にも、さまざまな年収の壁が存在します。また、所得税の壁に加えて社会保険料に影響する年収の壁もあるため、それぞれに対する理解が不可欠です。他の年収の壁について知りたい方は以下の記事もあわせてご確認ください。

関連記事:年収の壁とは?税金や社会保険の負担が生じる103万、106万、130万、150万の壁を解説

2. 103万円の壁の引き上げや税制改正による変更点

令和7年税制改正により「年収103万円の壁」が引き上げられました。これにより、主にパートタイム従業員の手取り年収に影響があると見込まれます。

具体的にどのように改正されたのか内容を確認しましょう。

2-1. 所得税非課税の年収が103万円から160万円に引き上げ

最も大きな改正が、所得税非課税となる年収ラインの引き上げです。基礎控除や給与所得控除が表のとおりに引き上げられたことで、所得税の非課税ラインが103万円から160万円に引き上げられました。非課税ラインの引き上げにより、年収160万円までは所得税がかからず、手取り収入が増加します。

| 項目 | 改正前 | 改正後 |

| 基礎控除 | 一律48万円 | 95万円(給与収入200万3,999円以下の場合) |

| 給与所得控除(給与収入162万5,000円以下の場合) | 55万円 | 65万円 |

| 控除額合計 | 103万円 | 160万円 |

2-2. 配偶者控除103万円が123万円に引き上げ

配偶者控除とは、配偶者の年収が一定額以下のときに、配偶者を扶養する従業員が38万円の控除を受けられる制度です。従来までは、扶養の対象となる所得48万円(年収103万円)が基準でした。

基礎控除の引き上げにともない、扶養控除の所得要件も58万円に改正されています。さらに、給与控除が65万円に引き上げられたことと合わせて、扶養する配偶者の収入が123万円までであれば、配偶者を扶養する従業員は配偶者控除が受けられるようになりました。

なお、配偶者特別控除も引き上げられたため、満額である38万円が受けられる基準は150万円から160万円に引き上げられています。

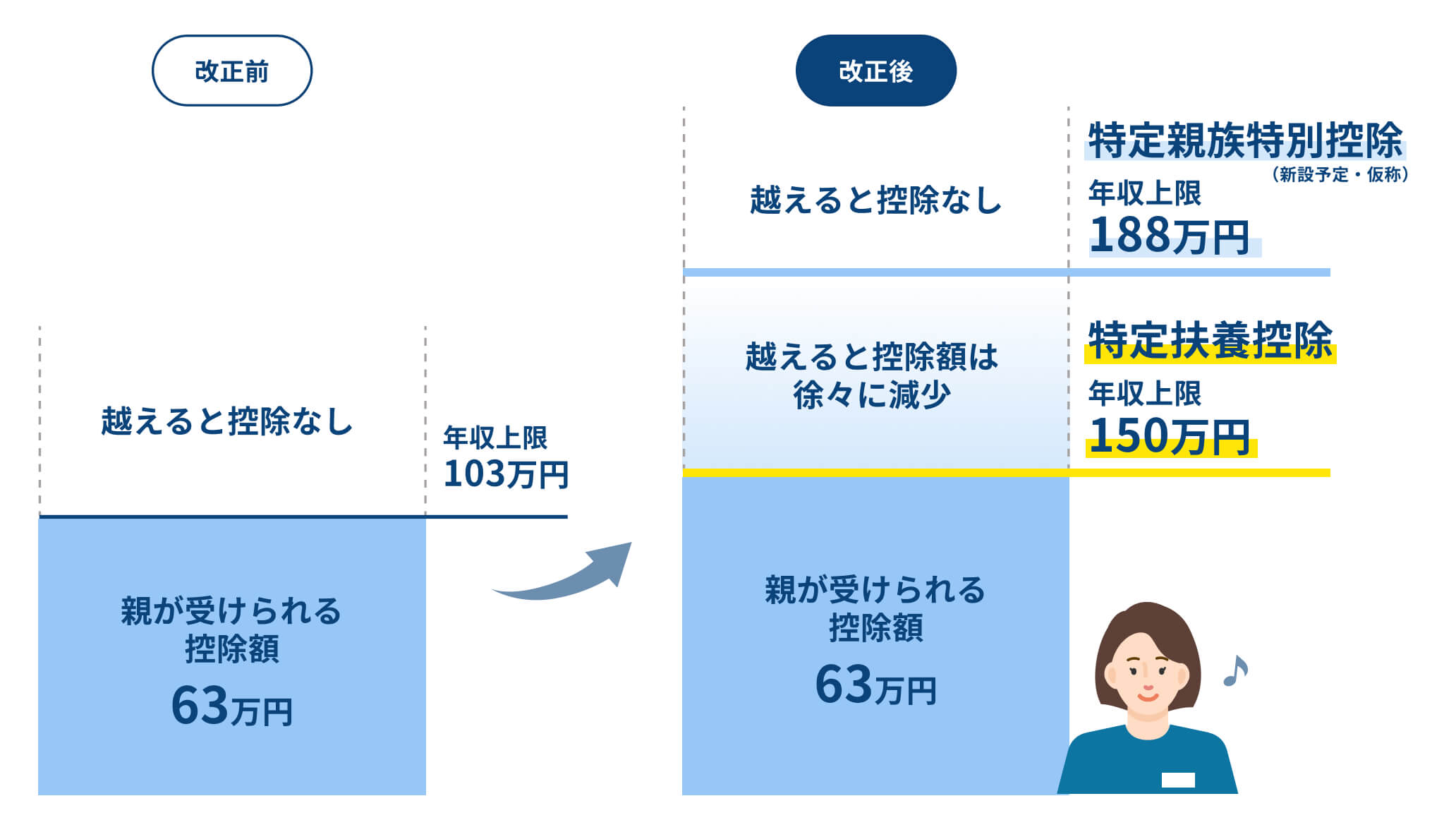

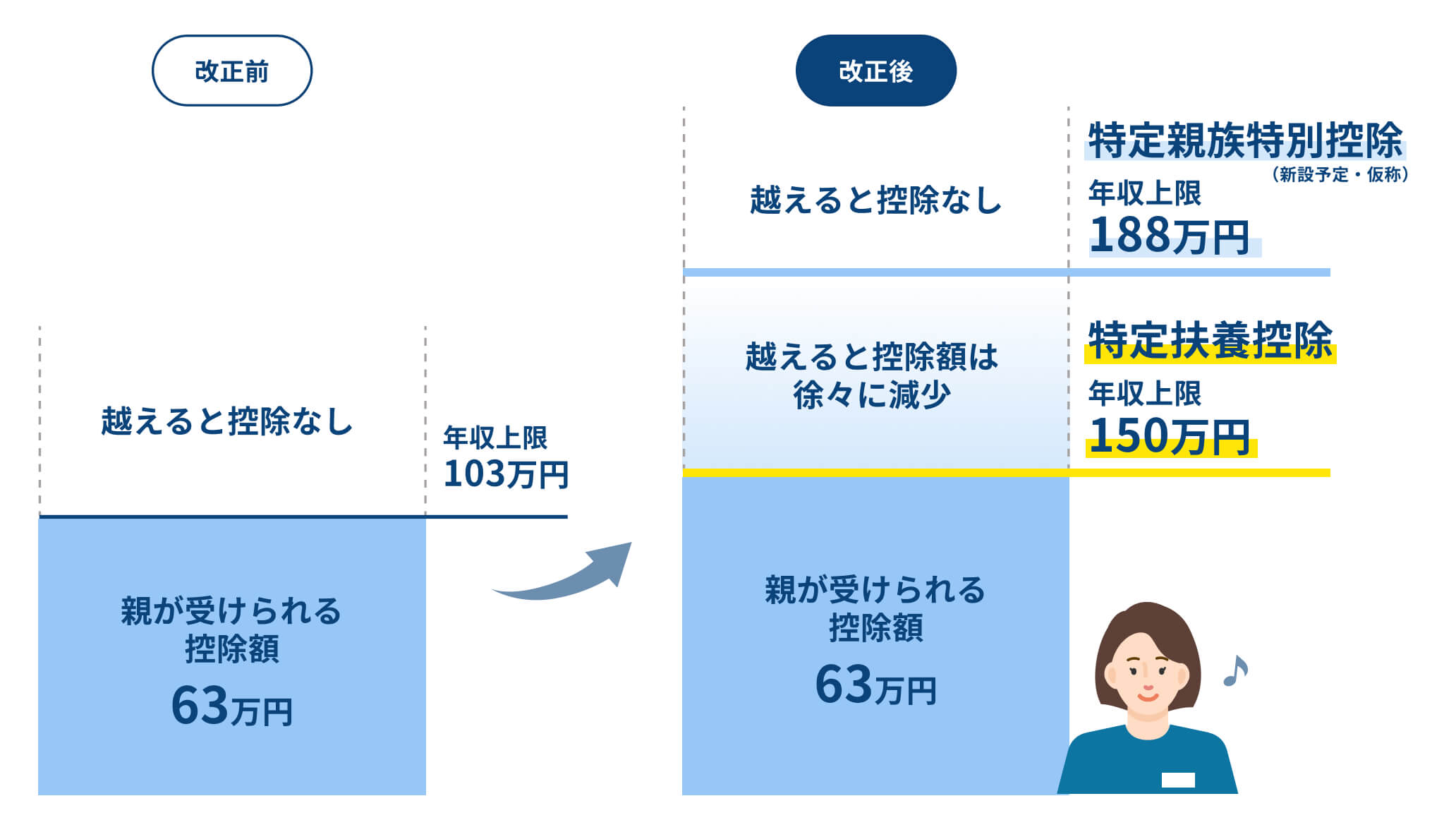

2-3. 特定親族特別控除の創設|19歳~22歳の収入103万円の壁対策

今回の改正で新たに創設されたのが特定親族特別控除です。特定親族とは19〜23歳未満で合計所得が58〜123万円以下である、生計同一の配偶者以外の親族(親や子どもなど)を指します。

改正前は、特定扶養親族の年収が103万円以下であれば63万円が控除されたものの、103万円を超えると、親族を扶養する従業員は控除が一切受けられませんでした。

特定親族特別控除の創設により、特定扶養親族の年収が150万円までの場合に従業員は63万円の控除を受けられ、さらに188万円までは一定額の控除を受けられるようになりました。親族を扶養する従業員に適用される控除額は、特定親族の年収により、以下のとおりです。

特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) 特定親族特別控除額 58 万円超 85 万円以下(123 万円超 150 万円以下) 63 万円 85 万円超 90 万円以下(150 万円超 155 万円以下) 61 万円 90 万円超 95 万円以下(155 万円超 160 万円以下) 51 万円 95 万円超 100 万円以下(160 万円超 165 万円以下) 41 万円 100 万円超 105 万円以下(165 万円超 170 万円以下) 31 万円 105 万円超 110 万円以下(170 万円超 175 万円以下) 21 万円 110 万円超 115 万円以下(175 万円超 180 万円以下) 11 万円 115 万円超 120 万円以下(180 万円超 185 万円以下) 6 万円 120 万円超 123 万円以下(185 万円超 188 万円以下) 3 万円

2-4. 扶養基準は103万円から123万円に引き上げ

基礎控除が48万円から58万円に、給与所得控除が55万円から65万円に引き上げられたことで、扶養の基準も変更されています。扶養控除とは、従業員に扶養している配偶者や子ども、その他の親族がいる場合に適用される控除です。扶養親族(配偶者や子どもなど)の収入が一定額以下の場合に、親族を扶養する従業員は扶養控除が受けられます。

基礎控除や給与所得控除の引き上げに伴い、扶養控除の対象となる扶養親族等の収入要件が、以下のとおり引き上げられました。この引き上げと変更の結果、扶養控除の年収の壁が103万円から123万円に変わります。

扶養親族等の区分 改正前(収入が給与だけの場合の収入金額) 改正後(収入が給与だけの場合の収入金額)

- ・扶養親族

- ・同一生計配偶者

- ・ひとり親の生計をーにする子

48 万円以下(103 万円以下) 58 万円以下(123 万円以下) 配偶者特別控除の対象となる配偶者 48 万円超 133 万円以下(103 万円超 201 万 5,999 円以下) 58 万円超 133 万円以下(123 万円超 201 万 5,999 円以下) 勤労学生 75 万円以下(130 万円以下) 85 万円以下(150 万円以下)

2-5. 新しい年収の壁の適用はいつから?

103万円の壁が引き上げられるのは、2025年12月1日からです。2025年の年末調整では、原則として新しい基準を適用したうえで計算をおこなう必要があります。

特定親族特別控除が創設されるなど、確認が必要な事項も増えたため、従業員が記載する申告書の様式も変更になります。年末調整を担当する人事担当者の方は、変更点を押さえて漏れなく対応しましょう。

参考:令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書|国税庁

関連記事:「年収の壁」撤廃はいつから?103万円・106万円それぞれの時期を解説

2-6. 年収別の減税額

103万円の壁が見直される影響を受けるのは、年収160万円以下の従業員だけではありません。年収160万円以上の方も、基礎控除や給与所得控除が引き上げられたため、税額が減少します。

自由民主党の試算によると、年収別の所得税の減税額は以下のとおりです。

| 年収 | 減税額 |

| 200万円 | 2.4万円 |

| 300万円 | 2.0万円 |

| 400万円 | 2.0万円 |

| 500万円 | 2.0万円 |

| 600万円 | 2.0万円 |

| 800万円 | 3.0万円 |

| 850万円〜2,545万円 | 2.0〜4.0万円 |

| 2,545万円超 | 0円 |

どの年収でもおよそ2〜4万円の減税、つまり、手取りが2〜4万円増えると見込まれています。

3. 年収の壁の引き上げによる影響

年収の壁の引き上げの影響は良いことばかりではありません。中小企業、従業員、人事担当者の区分に分けて、メリット・デメリットを確認しましょう。

3-1. 中小企業のメリット・デメリット

中小企業にとってのメリットとデメリットは、以下のとおりです。

【メリット】

- パートタイム従業員やアルバイトの勤務時間を調整しやすくなる

- 従業員がより長く働ける

- 人手不足が解消される

【デメリット】

- 給与システムの見直しや社内ルールの変更に事務コストがかかる

- 例月の給与計算に改正内容を反映させる必要がある

- 特定親族特別控除の適用のために従業員の扶養親族の年収確認が必要になる

中小企業にとって年収の壁の引き上げは、メリットとデメリットが混在しており、対応方針や方法が重要な課題となります。適切な戦略を講じることが、今後の人材確保やコスト管理に必要不可欠でしょう。

3-2. 従業員のメリット・デメリット(手取りへの影響)

103万円の壁が引き上げられることによる従業員のメリットは以下のとおりです。。

- 手取り年収が増加する

- 扶養の対象となる家族が増える可能性がある

- 世帯全体の収入増加が見込める

ただし、デメリットもあります。今回の改正では引き上げられる額が小さく、手取り年収は結果的に2,3万円しか増加しないと見込まれています。手取りが増加するとはいえ、家計に与える影響は小さいと感じる方も多いかもしれません。

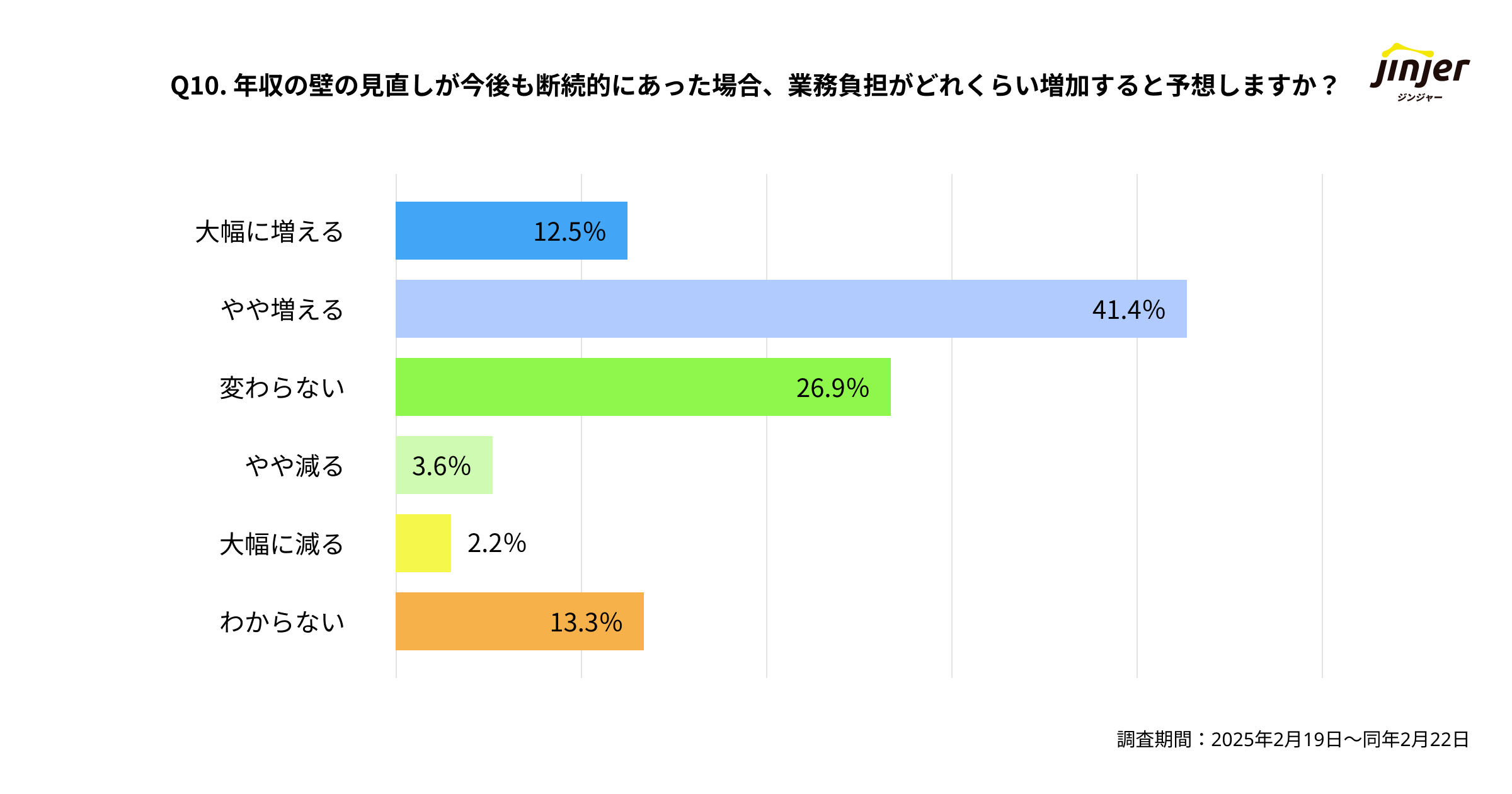

3-3. 人事担当者のメリット・デメリット

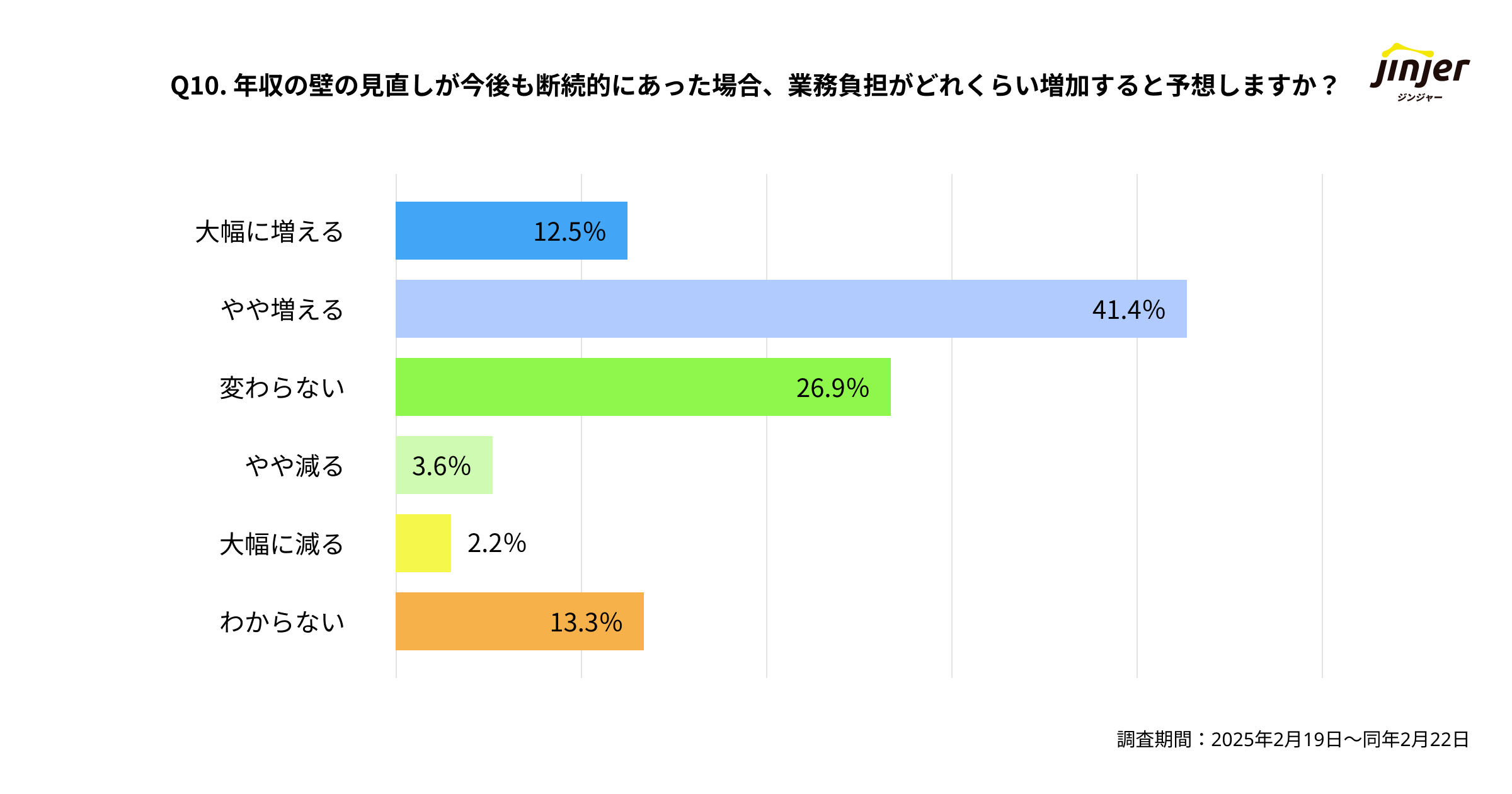

103万円の壁が見直されることで、給与計算を担当する人事担当者の負担は増加するでしょう。2025年2月にjinjerが実施したアンケート調査では、年収の壁の見直しが今後も予定されている場合、業務負担が「大幅に増える」「やや増える」と考える担当者は合わせて約54%と半数を超えました。

出典:【「106万円の壁」見直しに伴う業務負荷に関する実態調査】|jinjer株式会社のプレスリリース

最も負担が増えると考えられる業務は「従業員からの問い合わせ対応(39.4%)」、次いで「給与計算ミスがないかの確認(36.4%)」、「パッケージソフトや自社システムの法改正対応(30%)」との調査結果も出ています。

一方でメリットとしては、改正の対応が手続きの流れを見直す機会となる可能性があります。改正に伴う対応を通して、従業員からの疑問や不安に、正確かつスピーディに回答できる体制が構築され、業務効率化が進む可能性があるでしょう。

改正による収入基準を適切に計算するには、クラウドサービスの活用が有効です。手作業で変更する場合に比べて、担当者の負担を大きく減らせるでしょう。

4. 社会保険の壁も再確認しよう

税制改正により所得税に関する年収の壁は見直されましたが、年収の壁には社会保険に関するものもあります。今回の改正の対象にはなっていませんが、混乱しないように内容を押さえておきましょう。

4-1. 106万円・130万円の壁

106万円の壁は従業員本人に社会保険(健康保険や厚生年金保険)の加入義務が発生する年収のライン、130万円の壁は従業員の家族が被扶養者から外れる年収のラインです。

<106万円の壁>

従業員数が51人以上の企業に勤めている場合、以下の要件を満たした従業員には社会保険への加入義務が発生します。社会保険の被保険者になれば毎月の給与から社会保険料が徴収されるため、その分手取りが減少します。

- 給与が月額8.8万円以上(年収106万円以上)

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 学生でない

<130万円の壁>

130万円の壁は、従業員の家族に関する年収のラインです。家族の年収が130万円を超えると、社会保険の被扶養者要件を満たせなくなります。

社会保険では被扶養者の場合、健康保険・厚生年金保険ともに保険料がかかりません。扶養から外れた家族は、自身が勤めている企業の健康保険や厚生年金保険、自営業や無職の場合は国民健康保険や国民年金に加入することとなるため、社会保険料が発生します。

言葉は同じ扶養ですが、税金と社会保険では年収の基準が異なるため、混同しないように注意しましょう。

4-2. 社会保険における年収の壁への対応(年収の壁・支援強化パッケージ)

年収の壁・支援強化パッケージは、社会保険に関する年収の壁の影響を減らすための施策です。106万円の壁、130万円の壁に対して、それぞれ取り組みが用意されています。

<106万円の壁への対応>

従業員の年収が106万円を超えると、社会保険料が発生するため手取りが減少します。この手取り減少を補うために、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が新設されました。

社会保険適用促進手当の支給など、手取りの減少を補うための取り組みをおこなった企業に対して、従業員1人あたり最大50万円が支給されます。これにより、従業員・企業ともに社会保険料の費用負担を軽減できるでしょう。

<130万円の壁への対応>

130万円の壁は、社会保険における被扶養者の対象から外れる年収のラインです。

収入の増加が残業などによる一時的なものの場合、年収が130万円を超えても被扶養者として認定可能な仕組みが創設されました。この制度を活用すれば、残業のしすぎで被扶養者から外れることを心配しなくて済むため、従業員が労働量を調整する必要がなくなります。

5. さまざまな「年収の壁」の今後

103万円の壁以外にもさまざまな年収の壁が存在します。その他の年収の壁の取り扱いはどうなっているのか、それぞれ解説します。

5-1. 106万円の壁は撤廃される

年収106万円の壁は、従業員数51名以上の事業所における社会保険の加入要件です。給与の月額が8.8万円、つまり年間にして106万円を超えた従業員は、一定の要件を満たせば健康保険や厚生年金に加入する必要があります。

2025年6月13日に成立した年金制度改正法により、106万円の壁は撤廃されることが決定しました。

106万円の壁の撤廃後は、週の所定労働時間が20時間以上など、その他の要件を満たせば賃金の額にかかわらず社会保険に加入する必要があります。

5-2. 130万円の壁は継続される

年収130万円の壁は、被扶養者が社会保険の扶養の範囲から外れる収入の基準です。この金額を超えると、健康保険や厚生年金の被扶養者資格が失われ、社会保険料を負担する必要が生じます。

130万円の壁は現状、見直しの対象とはされていません。社会保険の被扶養者に該当するかどうかは手取り年収に大きく影響するため、今後も130万円を超えないよう意識した働き方をする人は多いでしょう。

5-3. 150万円の壁は160万円に引き上げられる

年収150万円の壁は、配偶者特別控除に関する年収の壁です。配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の額が段階的に減少し、結果的に税負担が増加します。

150万円の壁は160万円に引き上げられます。配偶者の年収が160万円を超えるまで、従業員は配偶者特別控除の最大控除額である38万円の控除を受けられるようになりました。

5-4. 201万円の壁は継続される

年収201万円の壁は、配偶者特別控除が適用されなくなる年収です。配偶者の年収が201万円を超えると、配偶者を扶養する従業員は配偶者特別控除を受けられず、その分課税所得が増加します。

配偶者特別控除について改正されたのは、満額で38万円の控除が受けられる年収のラインです。201万円の壁は引き続き維持され、配偶者の年収が201万円を超えた場合、配偶者を扶養する従業員が配偶者特別控除を受けられなくなる点は変わらないため注意しましょう。

関連記事:年収201万の壁をわかりやすく!配偶者特別控除とは?配偶者控除との違いも解説

6. 103万円の壁と変更点を理解して従業員に周知しよう

2025年の税制改正により、103万円の壁には大きな変更があります。この変更は、約30年変わらなかった年収の壁が見直されることを意味し、多くの働く人々に影響を及ぼすでしょう。

103万円の壁は、1995年(平成7年)に設定されて以来、税制や社会情勢の変化に伴って見直しが求められていました。この引き上げは、パートタイムで働く女性や学生など、年収が103万円を超えずに働いていた層にとって、大きなメリットが期待されます。103万年の壁が引き上げられることで、所得税が発生するラインが高くなり、手取り収入を増やすことが可能です。

ただし、103万円の引き上げにはデメリットもあり、企業は改正内容に適切に対応できる体制を整える必要があります。

103万円の壁の引き上げが、働き方やライフスタイルにどのような影響をもたらすのか、今後の動向に注目しましょう。

2025年から本格化する「年収の壁」の見直し。従業員への説明や社会保険手続きの増加など、労務担当者の業務負担は増すばかりです。

さらに働き控えの原因となっていた「年収の壁」の見直しは、パート・アルバイト従業員の労働時間増加を後押しし、人手不足の緩和につながる可能性があります。この機会を活かすための準備はできていますか?

▼この資料でわかること

- 結局どう変わる? 複雑な制度改正の要点と企業への影響

- 今後急増する社会保険手続きへの、具体的な備え

- 法改正対応で想定される、システム更新のコストと工数

- パート・アルバイト従業員への適切なアナウンス方法

複雑化する「年収の壁」問題について、2025年からの最新動向から企業がとるべき実務対応まで解説していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

給与計算の関連記事

-

雇用保険の休職手当とは?受給条件や申請方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2025.06.18更新日:2025.08.28

-

パート従業員にも休職手当を支給できる?支給条件や注意点を解説

人事・労務管理公開日:2025.06.17更新日:2025.08.28

-

休職手当はいくら支払う?金額や支給条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2025.06.16更新日:2025.08.28