130万円の壁とは?130万の計算に含めるもの・新たな壁や制度も解説

更新日: 2025.9.29 公開日: 2025.2.10 jinjer Blog 編集部

「130万円の壁って何?」

「従業員が年収を130万円に抑えたいのはなぜ?」

上記の疑問をお持ちではありませんか。130万円の壁とは社会保険の扶養から外れる境界線のことです。雇用者が130万円の壁を把握していないと、従業員の希望する働き方にきちんと応えられません。

本記事では、130万円の壁の内容やほかの年収の壁との違いなどを解説します。130万円の壁を越えても扶養に入るにはどうしたらいいか、130万円の壁を超えた際はどうしたらいいかなども解説するので、具体的な手続きの参考にしてください。

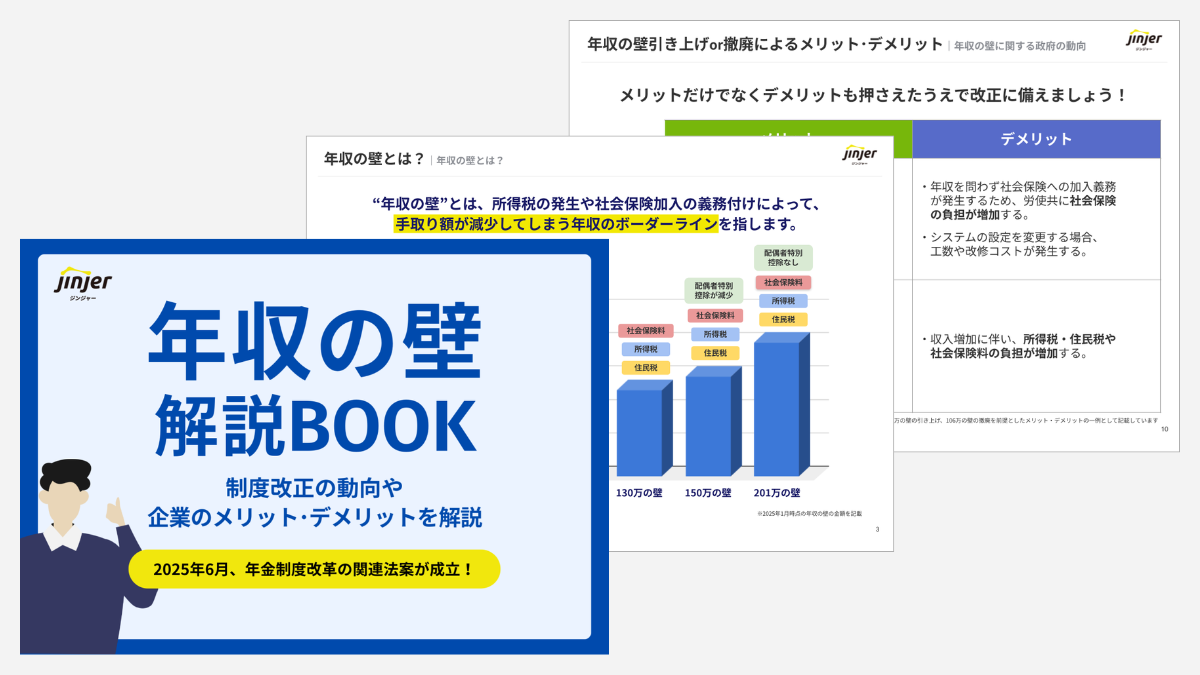

2025年から本格化する「年収の壁」の見直し。従業員への説明や社会保険手続きの増加など、労務担当者の業務負担は増すばかりです。

さらに働き控えの原因となっていた「年収の壁」の見直しは、パート・アルバイト従業員の労働時間増加を後押しし、人手不足の緩和につながる可能性があります。この機会を活かすための準備はできていますか?

▼この資料でわかること

- 結局どう変わる? 複雑な制度改正の要点と企業への影響

- 今後急増する社会保険手続きへの、具体的な備え

- 法改正対応で想定される、システム更新のコストと工数

- パート・アルバイト従業員への適切なアナウンス方法

複雑化する「年収の壁」問題について、2025年からの最新動向から企業がとるべき実務対応まで解説していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。

1. 130万円の壁とは

130万円の壁とは、家族の社会保険の扶養から外れ、健康保険や年金などの社会保険を自分で支払わなければいけない年収の境界線のことです。

例えば夫が会社員、妻がパートで働いている場合、妻のパートでの年収が130万円未満なら夫の社会保険の扶養に入れます。したがって妻の給料からは健康保険料や年金が引かれません。

しかし、130万円の壁を超えると、妻の給料からも社会保険料が引かれるようになり、その分手取りが少なくなります。このため、アルバイトやパートをする際に、年収が130万円以上にならないようシフトを調整する人がいるのです。

1-1. 130万円の計算方法

130万円を超えたかどうかは、手取り額ではなく税金・保険料控除前の年収で判定します。間違いやすい部分でもあるため注意しましょう。

また、130万円の算定対象となる年収には基本給のほか、通勤手当や残業手当、家族手当などの各手当、賞与もすべて含めて計算します。定期券など現物支給であっても、収入に含めて計算しなくてはいけません。給与以外で事業所得や不動産所得、年金収入などもあれば、それらもすべて含めて計算します。

130万円を12か月で割ると、10万8,333円が年収の壁を越えない月収の目安です。社会保険の扶養内で働くには、月収をこの金額内に収める必要があります。

1-2. 130万円が一時的に増収する場合

人手不足の時期に残業したことで、一時的に年収が上がるケースも少なくありません。このようなケースで130万円の壁を一時的に越えてしまっても、社会保険料の支払いを発生させない方法があります。それが、「年収の壁・支援強化パッケージ」です。

制度の詳しい概要については後述しますが、所定の手続きを踏むことで、130万円の壁を一時的に超えてしまっても、扶養内で引き続き働くことができます。

2. 130万円の壁と103万円・106万円・150万円の壁との違い

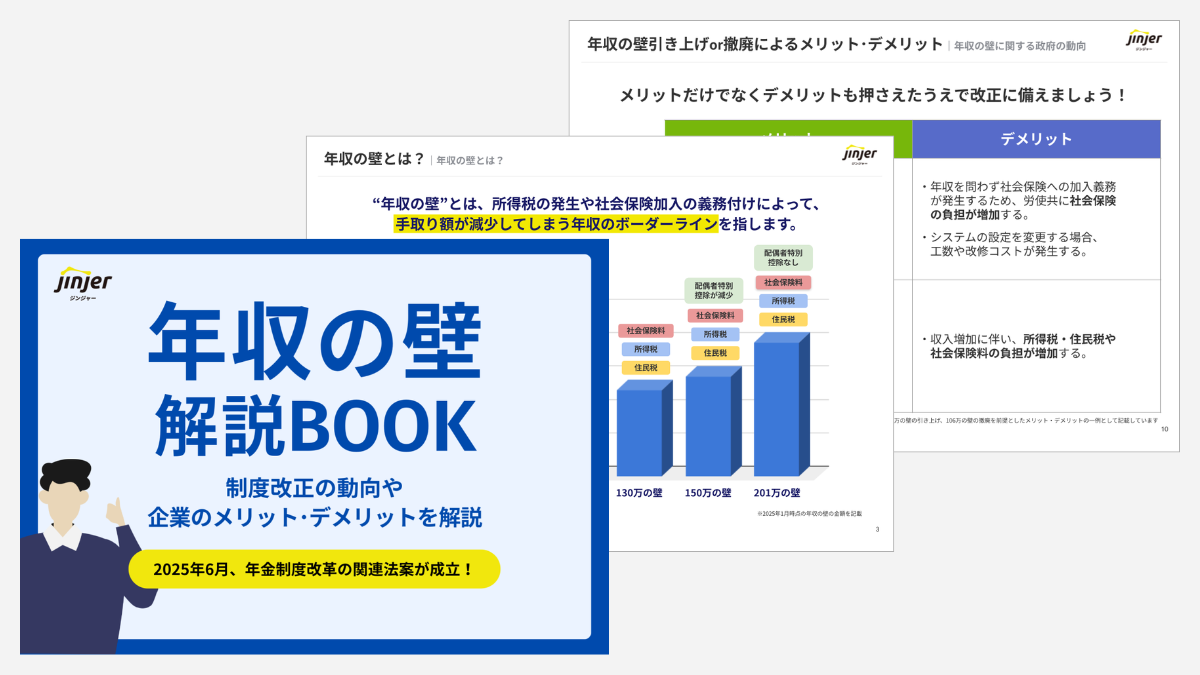

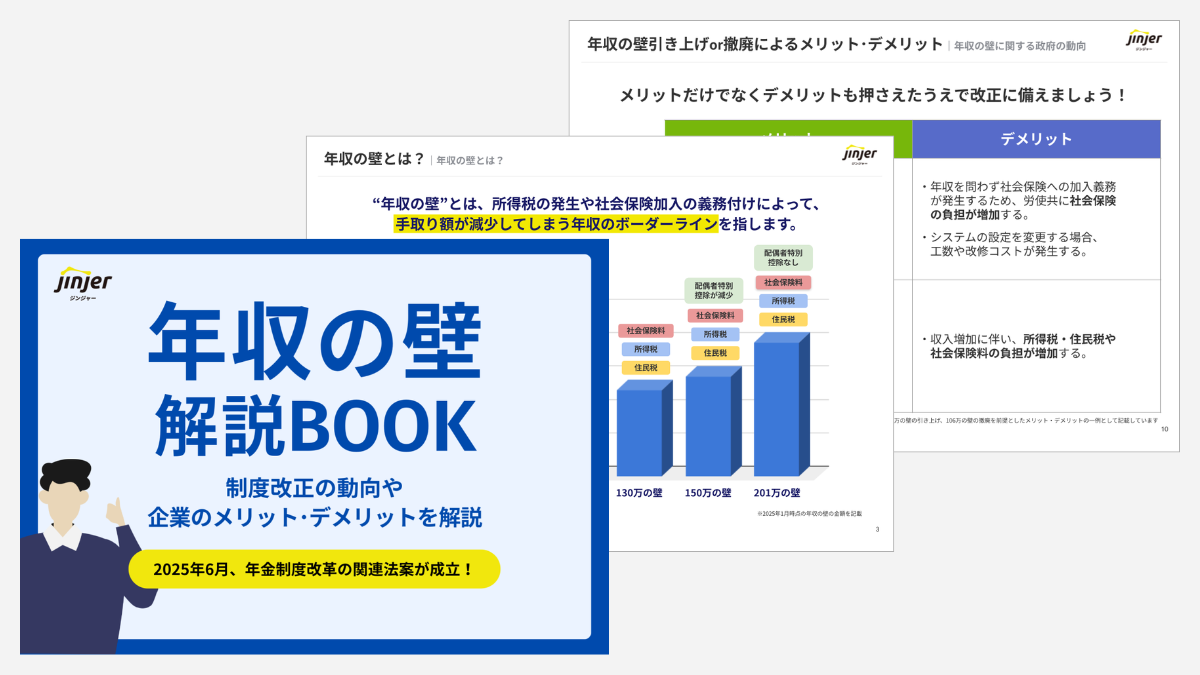

130万円の壁とほかの年収の壁との違いは、以下の表の通りです。

| 年収の壁 | 課される税金や外れる控除 | |

| 税金の壁 | 103万円の壁 | 所得税が課される |

| 社会保険料の壁 | 106万円の壁 | 勤務先により社会保険の加入義務が発生 |

| 130万円の壁 | 社会保険の支払いが発生 | |

| 税金の壁 | 150万円の壁 | 配偶者特別控除を満額受けられなくなる |

| 201万円の壁 | 配偶者特別控除から外れる | |

103万円の壁とは、所得税が課される境界線です。年収が103万円を超えると、超えた分に対して所得税が発生します。

106万円の壁とは、勤務先の規模などによって健康保険や厚生年金保険など社会保険の加入義務が発生する境界線です。ただし、社会保険の加入には細かい条件があるため、年収が106万円を超えたからといって全員に社会保険の加入義務が発生するわけではありません。

150万円の壁とは、配偶者特別控除を満額受けられなくなる境界線です。年収150万円以下なら最大38万円の配偶者特別控除が受けられますが、150万円を超えると控除額が少なくなります。

201万円の壁とは、配偶者特別控除の対象外となる境界線です。配偶者特別控除の適用が受けられないため、世帯の所得税や住民税が上がります。

3. 130万円の壁を超えるメリット

130万円の壁は、社会保険料の負担にばかり目が行きがちです。しかし、壁を超えるメリットもいくつか存在します。ここでは、企業側と従業員側、それぞれの立場から130万円の壁を越えるメリットについて解説します。

3-1. 企業側のメリット

130万円の壁を超える企業側のメリットに、シフト調整や人手不足にかかる時間コストを削減できる点が挙げられます。

130万円に抑えたいパートやアルバイトがいる場合、それぞれの年収を考慮しながらシフトを作成しなければいけません。年収から逆算して労働時間を決め、各自の予定に合わせながらシフトを作成するのは大変です。

また、年収を抑えるためにシフトを調整した結果、人手不足になった日にどのように対応すべきかも考えなければいけません。

130万円の壁を超えるとシフト調整などに悩む時間を削減できるため、効率的に作業できるようになります。

3-2. 従業員側のメリット

130万円の壁を越えると自分で社会保険に加入しなければなりませんが、将来受け取れる年金額の増加が期待できます。扶養に入る場合は、国民年金保険の第3号被保険者となるため、将来受け取れるのは国民年金のみです。しかし、勤務先の厚生年金に加入すれば、国民年金に上乗せした額を受け取れるようになります。

また、自ら社会保険に加入することで、傷病手当金や出産手当金が受け取れるようになるのもメリットです。ケガや病気または出産の際も、休業期間に応じて手当の支給を受けれるようになります。

4. 130万円の壁を超えるデメリット

次に、130万円の壁を越えるデメリットについて、企業側と従業員側の立場からそれぞれ詳しく解説します。

4-1. 企業側のデメリット

130万円の壁を超える企業側のデメリットに、社会保険の負担があります。従業員の年収が130万円を超えた場合、社会保険に加入しなければいけません。

厚生年金保険や健康保険に加入した場合、保険料の半分を雇用先が負担する必要があります。130万円の壁を超えると企業側にも経済的な負担が増える点を把握しておきましょう。

4-2. 従業員側のデメリット

従業員側のデメリットも同じく、社会保険料の負担が増えることです。場合によっては、130万円を超えることで、130万円内で働いていた時より手取りが減る可能性もあります。超える前の手取りを維持したいのであれば、どこまで収入を上げれば良いのかシミュレーションが必要でしょう。

5. 年収の壁・支援強化パッケージとは

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、2023年10月から始まった年収の壁に対する支援策です。130万円の壁の場合、一時的に収入が増加した場合に事業主が証明することで、引き続き被扶養者としての認定が受けられる支援策が用意されています。

特に繁忙期など、従業員が130万円の壁を超えないよう働く時間を調整することで、人手不足に陥るケースが少なくありません。しかし、この施策を活用することで、一時的に130万円の壁を越えても社会保険料の支払いを発生させずに、従業員に働いてもらうことができます。

なお、「年収の壁・支援強化パッケージ」は一時的な措置であり、持続的に利用できる制度ではない点に注意が必要です。「年収の壁・支援強化パッケージ」が無効になっても従業員の希望する働き方を実現できるよう検討していきましょう。

5-1. 連続2回までが上限

「年収の壁・支援強化パッケージ」を利用するには、まず一時的な収入の増加であることを証明する書類の作成が必要です。事業主が作成してその証明書を従業員に渡し、従業員は家族が加入している健康保険組合などに提出します。

一時的な収入増に対する措置であることから、同一の者について認定を受けられるのは連続して2回までです。何度も認定を受けることはできないため、注意しましょう。

5-2. 個人事業主も適用になる?

雇用主の証明が必要になることから、個人事業主やフリーランスはこの制度を利用することはできません。ただし、事業収入以外にも、副業などで給与収入も得ている場合は、給与収入が増えたことで130万円の壁を超えた際に、被扶養者認定を受けることができます。

5-3. 60歳以上の場合は?

60歳以上や障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合、社会保険料の支払いが生じる年収の壁は130万円ではなく180万円です。年収が一時的に180万円を越えそうな場合は、同様に「年収の壁・支援強化パッケージ」を利用することができます。手続きの方法についても、130万円の壁と同様です。

5-4. 123万の壁も確認が必要に

年収の壁に関しては、新たな動きも見られます。その一つが、令和7年税制改正大綱で示された「103万円の壁」の見直しです。これまで所得税が非課税となる年収の上限は103万円とされてきましたが、123万円へと引き上げられる方針が示されました。

この見直しにより、従業員はより柔軟な働き方を選びやすくなり、就労を後押しする流れが進むことが期待されます。

関連記事:年収103万円の壁が123万円へ引き上げ!どうなるのか影響を解説

6. 130万円の壁を越えないために配慮すべきこと

従業員が130万円の壁を超えないために配慮すべきことは、以下の2つです。

- 出勤日数・出勤時間を調整する

- 必要に応じて従業員を増やす

6-1. 出勤日数・出勤時間を調整する

年収が130万円を超えないように出勤日数や出勤時間に配慮しましょう。

年収を130万円に抑えるには、毎月の収入を108,333円以下にしなければいけません。とくに残業や臨時での出勤があった際は年収にどう影響するか把握しましょう。

突発的な残業が発生した場合などは従業員だけで月収を正しく把握するのは難しいため、雇用者側もきちんと把握することが大切です。

6-2. 必要に応じて従業員を増やす

130万円の壁を超えないための配慮として、必要に応じて従業員を増やすことも考えましょう。

130万円以下に年収を抑えたい従業員を無理に出勤させるのは酷です。共働き世帯が多い現代で、働き方の多様化に向き合うことは企業の義務といえます。

すでにいる人材だけに頼るのではなく、代わりに新しく人材を雇うことを検討しましょう。

7. 130万円の壁を超えた際の手続き

従業員が130万円の壁を超えた際は、以下の手続きが必要です。

- 社会保険加入手続き

- 雇用契約の見直し

7-1. 社会保険加入手続き

従業員が130万円の壁を超えた際は、社会保険の加入手続きが必要です。「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を健康保険組合、または年金事務所に提出してください。

また、従業員自身には扶養から外れる手続きをしてもらう必要があります。家族が加入している保険組合で扶養から外す手続きをしてもらうよう通達しましょう。

なお、社会保険や厚生年金ではなく国民健康保険・国民年金に加入する場合は会社側の手続きはとくにありません。ただし、従業員自身で保険手続きが必要なことを説明するとよいでしょう。

7-2. 雇用契約の見直し

従業員が130万円の壁を超えたら、雇用契約を一度見直しましょう。

130万円の壁を超えると手取りが少なくなるため、収入を増やすために従業員が労働時間や日数の増加を希望する可能性があります。

130万円の壁を超えたあとにどのような働き方をしたいか従業員に確認し、必要に応じて雇用契約書を新しく作成しましょう。

8. 130万円の壁を理解して従業員の働き方を尊重しよう

130万円の壁とは、扶養から外れ、自分の給料からの社会保険の支払い義務が発生する境界線です。従業員によっては扶養から外れないよう130万円を超えないように働きたい場合があるため、130万円の壁の内容と重要性を理解しておきましょう。

もし130万円の壁を超えた場合、「年収の壁・支援強化パッケージ」を利用すれば扶養に入ったままでいられます。扶養から抜ける場合は、社会保険加入手続きと雇用契約の見直しをおこないましょう。

2025年から本格化する「年収の壁」の見直し。従業員への説明や社会保険手続きの増加など、労務担当者の業務負担は増すばかりです。

さらに働き控えの原因となっていた「年収の壁」の見直しは、パート・アルバイト従業員の労働時間増加を後押しし、人手不足の緩和につながる可能性があります。この機会を活かすための準備はできていますか?

▼この資料でわかること

- 結局どう変わる? 複雑な制度改正の要点と企業への影響

- 今後急増する社会保険手続きへの、具体的な備え

- 法改正対応で想定される、システム更新のコストと工数

- パート・アルバイト従業員への適切なアナウンス方法

複雑化する「年収の壁」問題について、2025年からの最新動向から企業がとるべき実務対応まで解説していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

給与計算の関連記事

-

雇用保険の休職手当とは?受給条件や申請方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2025.06.18更新日:2025.08.28

-

パート従業員にも休職手当を支給できる?支給条件や注意点を解説

人事・労務管理公開日:2025.06.17更新日:2025.08.28

-

休職手当はいくら支払う?金額や支給条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2025.06.16更新日:2025.08.28