勤怠管理は法律上の義務!勤怠に関する労働基準法と2024年最新の法改正を徹底解説

2019年より、働き方改革の一環として労働基準法が改正されています。働く人に関わる法改正により、企業でおこなう勤怠管理にも少なからず影響が出ています。

労働基準法の変更点とあわせて、さらに複雑化しかねない勤怠管理をスムーズにするための方法を紹介します。

関連記事:勤怠管理とは?目的や方法、管理すべき項目・対象者など網羅的に解説!

働き方改革が始まり、法改正によって労働時間の客観的な管理や年次有給休暇の管理など、勤怠管理により正確さが求められることとなりました。

しかし、働き方改革とひとことで言っても「何から進めていけばいいのかわからない…」「そもそも、法改正にきちんと対応できているか心配…」とお悩みの人事担当者様も多いのではないでしょうか。

そのような方に向け、働き方改革の内容とその対応方法をまとめた資料を無料で配布しておりますので、自社の勤怠管理が違法になっていないか確認したい方は、以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。

目次

- 1. 勤怠管理の法律・義務をおさらい

- 2. 2019年4月に改正労働基準法が施行

- 3. 【2019年改正】時間外労働(残業時間)の上限規制

- 4. 【2019年改正】労働時間の客観的把握方法の確立

- 5. 【2019年改正】年次有給休暇の年5日取得義務化

- 6. 2023年4月に月60時間超えの時間外労働(残業)への割増賃金率引き上げ

- 7. 2024年4月の法改正と企業に求められる対応

- 8. 勤怠管理・法律に関してよくある質問

- 9. アルバイト・パートの勤怠管理における法律の注意点

- 10. 派遣社員の勤怠管理における注意点と関連する法律

- 11. 勤怠管理システムを活用しよう

- 12. 企業には勤怠管理を正しく行う責任があるため速やかに法対応を!

1. 勤怠管理の法律・義務をおさらい

事業主による従業員における勤怠管理(労働時間の把握)は、法律により義務付けられています。

勤怠管理に関する法律に関しては「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が平成29年1月20日に策定されたのちに、2019年4月に労働安全衛生法で定められてガイドラインから法律化されました。

1-1. 抑えておくべき法対応のポイント

労働安全衛生法では管理監督者や裁量労働制の従業員を含む全て従業員(高度プロフェッショナル制度の従業員は除く)の労働時間を把握することを定めており、具体的には以下の管理をする必要があります。

- 労働者の始業・終業時刻を自ら確認し、適正に記録すること。

- タイムカードやICカード、パソコンの使用時間など客観的な記録を基に確認し、適正に記録すること。

なお、やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合は、以下の点を講じる必要があります。

- 労働者や労働時間を管理する者に対して自己申告制の適正な運用について、十分に説明すること。

- 自己申告と記録上の在社時間に著しい乖離がある場合には実態調査を行い、労働時間の補正をすること。

- 労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等、適正な自己申告を阻害する措置を設けないこと。

また、使用者は賃金台帳に労働者ごとの労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数などを正確に記入しなければなりません。

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に関しては、厚生労働省の公式サイトから詳細をご確認いただけます。

参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省

関連記事:タイムカードのない会社は違法?正しい勤怠管理について解説

2. 2019年4月に改正労働基準法が施行

「働き方改革」とは、現在出生率と人口が減少傾向にある中、労働人口も減少が見込まれることから、労働環境を見直して労働人口を増やし、人口や出生率の向上を図るための政策です。

これに伴い、「働き方改革関連法」の一環で、2019年4月に改正労働基準法が施行されました。改正労働基準法は企業規模により改正時期が異なるものもあります。以下が、「改正内容の一覧」と「施行時期」をあらわした表となります。

この中で、特に勤怠面での影響が大きいのは、以下の3つの項目です。

- 残業時間の上限規制

- 年次有給休暇の取得義務

- 割増賃金の引き上げ

今回はこの3つの改正内容に加えて、「労働時間の客観的把握方法の確立」の4つの項目について解説していきます。

3. 【2019年改正】時間外労働(残業時間)の上限規制

大企業は2019年から、中小企業は2020年から残業時間の上限規制が強化されます。残業時間を法律で規制することは、70年前(1947年)に制定された「労働基準法」以来の大改革といわれています。

3-1. 改正内容

では、改正前と改正後で何が変わったのでしょうか。

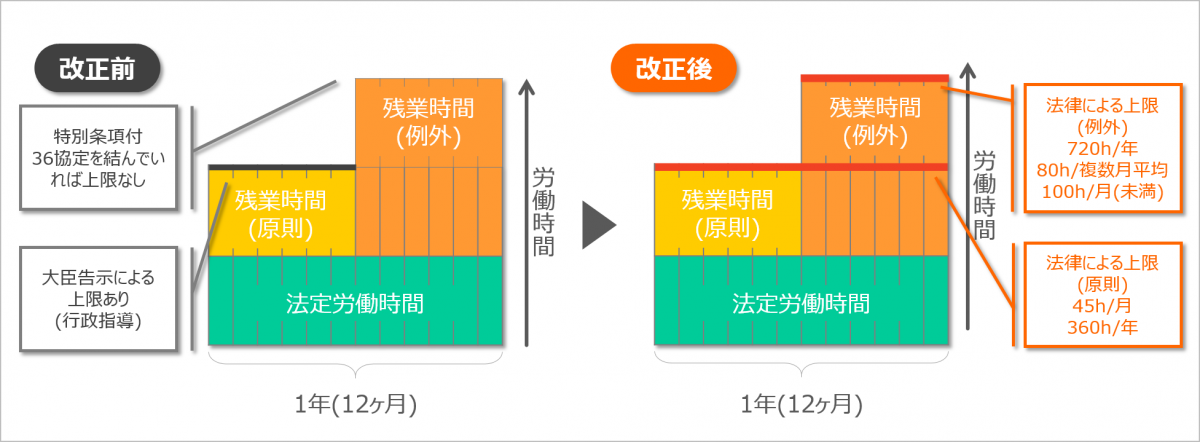

改正前

改正前は、法律上では残業時間の上限がなく、一定の残業時間を超過した企業に行政指導のみをおこなっていました。

1日8時間の法定労働時間と週40時間の時間外労働については、法改正前は労働組合や従業員と締結する「36協定」を労働基準監督署に届け出れば、規定の時間を超えての労働が可能でした。

改正後

週40時間の時間外労働については、改正前と変更はありません。しかし、改正労働基準法では36協定を締結していても上限が適用されます。具体的には以下の通りとなります。

- 原則として、残業時間は月45時間・年360時間以内に収めること

- 例外として、上記の制限を越える残業時間は年6回(年6ヵ月)に収めること

- 上記の例外が適用される場合においても、残業時間は年720時間以内、2~6ヶ月の平均80時間以内、月100時間未満に収めること

なお、特定の事業・業務(工作物の建設業、自動車による運送業、医師、鹿児島県及び沖縄県の砂糖製造業)では、業務の特殊性や取引慣行の課題により、5年間の猶予と特例付きの時間外労働の上限規制が適用されていました。ただし、2024年4月以降は猶予期間が終了し、規制が適用されることになります。

36協定

36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」です。労働基準法第36条によって、企業は法定労働時間を超える時間外労働を超える時間外労働及び休日勤務を命じる際は、労働組合など書面による取り決めを結び、管轄地区の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

2019年4月に労働基準法が改正され、時間外労働の上限時間が法的に定められたことから、企業は従業員の勤怠管理をより厳格におこなう必要があります。

3-2. 残業時間の上限規制に違反した場合の罰則

考えられる対策方法としては、すべての従業員が上限を超過していないかどうかを随時把握することです。そのため、従業員の勤怠状況をスムーズに把握するための手段を確保する必要があるでしょう。

また、監査の際に違反が発覚した場合、以下のような罰則が科される可能性があります。

- 6ヶ月以下の懲役

- (超過している従業員一人当たり)30万円以下の罰金

関連記事:【2021年最新版】労働基準法改正による勤怠管理への影響と罰則回避の対策

3-3. 残業時間の上限規制に関する対策方法

違反しないためにも、考えられる対策方法としては、すべての従業員が上限を超過していないかどうかを随時把握することです。そのため、従業員の勤怠状況をリアルタイムで把握できるシステムの導入など、スムーズに把握するための手段を確保する必要があるでしょう。

4. 【2019年改正】労働時間の客観的把握方法の確立

働き方改革関連法の1つとして「労働安全衛生法」というものがあります。この法律も2019年4月の改正により、「従業員の労働時間の把握」が義務化されました。

4-1. 改正内容

改正内容をみていきましょう。

改正前

改正前より、労働基準法において「各事業場ごとの賃金台帳の調製」や「労働日数や労働時間などの情報の記入」が定められていました。

第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。(記録の保存)

第五十四条 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。

(一)氏名、(二)性別、(三)賃金計算期間、(四)労働日数、(五)労働時間数 ※(六)、(七)、(八)省略引用:労働基準法|e-Gov

ただし、この条文上では使用者(管理監督者)およびみなし労働時間制で働く従業員の勤怠管理が義務付けられているとは言い切れず、労働時間の把握義務がないものとして扱われることが多かったのです。

改正後

今回の法改正では、使用者(管理監督者)は、医師による面接指導を実施するために、高度プロフェッショナル制度の対象者を除くすべての労働者の労働時間の状況を把握が義務化され、これにより使用者(及びみなし労働時間制で従業員)の労働時間把握義務が法律上明文化されました。

4-2. 客観的把握の義務に違反した場合の罰則

客観的把握の義務に違反した場合においては、罰則事項が明確に設けられていません。

したがって、現在タイムカード等のシステム導入がなく出勤簿に手書きする形で勤怠管理をおこなっている場合、直ちに違法とはなりませんが、厚生労働省や法律が推奨している客観的な記録による勤怠管理でないことは確かです。

4-3. 客観的把握方法を確立するための対策方法

労働時間の把握方法として、厚生労働省は「原則、労働時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」として定めています。では客観的な記録方法とはどのようなものなのでしょうか。厚生労働省は以下のような例を挙げています。

- タイムカード

- ICカード

- パソコンの使用履歴

原則として、従業員が自ら作成した出勤簿を管理監督者に提出する自己申告制は禁止されています。(事業所がやむをないと判断した場合にのみ可能)

そのため、例を参考に正しい勤怠管理を検討しましょう。

当サイトでは法改正によって新たに求められるようになった勤怠管理とその対策をまとめた資料「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」を無料で配布しております。「自社の勤怠管理が違法でないか確認したい」「違法になりかねない勤怠管理を改善したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

関連記事:勤怠管理において客観的記録をつけるための方法やポイントとは

5. 【2019年改正】年次有給休暇の年5日取得義務化

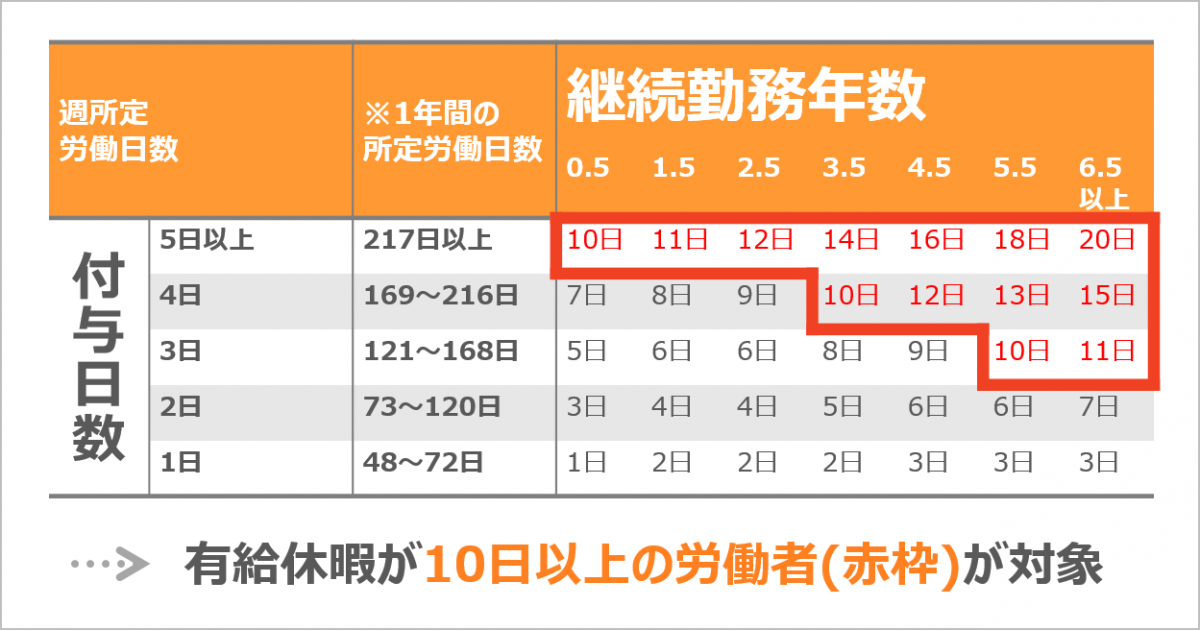

法改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

5-1. 改正内容

現行では、使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。上記内容は、改正後も変わりません。

改正点は、使用者が、年10日以上の年次有給休暇を付与する労働者には、付与した日(基準日)から1年以内に最低5日間の有給休暇を取得時季を指定した上で取得させなければならなくなった点でしょう。年10日以上の有給が付与されていれば、管理監督者や有期雇用従業員(パート・アルバイト)なども対象となります。

5-2. 年次有給休暇取得義務に違反した場合の罰則

また、有給休暇取得の義務化には罰則も規定されています。

- 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法39条第7項に違反したとみなされ

⇒30万円以下の罰金 - 使用者による時季指定をおこなう場合において、就業規則に記載していない場合

⇒30万円以下の罰金 - 労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合

⇒6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

とはいえ、ガイドラインでは「罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われますが、労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただく」とあるため、違反して即座に罰則というわけではなく、改善に向けた姿勢を構築することが重要であるといえるでしょう。

5-3. 年次有給休暇取得義務化への対策方法

この今回の改正にともない、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならなくなりました。

この年次有給休暇管理簿を参考に10日以上取得している従業員を抽出しなければなりませんが、紙やエクセル管理だと管理工数がかかり至難の業です。

年次有給休暇取得義務化への対策方法としては、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えないとされているため、システム上での管理がおすすめです。

6. 2023年4月に月60時間超えの時間外労働(残業)への割増賃金率引き上げ

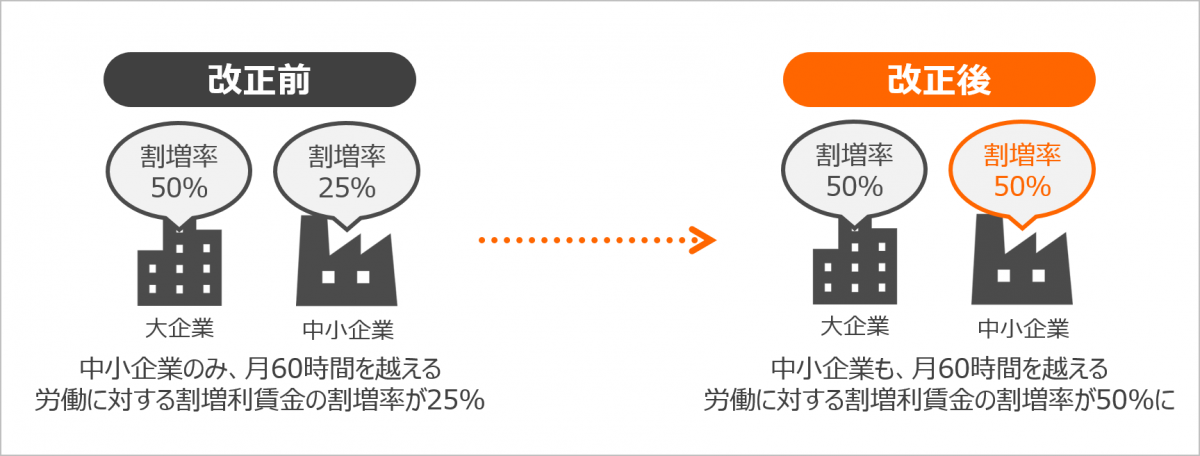

2023年の4月には、中小企業を対象に割増賃金率が引き上げられました。

6-1. 改正内容

2023年3月31日までは、大企業は1か月間で60時間を超える時間外労働をさせた場合、超過分の時間外労働については法定割増賃金率が50%以上となっておりました。一方で経営が不安定になりやすい中小企業に関しては50%以上への引き上げへの猶予として、60時間を超える分の時間外労働の法定割増賃金率も25%以上と設定されていました。

ただし、2023年の4月1日より法改正により中小企業も時間外労働の法定割増賃金が50%以上に引き上げがおこなわれました。

6-2. 60時間超の時間外労働への割増賃金率引き上げに違反した罰則

本改正は規制強化というよりも、猶予が廃止されたということなので罰則等は設けられません(規定の割増率の賃金が支払われなかったなどの場合を除き)。

6-3. 60時間超の時間外労働への割増賃金率引き上げへの対策方法

対策方法としては、「長時間労働の是正」が挙げられるでしょう。これまで60時間を越える時間外労働を労働者に課す場合、割増率が25%だからといって簡単に超過させる、というケースが多発していました。

ただし、今回の法改正で時間外労働に上限が設けられるほか、労働者の健康保全のために労働安全衛生法が改正されるなど、さまざまな動きがみられました。

企業の長時間労働体質を改善するためにも、時間外労働を是正するための取り組みが必要といえるでしょう。

ここまで勤怠管理に関する有給の取得義務化と残業の上限規制、割増賃金の引き上げについてご紹介しましたが、この他にも高度プロフェッショナル制度やフレックスタイム制の清算期間の変更など、働き方改革によって法改正された内容があります。

本記事でご紹介しきれなかった法改正の内容も含め、働き方改革による法改正とその対応方法をまとめた資料を無料で配布しておりますので、自社の勤怠管理が法律違反になっていないか確認したい方はこちらより「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」の資料ダウンロードページをご覧ください。

7. 2024年4月の法改正と企業に求められる対応

また最新の法改正として、2024年4月にこれまで時間外労働の上限規制が猶予されていた業種にも適応されました。該当する業種、対応すべき内容を詳しく解説していきます。

7-1. 改正内容

2024年4月には、建設業、運送業、医療業など、これまで時間外労働の上限規制が適用されていなかった業種にも新しい法規制が導入されます。

今回の改正で36協定の特別条項を締結している場合でも、時間外労働に上限時間が設けられています。

具体的には、建設事業では災害の復旧・復興を除き、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されます。自動車運転の業務においては、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が960時間と定められます。

医師に対しては、医療機関の水準により異なる上限が設けられ、例えばA水準では年間960時間、B水準およびC水準では年間1,860時間が上限となります。

鹿児島県および沖縄県の砂糖製造業にも時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内の上限規制が適用されるようになります。

企業はこれらの変更に対応するため、新たな法規制に即した勤怠管理システムの導入や運用方法の見直しが求められます。

7-2. 企業に求められる対応

企業は、2024年4月の法改正に伴い、以下の対応が求められます。

まず、改正内容に基づいた勤怠管理システムのアップデートが重要です。タイムカード等の手集計をされている場合は、この機会にシステムの導入を検討してもよいでしょう。最新の法律に対応したシステムを導入することで、法令順守を確実にしましょう。

次に、従業員への教育が欠かせません。法改正に関する研修を実施し、全員が理解し実務に反映できるようにすることが必要です。さらに、内部監査の継続的な実施も重要です。法改正に対応するために定期的な監査を行い、労働時間が適正に管理されているかを確認します。

特に長時間労働者が多い業種においては、早めに勤怠状況を可視化し問題点を把握し、具体的な対策を講じることが求められます。これらの対応を通じて、企業は法令順守を徹底し、健康的な労働環境を維持できます。

8. 勤怠管理・法律に関してよくある質問

ここからは、勤怠管理の法律に関してよく生じる疑問について回答していきます。

「打刻をタイムカードで管理することは法律違反になるか?」「出勤簿の管理に関する労働基準法の法令は?」などの質問を解説します。

8-1. 打刻をタイムカードで管理することは労働基準法違反?

先述のとおり、タイムカードや手書きの出勤簿で勤怠管理をおこなうこと自体は違法ではありませんが、客観的な記録でないという点には留意する必要があります。

不正打刻や手作業による集計の誤りなどの問題が生じる可能性があります。客観的な把握を怠ると、従業員の過重労働や未払いの残業代などが発覚し、刑事罰に問われる可能性もあるため、打刻方法やルールを見直し、対策することが望ましいでしょう。

8-2. 出勤簿の管理に関する労働基準法の法令は?

出勤簿は、賃金台帳と労働者名簿も該当する「法定三帳簿」の一つにあたります。

出勤簿は、労働基準法第109条にて「その他労働関係に関する重要な書類」に該当する書類として、会社によって作成・保存が義務付けられています。

労働者の氏名や労働日数、労働時間数などを正確に記載することが求められ、不備があれば労働基準法違反となるため、注意が必要です。

保存期間は通常は5年間ですが、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねている場合は7年間の保存が必要です。必要な保管期間の違いにも留意しておきましょう。

8-3. 出退勤時の着替え時間は労働時間に含まれる?

業務に必要な着替え時間が労働時間に含まれるかどうかについては、状況による個別の判断が求められます。2017年に厚生労働省が発表した労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインでは、次のように定義されています。

使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間も労働時間として扱われるべきです。

つまり、企業が制服への着替えを就業規則等で明示している場合、その着替え時間も労働時間とみなされる可能性が高いです。企業の人事労務担当者や中小企業経営者は、このガイドラインを十分に理解し、適切に勤怠管理を行うことが求められます。勤怠管理の最新の法律や法改正の情報を常に把握し、実務対応することが重要です。

参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインp.2|厚生労働省

8-4. 「5分未満切捨」のような労働時間のまるめ処理は違法?

労働時間は原則として1分単位で正確に計算して賃金を支払う必要があります。しかし、労働時間を5分単位で数え、たとえば終業時間について5分未満を切り捨てるといった処理は、労働時間が本来よりも短く計上されるため、労働時間の管理や給与計算の観点で望ましくありません。

一方で、1カ月単位の時間外労働・休日労働・深夜労働の集計時間に関しては、以下のような端数処理が認められています。1カ月の時間外労働や休日労働、深夜労働の合計時間に1時間未満の端数がある場合、30分未満の部分を切り捨て、それ以上は1時間に切り上げることが可能です。

例えば、1カ月間の時間外労働が10時間25分であれば、25分は30分未満のため切り捨てて10時間として計算します。もし10時間30分であれば30分以上として1時間に切り上げて11時間で計算します。このような端数処理は法的に認められており、問題ありません。

参考:昭和63年3月14日付通達 基発第150号p.220|労働省労働基準局長

8-5. アルバイト・パートに対する「有給無し」は違法?

アルバイト・パートにも有給休暇の権利があります。これはアルバイト・パートだから有給がないという見解が法律に反していることを意味します。具体的には、以下の条件を満たす場合、有給休暇が付与されるべきです。

まず、雇用開始から6か月以上継続して勤務していることが必要です。継続して勤務するとは、労働契約が存続している期間を指します。例えば、シフト制の労働者が自己都合で1か月間勤務しなかった場合でも、その期間も労働契約が続いているため、継続勤務期間に含まれます。

次に、出勤率が8割以上である必要があります。出勤率は全労働日のうち出勤した日の割合を表します。具体的には次のように計算されます:

出勤率=出勤日数÷全労働日

例えば、2023年4月1日から週3日勤務のアルバイト契約を結び、2023年10月1日までに65日勤務した場合、出勤率は65日÷(3日×26週)=約83%となり、8割以上の要件を満たしています。このように条件を満たしたした場合には有給休暇を付与する必要があるため、労務担当者や経営者はこの法律を遵守することが重要です。

参考:【リーフレットシリーズ労基法39条】|厚生労働省

8-6. アルバイト・パートに対して「残業手当無し」は違法?

アルバイト・パートであっても、法定労働時間を超えた労働に対しては残業手当を支給する必要があります。

具体的には、1日8時間、1週40時間を超えた労働時間については必ず残業手当の支払いが必要です。そのため、アルバイトだからといって1日10時間労働をさせて割増手当を支払わないのは違法です。企業の人事労務担当者や中小企業経営者は、アルバイトも社員と同様に勤怠管理を行い、適切な手当を支給して法令遵守を徹底する必要があります。

この対応を怠ると法令違反となり、企業にとって重大なリスクとなるため、最新の法律やその実務対応方法を常に把握し、適切に運用することが求められます。

8-7. 「1日の労働時間が8時間1分」だった場合、端数1分にも残業手当を支払うべき?

法定労働時間(8時間)を1分でも超えた場合、その1分に対しても残業手当を支払う義務があります。

これは通常の労働時間についての賃金支払いが1分単位で必要とされるためです。ただし、1カ月間の残業時間の合計が30分未満である場合、その残業手当については端数処理が認められているため、支払わなくても問題ありません。

例えば、時給1,100円の従業員が月の労働時間合計が60時間15分で、そのうち15分が時間外労働だった場合を考えてみましょう。15分の割増手当は69円(1,100円×25%×0.25h)ですが、これは事務の簡便化のために切り捨てることが可能です。しかし、通常の60時間15分に対する賃金については切り捨てず、66,275円(1,100円×60.25h)を支払う必要があります。

このように、残業手当すなわち割増手当分については端数処理が認められている一方で、通常の労働時間については原則どおり1分単位での賃金支払いが求められるため、厳密な勤怠管理が必要となります。

9. アルバイト・パートの勤怠管理における法律の注意点

アルバイト・パートの勤怠管理においても、正社員と同様に正確な労働時間の把握と適切な賃金支払いが求められます。

- アルバイトやパートでも、入社日から6カ月以上継続して勤務し、出勤率が8割以上に達している場合、有給休暇を与える必要があります。

- 1日8時間、1週40時間を超えた労働時間については、アルバイトでも割増手当(残業手当)を支払わなければなりません。

- さらに、法定休日に出勤させた場合、休日手当(法定休日の割増賃金)を支払うことが求められます。

- 労働時間は1分単位で計算し、賃金もその基準に基づいて支払うことが重要です。

こうした法律の遵守は、労働基準法を確実に守るために欠かせません。アルバイトやパートだからといって法規制の対象外にはならないため、正しい理解と遵守を徹底し、正社員と同様に管理していくことが不可欠です。

10. 派遣社員の勤怠管理における注意点と関連する法律

派遣社員の勤怠管理における注意点と関連する法律について説明します。派遣社員の勤怠管理は、直接雇用している従業員の勤怠管理とは異なり、特定の法律と規制が関わっています。まず、企業は労働契約法や派遣法に基づき、派遣元と派遣先の双方が責任を持つ必要があります。派遣先企業は、派遣社員の労働時間や休憩時間を正確に記録し、過労や不適切な労働環境を防ぐ義務があります。

また、派遣社員の労働条件に関する中間確認や定期的な評価も重要です。労働条件の変更や法改正があった場合、直ちに対応しなければなりません。特に派遣社員の有給休暇の取得や各種手当の支給については、関連法令を遵守し、適正に管理する必要があります。これにより、法律違反のリスクを最小限に抑え、派遣社員の労働環境を保護することができます。

企業の人事労務担当者や中小企業経営者にとって、派遣社員の勤怠管理は慎重に行うべき重要な課題です。法令遵守を徹底し、適切な管理を行うことで、企業全体の健全な労働環境の維持が可能です。

10-1. 派遣元・派遣先共に勤怠管理を行う必要がある

派遣社員の労働時間管理は、派遣元企業と派遣先企業の双方で行う必要があります。派遣社員が雇用契約を結ぶのは派遣元企業であり、賃金の支払い、年次有給休暇の付与、災害補償、産前産後休業、育児介護休業などの管理は派遣元企業が担当します。

一方で、実際の職場での労働時間、時間外労働、休日出勤、休暇の取得申請などは派遣先企業が管理します。日々の労働時間や休暇状況の管理は、基本的に派遣先企業に責任があります。法律に抵触する労働をさせた場合、派遣先企業が罰せられます。

派遣社員も通常の従業員と同様に、派遣先企業の勤怠管理ルールに準じて管理され、労働基準法を遵守した運用が求められます。派遣社員に時間外労働や休日労働を行わせる場合には、派遣元企業の36協定に従う必要があるため、注意が必要です。

派遣元企業と派遣先企業の双方向のコミュニケーションと制度理解が、適切な勤怠管理の実現には不可欠です。

10-2. 派遣元の36協定が適応されるため注意が必要

派遣社員の時間外労働については、派遣元の36協定が適用されるため、派遣先企業は慎重に勤怠管理を行う必要があります。

具体的には、派遣先企業は派遣元企業の36協定で定められた範囲内でのみ、派遣社員に時間外労働や休日労働を行わせることが求められます。たとえば、派遣先企業の36協定で「1カ月45時間までの時間外労働」が可能だとしても、派遣元企業の36協定が「1カ月40時間まで」と定めている場合には、1カ月40時間までしか時間外労働させることはできません。

もし、派遣元企業の36協定を超えて労働をさせた場合、派遣先企業は法律違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。そのため、派遣契約を結ぶ前に派遣元企業の36協定の内容をしっかりと把握することが大切です。これにより、法的リスクを回避し、適法かつ労働者にとって適切な働き方を確保することが可能となります。

参考:時間外労働の上限規制わかりやすい解説|厚生労働省

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

11. 勤怠管理システムを活用しよう

タイムカードやエクセルで従業員の勤怠情報を集計することは、ある程度の規模がある企業であると難しいでしょう。2019年4月に労働基準法が改正され、『企業は従業員の正確な勤怠情報を把握する義務がある』と客観的な記録による勤怠管理が義務化されました。

正確性と集計の効率性が求められるため、法律に対応した勤怠管理をするなら、勤怠管理システムの導入をおすすめします。本項目では、勤怠管理システムを導入するメリットをご紹介します。

11-1. 手作業や紙ベースでの勤怠管理は煩雑になりがち

タイムカードのほか、手書きの出勤簿やタイムシートで勤怠管理をおこなっている企業もあるでしょう。

まず、手書きの出勤簿やエクセルに出退勤の時間を入力する形で勤怠管理をおこなっている場合、自己申告制による勤怠管理になるため、厚生労働省や法律が推奨している「客観的な記録」による勤怠管理にはあてはまりません。

ただちに違法とはなりませんが、自己申告制による勤怠管理では出退勤時間の記入忘れや、不正申告、実際よりも短い労働時間を記入することでサービス残業の温床になりやすいなど、多くの問題点があります。

また、上述している通りタイムカードに打刻された時間は「客観的な記録」として認められていますが、不正打刻が起きやすかったり、手作業による集計はミスが発生しやすく時間がかかるといった問題があります。

さらに、法改正によって残業時間の上限が設けられましたが、出勤簿やタイムカードによる勤怠管理では集計してみるまで月の総労働時間が分からず、残業時間の上限を知らずに超過してしまうリスクもあります。

手作業でおこなうには煩雑な作業が増えがちな勤怠管理をスムーズに、しかも正確におこなうためのツールとして注目されるのが、勤怠管理システムです。

11-2. リアルタイムで労働時間がわかり、自動集計もされる勤怠管理が可能

不正が起こりがちなタイムカードや手書きの出勤簿も、勤怠管理システムならスマホやICカード、アプリなどさまざまな打刻も方法に対応しており、客観的な記録による勤怠管理が可能です。さらにシステムで労働時間の自動集計が可能なため、打刻さえしてもらえれば、ワンクリックで労働時間の集計が完了します。

また、残業時間、有給休暇も勤怠管理システムなら自動的に集計・管理をおこない、労働時間の上限時間をオーバーしそうなときや年5日の取得期限が近付いている時に通知を受け取れるなど、法律改正に対応した機能も利用できます。

この他にも勤怠管理システムには人事担当者の負担を減らせる機能が数多くあります。当サイトでは、勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」にどのような機能があるかや、どのように業務工数を削減できるのかを紹介した無料資料を配布しておりますので、ご希望の方はこちらよりダウンロードページをご覧ください。

12. 企業には勤怠管理を正しく行う責任があるため速やかに法対応を!

働き方改革に合わせて、企業でおこなう勤怠管理でもより厳密な勤務時間や有給休暇の管理が必須となっています。

今回解説しなかったフレックスタイム制の清算期間の延長や勤務間インターバル制度なども導入にあたっては、正確な勤怠情報の管理が必要となってきます。勤怠管理システムを導入すれば、正しい情報をミスなく管理しやすくなるでしょう。

関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25