法改正による勤怠管理システムへの影響は?労働基準法に対応するポイント

2019年4月に労働基準法の改正法が施行されました。その対応にお困りの中小企業は多いことでしょう。

「改正された労働基準法の詳細をもっとよく知りたい」

「法改正により勤怠管理にどのような影響がある?」

など、労働基準法の改正に伴い生じた悩みや疑問を抱えている中小企業もあるのではないでしょうか。

今回は、このような悩みや疑問を解決する内容を紹介します。この記事でお伝えする「労働基準法の改正は勤怠管理に影響を及ぼす」ことを理解し、法改正に対応可能な勤怠管理システムを導入すれば、労働基準法改正の対策を効率的におこなえるでしょう。

関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ

働き方改革が始まり、法改正によって労働時間の客観的な管理や年次有給休暇の管理など、勤怠管理により正確さが求められることとなりました。

しかし、働き方改革とひとことで言っても「何から進めていけばいいのかわからない…」「そもそも、法改正にきちんと対応できているか心配…」とお悩みの人事担当者様も多いのではないでしょうか。

そのような方に向け、働き方改革の内容とその対応方法をまとめた資料を無料で配布しておりますので、法律にあった勤怠管理ができているか確認したい方は、以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。

目次

1. 勤怠管理システムに影響する法改正の内容とは

2019年以降の労働法改正により、勤怠管理システムに求められる機能の一部が変更されました。その中で特に注目すべきは、残業の上限規制や年次有給休暇の取得ルールです。勤怠管理システムはこれらの要求に対応するため、労働時間を自動計算・通知する機能や年次有給休暇を確実に取得できるようなアラート機能を備えることが求められており、今後のシステムの導入・運用にあたっては、法改正に即した機能が実装されているかを確認する必要があります。ポイントを詳しく説明していきます。

1-1. 2019年働き方改革関連法の改正点

2019年4月に労働基準法の改正が施行されました。その施行内容と、勤怠管理へ及ぼす影響をそれぞれ紹介します。

年5日以上の有給休暇取得の義務化

年5日以上の年次有給休暇取得が義務化されました。これは、有給休暇の日数が10日以上付与されている従業員に該当します。法律に違反した場合、30万円以下の罰金が科されます。

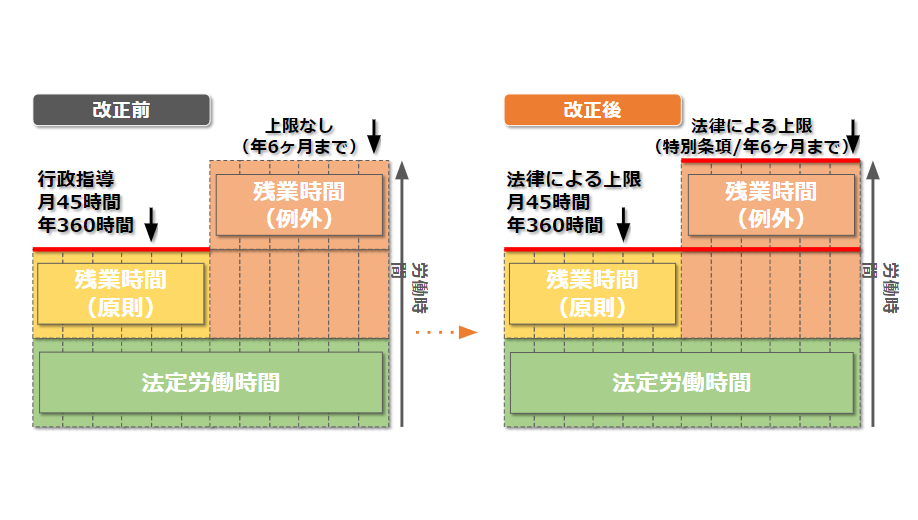

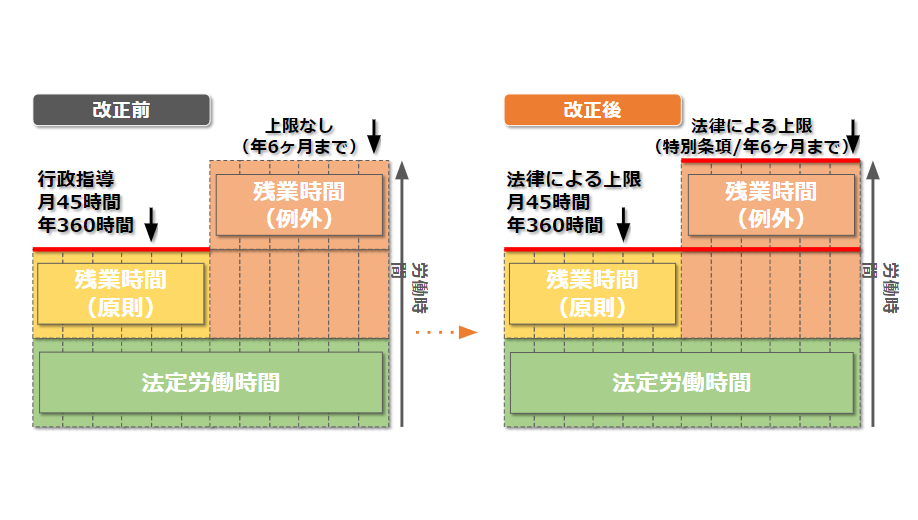

時間外労働に上限規制

企業と労働者の間で36協定の締結している場合、従業員に時間外労働をさせることができます。

今回この時間外労働に「月45時間、年360時間」の上限規制が設定されました。時間外労働は、労働基準法に定められている法定労働時間である「1日8時間、週40時間」をこえる労働時間をさします。

特別な理由がある場合には年6回まで上記の規制をこえて労働させられますが、その場合も「年720時間以内、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内」の上限が設けられます。

これらの規定に違反すると「30万円の罰金か6ヶ月以下の懲役」が科されます。

高度プロフェッショナル制度の創設

2019年の法改正では、高度プロフェッショナル制度が新しく創設されました。高度な専門知識を有している労働者や、一定の条件に該当する労働者に対して、労働基準法に定められている労働時間、休憩、割増賃金などの規定から除外する制度のことです。

この制度が適応された労働者は、年104日の休日取得や健康確保措置などいくつかの条件が課されます。

また、労働時間に縛られることなく、成果を上げた者が高い賃金を得ることのできる制度でもあります。

1-2. 2023年の労働基準法などの改正点

2023年には労働基準法を含むいくつかの法改正が行われました。

中小企業に向けて残業割増賃金率引き上げ

まず、2023年4月1日から施行された新しい改正労働基準法では、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が大企業・中小企業を問わず一律50%に統一されました。これにより、中小企業も大企業と同様に適切な割増賃金を支払う必要があります。

給与のデジタル払いが開始

また、キャッシュレス決済の普及に伴い、労働者の同意があれば、電子マネーや決済アプリでの給与支払いが可能になる改正案も承諾されました。ただし、資金移動業者の登録申請はまだ開始されたばかりで、実際に振込が始まるまでには時間がかかる見込みです。

男性従業員の育児休業取得状況を公表することの義務化

改正育児・介護休業法により、従業員数が1,000人を超える企業は、男性従業員の育児休業の取得状況を年に1度公開することが義務付けられました。この改正は、性別に関係なく家庭の事情と仕事を両立できる環境を整えることを目的としており、少子高齢化と労働人口の減少に対応する対策の一環です。

1-3. 2024年以降の時間外労働の上限規制について

2019年に設けられた、月あたりの時間外労働が45時間、年間では360時間を超えないよう義務付けた上限規制のルールは、一部の業種で適用が猶予されていました。2024年4月からは、これまで猶予されていた一部の業務、建設業、運送業、医師の医療業務、および鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業についても、この上限規制が適用されています。

2. 法改正により勤怠管理システムで管理すべきポイント

働き方改革による法改正とその対応方法をまとめた資料を無料で配布しておりますので、ご興味のある方はこちらより「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。

2-1. 従業員の有給残日数を把握する必要がある

有給休暇の日数が1年につき10日以上付与されている従業員が該当者となるため、全従業員が対象となるわけではありませんが、企業は従業員一人ひとりの年次有給休暇付与数を正確に把握する必要があります。確認すべきことは年に5日は有給休暇を取得できているかという点です。

また、従業員の中には有給を計画的に消化できない人もいるかもしれません。従業員が積極的に有休取得できるような環境と、上司や管理者が従業員の有休取得状況をすぐに管理できるような勤怠管理体制を整える必要があります。

2-2. 正確な残業時間を把握する必要がある

時間外労働の上限規制により、従業員の残業時間をより正確な管理が求められるようになりました。残業時間を超過しそうな従業員にはアラートでお知らせをおこない、上司や勤怠管理者からすぐに指導できるような勤怠管理体制を整えることをおすすめします。

2-3. 柔軟な働き方への勤怠管理制度を整備する

高度プロフェッショナル制度が適用された従業員は、勤怠管理の対象外です。残業時間等に制限がないため、従業員は長時間労働をおこなってしまう可能性が高いです。健康確保措置の義務もありますが、制度が適応された従業員独自の勤怠管理方法を確立する必要があります。

2-4. 代替休暇の付与と管理をする必要がある

長時間労働が発生した場合の代替休暇の付与も法改正で求められています。月60時間を超える時間外労働については、労使協定を結び、従業員の同意が得られた場合に限り、割増賃金の支払いの代わりに代替休暇を付与することが可能です。ただし、この休暇の付与は、法定時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内に行わなければなりません。そのため、勤怠管理システムには、代替休暇の自動付与機能や、管理者が簡単に確認・調整できる機能が必須です。

3. 法改正に対応可能な勤怠管理システムを導入するメリット

労働基準法の改正に対応するためには、適切な勤怠管理システムの導入がおすすめです。

3-1. アップデートで自動的に法対応できる

エクセルで勤怠管理をおこなうという従来の方法では、今後勤怠管理がより煩雑になり、ミスやトラブルの頻発も懸念されます。このようにアナログな勤怠管理は、労働基準法に違反してしまうリスクが非常に高いです。このような課題に対して勤怠管理システムの中には、法改正がおこなわれた場合、法改正に合わせてシステムを自動でアップデートしてくれるものもあります。

そのため勤怠管理システムを導入することで、今後の法改正にも迅速な対応ができるでしょう。

この機会に勤怠管理システムの導入を検討することをおすすめします。

関連記事:働き方改革に対応するには勤怠管理システムの導入がおすすめ

3-2. リアルタイムで労働時間を把握できる

勤怠管理システムでは、従業員の打刻をもとに労働時間を自動集計するため、リアルタイムで勤怠状況を確認できます。

そのため、36協定の協定で定めた既定の残業時間を超過しそうになった場合には、該当従業員や上司にアラートで通知させる機能などを利用して残業時間の抑制も可能です。結果、時間外労働の上限に違反するリスクが少なくなります。有休の取得状況もすぐに確認できるため、有給休暇取得の推奨を従業員におこないやすくなります。

関連記事:働き方改革に対応するには勤怠管理システムの導入がおすすめ

4. 法律に則って勤怠管理システムを活用しよう

2019年4月に施行された労働基準法の改正内容2024年最新の状況まで、改正による勤怠管理への影響を紹介しました。労働基準法に違反してしまうと、罰則が科せられたり社会的な信用をなくす可能性があります。

そのため、違反しないためにも法改正の対策をおこなう必要があります。その一つとして、勤怠管理の見直しが重要です。アナログな勤怠管理をおこなっている場合、従業員の残業や有給取得を的確に管理できない場合があることに加えて今後の法改正に対応できない場合があります。法令を遵守し、法改正に迅速に対応するためにも、勤怠管理システムの導入を検討する必要があるでしょう。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17

勤怠管理の関連記事

-

勤怠管理システムの要件定義とは?基本の流れとポイントをチェック

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.10.18

-

勤怠管理システムの費用対効果とは?判断方法を詳しく解説

勤怠・給与計算公開日:2023.11.10更新日:2024.07.04

-

タイムカードと勤怠管理システムの違いを詳しく解説

勤怠・給与計算公開日:2023.08.01更新日:2024.08.02