【図解つき】年末調整の計算方法は?対象者や流れ、注意点など網羅的にご紹介

更新日: 2024.3.8

公開日: 2020.12.14

OHSUGI

年末調整は手続きの際に必要な書類が従業員によって異なり、記入ミスの対応なども確認しながら実施するため、労務担当者の負担が大きくなります。また、年に1回しかおこなわれないため、初めて手続きに着手する方は手順を覚えることに慣れない場面も多いのではないでしょうか。

今回は、給与計算における年末調整の関係や年末調整の手順、対象者などをわかりやすく解説します。

【給与計算業務のまとめはコチラ▶給与計算とは?計算方法や業務上のリスク、効率化について徹底解説】

給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、

・税額が合っているか不安

・税率を正しく計上できているか不安

・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない

というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。

そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。

本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。

1. 年末調整とは

年末調整は10月~1月にかけて、社内の情報伝達や書類の準備に着手する期間です。年末調整をおこなうにあたって、源泉徴収や給与計算を事前に実施する必要があります。計画通りに手続きを進めるために、まずは年末調整の基本的な事項をご紹介します。

関連記事:年末調整とは?やり方や計算方法、確定申告との違いをわかりやすく解説

1-1. 年末調整のスケジュール

1~12月の1年間に支払われた給与から「所得税」を算出する手続きを表しています。

具体的な年末調整のスケジュールとして、早い企業で10月から準備を始めることが一般的です。企業規模が大きい会社は従業員数が多いため、給与計算する担当者の負担も大きくなります。

また、提出の期限も設けられているため、書類の不備や提出期限が過ぎてしまうなど、トラブルに発展する可能性も考えられます。必要な書類を入念に情報収集し、スケジュールを把握しておきましょう。

その他にも、年末調整をおこなう前に給与計算や源泉徴収の手続きが必要になります。

1-2. 給与計算の流れ

毎月取り決めた一定期日(20日、25日、末日など)に従業員への給与を支払います。基本給などの給与支給額から、控除額(所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)を差し引く必要があります。

その後、給与等から差し引いた所得税・住民税を、翌月の10日までに税務署に納付し、日本年金機構(年金事務所)に納めます。そのような手続きをおこなった後、11月から年末調整の手続きに着手していきます。

【給与計算の流れを詳しく知りたい方はコチラ▶給与計算業務の流れ|月間と年間のスケジュールも紹介!】

1-3. 源泉徴収の流れ

そして、給与計算の他にも源泉徴収という手続きがあります。給与所得者に支払った1年間の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、所得税の過不足額を調整した後におこなわれます。

毎月取り決めた一定期日(20日、25日、末日など)に従業員への給与を支払い、基本給などの給与支給額から、控除額(所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)を差し引きます。

そして、源泉徴収票を税務署へ対象年度の翌月1月末日までに提出し、給与支払い報告書を受給者の住所地の地区町村に別途提出し、源泉徴収が完了です。

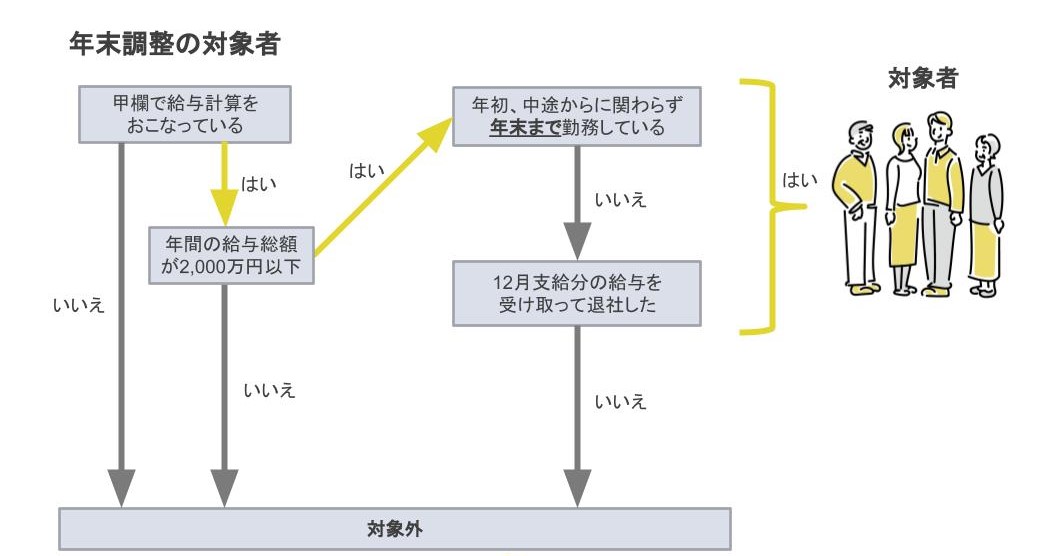

1-4. 年末調整の対象者

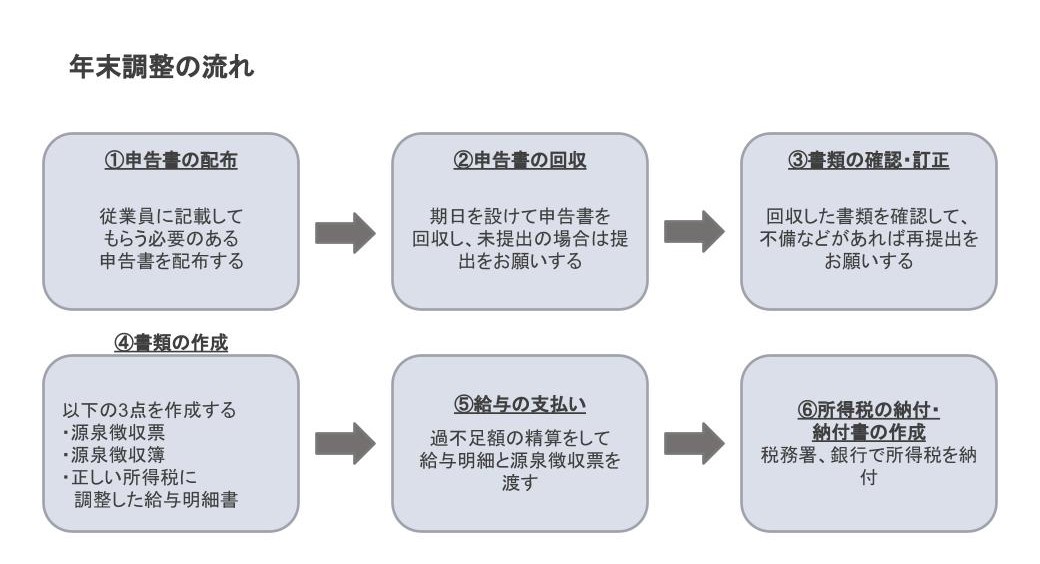

年末調整は通常の年末におこなうケースと、年の途中で対応が必要になるケースがあります。まずは、通常の対象者を確認しておきましょう。

年末調整の対象者は以下のとおりです。

- 源泉徴収票の甲欄で給与計算をおこなう所得金額が2,000万円以下の人

- かつ以下のいずれかに該当する人

①1年を通じてもしくは中途で入社して年末まで勤務している

②12月支給給与をもらって退社した人

対象者かどうかを可視化できる図解を下記に添付しておりますのでご確認ください。

2. 給与計算における年末調整の方法とは

年末調整の手続きは年間給与額の算出や控除額の計算など、複雑な手順になっているため注意が必要です。現在の会社全体の給与額や税率などの情報は、10月よりも前から確認しておきましょう。

2-1. 年間給与額の算出をする

まずは、従業員ごとに1年間に支払った給与の総額を計算していきます。後に給与から差し引いた健康保険料や社会保険料、源泉徴収額も使用するため、値段を領収書やメモなどで残しておきましょう。

2-2. 控除額を差し引く

次に、給与額から所得控除を差し引いていきます。具体的には、給与所得控除額と所得控除額を全給与額から減算する必要があります。

① 給与所得控除額

勤務先から給与所得を受けている従業員に適用される控除を表しています。この収入部分がそのまま給与所得になるのではなく、下記の計算のように、給与収入から給与所得控除額を引いた額が給与所得となります。

給与所得 = 給与収入(現金+現物)― 給与所得控除額

金額は、1年間のうちに受け取った給与収入の額に応じて変動し、「給与所得」に対して税金が課されることになります。

また、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表に関わらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により、給与所得の金額を合算していきます。

| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |

給与所得控除額 |

| 1625000円まで | 550000円 |

| 1625001円から1800000円まで | 収入金額×40%+100000円 |

| 1800001円から3600000円まで | 収入金額×30%+80000円 |

| 3600001円から6600000円まで | 収入金額×20%+440000円 |

| 66000001円から8500000円まで | 収入金額×10%+110000円 |

| 8500001円以上 | 1950000円(上限) |

詳細の内容に関しては、税務署配布の「年末調整のしかた」という冊子や国税庁のサイトで事前に確認しましょう。

参考:年末調整のしかた|国税庁

②所得控除額

「所得控除」とは、「所得から一定の金額を差し引く制度」のことを表しています。

11月中旬までに従業員から回収した「給与所得者の扶養控除等申書」と「給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を基準に計算していきます。

2-3. 所得税率をかける

給与の総額から所得控除額を差し引いた金額が、所得税の課税対象となります。所得税の税率は所得金額によって変動します。

所得税の税率は、以下のとおりです。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

| 1,000円 ~ 1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円 ~ 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円 ~ 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円 ~ 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円 ~ 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円 ~ 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |

手計算やエクセルなどで給与計算をおこなっている場合は、給与アップによる税率の更新を忘れずにおこなわなければなりません.

しかし、人事情報との連携が必要なため、手間に感じる方も多いでしょう。

給与計算システムを勤怠管理システムや人事管理システムと連携しておくことで、税率の変更があった場合に自動更新されるため、給与計算業務におけるミスを減らすことが可能です。

国税庁ではExcelの年末調整計算シートを公開しています。しかし、年末調整の計算にあたり、より高い機能性を求めるのであれば、フリーソフトではなく専用のシステムを検討してみましょう。

当サイトでは、給与計算システム「ジンジャー給与」を例に、ほかのシステムと連携することでどのように業務効率があがるか解説した資料を無料で配布しております。システムの導入により業務改善が期待できると感じたご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

参考: 年末調整計算シート|国税庁

2-4. 住宅ローン控除額を差し引く

次に、住宅ローン控除額を差し引いていきます。

住宅ローン控除額は、年末の住宅ローン残高に応じて、10年の間一定額が所得税などから控除される制度です。

住宅ローン控除をおこなった場合、各年最大40万円、10年間で最大400万円の所得税が戻ってくる仕組みになっています。住宅ローン控除が必要な場合は、従業員から「住宅借入金等特別控除申告書」を提出してもらいましょう。

ただし、控除を受ける最初の年は従業員自身が確定申告をする必要があるため、事業主が年末調整で控除する必要はありません。

2-5. 源泉徴収額と照らし合わせる

正しい所得税が計算できた後、給与支払いの際に課された源泉徴収額と正しい税額を照らし合わせていきましょう。

源泉徴収額が正しい所得税よりも多いときは差額を還付し、少ないときは追加で徴収することも可能です。

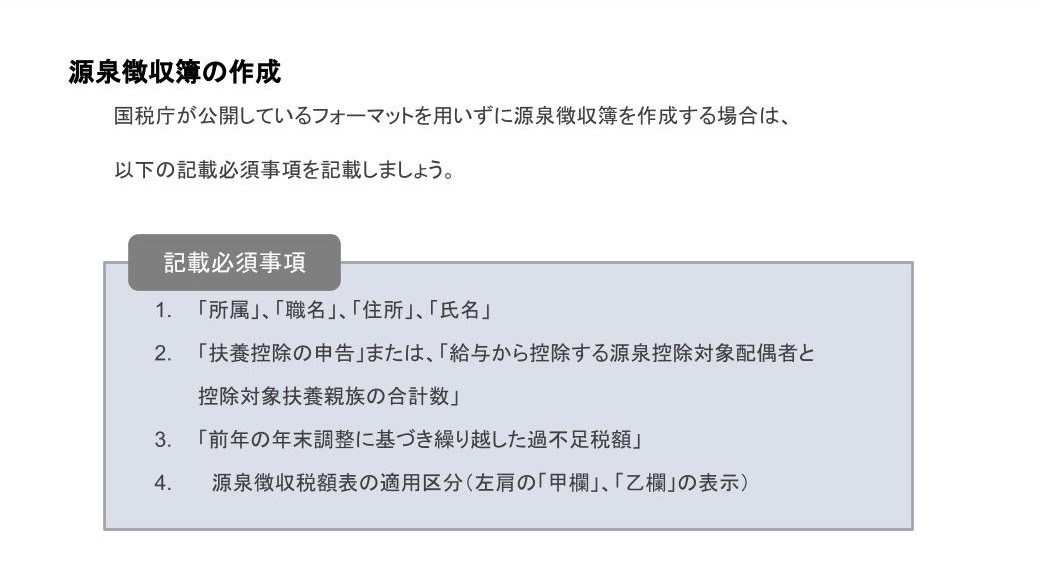

2-6. 必要書類を作成する

上記のような手続きが終わった場合、計算が完了したら、源泉徴収票を発行し、従業員に配布します。

源泉徴収票は給与額や控除額を記載した書類で、従業員の転職や確定申告の際に、住宅ローンの審査で必須の情報になっています。

また、1月31日までに税務署に提出する「法定調書合計表」や市町村に提出する「給与支払報告書」を作成する必要があります。

記入漏れがあった場合、再提出をしなければいけないため、必ず正しい情報を記載しましょう。

3. 給与計算における年末調整に必要な申告書

毎年、11月~12月ころになると勤務先から年末調整の用紙が配られます。この年末調整の用紙は、基本的に3種類あります。

その他、住宅ローン減税を受ける人(2年目以降)は、基本の3種類の用紙に加え、住宅ローン減税のための住宅借入金特別控除申告書が必要となります。

関連記事:年末調整に必要な書類は?その種類や揃える方法を解説

4. 給与計算における年末調整の注意点

年末調整をする際に正しく手続きするための注意点があります。ここからは、年末調整における注意点について紹介していきます。注意点を把握して年末調整に臨むことで、間違いやトラブルの防止につながるでしょう。

4-1. 従業員の提出漏れや書類紛失によるトラブル

従業員の提出漏れや書類紛失がある場合、事業主は年末調整で控除をおこなうことはできません。

提出漏れや未回収者への個別連絡やチェック作業のせいで、書類作成作業が遅れてしまう可能性もあります。

もし、書類の提出が遅れる従業員がいる場合は、従業員自身に確定申告をしてもらうことで控除を受けられる仕組みになっています。

あらかじめ締め切りを伝えた上で間に合わない場合は、従業員自身に確定申告をしてもらうよう、事前に伝えておきましょう。

4-2. 提出書類はすぐに破棄しない

給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。適切に保管し、税務調査の際は年末調整の書類を提示できるようにしておきましょう。

税務調査の際に、人件費の調査は必ずおこなわれます。求められたときに提出できないと問題になるので、厳重に保管しておきましょう。

参考:No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|国税庁

5. 年末調整の流れを理解してスムーズな給与計算を

年末調整は、正しい所得税を算出して概算の源泉徴収額を比較し、過不足分を調整する作業です。

複雑な計算や多量の書類を必要とするため、非常に時間のかかる業務になっています。手続きの流れや注意点をしっかり理解し、スムーズに作業を進められるように準備していきましょう。

【所得税の計算について知りたい方はコチラ▶所得税とは?|源泉所得税の計算方法や税額表の見方を解説】

給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、

・税額が合っているか不安

・税率を正しく計上できているか不安

・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない

というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。

そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。

本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17

給与計算の関連記事

-

懲戒解雇した社員に退職金を支払う義務はある?不支給の条件や手続きを解説

勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31

-

退職金の前払い制度とは?導入のメリット・デメリットやポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31

-

源泉徴収票は電子化OK!メリット・デメリットや方法を解説

勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31