【令和7年4月~】雇用保険料率は引き上げられる?背景・理由や影響について解説!

更新日: 2025.9.29 公開日: 2022.4.22 jinjer Blog 編集部

雇用保険は、失業や育児などで働けなくなった人や、スキルアップを目指している人が給付を受けられる制度です。最近では2022年10月、2023年4月に雇用保険料率が引き上げられたことで、会社と従業員ともに雇用保険料の負担は大きくなりました。

この記事では、2025年4月(令和7年4月)からの雇用保険料率が引き上げられるのかどうかを紹介します。また、雇用保険料の引き上げ・引き下げの理由や影響についても解説します。

目次

給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。

当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。

「保険料率変更の対応を自動化したい」「保険料の計算が合っているか不安」「給与計算をミスする不安から解放されたい」という担当の方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 雇用保険料は引き上げられる?

雇用保険に加入している労働者や企業が支払う保険料は、毎年見直しがおこなわれています。失業保険の受給者数や保険料の積立金などをもとに保険料率は見直されており、変更がある場合は4月1日から施行されることが一般的です。ここでは、2025年度(令和7年度)と過去の雇用保険料率の引き上げに関して詳しく紹介します。関連記事:雇用保険料に関して会社側の負担額はいくら?社会保険への加入事情も解説

1-1. 令和7年(2025年)4月からは雇用保険料率引き下げ!

今回決定された雇用保険料の引き上げは、2023年4月から雇用保険料率をさらに0.2%引き上げるといった内容です。失業等給付とは、失業手当などの財源となる保険料のことです。

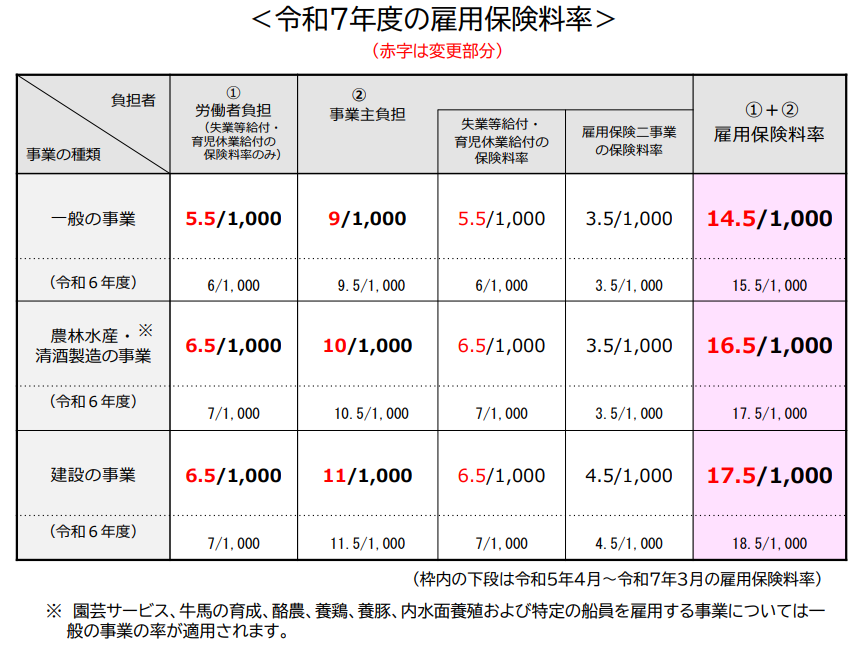

令和6年の最新版の雇用保険料率については以下の通りです。令和6年(2024年)に関しては令和5年(2023年)の雇用保険料率と同率となっています。

引用:令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省

2025年4月(令和7年4月)からは、雇用保険料率が引き下げられます。会社負担分、従業員負担分それぞれ0.05%(失業等給付・育児休業給付)ずつ引き下げられ、合算すると0.1%引き下げられることになります。

2024年4月(令和6年4月)からの雇用保険料率は、2023年4月(令和5年4月)からのものと変更がなかったので、システムにはノータッチだった担当者も多いのではないでしょうか。2025年度の改定内容をきちんと社内システムに反映させるよう注意が必要です。また、雇用保険二事業の雇用保険料率については据え置かれている点に留意しましょう。

関連記事:雇用保険料率とは?業種によって異なる理由や2024年度の雇用保険料を紹介

1-2. 過去にあった雇用保険料率の引き上げ内容

2025年度は雇用保険料率が引き下げられますが、従来は引き上げられることも多くありました。過去の雇用保険料率の推移は、次の通りです。

労働保険徴収法第12条第5項によると、必要があると認められているときは1年以内の期間に限って雇用保険料率を変更できると定めています。このような必要な財源を確保するための特例を「弾力条項」とよび、これが適用されたことによって雇用保険料率が変更された年度もいくつかあります。

参考:雇用保険率に関する弾力条項の発動について(回答)|厚生労働省

もしも雇用保険料率の変更の対応を怠ってしまうと、そのまま納税におけるミスへとつながり、社会からも従業員からも信用を失ってしまうリスクがあるため、注意深く業務をおこなう必要があります。当サイトでは、上述したようなミスを防ぐ方法を解説した資料を無料で配布しております。本資料で解説する方法は効率化も実現できるため、社会保険料の対応に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。

参考:労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)|e-Gov法令検索

関連記事:雇用保険料の計算方法は?保険加入後の計算時期や計算するときの注意点

2. 過去の雇用保険料引き上げの背景や理由

なぜ過去においては雇用保険料率が引き上げられることが多かったのでしょうか。ここでは、過去の雇用保険料引き上げの背景や理由について詳しく紹介します。

2-1. 雇用調整助成金の給付が増えたため

雇用調整助成金とは、労働者を休業させるときや休業させたときの手当を支払ったときなどに給付される助成金です。2020年からは、助成率と上限額を引き上げた特例措置が設けられています。

かつて新型コロナウイルスの影響で休業する企業は激増し、それに伴って雇用調整助成金を申請する企業も増えました。厚生労働省の発表によると、2021年12月時点で5兆円を超える雇用調整助成金の支給が決定しており、月2,000億円のペースで増加していた時期もありました。

これだけの給付をおこなえば、財政の悪化は避けられません。そのため、雇用保険料の引き上げをおこなう必要性が高まったのです。

参考:雇調金支給5兆円突破 22年度保険料、上げ幅焦点に|日本経済新聞

2-2. 失業手当の給付が増えたため

新型コロナウイルスの影響で、失業手当の給付も増加しました。

失業手当は、職を失った人に対して給付をし、生活や再就職の支援をするための制度です。新型コロナウイルスによって業績の悪化や、事業縮小を余儀なくされた企業に解雇される労働者は決して少数派ではなく、職を失った多くの人が失業手当の給付を受けています。

独立行政法人労働政策研究・研修機構が公表している統計資料によると、失業給付の受給者数・申請者数(原数値)が2019年度459万人であったのに対し、2021年度539万人と約117%まで増加しています。

失業手当の受給者が増えれば、雇用調整助成金と同様に財政を圧迫することは避けられません。

雇用調整助成金に加えて失業保険の給付増加により、雇用保険の積立金はほとんど底をつく寸前となっており、すぐにでも財源を確保することが求められていました。したがって、雇用保険料の引き上げがおこなわれたというわけなのです。

参考:国際比較統計:失業給付受給者数・申請者数|独立行政法人 労働政策研究・研修機構

3. 雇用保険料引き上げによる影響

雇用保険料が引き上げられると、どのような影響が出るのでしょうか。ここでは、考えられる影響を3つ紹介します。

3-1. 労使ともに保険料の負担増加

雇用保険料は会社と従業員で負担し合います。雇用保険料は、雇用保険料率を基に計算されるため、保険料率が引き上げられると、当然のことながら労使ともに保険料支払いの負担が増えます。

例えば、2023年4月の引き上げによって、月収30万円の会社員の場合、労働者負担は1,500円から1,800円、企業負担は2,550円から2,850円まで増加しました。1ヵ月あたり・1人あたりの金額はそう大きく感じないかもしれませんが、継続的に負担が増加したり労働者数が多かったりする企業の場合、労働者も企業も大きな負担となります。

3-2. 正規雇用の減少

雇用保険料の引き上げによる負担増加を避けるために、企業は雇用保険への加入義務がある正規雇用の割合を減らす可能性があります。雇用保険が不要なフリーランスに仕事を依頼したり、正社員を減らし雇用保険の加入条件を満たさない短時間労働者(パート・アルバイトなど)ばかりを雇用したりする企業も少なからず増えることが想定されます。さらに近年は社会保険料の引き上げも進んでいるため、より正規雇用のハードルは高くなる可能性もあるでしょう。

関連記事:新入社員の社会保険料が発生するタイミングと計算方法を解説

3-3. 賃金アップによる待遇改善の困難

最近は最低賃金の見直しが頻繁におこなわれており、労働者の待遇改善が推進されています。しかし、最低賃金がアップされても、雇用保険料が上がると、毎月の給与から控除される金額も大きくなり、労働者の手元に残る給与は増えません。その結果、賃上げの効果が十分に感じられず、労働者の待遇改善が進みにくい状況に陥る可能性があります。

関連記事:【2024年度】社会保険の料率や改定タイミング、計算方法について徹底解説!

4. なぜ令和7年度は雇用保険料が引き下げられるのか?

かつては新型コロナウイルスの影響もあり、何度か雇用保険料の引き上げがおこなわれました。しかし、令和7年度は雇用保険料が引き下げられます。

雇用保険料率が引き下げられた背景の一つに、新型コロナウイルスの影響で悪化した雇用保険の財政が、景気回復によって改善されたことが挙げられるでしょう。また、賃上げや物価高騰といった経済的な負担が企業や労働者に重くのしかかる中、雇用保険料の引き下げによって少しでもその負担を軽減する狙いもあります。

4-1. 雇用保険料引き下げによって考えられる影響

令和7年度から雇用保険料率が引き下げられることで、労使ともに雇用保険料の負担が軽減されます。これにより、従業員の手取り収入が増え、企業にとっては人件費の削減につながります。また、保険料負担の軽減によって、雇用保険の加入対象となる正規雇用者の募集に余裕が生まれ、雇用の安定にも寄与するでしょう。

一方で、雇用保険料引き下げにはリスクも伴います。財源不足によって雇用保険の財政が厳しくなり、失業者が急増した際に十分な給付を受けられない可能性があります。また、財政の圧迫が続けば、再び雇用保険料の引き上げが検討されることも考えられるでしょう。そのため、社会情勢の変化を注視し、状況に応じた適切な経営管理をおこなうことが大切です。

5. 雇用保険料引き上げ・引き下げに関する注意点

ここでは、雇用保険料引き上げ・引き下げに伴う注意点について詳しく紹介します。

5-1. 雇用保険料の計算の仕方が変わる

雇用保険料は、従業員に支給される給与・賃金に雇用保険料率を掛け合わせることで計算が可能です。つまり、雇用保険料率の引き上げ・引き下げといった変更があれば、雇用保険料の計算方法も変わってきます。

令和7年度からは雇用保険料率が引き下げられるので、前年度(令和6年度)のままで雇用保険料を計算してしまうと、本来徴収すべき額よりも多くの保険料を天引きすることになり、従業員の手取り額が誤って低く計算されることになってしまいます。

また、賞与・ボーナスなどにも雇用保険料はかかるため、毎月の給与計算だけでなく、賞与計算にも雇用保険料率の改定内容について正しく反映させるようにしましょう。

関連記事:雇用保険料は賞与から引かれる?退職後の雇用保険料や社会保険料の種類

5-2. 雇用保険料率は毎年見直しされる

雇用保険料率は毎年見直されます。令和7年度は引き下げとなりましたが、今後も同様に引き下げが続くとは限りません。

年度によっては、前年度と変更がない場合もあれば、引き上げ・引き下げがおこなわれる場合もあります。そのため、最新の情報を正確に収集し、改定内容を適切なタイミングで社内システムに反映させることが重要です。

6. 雇用保険料率の改定に応じてミスのない計算をしよう

従来は新型コロナウイルスの影響などもあり、雇用保険料率が引き上げられることもしばしばありました。しかし、2025年度(令和7年度)の雇用保険料率は引き下げられます。

雇用保険料率の改定に合わせて、雇用保険料の計算の仕組みも変更しなければなりません。また、給与の計算方法も変えなくてはいけないため、人事労務担当者や経理担当者は常に雇用保険料の最新の動きに注意を払い、適切に対応する必要があります。

給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。

当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。

「保険料率変更の対応を自動化したい」「保険料の計算が合っているか不安」「給与計算をミスする不安から解放されたい」という担当の方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

雇用保険料の関連記事

-

雇用保険料は賞与から引かれる?退職後の取り扱いや社会保険料の種類・計算方法を解説!

勤怠・給与計算公開日:2022.04.24更新日:2025.09.29

-

【最新版】雇用保険料とは?会社側の負担額や金額についても解説

勤怠・給与計算公開日:2022.04.23更新日:2025.09.29

-

雇用保険料の納付方法と期限は?仕組みや仕訳方法もわかりやすく解説

勤怠・給与計算公開日:2022.04.23更新日:2025.03.03