雇用保険料率とは?業種によって異なる理由や2024年度の雇用保険料を紹介

更新日: 2024.5.22

公開日: 2022.4.19

OHSUGI

失業や育児などといった事情によって働けなくなった人に向け、生活や再就職のために必要な給付をおこなう「雇用保険」。雇用保険の保険料率は業種によって異なるため、使用者はもちろんのこと、就業者にも自分がどれくらい保険料を支払っているのかについて把握してもらうことが大切です。

この記事では、雇用保険料率の基礎知識と業種によって雇用保険料率が異なる理由について解説します。2023年度(令和5年度)の保険料率についてもまとめていますので、適切な支払いや運用のために正しい知識を身につけておきましょう。

目次

正しい計算方法と加入条件をくわしく解説

雇用保険への加入は、従業員が離職した時の手当だけでなく、出産や労災による補償など、会社と従業員を守るための公的保険です。

健康保険など「ほかの社会保険」と同様に加入が義務付けられていますが、雇用保険だけ計算方法や負担割合が異なるため、注意しなければなりません。

万が一、誤って納付してしまった場合、未納分の保険料だけでなく、追徴金もまとめて徴収される可能性があります。

労働局から指摘を受けることがないよう、事前に確認しておきましょう。

「計算方法に不安がある」

「いつまでに加入させなければいけないの?」

「雇用保険料が毎月変わる理由を知りたい」

という方に向けた解説資料も用意しています。

賃金支給総額に含まれる範囲や⼊社・退職⽉の日割り計算など、併せて知っておきたい基礎知識もわかりやすく紹介しているので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

1. そもそも雇用保険料率とは

そもそも、雇用保険料率とは一体どのようなものを指すのでしょうか。はじめに、基本となる雇用保険の概要や保険料率の意味についてみてみましょう。

1-1. 雇用保険とは?労災保険と雇用保険の違い

雇用保険とは、就業者が安定して雇用を受けることの支援や就職を促進するために用意されている、公的な労働保険制度です。雇用保険に加入すると、具体的に以下のような給付が受けられます。

- 求職者給付:求職中に受けられる給付金

- 就職促進給付:再就職の支援や安定雇用のために受けられる給付金

- 教育訓練給付:仕事のスキルアップのために教育を受ける際に受けられる給付金

- 雇用継続給付:高齢者や出産・育児中の保護者などが受けられる給付金

たとえば、私たちになじみ深い「失業手当」や「育児休業給付金」などが雇用保険の保障に含まれます。

なお、雇用保険と似た公的制度に「労災保険」がありますが、こちらは仕事中や通勤中に従業員が負傷・疾病した際に補償が支払われる保険です。どちらのも労働保険の一種ですが、雇用保険は「使用者と就業者」、労災保険は「使用者」が保険料を負担する点が大きく異なります。

1-2. 雇用保険料率とは

雇用保険は、毎月の賃金に雇用保険料率をかけ合わせて保険料を算出します。

保険料の算出基準となる賃金は労働賃金のみならず、通勤手当や家族手当、残業手当、休業手当、住宅手当など、毎月支払われる賃金の合計額です。なお、役員報酬や慶弔手当、出張費、傷病手当など、一部の賃金やイレギュラーな手当は雇用保険料率をかけ合わせる対象になりません。

雇用保険料率は、失業手当を受給している人の数や実質賃金などを参考に、毎年見直されます。保険料に変更がある場合は毎年4月1日より新しい料率が適用されるため、最新の保険料率を把握しておくことが大切です。

1-3. 令和4年度は2段階にわたり引き上げ

雇用保険料率は、通常年に1度改定されますが、令和4年に関しては2段階にわたり保険料率の改定がおこなわれました。具体的には、令和4年4月に0.05%の引き上げ、さらに令和4年10月には0.4%引き上げられたのです。

この引き上げの背景には、新型コロナウイルスの影響があります。雇用調整助成金や失業給付の支出が増えて財源が圧迫されたことにより、雇用保険料率を引き上げせざるを得なくなったのです。

なお、令和5年以降も雇用保険料率の引き上げは続いています。従業員から「雇用保険料が上がっている」と問い合わせを受ける可能性もあるため、引き上げの理由についても押さえておきましょう。

1-4. 雇用保険の加入条件とは

雇用保険は、正社員やパート、アルバイトなど雇用形態に関係なく、次の条件を満たしている場合は加入が義務付けられています。

- 31日以上継続して雇用が見込まれている

- 1週間の所定労働時間が20時間以上ある

条件を満たしている従業員がいる場合は、雇用保険の加入手続きをおこない、雇用保険料を徴収しなくてはいけません。

2. 雇用保険料は業種によって異なる

一口に雇用保険料率といっても、実はすべての使用者が同じ料率で保険料を支払っているわけではありません。事業の種類によって保険料率は異なります。

雇用保険料率は、以下のように3つの業種に分けて算定されます。

- 一般の事業

- 農林水産・清酒製造の事業

- 建設の事業

一般の事業がもっとも保険料率が低く設定されており、建設の事業の保険料率がもっとも高くなります。徴収された保険料は、再就職や教育訓練など、就業者の生活や安定雇用をサポートする給付や事業の財源になります。

参考:令和5年度雇用保険料率のご案内|厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

3. 業種によって雇用保険料率が異なる理由

すべての就業者と使用者が支払わなければならない雇用保険料ですが、どうして業種によって保険料率が異なるのでしょうか。その理由について2つみていきましょう。

3-1. 就業状態が不安定になる可能性が高いため

雇用保険料率が高く設定されている業種は、就業状態が不安定になる可能性が高いという特徴を持っています。就業状態が不安定になりやすいということは、失業手当を受給する可能性がが高いことを意味します。そのため、ほかの業種よりも保険料が高めに設定されているのです。

農林水産業・清酒製造の事業には、季節によって仕事が途絶えてしまう期間が出てきてしまう人は少なくありません。また、建設の事業では現場ごとに雇用契約を結ぶケースも多く、雇用契約を結んでいない期間中に失業手当を受ける可能性が考えられます。

一般的な生命保険でも、持病を思っている人は保険金を受け取る可能性が高いため、保険料が高めに設定されているケースが多いものです。それと同じように、手当を受ける可能性が高い業種では雇用保険料率が引き上げられているのです。

3-2. 助成金の支給が多い業種もあるため

助成金の支給が多い業種の場合も、雇用保険料率が高くなります。これは、建設の事業に該当します。

助成金の財源は、使用者が支払っている雇用保険料です。助成金はどの業種でも用意されていますが、建設業は一般的な助成金に加えて独自の助成金の種類がとくに多いため、保険料率が上乗せされているのです。

受けられる恩恵が多いぶん、どうしても保険料は高くなってしまいます。ほかの就業者と公平性を保つためにも、業種によって保険料を調整することは必要な措置なのです。

参考:令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内|厚生労働省

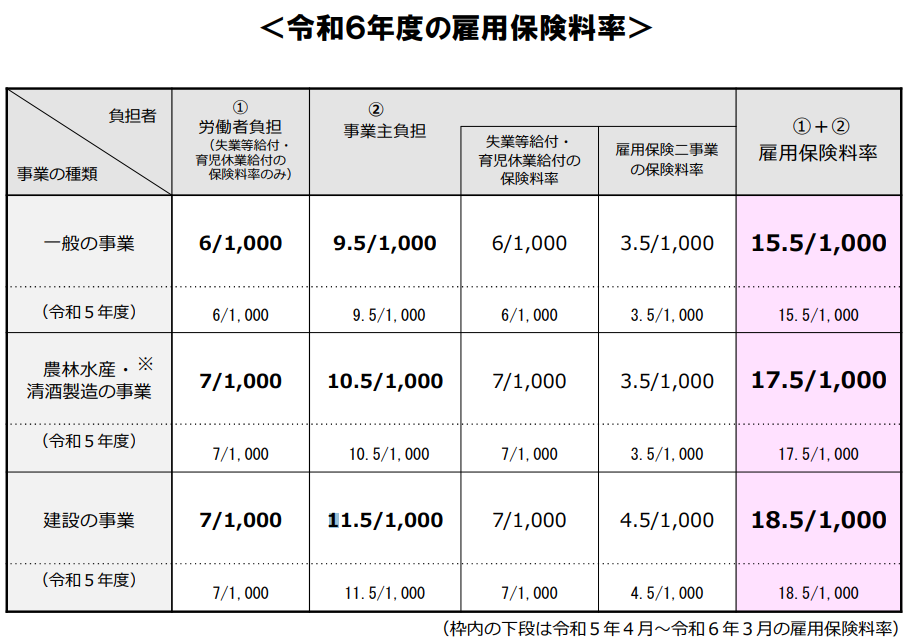

4. 2024年度(令和6年度)の雇用保険料率

現在の雇用保険料率はどれくらいの水準となっているのでしょうか。本章では、業種ごとの詳しい料率と保険料の簡単な計算方法について説明します。

4-1. 2024年度(令和6年度)の雇用保険料率一覧

2024年度の雇用保険料率の詳細は、下記の通りです。

関連記事:雇用保険料の引き上げ内容は?背景・理由や影響について解説

4-2. 雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、以下の方法で計算できます。

雇用保険料=額面給与額(もしくは賞与額)×保険料率

たとえば、商社(一般の事業)で働くAさんの場合、保険料の計算は下記の通りになります。

【条件】

- 額面給与額:40万円

- 賞与額:80万円

◎給与

Aさんが支払う金額:40万円×0.6%=2,400円

会社が支払う金額:40万円×0.95%=3,800円

◎賞与

Aさんが支払う金額:80万円×0.6%=4,800円

会社が支払う金額:80万円×0.95%=7,600円

◎合計額

Aさんが支払う金額:2,400円+4,800円=7,200円

会社が支払う金額:3,800円+7,600円=11,400円

なお最初に説明したとおり、雇用保険料の計算対象となる給与には残業手当や家族手当などの諸手当は含まれますが、慶弔手当や出張手当などイレギュラーな手当は含まれません。また、給与と賞与は別々に計算する必要があるので、間違えないように注意しましょう。

当サイトでは、雇用保険の加入条件や計算方法、イレギュラー対応についてまとめた資料を無料配布しております。ほかの社会保険との違いも解説しているので、雇用保険料の計算に不安がある方はもちろん、社会保険の種類が多く違いがわからなくなっている方にもおすすめです。適切に雇用保険の加入や計算をおこないたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

関連記事:雇用保険料の計算方法は?保険加入後の計算時期や計算するときの注意点

関連記事:雇用保険料の端数処理方法と端数が出たときの雇用保険料を解説

5. 雇用保険料を計算する際の注意点

雇用保険料を計算する際は、雇用保険料率のほかにも気をつけるべきポイントがいくつかあります。ここでは、特に間違いが起こりやすい2つの注意点についてご紹介します。

5-1. 1円未満の端数処理に注意が必要

雇用保険料は、小数点以下の保険料率を乗じて算出するため、1円未満の端数がでることが多々あります。ですが、端数があると賃金から雇用保険料を控除することができません。

そのため、雇用保険料を源泉徴収する場合については、50銭以下の端数は切り捨て、50銭1厘以上の端数は切り上げして良いとされています。

例えば、給与が200,550円の従業員の場合、労働者負担の雇用保険料率0.6%を乗じると、雇用保険料は1203.3円です。端数は50銭以下のため、切り捨てして1203円となります。

ただし、労使間で慣習的な端数処理に関する特約がある場合は、従来どおりの端数処理で雇用保険を徴収しても問題はありません。

5-2. 雇用保険料率を変更するタイミング

令和4年度の例外を除き、雇用保険料率は毎年4月に改定されます。そのため、4月以降に締め日を迎える給与から、改定後の雇用保険料率を適用して計算しなくてはいけません。

例を挙げると、4月20日が締め日で翌月支給のケースが該当します。4月支給あっても、締め日が3月20日であれば、改定前の保険料率を使って計算をおこないます。

雇用保険料率の切り替えのタイミングを締め日と支給日で混同されている方も少なくないため、ここで頭の中をしっかり整理しておきましょう。

6. 雇用保険料率の違いを理解して、適切に運用しましょう

就業者の生活や安定雇用を維持するために欠かせない雇用保険は、事業の種類によって保険料率が異なります。失業手当や助成金を受け取る可能性が高い「農林水産・清酒製造の事業」と「建設の事業」は雇用保険料率が高めに設定されているため、使用者は適切に計算して正しい保険料を納めることが大切です。

また毎月支払う雇用保険料は、就業者にとっても気になるポイントです。制度の役割や保険料率についてしっかりと理解し、納得してもらえる説明ができるように準備しておきましょう。

正しい計算方法と加入条件をくわしく解説

雇用保険への加入は、従業員が離職した時の手当だけでなく、出産や労災による補償など、会社と従業員を守るための公的保険です。

健康保険など「ほかの社会保険」と同様に加入が義務付けられていますが、雇用保険だけ計算方法や負担割合が異なるため、注意しなければなりません。

万が一、誤って納付してしまった場合、未納分の保険料だけでなく、追徴金もまとめて徴収される可能性があります。

労働局から指摘を受けることがないよう、事前に確認しておきましょう。

「計算方法に不安がある」

「いつまでに加入させなければいけないの?」

「雇用保険料が毎月変わる理由を知りたい」

という方に向けた解説資料も用意しています。

賃金支給総額に含まれる範囲や⼊社・退職⽉の日割り計算など、併せて知っておきたい基礎知識もわかりやすく紹介しているので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25