35歳未満の定期健康診断の基本項目は?省略可能な項目も解説

更新日: 2025.4.30 公開日: 2025.1.31 jinjer Blog 編集部

定期健康診断は従業員の健康管理に不可欠ですが、35歳を境に項目が変わることをご存知ですか。本記事では、定期健康診断の必要項目と年齢による違いを解説します。人事労務担当者として、従業員の健康維持と法令遵守に必要な知識を身につけましょう。

深夜労働では健康診断が必要と知っていても、「どれくらいで必要になるの?」「深夜労働がメインではなく、残業が深夜帯に及んでしまった場合も必要?」など、具体的な基準を把握できていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは深夜労働・深夜残業で健康診断が必要になる基準や、受けさせるべき健康診断の項目について、本記事の内容をまとめた資料を無料で配布しております。

また月80時間を超える時間外・休日労働を行い、さらに疲労の強い従業員から申し出があった場合も、過重労働者として医師による面接指導も必要も必要になります。

深夜労働に対する健康診断や、過重労働に関する面接指導の扱いに不安のある方は、こちらからダウンロードしてご確認ください。

目次

1. 定期健康診断とは?

定期健康診断とは、労働安全衛生法に基づき、企業が従業員に対して定期的に実施する健康診断です。従業員の健康状態を把握し、疾病の早期発見・予防を目的としています。定期健康診断は1年以内ごとに1回実施することが罰則付きで義務付けられており、常時雇用する従業員が対象です。

健康診断実施後は健康診断個人票を作成し、5年間保存のうえ、健診結果において異常が見つかった場合は医師等からの意見徴収と必要な措置をおこないます。

なお、企業に実施義務のある健康診断には、定期健康診断のほかに雇入時の健康診断や特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便があり、これらを「一般健康診断」と呼びます。

1-1. 定期健康診断以外の健康診断の種類

健康診断には、定期健康診断のほかにも種類があります。

一般健康診断

企業に実施義務のある健康診断には、定期健康診断のほかに一般健康診断があります。

雇入時の健康診断や特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便があり、これらを総称して「一般健康診断」と呼びます。

雇入れ時健康診断

雇入れ時健康診断とは、新たに雇い入れる従業員に対して実施する健康診断です。雇入れ時健康診断は労働安全衛生規則第43条に定められていて、「雇用時健診」「入社時健診」などと表記する健診機関も存在します。

雇入れ時健康診断は、入社前3ヶ月以内に受診することが望ましく、入社前3ヶ月以内に実施した健康診断結果があれば代用も可能です。定期健康診断と雇入れ時健康診断の検査項目はほぼ同じ11項目ですが、定期健康診断の場合は喀痰検査(かくたんけんさ)が含まれていることや、一部項目を省略可能な点で異なります。

特殊健康診断

特殊健康診断とは、有害な業務に従事する従業員に対して雇入れ時と配置換えの際、6ヶ月以内ごとに1回実施が義務付けられている健康診断です。

例えば、屋内作業場等において有機溶剤業務に従事したり、高圧室内業務や放射線業務など特殊な環境で働いたりする人が対象となります。

特殊健康診断は、じん肺健診と歯科医師による健診もあり、それぞれの結果によっては従業員の就業場所の変換や労働時間短縮などの措置をとらなければいけません。

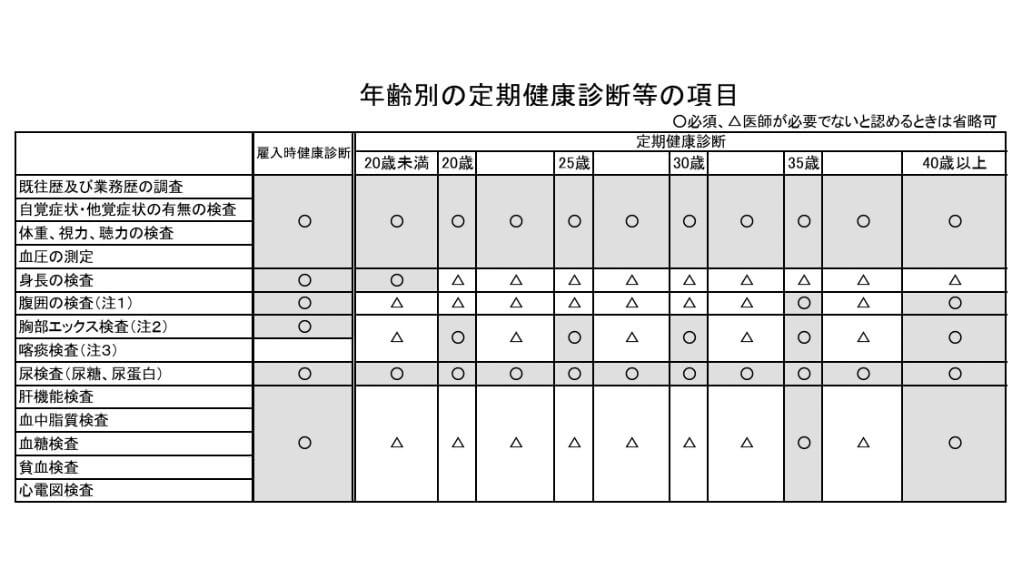

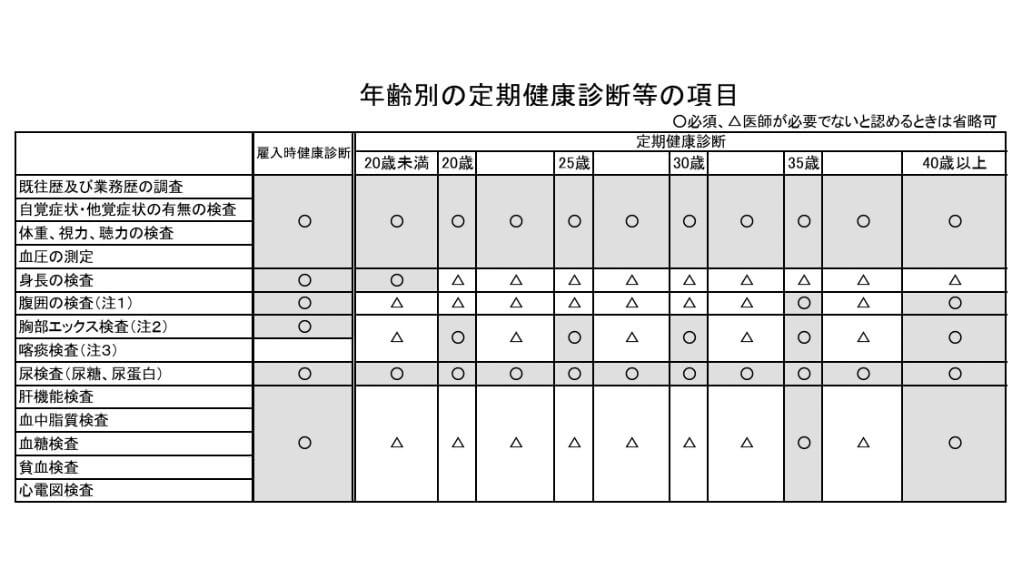

2. 35歳未満の定期健康診断の基本項目

定期健康診断の診断項目は、労働安全衛生規則第44条によって定められています。

(定期健康診断)

第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

五 血圧の測定

六 貧血検査

七 肝機能検査

八 血中脂質検査

九 血糖検査

十 尿検査

十一 心電図検査

これらの項目は、従業員の健康状態を総合的に評価するために設定されています。適切な健康管理のためには、各年齢層に応じた検査項目を正確に理解し、実施することが重要です。

定期健康診断の診断項目は、年齢によって必須のものと、医師が必要でないと認めるときは省略可のものがあります。

ここでは、必須の項目を年齢別に紹介します。

2-1. 20歳未満の基本診断項目

20歳未満の従業員に対する定期健康診断の基本項目は、以下の通りです。

- 既往症および業務歴の調査

- 自覚症状・他覚症状の有無の検査

- 体重、視力、聴力の検査

- 血圧の測定

- 身長の検査

- 尿検査(尿糖・尿蛋白)

2-2. 20歳・25歳・30歳の基本診断項目

20歳・25歳・30歳といった節目の年では、定期健康診断の基本項目は、以下の通りです。

- 既往症および業務歴の調査

- 自覚症状・他覚症状の有無の検査

- 体重、視力、聴力の検査

- 血圧の測定

- 胸部エックス検査

- 喀痰検査

- 尿検査(尿糖、尿蛋白)

2-3. それ以外の年の基本診断項目

21歳~24歳、26歳~29歳、31歳~34歳では、定期健康診断の基本項目は、以下の通りです。

- 既往症および業務歴の調査

- 自覚症状・他覚症状の有無の検査

- 体重、視力、聴力の検査

- 血圧の測定

- 尿検査(尿糖、尿蛋白)

3. 35歳以上の定期健康診断の基本項目

35歳から健康診断の内容が変わります。35歳ちょうどの年と、それ以降、40歳以上で基本項目が変わるため、注意しましょう。

3-1. 35歳の基本診断項目

35歳は健康診断の内容が変わる節目の年齢です。35歳以下で省略できるのは身長のみで、以下すべての受診が必要です。

- 既往症および業務歴の調査

- 自覚症状・他覚症状の有無の検査

- 体重、視力、聴力の検査

- 血圧の測定

- 腹囲の検査

- 胸部エックス線検査

- 喀痰検査

- 尿検査(尿糖・尿蛋白)

- 肝機能検査

- 血中脂質検査

- 血糖検査

- 貧血検査

- 心電図検査

基本項目に加えて、肝機能検査や血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)の項目が追加されるのが特徴となります。これは、35歳以降に生活習慣病のリスクが高まることを考慮したものです。35歳の節目を迎える従業員から質問があった場合は、検査をおこなう意図を説明できるとスムーズでしょう。

3-2. 36歳以上39歳以下の基本診断項目

36歳から39歳では、定期健康診断の基本項目は、以下の通りです。

- 既往症および業務歴の調査

- 自覚症状・他覚症状の有無の検査

- 体重、視力、聴力の検査

- 血圧の測定

- 尿検査(尿糖、尿蛋白)

3-3. 40歳以上の基本診断項目

40歳以上は、身長以外のすべての項目の検査が必要となります。

つまり、40歳以上は35歳の節目でおこなう健診項目と同一です。

これらの検査は、年齢とともに増加する生活習慣病のリスクを早期に発見し、予防するために重要です。特に、メタボリックシンドロームや心疾患、糖尿病などのリスク評価に有用な情報を提供します。

4. 定期健康診断で省略できる項目はある?

定期健康診断の一部の項目は、一定の条件を満たす場合に省略が可能です。雇入れ時健康診断では省略できないため注意が必要です。

例えば、20歳以上の者は、医師が必要でないと認めた場合は「身長」の項目を省略可能です。「腹囲」の項目は、40歳未満(35歳を除く)の者や妊娠中の女性であって、腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者や、一定のBMI基準を満たした者などでは省略可能です。

ほかにも、「胸部エックス線検査」「喀痰検査」「貧血検査」「肝機能検査」なども、医師が必要でないと認めるときに省略できます。

なお、検査項目は労働安全衛生法の改定により変更となる場合もあります。最新の情報は、各健診機関に問い合わせをおこないましょう。

5. 健康診断を案内するときの注意点

健康診断を従業員に案内する際は、その重要性と目的を明確に伝えることが大切です。プライバシーへの配慮を示しつつ、従業員にも受診義務があることを伝えましょう。また、検査項目や所要時間、準備事項(空腹での受診が必要な検査や着替えやすい衣服など)を事前に周知することで、スムーズな受診を促せます。

さらに、結果の取り扱いや事後措置についても説明し、従業員の不安を軽減することが重要です。

6. 定期健康診断の基本項目を年齢別に把握して、適切に実施しよう

定期健康診断は、従業員の健康管理と企業のリスク管理において極めて重要です。35歳だけでなく、節目の年齢では検査項目が変わることを理解し、適切に実施することが求められます。

一般健康診断は、法令遵守だけでなく、従業員の健康増進や健康経営などの観点からも大切な取り組みです。人事労務担当者は、これらの知識を踏まえ、従業員の健康と企業の生産性向上の両立を目指しましょう。

関連記事:労働安全衛生法における健康診断の実施は義務?種類・対象者・費用を解説

深夜労働では健康診断が必要と知っていても、「どれくらいで必要になるの?」「深夜労働がメインではなく、残業が深夜帯に及んでしまった場合も必要?」など、具体的な基準を把握できていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは深夜労働・深夜残業で健康診断が必要になる基準や、受けさせるべき健康診断の項目について、本記事の内容をまとめた資料を無料で配布しております。

また月80時間を超える時間外・休日労働を行い、さらに疲労の強い従業員から申し出があった場合も、過重労働者として医師による面接指導も必要も必要になります。

深夜労働に対する健康診断や、過重労働に関する面接指導の扱いに不安のある方は、こちらからダウンロードしてご確認ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

労務の関連記事

-

年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント

勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17

-

2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ

勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22

-

人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30

労働基準法の関連記事

-

勤務間インターバル制度の義務化はいつから?労働基準法改正の最新動向と企業への影響

勤怠・給与計算公開日:2025.12.16更新日:2026.01.29

-

2026年の労働基準法の改正は見送り?施行時期や議論中のテーマを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.15更新日:2026.01.29

-

35歳未満の定期健康診断の基本項目は?省略可能な項目も解説

人事・労務管理公開日:2025.01.31更新日:2025.04.30