出産手当金の申請方法とは?いつまでにどこに申請する?必要書類や書き方、申請期間を解説

出産手当金は、働く女性が産前産後休業中に給与の支払を受けられない場合に、その生活を補うために健康保険から支給される給付金です。産前産後期間中の従業員の生活の安定には欠かせない給付金であるため、会社の担当者には、制度の内容を正しく理解したうえでの従業員への案内と申請手続きの遂行が求められます。

この記事では、出産手当金の概要、支給条件や支給額の計算方法、申請方法を解説します。

目次

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について

- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点

- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方

- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 出産手当金とは?

出産手当金は、健康保険の被保険者である女性が出産のために会社を休む産前産後休業期間中に給与の支払を受けない場合、その生活を保障するために支給される手当金です。

(出産手当金)

第百二条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

勤務先を通じて自分が被保険者として加入している健康保険から支給されるため、扶養家族や国民健康保険加入者など、被保険者でない場合は受け取れません。

名称が誤解を生みやすいですが、「出産にかかる費用を保障する制度」ではないため、注意しましょう。

1-1. 出産手当金の支給額

出産手当金の1日あたりの支給額は、次の計算により算出されます。

|

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日× 3分の2 |

支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです。なお、出勤していない日に対して出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額が支払われます。

支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合、以下の中でいずれか低い額を使用して計算します。

ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

イ 標準報酬月額の平均額

- 30万円:支給開始日が3月31日以前の方

- 32万円:支給開始日が令和7年4月1日以降の方

1-2. 出産育児一時金との違い

出産時に申請できる給付金には出産手当金のほかに「出産育児一時金」があります。これは、出産費用の負担を軽減する目的で設けられた制度です。

出産育児一時金は、会社の健康保険に加入している女性だけでなく、国民健康保険の加入者や、配偶者の扶養に入っている女性も申請可能となっています。

令和5年より、1児につき42万円から50万円に支給額が引き上げられました。多胎出産の場合は、出生した子の人数に応じて支給され、例えば双子を出産すると100万円、三つ子では150万円となります。また、妊娠週数が22週未満などで産科医療補償制度の対象外の場合は、支給額が48.8万円に変わります。

1-3. 育児休業給付金との違い

出産後の給付金に、「育児休業給付金」があります。

出産手当金は、健康保険から支給される給付で、産前産後休業中の給与が減額または支給されない場合に、その補填として支給されます。一方、育児休業給付金は、雇用保険から支給され、産後休業後の育児休業期間中の生活を支えることが目的です。

この育児休業給付金は、男女ともに支給対象であり、男性が育児休業を取得した場合も受け取ることができます。育児休業を開始する時点で雇用保険の被保険者であることや、一定期間以上働いていたことなどが支給要件です。

関連記事:育児休業給付金とは?支給条件や申請手続き、計算方法を解説!

2. 出産手当金の申請ができる条件

出産手当金の給付を申請し、従業員が受給するためには、3つの条件があります。

2-1. 会社の健康保険に加入している女性が対象

出産手当金は、会社の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合を問わない)に加入している女性従業員が対象です。正社員に限定されず、パートやアルバイトの女性も含まれます。

ただし、会社の健康保険ではなく、国民健康保険の加入者や配偶者の扶養などに入っている方は対象とならないため注意しましょう。

当サイトでは、社会保険(健康保険・国民年金保険)の法改正についてまとめた資料を無料で配布しております。2022年10月以降の出産手当金の対象者に誰があたるのか不安なご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

2-2. 妊娠4ヵ月以上経過した出産であること

出産手当金の支給の対象となる出産は、妊娠4ヵ月(85日)以上経過した後の出産に限られます。出産には、流産・死産・人工妊娠中絶が含まれ、妊娠4ヵ月(85日)未満での出産の場合は支給対象外となります。

2-3. 産前産後休業を取得していること

出産手当金の支給要件の一つに「出産のために労務に服さなかったこと」があります。つまり、産前産後休業を取得していることが条件です。

取得できる産前産後休業の期間は、出産する子の人数によって異なります。申請を受ける際は、出産予定日とあわせて必ず確認しましょう。

- 産前休業:出産予定日の6週間前(42日前)から取得可能。双子以上の場合は14週間前(98日前)から取得できます。取得は従業員の希望によります。

- 産後休業:出産日の翌日から8週間(56日間)。うち産後6週間(42日間)は取得が義務です。それ以降は、医師の許可があれば就労可能です。

関連記事:産休はいつから?産前産後休業の取得期間や双子の場合、育休との違い、手当の計算方法を解説

なお、産前産後休業を取得していても、会社から給与の支払いを受けている場合は、原則として出産手当金の支給対象外となります。ただし、給与の日額が出産手当金の日額を下回る場合は、その差額分のみ受給可能です。

3. 出産手当金の申請期間と支給額の計算方法

出産手当金の申請の対象となる期間と支給額の計算方法について、具体例を用いて解説します。

3-1. 出産手当金の申請期間

出産手当金の申請の対象となる期間は、単胎妊娠の場合は出産予定日の42日前(6週間前)から出産前日までと、出産日の翌日から56日間(8週間)までです。多胎妊娠の場合は、産前期間が98日前(14週間前)からとなります。

実際の支給日数は出産日を基準に計算され、出産が予定日より早ければ産前期間は短くなり、予定日より遅れればその分長くなります。

一方、産後の期間は出産日の翌日から起算して56日間で固定です。

産前産後休業が可能な期間内に、実際に会社を休んだ日数が受給対象日数となるため、受け取れる出産手当金の額は従業員ごとに異なります。

3-2. 出産手当金はいつから申請できる?

出産手当金の申請は、出産後に必要書類を揃えてからおこないます。医師または助産師の証明書や、事業主の証明欄の記入などの添付書類が必要なためです。出産日や実際の出産状況(予定日より早い・遅いなど)が確定しないと、支給対象期間や日数が決まらないため、事前申請はできません。

また、申請の期限(時効)は、支給対象期間が終わった日の翌日から2年間です。例えば、単胎妊娠で予定日どおりに出産した場合は、産後56日目の翌日から起算して2年以内に申請しなければなりません。

3-3. 出産手当金の計算方法

出産が予定日より早まったり遅れたりするケースは珍しくありません。予定日と実際の出産日がずれた場合の計算方法を確認しておきましょう。

出産手当金の総額は、次の式で求めます。

|

(支給開始日前12ヵ月間の標準報酬月額の平均÷30日) × 3分の2 × 支給対象日数 |

支給対象日数とは、実際に会社を休んだ日数のことです。1日あたりの出産手当金に、支給対象日数をかけて、受け取れる出産手当金の総額が算出されます。

続いて、出産予定日が早まったり遅れたりした場合の、産前休業中に支給される出産手当金の計算方法と計算例を解説します。なお、ここでは全ての場合において、計算の際に活用する標準報酬月額の平均は280,000円とし、日額は6,220円として計算します。日額算出の計算式は次の通りです。

|

(280,000÷30日) × 3分の2 = 6,220円 |

この数字を用いて、3つのケースを例に実際の出産手当金の計算を紹介します。

①出産が予定日通りのケース

②出産が予定日より早まったケース

③出産が予定日より遅れたケース

3-3-1. ①出産が予定日通りのケース

- 出産は予定日通り

- 出産のために休業した日数:42日

|

6,220円(日額)×42日=261,240円 |

3-3-2. ②出産が予定日より早まったケース

- 出産のために休業する予定だった日数:42日

- 出産が予定日より10日早まった

- 出産のために実際に休業した日数:32日

|

6,220円(日額)×(42日-10日)=199,040円 |

出産日が早まった日数分を休業した日数から引くことが、予定日通りとの違いです。計算時には引き算を忘れないようにしましょう。

3-3-3. ③出産が予定日より遅れたケース

- 出産のために休業する予定だった日数:42日

- 出産が予定日より5日遅れた

- 出産のために実際に休業した日数:47日

|

6,220円(日額)×(42日+5日)=323,440円 |

出産日から遅れた日数分を休業した日数に足すことが、予定日通りとの違いです。こちらも、計算時に忘れないようにしましょう。

3-4. 産前休業を取らなかった場合の出産手当金の扱い

産前休業を取得せず出産日当日まで勤務した場合でも、出産日以前42日間(多胎妊娠は98日間)のうち、実際に勤務しなかった日は支給対象です。妊娠中の体調不良による休業や、出産日当日に勤務しておらず給与の支給がない場合には、その期間が産前休業として扱われ、出産手当金の支給対象となることがあります。

一方、産後休業は労働基準法により取得が義務付けられているため、必ず休業させなければなりません。そのため、産後休業分については全期間が出産手当金の支給対象です。

4. 出産手当金の申請方法と必要書類

出産手当金の申請方法は、産前休業分と産後休業分に分けて申請する方法と、産後一括して申請する方法があります。ここでは、産後一括して申請する方法を解説します。

4-1. 出産手当金の申請は会社側と従業員側双方で手続きが必要

出産手当金の申請には、会社側と従業員側の双方での手続きが必要です。

出産手当金は、従業員が申請する場合でも、会社側は「事業主証明」という申請書に賃金の支払期間や計算方法などを記載する必要があります。

従業員にすべて任せられるものではないため、会社側はどのような手続きがおこなわれるのか、必要になる書類とあわせて把握しておきましょう。

4-2. 出産手当金申請の必要書類

協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、出産手当金申請の際に必要となる書類は「健康保険出産手当金支給申請書」のみです。

申請書には医師・助産師の証明欄と事業主証明欄が含まれているため、原則として別途診断書の添付は不要となります。不備や記載内容の不一致がある場合には、本人確認書類などの追加提出を求められる場合がありますが、通常は添付不要です。

ただし、健康保険組合の場合は組合によって手続きが異なるため、母子手帳のコピーなど追加書類の提出を求められることがあります。必要書類を確認し、手続きを進めましょう。

4-3. 出産手当金を申請する流れ

実際に出産手当金を申請する流れを解説します。会社側と従業員側に分けて、それぞれ対応すべきことを順に解説しますので実務の参考にしてください。

4-3-1. 【会社】産前・産後休業の申請を受ける

従業員から妊娠の報告を受けたら、産前・産後休業の規定を説明し、取得の希望を確認しましょう。

産前産後休業は休業届がなくても法的には取得可能ですが、正確に把握するために、「産前産後休業申請書」などを準備しておくとよいでしょう。

4-3-2. 【会社】出産手当金の申請に必要な書類を準備し従業員に渡す

協会けんぽや各健康保険組合のホームページから出産手当金の申請書類をダウンロードし、必要な添付書類を確認します。なお、協会けんぽの場合、申請書には次の項目の記入が必要です。

- 被保険者情報

- 振込先指定口座

- 申請内容

- 出産予定日と出産日

- 被保険者が出産のために仕事を休んだ期間(産前・産後休業期間)

- 申請期間中に事業主から給与が支払われたかどうか、およびその金額

- 医師・助産師記入欄

医師や助産師の記入が必要な部分もあるため、産休に入る前に従業員に渡しておき、産休明けに提出してもらうとスムーズです。

4-3-3. 【従業員】必要事項を記入する

申請書類を受け取った従業員は、被保険者情報を記入します。氏名や住所、被保険者番号など、基本的な情報が中心なので、迷うことなく記入できるでしょう。

4-3-4. 【従業員】産院で医師や助産師の項目を記入してもらう

申請書の2ページ目には医師・助産師の証明欄があります。該当ページを提出し、医師・助産師に必要事項を記入してもらいましょう。入院中や産後の通院時に記入・返却してもらうのが一般的です。

4-3-5. 【会社】事業主証明書類を作成する

申請書の3ページ目には事業主の証明欄があります。産前・産後休業期間を終えた後、従業員の賃金や出勤状況を記載しましょう。書き方の詳細やポイントについては、この後の章で詳しく説明します。

4-3-6. 【会社・従業員】健康保険団体に必要書類を提出する

従業員の産休が終わった後、申請書など書類の準備が整ったら、所定の窓口(協会けんぽまたは、健康保険組合)に提出します。

以上で、出産手当金の申請は完了です。給付金は申請書に記載した従業員の口座に直接支払われます。支給決定までは出産日から3~4ヵ月かかるのが一般的です。

産前産後休業中は給与が支払われないことから、従業員が「出産手当金の入金を早めたい」と希望するケースもあります。その場合は、あらかじめ会社と従業員の双方で必要な申請書や証明書を準備しておき、産後に「医師・助産師の証明欄」が確認でき次第、速やかに提出できる体制を整えておくとスムーズです。

5. 退職を予定している場合の出産手当金の申請方法

産前産後休業期間中に退職を予定している場合でも、要件を満たせば退職後も出産手当金が継続して支給されるケースがあります。支給の条件と注意すべきポイントを解説します。

5-1. 退職予定でも出産手当金の申請ができる条件

出産手当金の退職後の継続給付を受けるには、次の3つの要件を満たさなければなりません。

- 退職日前日までに継続1年以上の被保険者期間があること

- 退職時点で出産手当金を受けているまたは受けられる状態(産前42日※多胎妊娠の場合98日~産後56日で労務に服していないこと)であること

- 退職日に出勤していないこと

産休中の退職でも、これらを満たせば継続給付の対象になります。

5-2. 退職予定の場合の申請方法

退職後に出産手当金を申請する場合は、被保険者本人が申請します。退職後は、健康保険の被保険者資格を喪失し、会社と健康保険機関の事務的な関係が消失してしまい、申請を代行できないためです。

「健康保険出産手当金支給申請書」をダウンロードし、本人記入欄などの必要事項を記入します。医師・助産師記入欄は在職時の申請と同様、産院で証明を受けます。会社は事業主証明欄を記載し、被保険者本人へ郵送します。必要書類が揃ったら、本人が直接、協会けんぽ支部または健康保険組合へ郵送または窓口へ提出します。

退職後の出産手当金の申請については、次の記事でより詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

関連記事:退職後でも出産手当金はもらえる?支給条件・もらえないケース・注意点を解説

6. 出産手当金申請書の書き方のポイント

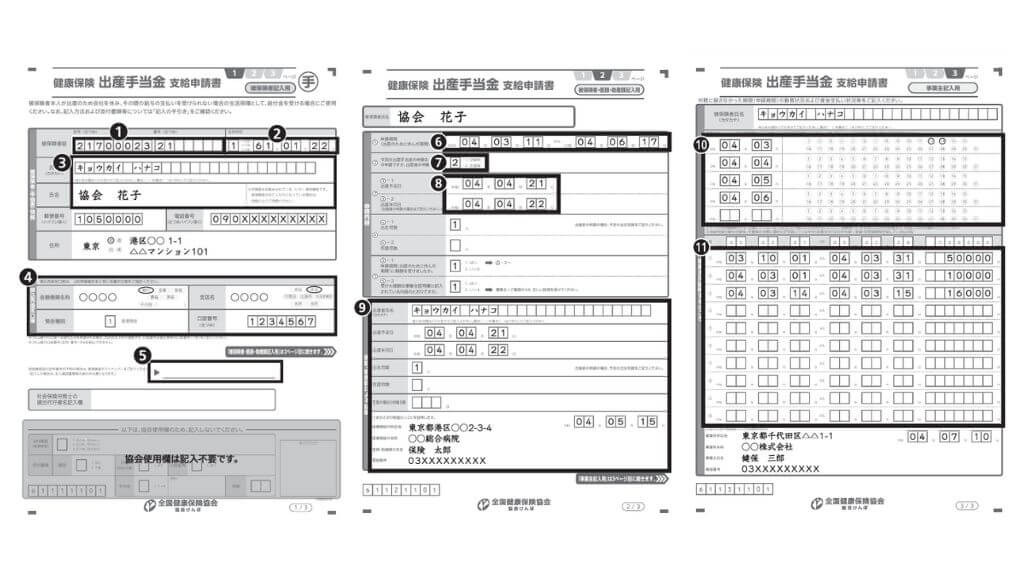

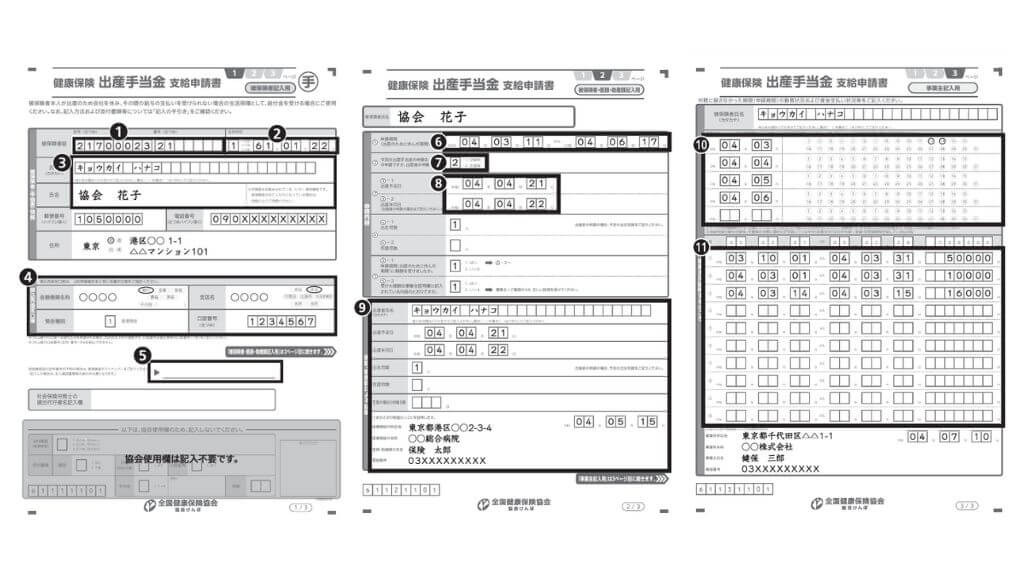

出産手当金の申請書は全3ページ構成で、1ページ目と2ページ目は従業員が記入し、3ページ目は事業主が記入します。ここでは、それぞれのページの書き方や記入時の注意点をまとめます。

参考:健康保険出産手当金支給申請書(手書き用記入例)|全国健康保険協会

6-1. 被保険者記入用

1ページ目の被保険者記入用には、被保険者番号や氏名、住所、電話番号、生年月日などの基本情報を記入します。記入漏れの無いよう、すべての項目を正確に記入しましょう。

次に、出産手当金の振込先として被保険者名義の口座情報を記載します。万が一、書き間違えた場合は、訂正箇所を二重線で消し正しい内容を記入しましょう。

6-2. 被保険者・医師・助産師記入用

2ページ目は、被保険者・医師・助産師記入用の書式です。出産日・出産予定日は、支給対象期間を計算する基準になるので日付を正しく記入しましょう。医師・助産師の署名は、健保に提出する正式な証明のために必須となります。

これらは出産後に記入するため、入院中や産後の通院時に依頼するのが一般的です。申請書は3ページ構成ですが、証明欄のある2ページ目だけを産院に渡しても問題ありません。出産日や妊娠週数などの記入漏れがあると差し戻しとなる恐れがあるため、申請前に必要事項がすべて記載されているか確認しましょう。

また、医療機関によっては証明書記入に文書料が発生する場合があります。事前に確認しておくと安心です。

6-3. 事業主記入用

3ページ目は事業主記入用です。被保険者の勤務状況や賃金の支払状況、事業主による証明を記入します。

勤務状況については月別に記入欄があり、申請期間中に出勤した日を〇印で囲みます。この欄に有給休暇の取得日を記入する必要はありません。ただし、賃金の支払状況欄には、取得日に支払った賃金額を記入する必要があります。

賃金の支払状況欄には、有給休暇の賃金のほか、出勤日でない日に支払った報酬や手当(通勤手当や住宅手当など)を記入します。また、事業主の証明は申請の都度必要です。産前休業と産後休業を分けて申請する場合など、2回目以降の申請の際にも省略はできないため注意しましょう。

7. 出産手当金の申請方法を理解して従業員の働きやすい環境を整えよう

出産手当金は、出産のために休業する従業員の生活を支える大切な制度です。会社が申請方法や必要書類、退職者の取り扱いなどを正しく理解することで、スムーズな申請手続きが可能になり、従業員は安心して出産や育児に専念できます。

申請書の構成や記入ポイント、申請フローなどをあらかじめ共有し、産前産後のサポート体制を整えることが、従業員の働きやすさや会社への信頼につながるでしょう。

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について

- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点

- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方

- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

労務管理の関連記事

-

【2025年12月最新版】労働施策総合推進法が改正!カスハラ対策の義務化や治療と仕事の両立支援を解説

人事・労務管理公開日:2026.01.20更新日:2026.01.19

-

育児休暇の給料は有給・無給?制度設計ポイントや育児休業との違いを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.26更新日:2025.12.26

-

L字カーブとは?M字カーブとは違う?原因と解消に向けた取り組みを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.12更新日:2025.12.10

社会保険の関連記事

-

雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説

人事・労務管理公開日:2025.08.08更新日:2025.08.27

-

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.13更新日:2025.10.09

-

70歳以上の従業員の社会保険を解説!必要な手続きや注意点とは

人事・労務管理公開日:2022.04.16更新日:2026.01.28