試用期間とは?目的や通常の雇用期間との違い・本採用前の退職について解説

更新日: 2025.11.21 公開日: 2022.9.16 jinjer Blog 編集部

試用期間とは、従業員を正式に採用する前に適性や能力を見極めるために設けられる期間です。

従業員を新たに雇い入れる際に、履歴書や面接だけで求職者の適性を判断するのはなかなか難しいものです。ですが、試用期間を設ければ、実際に働く様子をみながら適性を判断することが可能となります。

法律上の明確な定義はなく企業ごとに設定されますが、労働契約は試用期間中でも成立しています。そのため、解雇や労働条件の扱いには労働基準法に基づいた制限があり、適切な対応が求められます。

そこで今回は、試用期間の設定方法や注意点、メリットやデメリット、トラブル対処方法について解説します。

目次

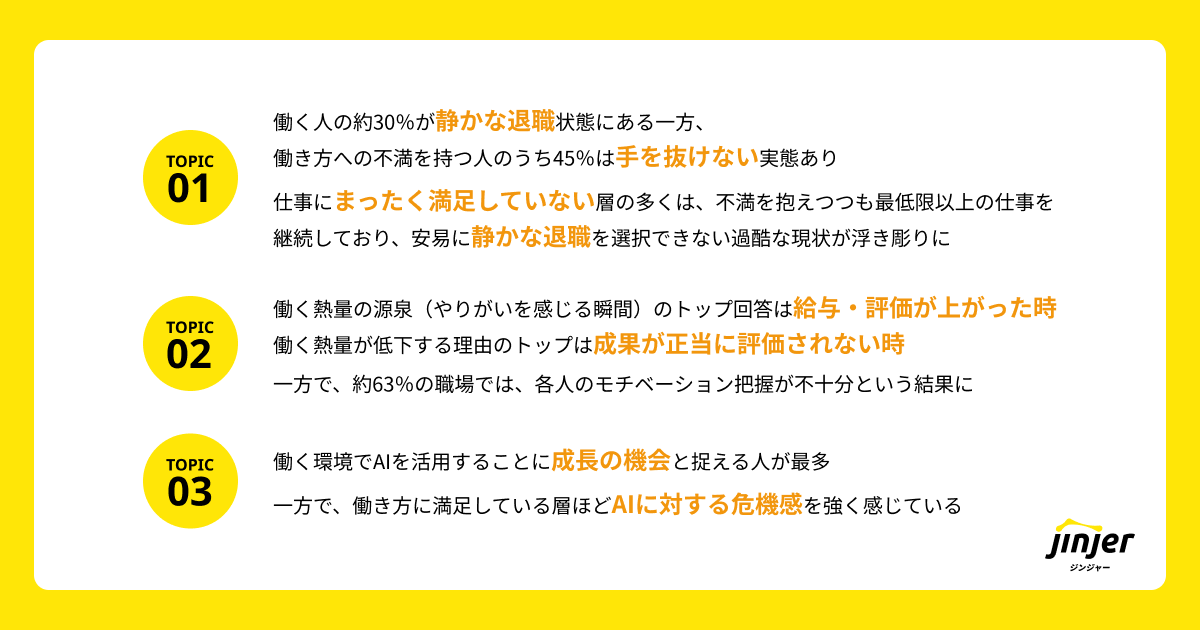

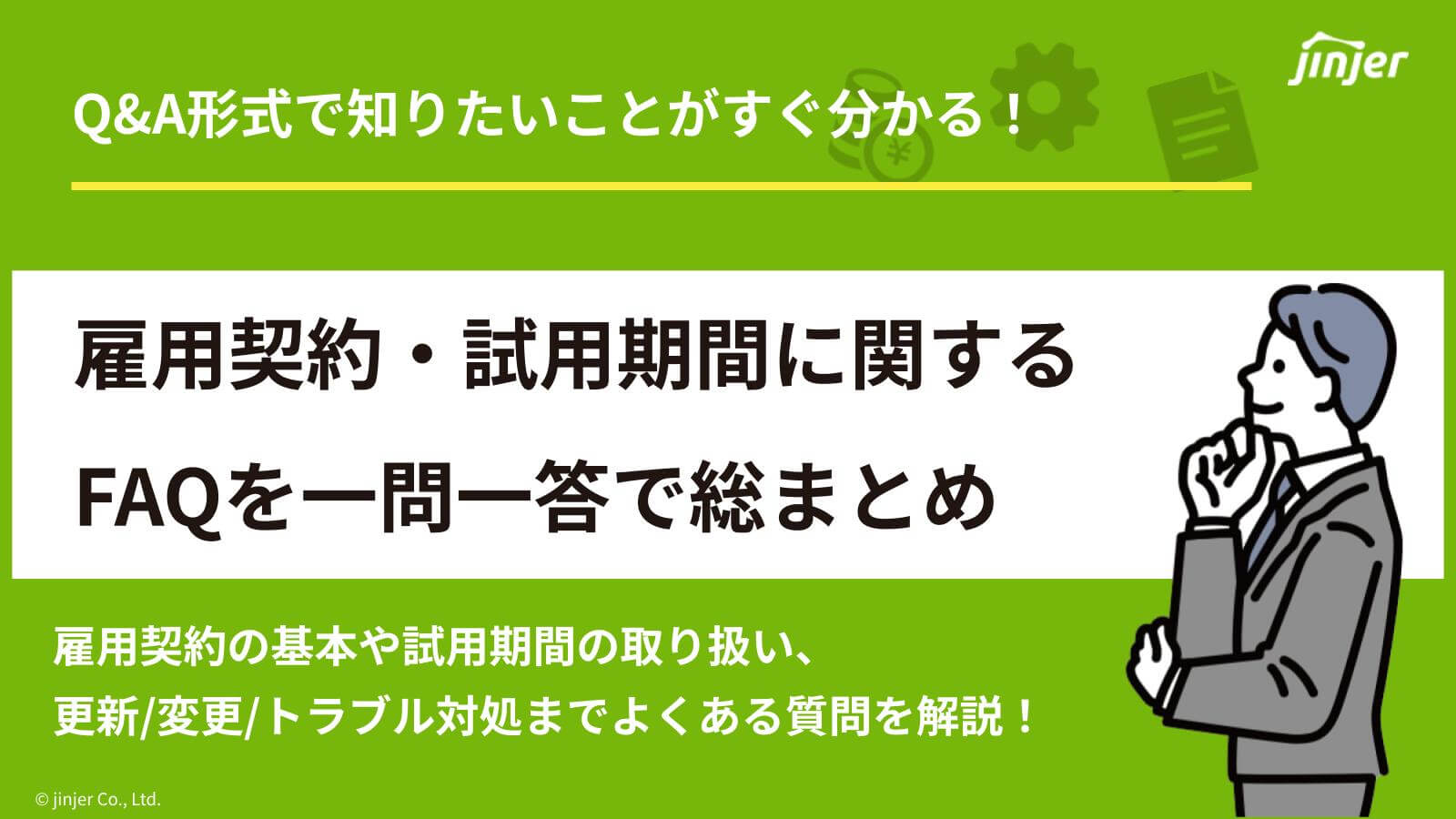

雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。

法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。

◆押さえておくべきポイント

- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)

- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)

- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成

- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策

いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 試用期間とは?

試用期間とは、採用した従業員が自社の社員として相応しい適性やスキルを備えているかを判断するために設けられている期間のことを指します。

正社員を採用するときは、書類選考からはじまり面接を経て採用になることがほとんどです。

しかし、入社前の採用過程では見極めがどうしても難しい能力や適性などもあるでしょう。そういった能力や適性を入社してから見極めて、本採用するかどうか決めるために設定する期間のことを試用期間としています。

法律上でいうと、試用期間中は「留保解約権付の雇用契約が成立している」と解釈されています。

ただし、社会通念上相当の合理的な理由がない限りは、留保解約権の行使は認められないため、本採用にならないケースはほとんどありません。

長期雇用を前提として、試用期間終了後に本採用として移行するケースが一般的です。

1-1. 会社が試用期間を設ける目的

試用期間を設ける目的は、採用した従業員が業務や会社に適応できるかを見極めることにあります。履歴書や面接だけでは把握できない実際の勤務態度や協調性、能力を確認するために活用されます。

企業側は業務遂行力や職場環境への適応度を判断でき、従業員にとっても業務内容や職場の雰囲気が自身に合うかを確認できる機会となります。また、採用ミスマッチを早期に防ぐことは、双方にとって大きなメリットです。

判例上も試用期間は「解約権留保付労働契約」とされ、企業が解雇をおこなう際には合理的な理由が必要です。そのため、単に企業の都合で解雇できる仕組みではなく、労働者保護の観点からも慎重に運用しなければならない制度といえます。

1-2. 試用期間の一般的な長さ

試用期間の長さについて法律で明確な規定はありませんが、一般的には1ヵ月から3ヵ月程度に設定されるのが標準的です。企業によっては6か月とする場合もありますが、過度に長期に設定すると実質的な雇用制限とみなされる可能性があるため注意が必要です。

長すぎる試用期間を設定すると、合理性を欠くと判断され、公序良俗違反(民法90条)として無効になることもあります。そのため、企業は業務内容や職種の特性を考慮し、適切な期間を設定しなければなりません。

また、試用期間中も労働契約は成立しているので、社会保険や労働保険の加入義務は通常の従業員と変わらないという点にも注意が必要です。そのため、期間の長さを定める際には法律上の制約と実務上の運用の両面を踏まえ、合理的で透明性のある対応をおこないましょう。

参照:民法に基づいて契約の効力を否定することができますか|法務省

1-3. 試用期間と研修期間の違い

試用期間と研修期間は混同されやすいですが、目的と法的な位置づけが異なります。

試用期間は企業が従業員の適性や能力を評価し、正式採用の可否を判断するために設けられるもので、労働契約はすでに成立しています。一方、研修期間は業務知識やスキルを習得する教育的な目的でおこなわれるものです。つまり、従業員に必要な知識を企業が付与するために設けられている期間と位置づけられています。

研修期間中も労働者としての地位は保障されており、労働基準法が適用される点は試用期間と共通です。しかし、研修は教育的要素が強いため、解雇の判断に直結するものではありません。企業は両者を明確に区別して就業規則や労働条件通知書に定め、従業員に誤解を与えないよう運用することが求められます。

1-4. 正社員だけでなくパート・アルバイトも対象になる

試用期間は正社員に限らず、パートやアルバイトなど多様な雇用形態の労働者にも適用されます。

労働契約が成立している以上、雇用形態に関係なく試用期間中の労働者は労働基準法の保護を受ける立場にあります。例えば、勤務態度や業務遂行能力を確認するためにパートやアルバイトに試用期間を設けることは可能です。その場合も、解雇には合理的な理由と社会的相当性が求められます。

また、パートやアルバイトの試用期間であっても、賃金や労働時間など労働条件を明示する義務は企業側にあり、通知書や契約書に明記しなければなりません。さらに、社会保険や労働保険の加入要件を満たす場合には、試用期間中であっても加入手続きをおこなう必要があります。

こうした対応を怠ると労務管理上のリスクとなるため、雇用形態を問わず適切に取り扱うことが重要です。

2. 試用期間と通常の雇用期間の違い

試用期間は正式採用前の評価期間という位置づけであり、通常の雇用期間と異なる取り扱いが存在します。

労働契約は試用開始時点で成立していますが、企業は従業員の適性や勤務態度を見極め、正式採用の可否を判断する余地が残されています。そのため、解雇に関する要件や賃金の設定方法などで、通常の雇用期間との相違が生じることがあるのです。

ここでは、試用期間と通常の雇用期間の違いについて解説していきます。

2-1. 解雇の要件が異なる

試用期間は、労働契約の解約権が留保されている「解約権留保付労働契約」と解釈されるため、通常の雇用期間とは異なり解雇の要件が緩やかである点が特徴です。

企業は、新入社員の試用期間中に労働契約を解約できる権利を持っています。このため、通常の解雇の有効性の判断基準は、かなり厳しいのですが、それに比べると試用期間中の解雇(本採用拒否)は、判断基準は少し緩やかな傾向となっています。

しかし、試用期間中であっても労働基準法第18条の2が適用されるので、解雇権の濫用は認められません。例えば、解雇には合理的な理由が求められ、その理由についても労働基準法や判例に従って慎重に判断する必要があるのです

企業の人事担当者は、この点を踏まえながら、試用期間の運用方法を適切に設定し、有効に活用することが重要です。一方、新入社員は、試用期間中に求められるパフォーマンス基準や評価項目を理解し、円滑な本採用に向けて努力することが求められます。

2-2. 賃金設定が異なる

試用期間中の賃金は、通常の雇用期間に比べて低く設定される場合があります。これは、従業員の能力や業務適性を確認する期間であることから、評価の要素として反映されることがあるからです。

また、試用期間の従業員は企業の利益につながる成果を出しづらいため、賃金を抑える企業も多いようです。

ただし、最低賃金法に基づき、試用期間中であっても地域や年齢に応じた最低賃金は必ず保障されます。また、試用期間中の賃金は社会保険料や労働保険料の計算基礎となりますが、一定の手当や賞与の対象外とされるケースもあります。

試用期間中であっても、労働契約に基づく賃金支払い義務が生じるため、賃金の設定は労働条件通知書や就業規則に明示しておく必要があります。

試用期間中は平均賃金の算定対象外になる

試用期間中は、通常の雇用期間と異なり、平均賃金の算定対象外となることが多いです。

平均賃金とは、基準日以前3カ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割ったもので、解雇予告手当や休業手当の計算に用いられます。しかし、試用期間中の賃金は原則としてこの平均賃金の算定に含まれません。これは労働基準法12条3項5号で規定されています。

ただし、試用期間中に解雇などの事由が発生した場合は、その期間の賃金も含めて平均賃金を計算する必要があります。例えば、試用期間から本採用に移行した後に解雇される場合は試用期間中の賃金は含まれませんが、試用期間満了時に解雇される場合にはその賃金を含めることになります。

企業の人事担当者や新入社員は、この違いを理解し、適切な対応をすることが重要です。

2-3. 解雇予告手当の支払いルールが異なる

試用期間と通常の雇用期間の違いの一つとして、解雇予告手当の支払いルールが異なる点が挙げられます。

労働基準法によれば、使用者は労働者を解雇する際に30日以上前に解雇予告をおこなうか、または解雇予告手当を支払わなければなりません(労働基準法20条1項)。

ただし、試用期間中の労働者に対しては、状況が異なります。具体的には、雇入れ後14日以内の試用期間中の労働者の場合、解雇予告や解雇予告手当の支払い義務はありません(労働基準法21条4号)。

一方で、雇入れ後14日が経過した後の試用期間中の労働者に関しては、試用期間中もしくはその満了時に解雇をおこなう際には解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。この違いは、企業の人事担当者にとって重要なポイントであり、新入社員に対しても正確なルールを理解してもらうことが肝要です。

3. 試用期間を設けるメリット

試用期間を設けるメリットは、下記の2点が挙げられます。

- 採用ミスマッチのリスクを軽減

- 本採用後すぐに配置を決められる

試用期間を設けることで、企業は採用した従業員の能力や勤務態度を実務の中で確認できます。面接や書類だけでは判断が難しい適性や職場適応力を評価できるため、採用ミスマッチのリスクを低減できます。従業員にとっては、職場環境や業務内容が自分に合うかを確認する期間となり、定着率が向上する効果も期待できるでしょう。

また、実際の業務を任せることで、本採用後にすぐに適した部署への配置が決められます。さらに、試用期間中は解雇の柔軟性が認められる側面があり、採用の判断に一定の裁量を持てることもメリットです。

企業はメリットを活かすため、試用期間の目的や評価基準を明確に定め、就業規則や労働条件通知書に反映させる必要があります。

4. 試用期間を設けるデメリット

試用期間を設定する場合、メリットだけでなく、次のようなデメリットも把握しておきましょう。

- 本採用までに工数とコストがかかる

- 本採用しても辞退されかねない

- 試用期間中のフィードバックが難しい

試用期間を設けると、当然ですが本採用に至るまでに時間と育成コストがかかります。新人にかかるコストは投資とも言えますが、中小企業にとっては負担となることもあるでしょう。

また、試用期間は企業側が応募者を見極める期間であると同時に、応募者側も企業を見極める期間です。そのため、企業側が本採用を決定しても、応募者側から辞退されるリスクがあります。

試用期間中の従業員との関係性の構築が不十分なので、適切なフィードバックが難しいこともデメリットとなるかもしれません。関係性が十分に築かれていない段階での厳しいフィードバックは、従業員のモチベーションを低下させたり、不信感を与えたりする可能性があります。

5. 試用期間の設定方法

試用期間の設定方法は大きく分けると以下3ステップとなります。

- 就業規則に試用期間の規定を明記する

- 試用期間の内容を契約書に明記する

- 採用時に試用期間について説明をおこなう

それぞれ詳しくポイントを踏まえながら解説します。

5-1. 就業規則に試用期間の規定を明記する

試用期間を設定する際は、就業規則や労働契約においてそのルールを明確に定めることが一般的です。

厚生労働省が提供するモデル就業規則によれば、試用期間について以下のような条文が用意されています。

(試用期間)

第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から か月間を試用期間とする。

2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。

3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第53条第2項に定める手続によって行う。

4 試用期間は、勤続年数に通算する。(解雇)

第53条 略

2 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。 3・4 略

企業の人事担当者は、この条文例を参考にして、自社の就業規則に試用期間に関する条文を導入することができます。

これにより、試用期間中のトラブル対応も円滑に進められるでしょう。一方、新入社員にとっても、このような規則が明確化されていれば、試用期間中の自身の立ち位置や期待される行動が明確になります。全ての労働者につき原則として試用期間を設ける場合には就業規則で、労働者ごとに設定内容を変えたい場合には労働契約で試用期間を定めるのが適切です。

また、ハローワークに求人情報を出すのであれば、求職票に試用期間がある旨を記載しておきましょう。

5-2. 試用期間の内容を契約書に明記する

労働者を雇用すると、企業は労働者に対して雇用条件を記載した「労働条件通知書」を作成・交付することが、労働基準法第15条で定められています。

つまり試用期間を設けるのであれば、期間や賃金などの処遇について通知書もしくは契約書といった書面へ記載し、本人へ説明をおこなう必要があります。本人の納得を得られなければ、試用期間を設けることはできません。

試用期間の内容は、雇用契約書や労働条件通知書に明確に記載することが重要です。具体的には、試用期間の開始日・終了日、評価の基準、解雇や契約終了の条件、賃金や労働時間の取り扱いなどを詳細に明示します。明記することで、従業員と企業の間で認識のずれが生じにくくなり、試用期間中の不当解雇や労働条件に関するトラブルを防止できます。また、契約書に記載することで、試用期間中の権利義務関係が法律上も明確となり、トラブルが発生した際にも証拠として活用することが可能です。

また、就業規則にも試用期間の有無や労働条件などについて明記しておく必要があります。

5-3. 採用時に試用期間について説明をおこなう

採用時には、内定通知の段階で試用期間の内容を従業員に説明することが重要です。就業規則や労働条件通知書に試用期間を明記するだけでなく、必ず従業員に口頭でも試用期間について説明をおこないましょう。

具体的には、試用期間の目的や期間、評価方法、解雇や契約終了の条件、賃金や労働時間の取り扱いなどをわかりやすく伝えます。

可能であれば、口頭での説明だけでなく、契約書や労働条件通知書を作成しましょう。書面にして双方で確認することで、認識のずれや誤解を防ぐことが可能です。また、従業員が理解したことを確認しておけば、トラブルや不当解雇のリスク軽減にもつながります。

説明をより丁寧におこなうことで、認識の違いによる双方の溝を埋めることができ、スムーズに試用期間を開始することができます。

6. 試用期間を導入する際の注意点

試用期間を設定するにあたっては、事前にいくつか注意しておきたいポイントがあります。特に試用期間の長さや待遇、残業代の支払い、社会保険などに関しては、誤った認識でいると法律に抵触する恐れがあるため、注意が必要です。

6-1. 試用期間は適切な範囲で設定する

試用期間の長さについては法律上の決まりがないため、独自に設定していることがほとんどです。正社員の場合は、大体が6カ月未満に設定されていることが一般的となっています。正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなどにも試用期間を設けることは可能ですが、性質から考えても正社員より短いケースが多いです。

ただし、試用期間中の従業員は身分が不安定な立場です。そのため、1年を超えるような長期間を設定するのは従業員のエンゲージメント低下を招く恐れがあります。また、法律上の決まりが無いとは言え、設定期間が長すぎる場合、民法90条の公序良俗違反などに該当するとみなされる場合もあるので注意しましょう。

企業は、業務内容や職種の特性を考慮して、評価に必要な期間を適切に設定することが重要です。設定した期間は、就業規則や労働契約書に明示し、従業員に周知することで、誤解やトラブルを防ぐことができます

6-2. 待遇は法律の範囲内で設定する

試用期間中の従業員の待遇は、原則として企業が任意で定めることができますが、法律を下回る待遇は認められないため注意が必要です。特に賃金に関しては、最低賃金法に則って試用期間中であっても、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

ただし、以下の条件に該当する場合は、最低賃金の減額特例適用を都道府県の労働局長に申請することで、最低賃金を下回る給与を設定することもできます。

- 申請のあった業種又は職種の本採用労働者の賃金水準が最低賃金額と同程度である

- 申請のあった業種又は職種の本採用労働者と比べて、試用期間中の労働者の賃金を著しく低額に定める慣行が存在するなど減額対象労働者の賃金を最低賃金額未満とすることに合理性がある

申請が認められれば、最長6か月・最大で最低賃金の20%給与を減額することが可能です。

6-3. 試用期間中でも各種保険の加入や残業代の支払いは必要

試用期間中であっても、雇用保険や社会保険の被保険者となる要件を満たしている場合は、それぞれ手続きをおこなわなくてはいけません。加入義務は本採用日ではなく、雇入れた日(試用期間の開始日)に発生する点に注意が必要です。

また、36協定を締結している場合は、試用期間中の従業員にも残業や休日出勤を命じることはできますが、労働基準法で定められた割増率を乗じた時間外手当や深夜手当、休日手当を支払う必要があります。

「まだ本採用ではないため、各種保険の手続きや残業代の支払いは不要」と思われている方もいるようですが、いずれも手続きや支払いを怠ると法律違反とされ、処罰の対象となるので注意しましょう。

企業には、試用期間であることを理由に待遇や権利を軽視せず、法令に基づいた適正な運用をおこなうことが求められます。

6-4. 試用期間も有給休暇の付与要件に含まれる

有給休暇は労働基準法で定められた権利であり、試用期間も付与要件の計算期間に含まれます。

有給休暇は、雇い入れ日から6か月経過し、その期間中の全労働日の8割以上出勤したことが付与要件となっています。付与要件を満たす従業員に、使用者は必ず有給休暇を与えなくてはいけません。

この雇い入れ日から6か月以上には試用期間も含まれます。試用期間中だからといって、企業が有給休暇の権利を制限することはできません。試用期間をカウントせずに、有給休暇の付与要件を満たさないとして有給休暇を与えなかった場合は、労働基準法違反となります。悪質な対応をした場合は、処罰の対象とされるため注意しましょう。

なお、正社員だけに限らず、パートやアルバイトに試用期間を設定した場合でも、同様に有給休暇の付与日数を扱う必要があります。

6-5. 雇用形態が変わる際は契約を締結しなおす

試用期間終了後に契約社員から正社員への本採用を決める場合には、正社員として新たな契約を結び直す必要があります。これは、「試用期間中は契約社員、本採用後は正社員」といった異なる雇用形態を一つの契約で結ぶことが法的に認められていないためです。

例えば、パートタイムから正社員への変更や契約社員から正社員への移行では、賃金や勤務時間、試用期間の有無など労働条件が異なることがあります。この場合、口頭だけの説明ではトラブルの原因となるため、契約書や労働条件通知書に明記し、従業員に署名や押印を求めることが重要です。

また、試用期間中と試用期間終了後で雇用形態が変わる契約をする場合は、求人募集時にその旨を明確に示しておくことが重要です。また、採用時には、試用期間終了後に契約内容が変更されることについて十分に説明し、労働者の理解を得る必要があります。

事前の情報共有不足や説明不足がトラブルを招かないよう、適切な対応を心がけましょう。

7. 本採用前の試用期間中に解雇することは可能?

試用期間中の契約関係に関しては、解約権留保付の労働契約が成立しているとみなされます。解約権留保付とは、企業が労働契約の解約権を留保している状態のことです。

企業は一定の範囲でその解約権を行使することにより、労働契約を解約、つまり解雇することが可能とされています。

ただし、企業側の勝手な都合や判断で解雇することはできないので、本採用拒否の要件や手続きをしっかり確認しておきましょう。

7-1. 本採用拒否の要件

本採用拒否の要件には、いくつか具体的な条件が存在します。まず、労働契約や就業規則に本採用拒否に関する規定が明示されていることが前提となります。

この規定に基づき、労働者の勤務態度や業務遂行能力が本採用に至らないと判断される場合があります。また、業務評価が一定基準に達しないことや、指導や研修にもかかわらず改善が見られない状況も要件に含まれます。

次に、拒否の理由が客観的かつ合理的であり、企業側の一方的な判断ではないことが重要です。そして、本採用拒否の決定については、詳細に説明し、当該労働者に納得してもらうための手続きを取ることが求められます。

解約権の行使に関しては通常の解雇より広い範囲における解雇の自由が認められますが、大前提として、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められるものでなくてはなりません。

例えば、採用当初に知ることができなかった事実が試用期間中に判明し、引き続き雇用するのは適当でないと判断した場合は、解約権の行使が認められます。

ただし、会社の都合による一方的な解雇は認められませんので注意しましょう。

なお、このルールは雇用形態は問わないので、正社員だけでなく、パートやアルバイトにも適用されます。

7-2. 不当解雇とみなされるリスク

不当解雇にあたらないためには、解雇事由が客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められるかどうかをしっかり見極める必要があります。

単純に「思ったより能力がなかった」「スキルが足りなかった」といった理由では、今後適切な指導・教育をおこなうことで改善する可能性が否めないため、解雇に相当する要因とはみなされません。

一方、「欠勤や遅刻を繰り返すなど勤務態度が悪い」「病気やケガなどで働き続けることが困難になった」「労働者が経歴を詐称していた」などの理由は解雇事由に該当するとみなされる可能性があります。

ただ、勤務態度が悪い場合はまず本人に注意・指導をおこなう必要があり、病気やケガについても医師から「復職は困難」という診断がなければ容易に解雇することはできません。

不当解雇とみなされた場合、従業員は裁判を起こす可能性があります。敗訴した場合は、解雇無効の判決に基づき給与の支払い義務や損害賠償、解雇予告手当の支払いを求められるリスクがあります。

こういったリスクを回避するには、解雇に足る理由がある場合でも、企業として必要最低限の取り組みや対策を講じることが大切です。

7-3. 本採用拒否をする際の手続き

本採用拒否をおこなう際には、慎重かつ適切な手続きが求められます。

まず、法令や判例を参考にして、本採用拒否の理由が正当であるかを検討しましょう。もし認められない場合は、退職勧奨をおこない、合意退職を目指すことが望ましいです。

次に、解雇予告について対応します。原則として解雇日の30日前に予告する必要がありますが、予告期間を短縮する場合、その日数に相当する解雇予告手当を支払う義務があります。ただし、雇入れ後14日以内の試用期間中の労働者は労働基準法第21条第4号の規定によりこの限りではありません。

最後に、退職手続きを進めます。貸与品を返却させ、必要な書類を適切に交付します。これには、源泉徴収票や雇用保険被保険者票、退職証明書(請求された場合)、離職票、健康保険資格喪失証明書などが含まれます。

退職に際しては、スムーズな手続きをおこないトラブルを未然に防ぎましょう。

8.試用期間に対する従業員の不安を取り除く対策

試用期間は従業員にとって、雇用の安定性や評価への不安を感じやすい期間です。企業は、こうした不安を軽減するために、試用期間の目的や評価基準、労働条件を明確に伝えることが重要です。

また、本採用拒否の要件や手続きもあらかじめ説明しておくことで、従業員に安心感を与え、モチベーションや定着率の向上につなげることができます。

ここでは、従業員の不安を取り除く具体的な対策を解説します。

8-1.試用期間の目的を伝える

試用期間の導入にあたっては、まず従業員にその目的を明確に伝えることが重要です。

試用期間は単なる評価期間ではなく、企業が業務適性や職場環境への適応状況を確認する期間であることを説明します。また、従業員にとっても職場に適応できるかを確認する機会であることを示すことで、双方にとってのメリットを理解させることができます。

目的を正しく伝えることで、試用期間中の不安や疑念を軽減し、従業員のモチベーション維持につながります。さらに、評価基準やフィードバックの方法についてもあらかじめ説明し、透明性を確保することで納得感のある評価制度として運用することも可能です。

可能であれば、伝える内容を文書化し、面談や契約書で補足するとよいでしょう。

8-2.労働条件を明確にする

試用期間中の従業員の不安を軽減するためには、労働条件を具体的かつ明確に示すことが不可欠です。「求人案内に記載してあるから理解しているだろう」と思うかもしれませんが、応募者全員が確実に労働条件を把握しているとは限りません。

賃金や勤務時間、休日・休暇の扱い、残業や手当の支払い方法、社会保険の加入条件などすべての条件を文書で明示します。また、契約書や労働条件通知書だけでなく、口頭での説明や面談を通じて内容を確認することも不安感を取り除くのに効果的です。

労働条件を明確化することで、誤解や不信感を防ぎ、従業員が安心して業務に取り組む環境を整えられます。また、企業側は労働条件に関する情報提供を徹底することで、トラブル防止と信頼関係構築の両方を実現できるでしょう。

8-3.本採用拒否の要件を説明する

従業員の不安を軽減するためには、試用期間終了後の本採用拒否の要件も事前に明確に説明することが重要です。

本採用拒否は、従業員の業務遂行能力や勤務態度、職場適応状況など、客観的かつ合理的な理由に基づく必要があります。単なる企業都合や恣意的判断は不当解雇と判断されるリスクが高く、裁判で損害賠償や解雇予告手当の支払いを求められる可能性があります。

そのため、本採用の評価基準や判断方法を文書で示し、従業員に理解させることが不可欠です。また、面談や評価報告書を通じて具体的な根拠を伝えることで透明性を確保し、従業員の納得感を高めることができます。

本採用拒否に関しては、従業員のモチベーションを下げてしまう可能性があると考えるかもしれません。しかし、説明を徹底することで、企業は法的リスクを低減しつつ従業員の不安も解消できるでしょう。

9. 試用期間中のトラブル対処法

試用期間中には、従業員との間でさまざまなトラブルが発生することがあります。

例えば、試用期間の延長を希望する場合や、急な欠勤・無断欠勤などが典型的です。企業は、こうしたトラブルに対して適切な対応方法を理解しておく必要があります。

ここでは、試用期間中に起こり得るトラブルとその対処法について詳しく解説します。

9-1. 試用期間の延長を相談したい場合

試用期間を延長したうえで本採用の可否を判断したいと考える場合があります。

例えば期間中に病気やケガなど諸事情によって長期間会社を休んだ場合などです。長期間会社を休むと、業務への適性を判断するという会社側の目的が達成されないことになります。

また、勤務態度に問題があり、もう少し様子を見たい場合などもあるでしょう。

このように試用期間の延長を望む場合は、合理的で客観的な理由があり本人の合意を得れば延長可能です。就業規則等で延長規定が定められていて、その中の理由に該当していれば期間延長ができます。

延長を検討する場合は就業規則を確認し、本人と話し合いした上で決定するようにしましょう。無理に延長を強制すると不信感や法的リスクが生じるため、説明と合意を重視した対応が求められます。

9-2. 試用期間中に労働者が突然出社しなくなった場合

試用期間中に従業員が突然出社しなくなった場合は、まず欠勤理由を確認する連絡を迅速に行うことが重要です。健康上の問題や家庭の事情、交通手段のトラブルなど正当な理由がある場合もあるため、安易に解雇判断せず状況を把握します。

正当な理由がない場合は、就業規則に基づき注意喚起や出勤督促をおこない、記録を残すことが必要です。それでも出社しない場合は、退職手続きをおこないます。

試用期間中であっても、退職に関しては通常の雇用と同様の扱いとなります。就業規則に退職の申し出に関する規定がある場合はその指定期日に、無い場合は民法第627条の規定に倣い「原則退職希望日の2週間前」までに申し出なくてはいけません。

そのため、採用時に「申し出の翌日から出社しないことは原則認められない」ことを伝えておくのが望ましいでしょう。

このトラブルは、試用期間開始時に「退職したい場合の手続き方法」に関して書面などで伝えておくことである程度は防げます。

10. 6ヵ月以内の試用期間で仕事への適正を見極めよう

試用期間は1ヵ月から3ヵ月程度で設定されるのが一般的です。試用期間を設定すれば、 採用ミスマッチのリスクを軽減できる、本採用後すぐに配置を決められるなどのメリットがある一方で、本採用までに工数とコストがかかる、本採用しても辞退されかねないなどのデメリットも考慮しておきましょう。

また、関連する法令の理解も欠かせません。法令を守らないとトラブルの原因になりかねません。例えば、客観的な合理性がないにも関わらず解雇すると、不当解雇にあたる恐れがあります。不当解雇にあたらないための対応や試用期間の延長などを把握しておきましょう。試用期間についての正しい知識を身につけて、トラブルを事前に防ぐようにしましょう。

雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。

法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。

◆押さえておくべきポイント

- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)

- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)

- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成

- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策

いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

雇用契約の関連記事

-

トライアル雇用とは?導入のメリット・デメリットや助成金の申請手順を徹底解説

人事・労務管理公開日:2024.10.18更新日:2025.06.11

-

労働条件通知書はソフトを使って作成できる?選び方も解説

人事・労務管理公開日:2023.06.01更新日:2025.10.27

-

試用期間中の解雇は可能?解雇できる条件や必要な手続きを解説

人事・労務管理公開日:2022.09.22更新日:2025.07.16