年末調整は結婚したら何が変わる?結婚後や結婚予定がある場合ポイントを解説

更新日: 2024.7.16

公開日: 2021.11.1

OHSUGI

結婚して家族が増えることにより、独身の時と違って年末調整の書き方も変わってきます。

結婚後の年末調整の申告には、申告者本人の情報だけではなく、配偶者の情報も必要となる場合があります。スムーズに年末調整の手続をおこなうためには、事前に必要書類の準備をしておくことが大切です。

この記事では、申告書の書き方のポイントを交えながら、結婚後の年末調整について解説します。

「年末調整のガイドブック」を無料配布中!

「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?

当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 年末調整は結婚したら何が変わる?

結婚後はじめての年末調整では、申告書の記入方法や所得控除など変わる部分がいくつかあります。

ここでは、特に注意すべき変更ポイントについて解説します。

1-1. 配偶者控除・配偶者特別控除の適用

結婚によって大きく変わるのが、れること配偶者控除・配偶者特別控除の2つが適用さです。結婚相手が配偶者控除・配偶者特別控除の適用条件を満たす場合には、控除を受けることができます。

配偶者控除・配偶者特別控除の適用条件については、以下のとおりです。

【配偶者控除の適用条件】

- 民法上の配偶者で申告者と生計を一にしていること(事実婚は認められません)

- 申告者の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみの場合は1,195万円)

- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)

- 青色申告者の事業専従者として収入を得ていない、または白色申告者の事業専従者でないこと

以上の条件を満たした場合、控除額38万円(70歳以上は48万円)を上限に、申告者の所得額にに応じた控除が受けられます。

【配偶者特別控除の適用条件】

- 民法上の配偶者で申告者と生計を一にしていること(事実婚は認められません)

- 申告者の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみの場合は1,195万円)

- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。(給与収入のみの場合は103万円超201.6万円以下)

- 青色申告者の事業専従者として収入を得ていない、または白色申告者の事業専従者でないこと

以上の条件を満たした場合、控除額38万円を上限に、申告者と配偶者それぞれの所得額に応じた控除が受けられます。

このように、年末調整は条件を満たすと控除ができるものがほかにもいくつかあります。中には、控除の種類が多く、それぞれの条件や金額があいまいなご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向けて、当サイトでは、年末調整の控除を一覧にまとめた資料を無料でお配りしています。控除の種類や条件を知りたい方はこちらから「年末調整のガイドブック」をダウンロードして、確認してみてください。

1-2. 申告者名の変更

結婚によって姓が変わった、もしくは12月31日までに変わる予定がある場合、申請書には旧姓ではなく新姓にて記載します。社内で苗字を旧姓のまま使用していたとしても、公的書類には戸籍上の正式な氏名を記載するのが望ましいとされているため、新姓を使いましょう。

また、生命保険料などの控除証明書が、改姓手続きをしていないなどの理由により、旧姓のまま届くことがあります。一般的には旧姓のままでも受理してもらえますが、その際に改姓を証明する書類の提出を求められる可能性があります。この書類が用意できない場合には、保険会社に改姓手続きをとって、新姓にて控除証明書の再発行することになります。

1-3. 世帯主の変更

結婚を機に同居を始めた場合は、世帯主が変わることがあります。

年末調整の申告書に記入する世帯主は、住民票上の世帯主になります。これは、単身赴任などで別居している場合であっても、同様です。

1-4. 結婚して退職した場合は年末調整ができない

年末調整の対象には、年度末に勤め先に在籍していることが条件としてあります。

結婚により年度の途中で退職し、専業主婦(主夫)になる場合は、年末調整をおこなうことができませんので、確定申告をする必要があります。

また、もし退職後に再就職した場合は、新たな勤め先で年末調整をおこないます。

いずれの場合も、退職前の勤め先から発行される源泉徴収票が必要となるため、大切に保管しましょう。

関連記事:年末調整の対象者になるケースとならないケースの違い

2. 結婚後の年末調整の書き方のポイント

年末調整の際に使用する申告書には、全部で4種類あります。

- 給与所得者の扶養控除等申告書

- 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書

- 給与所得者の保険料控除申告書

- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

ここでは、結婚後に配偶者の所得控除を受けるために必要となる1と2の申告書について、書き方のポイントを交えながら解説します。

2-1. 給与所得者の扶養控除等申告書

ここでは、「源泉控除対象配偶者」の記入欄について説明します。源泉控除対象配偶者とは、以下の条件に該当する配偶者をいいます。

- 年間所得の見積額が900万円以下(給与収入のみは年収1,095万円以下)の所得者(申告者)と、生計を一にする配偶者

- 配偶者の年間所得の見積額が95万円以下(給与収入のみは年収150万円以下)

上記の条件に該当する場合のみ、源泉控除対象配偶者欄へ記入します。

なお、配偶者控除・配偶者特別控除を受ける場合は、上述への記載の有無に関わらず、「給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。

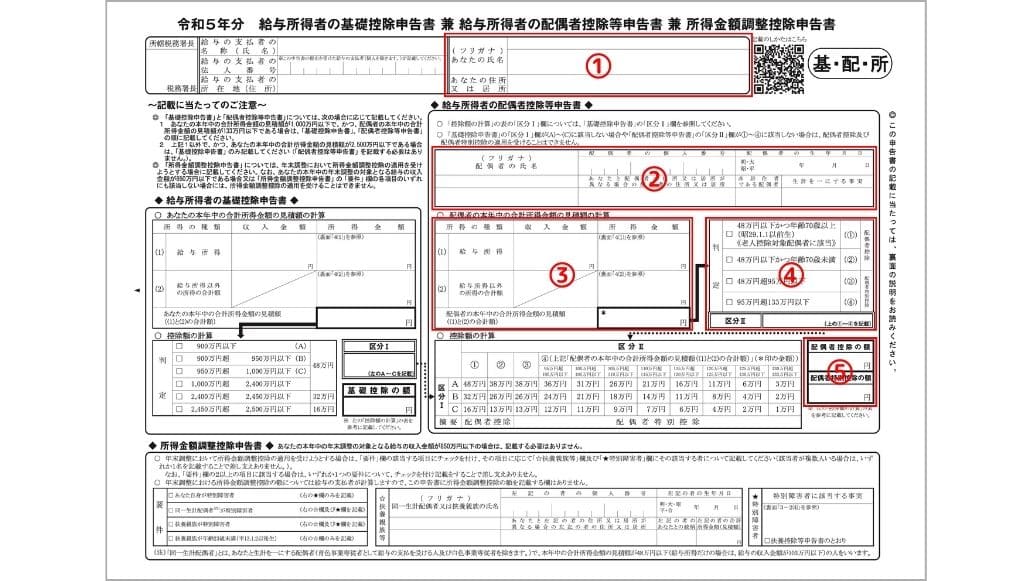

2-2. 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書

配偶者控除・配偶者特別控除を受ける場合は、この申告書を使用します。

ここでは、「給与所得者の配偶者控除等申告書」欄への記入の流れとポイントについて紹介します。

参考:令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁

(1)氏名、個人番号(マイナンバー)、生年月日を正しく記入します。

個人番号は記入が不要な場合もあるため、勤務先の指示に従いましょう。

(2)配偶者と別居している場合は、配偶者の現住所の記入が必要です。

配偶者が海外にいる場合は、「非居住者である配偶者」欄に〇を記入し、「生計を一にする事実」欄に、その年に配偶者へ送金した金額の合計を記入します。

(3)配偶者に給与所得がある場合は、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄に、収入金額と所得金額を記入します。

配偶者に給与所得がない場合は、収入金額、所得金額は0円と記入しましょう。

収入金額は、給与収入の金額を記入しますが、複数から収入を得ている場合は合計額を記載します。

所得金額は、収入金額をもとに、申告書の裏面に記載されている「給与所得の金額の計算方法」で計算した金額を記入します。

給与収入以外の収入がある場合は、「給与所得以外の所得の合計額」へ記入します。

給与所得の所得金額と給与所得以外の所得金額の合計し、最後に記入します。

(4)3で求めた合計額と配偶者の年齢を元に、「判定欄」の該当項目にレ点を入れ、区分Ⅱの欄には、レ点を入れた該当項目1~4の番号を記入します。

(5)申告者自身の判定区分と4でだした配偶者の判定区分をもとに、「控除額の計算欄」から控除額を確認し、配偶者控除または配偶者特別控除の金額欄に記入します。

参考:国税庁 | 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書」記載例

▼書き方について詳しく知りたい方はこちら

年末調整の申告書の書き方をパターン別に詳しく解説

3. 結婚予定がある場合の年末調整はどうする?

年末調整で申告する内容は、12月31日のタイミングでの情報に基づいて記載します。確実に年内に結婚する予定であれば、結婚後の内容を年末調整の申告書へ記載します。

もし、年末調整を提出したあとで年内に結婚した場合は、従業員から年末調整の修正の申し出があるかもしれません。企業が年末調整の報告書類を税務署へ提出する期日は翌年の1月31日であるため、可能であれば対応しましょう。

対応が難しい際は、従業員自身での確定申告が必要となってきます。自分で確定申告が必要なことを理解していない人も多いため、そのような場合は説明をするようにしましょう。

4. 結婚した従業員の年末調整は変化する箇所に気をつけて作成しよう

独身の時とは違って結婚後に年末調整を申告する場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の有無、申請者名や世帯主の記入など、気を付けたいポイントがいくつかあります。

とくに、配偶者控除・配偶者特別控除の有無は、還付金に影響を与えますので、年末調整前にしっかりと確認しておきましょう。

本記事で紹介した結婚後の年末調整の書き方のポイントをぜひ参考にしてみて下さい。

「年末調整のガイドブック」を無料配布中!

「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?

当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08