年末調整の申告書の書き方を見本を用いながらわかりやすく解説

更新日: 2024.7.5

公開日: 2021.10.7

OHSUGI

年末調整とは、1年間の給与所得に対する所得税額を計算し、源泉徴収額から精算する業務です。給与から天引きされた税金が還付される可能性も高いため、各種の控除証明書の内容などを確認しながら、従業員が正しく記入できるように周知をおこないましょう。

この記事では、年末調整で提出すべき申告書の書き方をわかりやすく解説します。書き方がわからなくて困っている従業員がいる場合や従業員に書き方を教えるのに困っている場合は、ぜひ参考にしてください。

関連記事:年末調整とは?やり方や計算方法、確定申告との違いをわかりやすく解説

「年末調整のガイドブック」を無料配布中!

「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?

当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 年末調整で提出が必要な書類

年末調整の際には必要書類を従業員から回収し、会社がそれを受けて年末調整の書類を作成して所轄の税務署に申告をおこないます。

申請書類に不備がないようにどんな書類が必要なのかを確認しておきましょう。

1-1. 従業員が会社に提出しなければならない書類

年末調整において従業員各人が提出すべき申告書には、以下のようなものがあります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族などについて記載する書類です。この書類で扶養控除や障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除などの適用が受けられます。なお、扶養がない従業員も提出が必要です。

給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料や地震保険料といった保険料の控除を受けるために必要な書類です。

給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書

年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除、所得金額調整控除を受けようとする場合に提出しなければいけない書類です。令和2年分以後は、3つの控除について兼用の書類に変更されました。

1-2. 該当者が会社に提出する書類

該当者が会社に提出する書類には以下のものがあります。

住宅借入金等特別控除申告書

年末調整で住宅ローン控除を受けるために必要な書類です。1年目に確定申告をおこなっていることを前提として、2年目以降この申請をおこなうことで控除を受けることができます。

保険料控除申告をおこなう人が提出する控除証明書

保険会社から届いたハガキや電子データなどで加入を証明する必要があります。また、国民年金、国民健康保険などの社会保険料を証明する書類も必要になります。

個人が加入している確定拠出年金の証明書

確定拠出年金に個人で加入している場合、掛金を重複して支払っていることになるため提出が必要になります。

配偶者特別控除に必要な源泉徴収票や収入証明

給与所得者のうち、合計所得額が1,000万円の人で、生計をともにする配偶者の所得が133万円以下の場合に提出が必要になります。

1-3. 担当者が税務署に提出しなければならない書類

年末調整後に税務署へ提出が必要な法定調書には下記のものがあります。

報酬、料金、契約金及び賞金の⽀払調書

弁護士や税理士など企業の外部に支払った報酬を記載した書類。

法定調書合計表

給与額の合計、外部に支払った報酬額、各報酬から控除した所得税額などをまとめて記載した書類。

源泉徴収票

それぞれの役員・従業員に支払った年間報酬額を記載した帳票で、提出の対象となる役員・従業員には条件があります。

1-4. 担当者が市町村に提出しなければならない書類

税務署だけでなく市町村に提出しなければならない書類もあります。提出が必要な書類は以下の通りです。

給与⽀払報告書(個⼈別明細書)

給与や賞与などの年間報酬額や、その報酬から控除した所得税、社会保険料の金額を記載した書類で、住民税の計算に用いられます。

給与支払報告書(総括表)

市区町村ごとに作成をする給与支払報告書の表紙の役割を果たす書類です。何人分の提出をおこなうか、退職者の有無など、個人別明細書のとりまとめ内容を記載します。

このように、年末調整にかかわる書類は、従業員から提出してもらう書類、企業が税務署や市町村に提出する書類に分けることができます。しかし、書類の種類が多すぎて、どのように作成・提出すればよいかあいまいな方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトではそのような方に向けて、年末調整の必要書類の作成から提出方法までをまとめた資料を無料で配布しています。年末調整の書類作成に不安のある方はこちらから「年末調整のガイドブック」をダウンロードして、ご活用ください。

2. 年末調整の申告書の書き方を書類別に解説

年末調整において提出すべき申告書には、以下のようなものがあります。

- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

- 給与所得者の保険料控除申告書

- 給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書

それぞれの申告書の書き方について、順番にチェックしていきましょう。

2-1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

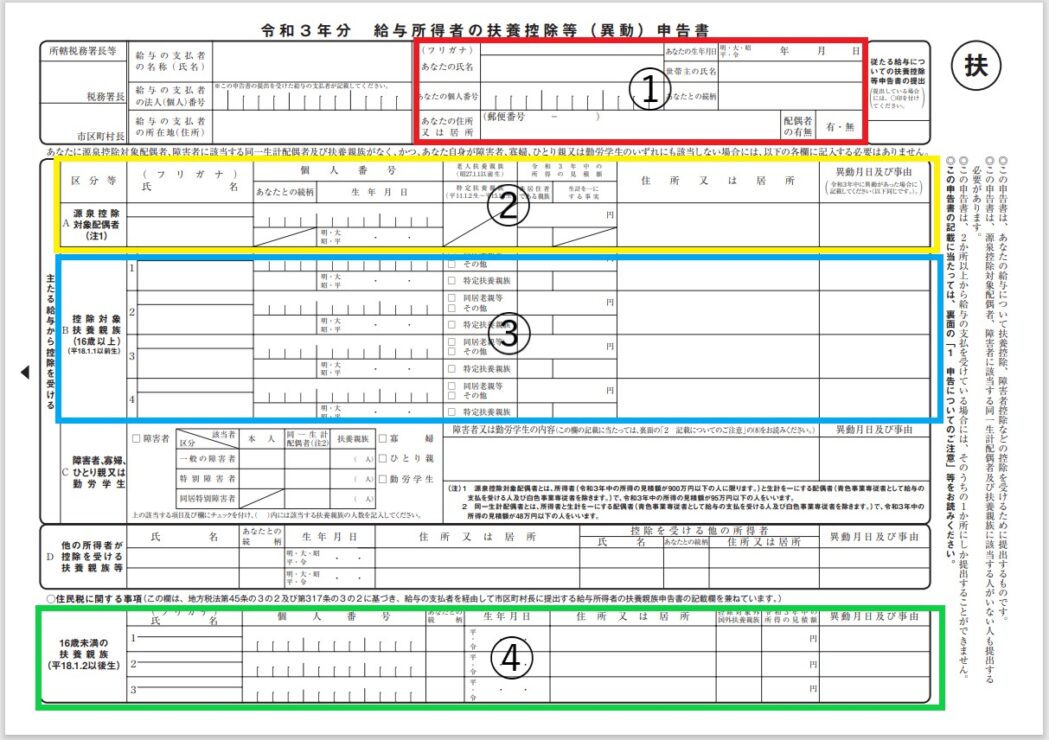

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は下記のような書類です。

①独身の場合は、従業員の情報を①の赤枠内に記載するだけで問題ありません。

②配偶者がいる場合には②の黄色の枠内に記入します。

③扶養家族がいる場合には、16歳以上の扶養親族(子供や親など)を③の青枠内に記入します。

④扶養家族内に障害者や勤労学生がいる場合、また寡婦やひとり親である場合は③の青枠の下の欄に記入します。

⑤16歳未満の子供を④の緑枠内に記入します。

各項目の詳細は下記の通りです。

| 所轄税務署長等 | 「所轄税務署長等」の欄には、会社の所在地を所轄する税務署長と、自分の住所地の市区町村長を記載します。 |

| 給与の支払者の名称・ 法人番号 |

給与の支払者である会社名や個人名と、法人(個人)番号を記入します。基本的には給与の支払者が記入するため、社員側が記入する必要はありません。名称や番号をあらかじめ記載してから、社員に配付される場合もあります。 |

|

氏名・個人番号・住所(画像赤枠内) |

自分の氏名・個人番号・住所・生年月日などを記入します。個人番号については、一定の要件を満たせば記載する必要がない場合もあるため、に確認しておきましょう。配偶者の有無については、該当するほうに◯を付けます。 |

| 従たる給与についての 扶養控除等申告書の提出 |

2ヵ所以上の会社から給与をもらっており、他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合は◯を付けましょう。該当しない場合は空欄のままで問題ありません。 |

| 源泉控除対象配偶者(画像黄色枠内) | 自分と生計をともにしている配偶者で、その年の所得の見積額が95万円以下の人が源泉控除対象配偶者に該当します。対象となる配偶者がいる場合は、氏名・個人番号・生年月日・配偶者の所得見積額などを記入しましょう。対象となる配偶者がいない場合は、記入する必要はありません。年末調整において、配偶者控除の適用を受けるためには、この欄に記入するだけでなく、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することが必要です。 |

| 控除対象扶養親族(画像青枠内) | 16歳以上の扶養親族がいる場合は記入します。扶養親族とは、自分と生計をともにしている親族で、その年の所得の見積額が48万円以下(給与所得だけの場合は年間収入103万円以下)の人のことです。対象となる扶養親族がいる場合は、氏名・続柄・個人番号・生年月日などを記入しましょう。 |

| 老人扶養親族 | 控除対象となる扶養親族が70歳以上の場合、「同居老親等」、または「その他」にチェックを入れます。19歳以上23歳未満の場合は、「特定扶養親族」にチェックを入れましょう。 |

| 非居住者である親族 | 源泉控除対象となる配偶者が非居住者である場合、この欄に◯を付けます。扶養親族の場合は該当する項目にチェックを入れましょう。あわせて、親族関係書類を添付しなければなりません。国内に住所がなく、現在まで継続して1年以上国内に住んでいない人が「非居住者」に該当します。 |

| 障害者、寡婦、寡夫または 勤労学生 |

同一生計配偶者や扶養親族が一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者のいずれかである場合には、該当する項目にチェックを入れましょう。人数も記入します。従業員がひとり親や勤労学生に該当する場合は、対応する部分にチェックを付けます。「障害者又は勤労学生の内容」の欄には、該当する人の氏名や状況などを記入しましょう。 |

| 住民税に関する事項の記入(画像緑枠内) | 16歳未満の扶養親族の氏名・個人番号・続柄・生年月日などを記入します。国内に住んでいない扶養親族に該当する場合、「控除対象外国外扶養親族」の欄に○を付けましょう。 |

関連記事:年末調整の障害者控除とは?その範囲や金額を詳しく解説

関連記事:年末調整における「ひとり親控除」の対象や寡婦控除の違い

2-2. 給与所得者の保険料控除申告書の書き方

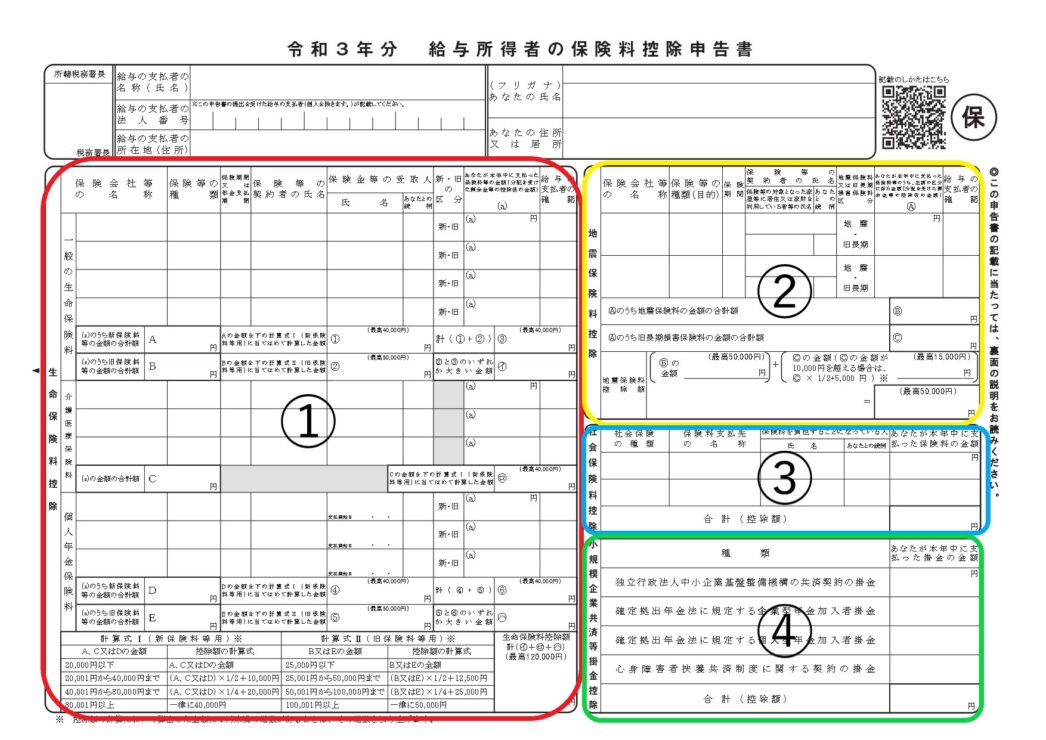

給与所得者の保険料控除申告書は下記のような書類です。

①は生命保険料控除の対象者が記入します。

②地震保険料控除の対象者が記入します。

③社会保険料控除の対象者が記入します。

④小規模企業共済等掛金控除が適用される対象者が記入します。

以下、書き方のポイントをわかりやすく紹介します。

| 所轄税務署長 | 「所轄税務署長」の欄には、会社の所在地を所轄する税務署長を記載します。 |

| 給与の支払者の名称・ 法人番号 |

この項目は、基本的には給与の支払者が記入します。あらかじめ会社名や法人番号を記載した書類が配付されるケースも多いでしょう。 |

| ①生命保険料控除 (画像赤枠内) |

「生命保険料控除」の欄には、保険会社の名称や保険の種類、契約者の氏名などを記入します。一般の生命保険料、介護保険料、個人年金保険料の3つに分かれているため、該当する項目に記入しましょう。どの保険にも入っていない場合は、記入する必要はありません。 契約書や保険会社から送付された生命保険料控除証明書などの内容を確認しながら、間違いのないように記入することが大切です。「新・旧の区分」の欄は、該当するほうに◯を付けます。生命保険料控除を受けるときは、旧生命保険料で1つの契約の保険料が9,000円以下である場合を除き、証明書などを添付しなければなりません。 |

| ②地震保険料控除 (画像黄色枠内) |

「地震保険料控除」の欄には、保険会社の名称や保険の種類、保険期間などを記入します。地震保険に入っていない場合は、空欄のままで問題ありません。契約内容は、地震保険料控除証明書などに詳しく記載されているため、しっかりと確認したうえで記入しましょう。 「地震保険料又は旧長期損害保険料区分」の項目は、該当するほうに◯を付けます。地震保険料控除を受けるときは、地震保険料控除証明書なども一緒に提出しなければなりません。 |

| ③社会保険料控除 (画像青枠内) |

「社会保険料控除」の欄には、国民年金保険料など、自分が直接支払った社会保険について記入しましょう。保険の種類、支払先の名称、保険料を負担した人、保険料の金額などを記載します。給与から天引きされた社会保険料については、記載する必要はありません。国民年金や国民年金基金の金額を記載する場合は、それらの金額を証明する書類を添付する必要があります。 |

| ④小規模企業共済等掛金控除 (画像緑色枠内) |

この項目には、iDecoの掛金など、従業員自身が直接支払った小規模企業共済等掛金を記載します。給与から天引きされた掛金については、記入する必要はありません。この項目に記入した場合は、証明書などを一緒に提出する必要があります。 |

関連記事:年末調整の社会保険料控除とは?対象となる保険の種類まとめ

2-3. 給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の書き方

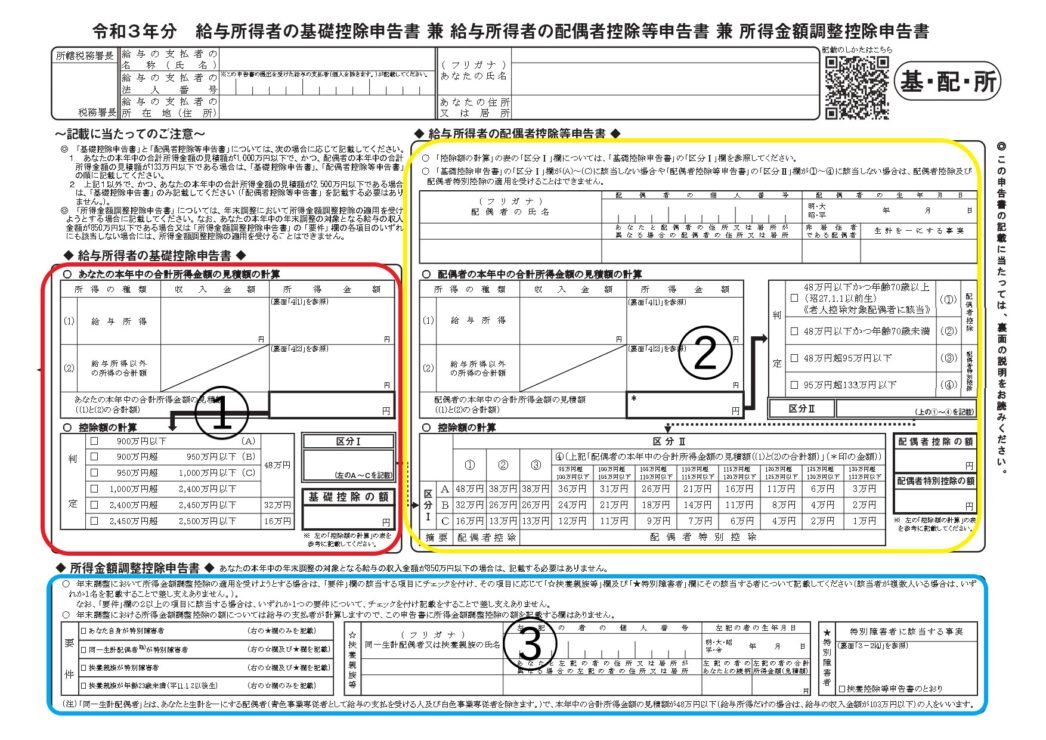

給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書は下記のような書類です。

①は給与所得者の基礎控除を申告する対象者が記入します。

②配偶者の控除申告をする対象者が記入します。

③所得金額調整控除の申告をする対象者が記入します。

以下、各項目の詳細と書き方のポイントを確認していきましょう。

| 所轄税務署長 | 「所轄税務署長」の欄には、会社の所在地を所轄する税務署長を記載しましょう。 |

| 給与の支払者の名称・法人番号 | 会社名・法人番号・住所などを記入します。あらかじめ印字されている場合は、記入する必要はありません。 |

| ①給与所得者の基礎控除申告書 (画像赤枠内) |

給与所得の欄には、直近の給与明細書や源泉徴収票などを参考にして見積った、その年の給与額を記載します。2ヵ所以上から給与をもらっている場合は、その合計額を記載しましょう。給与以外の所得がある場合には、その合計額を記載します。 以上のように算出した合計額をもとに、「判定」欄の該当する部分にチェックを付けましょう。また、判定結果に対応する控除額を「基礎控除の額」の欄に転記します。配偶者控除、または配偶者特別控除の適用を受ける場合は、「判定」欄の判定結果に対応する記号(A~C)を「区分Ⅰ」の欄に記載します。配偶者控除や配偶者特別控除を受けない場合は、記載する必要はありません。 |

| ②給与所得者の配偶者控除等 申告書(画像黄色枠内) |

配偶者控除を受ける場合は、氏名や個人番号などを記入します。配偶者が非居住者である場合には、「非居住者である配偶者」の欄に◯を付け、「生計を一にする事実」の欄に送金額などを記載しましょう。 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」については、配偶者の源泉徴収票などを参考にして記入します。記入方法は、先ほどの「給与所得者の基礎控除申告書」と同様です。算出した金額と配偶者の年齢をもとに、「判定」欄の該当部分にチェックを入れます。「区分Ⅱ」の欄には、判定結果に対応する記号(1~4)を記入します。最後に、区分Ⅰの判定結果(A~C)と区分Ⅱの判定結果(1~4)をもとに、「控除額の計算」の表から配偶者控除額・配偶者特別控除額を求めましょう。 |

| ③所得金額調整控除申告書 (画像青枠内) |

年末調整において所得金額調整控除を受ける場合は、まず「要件」の欄の該当する項目にチェックを付けます。2つ以上の項目に該当する場合でも、1つだけにチェックを付ければ問題ありません。「扶養親族等」の欄には、該当する配偶者や扶養親族の氏名・個人番号・生年月日などを記入します。「特別障害者」の欄には、交付を受けている手帳の種類、交付年月日、障害の状態、障害の等級など、特別障害者であることの実態を記入しましょう。 |

関連記事:年末調整は結婚したら何が変わる?書類の書き方のポイント

参照:《記載例》令和5年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書|国税庁

2-4. 住宅借入金等特別控除申告書の書き方(住宅ローン控除の年末調整)

住宅借入金等特別控除申告書は税務署から対象の従業員本人に送られてくる書類のため、会社側で用意する必要はありません。

記入に関しては、会社情報や従業員本人の氏名、住所といった基本情報のほか、借入金等の計算欄にも記入が必要となってきます。金融機関から発行されている残高等証明書に基づいて記載してもらいましょう。

書き方の見本は、以下国税庁の参照リンクをご参考下さい。

参照:《記載例》給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例|国税庁

3. 年末調整の申告書の提出期限はいつまで?

年末調整の申告書の提出期限は、それぞれ異なります。国税庁が定めている提出期限は以下のとおりです。

- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:その年の最初に給与の支払を受ける日の前日まで

- 給与所得者の保険料控除申告書:その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで

- 給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書:その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで

従業員は原則として上記の提出期限を守る必要がありますが、実際の期限は会社によって異なります。修正などで差し戻しが発生しても期日に間に合うよう、余裕をもった期限を設定しましょう。また、年末調整の対象となる期間は、その年の1月から12月です。会社側は、年末調整に関係する書類を翌年1月31日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。遅れることがないよう、11月頃から必要な書類を社員に配布し、回収できるように対応しましょう。

関連記事:年末調整はいつまでにやるべき?気になる提出期限とは

4. 年末調整の対象となる従業員・ならない従業員

年末調整は必ずしもすべての従業員に必要なものではありません。年末調整が必要な人と不要な人を把握しておきましょう。

4-1. 年末調整の対象になる人

年末調整は、会社に1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人で、会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している場合に対象となります。

勤務形態は問わないため、パートやアルバイトであっても年末調整をしなくてはいけません。

4-1. 年末調整の対象にならない人

年末調整が必要ない、対象外の人は以下の条件に当てはまる人です。

- 1年間の給与所得の総額が2,000万円を超える人

- 災害減免法の規定によって、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けている人

- 2ヵ所以上から給与所得がある人で他の会社に給与所得者の控除控等(異動)申告書を提出している人

- 日雇い労働者など継続して同一の事業者に雇用されていない人

- 年の途中に退職し、以下にあてはまらない人

- 死亡による退職

- 著しい心身の障害により退職し、本年度中に再就職が見込まれない

- 12月の給与支給日より後に退職した

- 本年度の給与の総額が103万円以下

- 非居住者

年末調整の対象外となる従業員は多くはありませんが、いないとも限りません。

特に複数の職場で働いている場合は、別の職場で年末調整を済ませている可能性があるため、注意が必要です。

5. 年末調整の書き方の注意点

年末調整の手続きをスムーズに進めるには、書類の記入漏れや申告漏れ、年末調整の制度改正に関しても注意しておきたいところです。

ここでは、どういった点に注意すべきかそれぞれ詳しく解説します。

5-1. 記入漏れや申告漏れがないか注意する

年末調整は1年に1回しかないため、書類の書き方に慣れていないことが多く、記入漏れや申告漏れが生じやすいです。特に、扶養親族の増減が正しく申告されていないケースや、保険料控除額の計算ミスなどは年末調整の書類作成でよく見受けられます。

記入漏れや申告漏れがあると年末調整をやり直さなくてはいけないため、従業員には記入した後に必ず見直すよう注意を促しましょう。

よくあるミスについては、事前に年末調整の書き方の見本や注意点を提示しておくと、記入漏れや申告漏れの防止につながります。

関連記事:年末調整の書類で間違いに気づいたときの正しい訂正方法

5-2. 制度改正について把握しておく

制度改正によって、これまでに年末調整の控除内容や書類形式などが何度か変更となっています。改正内容を把握していないと、年末調整の手続きを誤ってしまう恐れがあるため注意しましょう。

制度改正に対応したシステムであれば、制度改正による間違いが防げるだけでなく、年末調整の計算や書類の回収などもシステム上でおこなえるため大変便利です。

業務が多く制度改正の把握まで手が回らない場合は、こういったシステムの導入を検討してみても良いでしょう。

5-3. 提出期限を厳守する

年末調整の提出期限は、一般的に1月31日です。

年末年始の繁忙期と長期休暇をはさむため、業務がずれこんだり、煩雑になることが多いタイミングですが、この期限は厳守しなければなりません。

年末調整の提出期限を守れなかった場合は、企業や個人に対してペナルティが発生するケースもあります。特に雇用主に対しては義務違反として懲役や罰金などの重い罰則が適用される可能性もあります。

年末調整を忘れてしまったり、期限を超過した場合は確定申告を個人がおこなわなければなりません。この確定申告まで遅れると無申告課税や延滞税まで発生します。

従業員にも大きな負担をかけてしまうため、年末調整の提出期限は厳守しましょう。

6. 年末調整の申告書の書き方が適切かわからないときの相談先

年末調整の申告書の書き方がわからない場合は、人事や総務の担当者に聞いてみるとよいでしょう。簡単な内容であれば、インターネットで検索したり、同僚や先輩に聞いてみたりするのもおすすめです。

人事や総務の担当者で、年末調整についての疑問がある場合は、国税庁のタックスアンサーを利用するとよいでしょう。年末調整や税金に関する質問と回答を検索できます。電話相談もできるため、難しい内容については直接質問するとよいでしょう。

7. 年末調整の正しい書き方を周知して業務をスムーズに進めよう

今回は、年末調整において提出すべき申告書や書き方について解説しました。従業員にしっかりと記入方法をレクチャーして提出を促すことで、書類の不備で差し戻しをおこなう手間も削減できます。まずは正しい記載方法と提出が必要な書類について正しく把握し、各種の控除証明書の内容を確認しながら従業員から確実に書類を回収できるようにしましょう。

▼還付の意味合いがあいまいな方はこちらもチェック

年末調整での返金(還付金)の仕組みやいつもらえるかを解説

「年末調整のガイドブック」を無料配布中!

「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?

当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08