36協定の新様式の変更点は?新様式の種類や記入例を解説

更新日: 2025.9.29 公開日: 2021.9.8 jinjer Blog 編集部

従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、労使間で協定を締結したうえで、労働基準監督署に届け出る必要があります。

この協定は、労働基準法における第36条を根拠としていることから36協定と称されています。36協定の届出は、2021年4月から始まった新様式でおこなう必要があります。

今後、労使間で協定を締結して36協定届を提出するのであれば、旧様式からの変更点を正しく把握しておくことが大切です。今回は36協定届の新様式について、旧式から変更点と法改正の内容をあわせて詳しく解説します。

関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

目次

毎年対応が必要な36協定の届出。しかし、働き方改革関連法による上限規制の変更や複雑な特別条項など、正確な知識が求められる場面は増え続けています。

36協定届の対応に不安な点がある方は、今のうちに正しい手順と注意点を確認しませんか。

◆この資料でわかること

- 働き方改革関連法による上限規制の変更点

- 罰則を避けるための「特別条項」の正しい知識と運用

- ミスなく進めるための締結・届出の具体的な手順

- 【記入例付き】新しい届出様式の書き方

本資料では、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的に解説しており、毎年発生する煩雑な業務の効率化に役立ちます。ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 36協定とは?

36協定とは、労働基準法などの法律で決められている労働時間や日数以上を働かせる際に、使用者と労働者の間で締結しなければならない労使協定です。正式名称は「時間外・休日労働に関する協定」です。

法律で定められている労働時間の上限は「1日8時間・週40時間」となっており、法定休日は最低でも1週間に1日とされています。しかし、繁忙期や業務量などによっては、残業が必要になったり休日出勤をしなければいけなかったりする状況が生まれることもあります。

このような場合に、36協定を締結しておくことで、使用者は法定労働時間以上の労働をさせる事が可能になるのです。

ただし、36協定を締結したとしても、所轄の労働基準監督署に届出をしていなければ効力はありません。届出をしない状態で残業をさせてしまうと、労働基準法違反となるため、担当者は注意しましょう。

2. 36協定の新様式が作られた背景

36協定に新様式が適用された理由の一つは、労働基準法施行規則改正です。この改正により電子化が進んだ影響によって、押印・署名が廃止されました。そのため、36協定届もこれに合わせる形で新様式へと変化しました。

また、2019年に施行された労働基準法の改正も関係しています。この改正では、上限を超えて従業員に労働させた場合、法的な罰則が設けられましたため、一般条項と特別条項付きで36協定の様式が分かれることになったのです。

2-1. 36協定の特別条項とは

前述していますが、36協定とは、会社が従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合に必要となる協定のことです。これを労働基準監督署に届け出ることによって、月45時間を上限に時間外労働・休日労働をさせることができます。

加えて、特別条項付きの36協定とは、月45時間を超えて時間外労働をさせることがある場合に必要となる協定です。繁忙期などにより、あくまでも一時的に上限を延長することが可能になる臨時措置とされています。

そのため、特別条項付きの36協定を結んでいる場合でも、以下の上限は守らなければなりません。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2~6カ月平均」が全てひと⽉当たり80時間以内

- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度

なお、継続的に労働時間の超過を招くと判断された場合は、臨時措置として認められないので注意が必要です。

参考:厚生労働省 | 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

3. 36協定新様式の変更点

36協定の新様式は、旧様式と下記のような点が異なります。

- 特別条項付と一般条項で様式が異なる

- 押印・署名は不要

- 協定当事者に関するチェックボックスが新設

- 電子申請により本社一括届出が可能になった

ここでは、これらの変更点について解説します。

3-1. 特別条項付と一般条項で様式が異なる

旧様式では、特別条項の有無にかかわらず同一の36協定届(旧様式第9号)を使用していました。しかし、2024年4月の改正以降は、特別条項を設けない場合は「様式第9号(一般条項)」、特別条項を設ける場合は「様式第9号の2(特別条項)」と、それぞれ別の届出書式を使用する形に変更されました。

様式を変えた理由は、働き方改革による時間外労働の上限規制が設けられた影響で、特別条項に記載しなければならない内容が増えたためです。

一般条項では様式第9号様式を、特別条項付きでは様式第9号の2を使用しなければならないことを覚えておきましょう。

3-2. 押印・署名は不要

旧様式では、事業主や労働者代表の署名や押印欄があり、協定内容に同意した証としての署名手続きが求められていました。しかし、新様式では押印・署名欄が廃止され、記入不要となっています。

これは行政手続きのデジタル化を踏まえた改正であり、電子申請との整合性を持たせた形で、形式的な署名や押印を省略できることで届出の迅速化が期待されます。しかし、署名が不要だからといって、協定締結プロセスの正当性が省略されるわけではなく、「労働者代表の選出」「合意形成」の手続きは必要です。

また、36協定届が協定書を兼ねる場合には押印・署名が必要になるため、この点は留意しておきましょう。

関連記事:36協定届の押印・署名が廃止に!その背景や企業の対応を紹介

3-3. 協定当事者に関するチェックボックスが新設

旧様式では当事者の選出方法や正当性を確認する欄は存在していませんでしたが、新たな様式では、協定の信頼性と適法性を形式面でも担保する目的が強調されています。そのため、新様式の36協定届には、適正な締結に向けて、協定当事者に関して以下の内容を確認するチェックボックスが新設されました。

- 月100時間未満(複数月で80時間以内)

- 労働者過半数の代表者であること

- 管理監督者でなく、投票等の方法で、使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

これらの内容を確認し、問題がない場合は忘れずにチェックを入れて提出しましょう。

実務上は、チェックを入れるだけの作業に見えますが、裏付けとして「選出日」「選出方法(投票・挙手など)」を明示した文書を整備しておく必要があります。チェック漏れや不適正な選出は協定自体が無効と判断されるリスクを伴うため、特に注意が必要な変更点といえるでしょう。

3-4. 電子申請により本社一括届出が可能に

旧来、36協定届は各事業場単位での個別提出が原則とされており、本社や本部が一括してまとめて提出することは認められていませんでした。しかし、改正後の新様式では、電子申請に限り「同一内容の協定である場合」に限って、36協定の本社一括での届出が可能となりました。

これにより、全国に複数の支店・事業所を持つ企業では、届出業務の効率化や人的負担の軽減が実現されています。

ただし、あくまで「内容が完全に同一であること」が条件であり、各事業場で労働条件や時間外労働の内容に差異がある場合は、引き続き個別届出が必要となる点には注意が必要です。

参考:労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!|厚生労働省

関連記事:36協定を本社一括届出にする方法や電子申請におけるメリット・デメリット

4. 36協定新様式の種類

36協定の新様式によって、新しく7種類の書類が用いられるようになりました。

各様式は厚生労働省のホームページからダウンロードが可能となっており、記載する内容の説明もされています。ここでは、主に使われることが多い、「様式第9号」「様式第9号の2」「様式第9号の3」の概要を解説していきます。

4-1. 様式第9号

「様式第9号」は「時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)」というもので、法で定められている時間外労働や休日労働を従業員にしてもらうために使用する書類です。内容は、一般条項のみの記載となっており、厚生労働省や労働局などのホームページからダウンロードをすることができます。

ただし、時間外労働をさせるとしても、必ずしも様式第9号を使って届出をしなければならないということではありません。届出に必要な内容が記載されていれば、ほかの形式で申請をすることも可能です。

様式第9号には事業の種類や事業の名称、協定の有効期間などを記載します。

4-2. 様式第9号の2

「様式第9号の2」は「時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)」というもので、法で定められている時間以上の労働や休日労働をおこなってもらうために使用する書類です。この様式で届け出る場合、以下2枚の書類を使用します。

- 限度時間内の時間外労働についての届出書

- 限度時間を超える時間外労働についての届出書

限度時間内の時間外労働については、様式第9号と同内容を記載します。一方、限度時間を超える時間外労働については、限度時間を超えて労働させることができる条件や労働者数、限度時間を超えた際の割増賃金率などの記載が必要です。

4-3. 様式第9号の3

「様式第9号の3」は「時間外労働・休日労働に関する協定届(新技術・新商品等の研究開発業務)」というもので、新技術や新商品の研究開発業務といったように特別条項が適用されない業務をおこなっている労働者が、時間外労働や休日労働をするために使用する書類です。

様式第9号の3には次のような項目を記載します。

- 時間外労働をおこなう具体的な事由

- 業務の種類

- 定められている労働時間

- 延長する時間

- 健康および福祉を確保するための措置

これらの記載事項は任意ではなく必須となっているため、漏れや間違いがないようにしましょう。記載に不備があった場合は無効になることもあるので、注意してください。

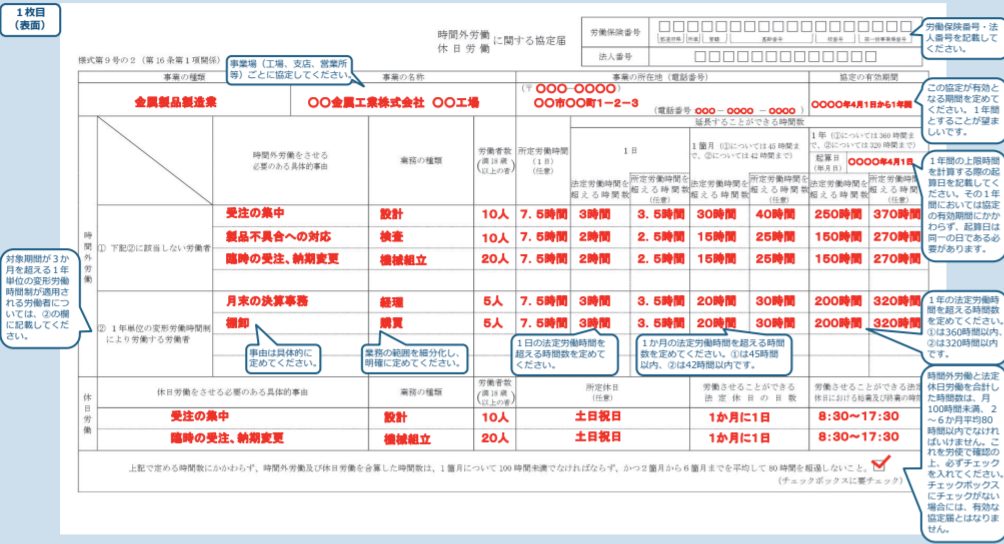

5. 36協定の新様式の記入例

2024年4月から36協定の様式が改正され、「様式第9号」「様式第9号の2」の新フォーマットが導入されました。特に、時間外労働や休日労働の上限規制が厳格化されたことにより、正確な記載が求められるようになっています。

ここでは、厚生労働省が公開している記入例を参考にしながら、企業が実際に記入する際の注意点や、各項目の意味について詳しく解説していきます。

5-1. 一般条項(様式第9号)

一般条項(様式第9号)は、時間外労働や休日労働をおこなう際に必要な基本的協定内容を記載する書式です。

この書類には、対象となる事業場の情報や、労働時間の上限、具体的な業務内容、労働者代表との協定の内容などを明確に記入します。この様式は、特別条項を設けない場合でも、労働時間の延長が適正に運用されることを前提として、事由や上限時間などを明記する必要があります。

記載ミスがあると監督署からの指摘や、法的トラブルの原因となる可能性があるため、厚生労働省の記入例をもとに、各項目の意味や記載例を順に確認していきましょう。

参考:36協定届の記載例(特別条項なし)|厚生労働省労働保険番号・法人番号

労働保険番号は、事業所が労災保険・雇用保険に加入していることを示す番号です。法人番号は、国税庁から付与された13桁の番号で法人の識別に用いられます。

どちらも最新の番号を正確に記載することが重要で、労働基準監督署の事務処理にも影響します。厚生労働省の記入例では、「00-000000000-000」で記載されていますが、実際には自社の正式な番号を記入してください。

事業場の種類・名称・所在地

「事業場の種類」は、製造業、サービス業など業種に応じて選択します。「名称」は正式な事業場名を記載し、法人格(株式会社など)も省略せずに記入することが推奨されます。

「所在地」は登記上の住所ではなく、実際の事業場の所在地を記入します。正確に記載することで、監督署とのやり取りや法的対応がスムーズになります。

協定の有効期間

協定の有効期間は自由に決められますが、1年以内で設定するのが一般的です。

記入例では「令和6年4月1日から令和7年3月31日まで」とされていますが、自社の年度や労働環境に応じて開始日・終了日を定めます。有効期間の設定は、36協定の更新時期や、労働時間管理に大きく関わるため、明確に記載しましょう。

期間が曖昧なままでは、無効と判断される可能性もあるので注意してください。

起算日

「起算日」は、1ヵ月・1年の労働時間の集計を開始する基準日です。

記入例では「毎月1日」とされていますが、企業によって「毎月21日」など給与締め日に合わせることもあります。起算日を定めることで、時間外労働の集計や管理の効率化が可能になりますし、労務トラブルの予防にもつながります。

時間外労働をさせる必要のある具体的事由

ここでは、時間外労働の実施が必要な理由を具体的に記入します。例えば「繁忙期における受注の集中」や「納期対応」など、事業上の実情に即した内容が求められます。

厚労省の記入例で「納期ひっ迫の対応等」といった記載がありますが、このように具体的に記載することが重要で、抽象的すぎる表現は避けたほうがよいとされています。労働者が納得できるようん、正当性のある理由を書くことが、協定の妥当性を保つポイントです。

業務の種類

この欄には、時間外労働の対象となる業務の種類を具体的に記載します。

例としては、「製造業務」「営業業務」「経理業務」などが挙げられます。また、業務内容が広範囲にわたる場合には、複数の業務を列挙することも可能です。

厚労省の記入例では「製造、出荷に関する業務」などとされており、自社の実態に即した内容を明記する必要があります。

所定労働時間(1日)

ここでは、1日の所定労働時間を時間数で記入するため、例えば「8時間」というように明記します。

所定労働時間は、就業規則や雇用契約書に基づいて決定されているもので、労働管理を正確におこなうための基準となる時間です。厚労省の例では「8時間」となっており、曖昧な表現(例:「9時から18時」)は避け、時間数で記載することが推奨されます。

法定労働時間を超える時間数(1日)

1日あたり、法定労働時間(原則8時間)を超えて労働させる場合、その上限時間を明記しなければなりません。記入例では「2時間」とされており、これにより1日最大10時間の労働が可能になります。

ただし、時間数は勝手に決めていいというものではなく、36協定で定めた時間を超えないよう管理する必要があります。過剰な時間数設定は、労働基準監督署からの是正対象になるため注意が必要です。

法定労働時間を超える時間数(1ヵ月)

ここでは、1ヵ月単位での時間外労働の上限を記載します。記入例では「45時間」とされており、これは一般条項における限度時間の上限と一致します。

この数値を超える労働を予定している場合は、特別条項の締結が必要です。そのため、あらかじめ計画的に時間を設定し、上限内で業務を遂行できるよう配慮しましょう。

法定労働時間を超える時間数(1年)

ここでは、年間での時間外労働の限度時間を記載します。厚労省の記入例では「360時間」と設定されていますが、これは特別条項を設けない場合の上限です。

年間でこの時間を超えると違法となってしまうので、計画的な労働時間管理が求められます。そのため、繁忙期などを見越して、無理のない上限設定をおこなうことがポイントです。

休日労働に関する事項

ここでは、法定休日(通常は週1日)に労働させる場合の内容を記載します。記入例では「日曜日」「祝日」となっているように、具体的な曜日や日付の記載も可能です。対象業務や対象日を明示することで、休日労働の範囲が明確になります。

また、必要に応じて、代休の扱いや振替休日の予定も記載しておくと、労務トラブルを防ぐ効果が期待できます。

チェックボックス

チェックボックスは、協定内容の適用対象や条件を明確にするための項目です。

厚生労働省の様式第9号では、該当する項目にチェックを入れる形式となっており、記入漏れがあると無効となる可能性があります。特に、時間外労働の上限設定や代表者の同意欄などはとても重要なので、確実にチェックを入れるようにしましょう。

代表者に関する事項

この項目には、労働者側の代表者の氏名や選出方法、選出日などを記載します。代表者は、「過半数代表」または「過半数労働組合」の代表ということが定められており、選出は民主的におこなわれなければなりません。

記入例では「○○ ○○(令和6年3月1日選出)」と細かく記載されているように、代表者の情報は、協定の有効性に直結する重要事項なので正確な情報を記載してください。

5-2. 特別条項(様式9号の2)

36協定の新様式は記入する内容が多く、特に特別条項ありのものは記載に注意が必要です。厚生労働省より記入例が提示されているため、確認しながら記入していくとよいでしょう。赤文字で目立つ形で表示されている部分が企業が記入しなければならない箇所です。

不備があった場合は再提出が必要になるケースや、36協定が認定されないこともあります。十分に注意しましょう。

起算日

特別条項においても、労働時間の集計を始める「起算日」の設定が必要です。

記入例では「毎月1日」とされていますが、一般条項と同様に給与締め日などに合わせて設定することが可能です。起算日は、残業の限度時間の超過状況などを判断する基準にもなるため、正しく記載しておくことが求められます。

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合

ここでは、限度時間(例えば月45時間)を超えて労働が必要となる具体的な事由を記載します。

例としては、「繁忙期における出荷対応」「システム障害による復旧作業」などが挙げられます。厚労省の記入例では「突発的な受注への対応」など、臨時性・一時性がある表現が使われていることからわかるように、継続的・常態的な理由は避けましょう。

業務の種類

ここでは、限度時間超過が必要となる業務の内容を具体的に記載します。

例えば、「出荷管理業務」「緊急対応業務」など、通常業務とは異なる臨時的な業務内容が対象となります。厚生労働省の記入例では「納期対応業務」というように、突発性が明確な記載がされています。この例からわかるように、実際に起こりえる突発的な業務内容の記載が必要です。

限度時間を超えて労働させることができる回数

ここでは、1年間に限度時間を超えて労働させることができる上限回数を記載します。記入例では「6回」とされていますが、これは労働基準法上の上限であり、7回以上の設定は原則認められていません。

そのため、年間を通じて「6回」という上限内に収まるよう、計画的な労働時間の管理が重要になります。

延長することができる時間数及び休日労働の時間数(1ヶ月)

ここでは、1ヵ月あたりの延長可能な時間数と休日労働の時間数の合計上限を記載します。記入例では「80時間以内」となっていますが、これは厚労省が定める特別条項の上限です。

「延長することができる時間数」は「休日労働も含めた総時間である」という点が重要で、管理が不十分だと80時間を超えてしまう可能性もあります。上限を超えてしまうと、違法残業となる可能性があるので注意しましょう。

限度時間を超えた労働に係る割増賃金率(1ヶ月)

ここでは、限度時間を超えた場合に支払う割増賃金率を明記します。

記入例では「50%」となっていますが、これは労働基準法第37条の規定による最低50%以上の割増賃金です。そのため、50%以上の適正な割増率を設定し、支給漏れが起きないように給与計算体制も整備しておく必要があります。

延長することができる時間数(1年)

この項目では、年間で延長可能な時間数の上限を記載します。

記入例では「720時間」とされていますが、これは特別条項付き36協定の最大値です。これを超える時間外労働は違法となるため、繁忙期や突発業務を想定したうえで、現実的かつ法令に沿った上限設定をおこないましょう。

限度時間を超えた労働に係る割増賃金率(1年)

限度時間を超えた労働に係る割増賃金率は、1年単位での限度時間超過分についても記載しなければなりません。

月ごとの記載と同様、記入例では「50%」とされています。月と年で異なる率を設定することも可能ですが、どちらも最低50%以上でなければならないので、企業の方針に合わせて適切に設定しましょう。

限度時間を超えて労働させる場合における手続

この項目では、限度時間を超えて労働させる場合の社内手続きを明記します。例えば、「所属長の事前承認を得る」「事業場責任者の確認を受ける」というように明記するのが一般的で、記入例でも「所属長の承認を受けたうえで実施」とされています。

限度時間を超えて労働させる場合の手続きを的確に定めることで、不要な長時間労働を防止する効果もあります。

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置

ここでは、長時間労働による健康被害を防ぐため、企業が講じる具体的な措置を記載します。記入例としては、「産業医による面談」「医師の診断に基づく就業制限」などが挙げられます。

厚労省の記入例では「医師による面接指導を実施」とされていますが、記載した措置に関しては実施体制を整備していることが求められます。

チェックボックス

「チェックボックス」は、特別条項の各内容が適用されるかどうかを明示するチェック項目です。記入例では、該当項目にチェックが入っており、記入漏れがあると協定が無効とされる場合があるので注意してください。

特に、割増賃金率や健康配慮措置の項目など、労働者保護に関わる部分は記入漏れやミスがないかしっかり確認しましょう。

6. 新様式の36協定届を届け出る際の注意点

新様式の36協定を届け出る際の注意点は、下記の3つが挙げられます。

- 届け出は効力発生日の前日までにおこなう

- 協定書を兼ねる場合は署名・押印が必要

- 記載漏れがあると無効になる可能性がある

特に届け出をするタイミングは、間違ってしまうと誤ると法律違反につながる恐れもあるので注意点をしっかり確認しておきましょう。

6-1. 届け出は効力発生日の前日までにおこなう

36協定は、協定の効力が発生する日の前日までに労働基準監督署に届け出なければなりません。その理由は、効力発生の前日までに届け出なかった場合、36協定が認められないからです。

36協定が認められていないにも関わらず、従業員を時間外労働、休日労働させてしまうと労働基準法に違反してしまいます。「たった数日だけ」と考える人もいますが、違反が発覚した場合は大きなトラブルになってしまうこともあります。

労働基準法に違反しないためにも、36協定の効力発生日前日までに届け出ることが大切です。

6-2. 36協定書を兼ねる場合は署名・押印が必要

36協定書と36協定届を別々に作成する場合、36協定届には署名と押印は必要ありません。

しかし、近年は業務負担を軽減するために、協定届と協定書を兼ねて作成するケースが増えています。36協定届は署名・押印をしなくても問題ありませんが、36協定書を兼ねるのであれば、署名と押印が必要です。ない場合は無効となってしまうため、注意しましょう。

また、署名と押印が求められるのは使用者だけではありません。労働者代表の署名と押印も求められるため、兼用する場合は必ず労働者代表からももらっておきましょう。

関連記事:36協定の協定書とは?協定届との違いや書くべき項目を解説

6-3. 記載漏れがあると無効になる可能性がある

36協定届は、記載漏れが発覚すると届け出が認められない可能性があります。記載漏れによって提出が認められなかった場合、従業員に時間外労働や休日出勤をさせることはできません。修正する前に時間外労働や休日労働をさせてしまうと労働基準法に違反する可能性があるため注意が必要です。

また、記載漏れは、チェックボックスへの「チェック漏れ」も含まれます。チェックボックスに関しては安易に考えてしまう人も多いようですが、チェック漏れも不備となります。チェックボックスは新様式で新設された箇所で、見落としてしまうこともあるため、提出前に漏れがないかをしっかりと確認しましょう。

7. 36協定の届け出は間違いなくおこない法令を遵守した働き方を維持しよう

2024年4月の改正により、36協定の様式は「一般条項(様式第9号)」と「特別条項(様式第9号の2)」にわかれたため、様式の使い分けが必要となりました。

新様式では、押印・署名の省略やチェックボックスの新設、電子申請による本社一括届出の容認など、実務にも大きな影響があります。そのため、旧様式との違いを理解し、記入例を参考にしながら正確な届出をおこなうことが、法令遵守とトラブル回避の第一歩です。

36協定の様式は法的な効力を持つ大切な書類なので、内容や記入例を正しく理解しておきましょう。定められたルールを破ってしまい、罰則が課せられることのないように、要点を押さえて変更内容を押さえておくことが重要です。

関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説

毎年対応が必要な36協定の届出。しかし、働き方改革関連法による上限規制の変更や複雑な特別条項など、正確な知識が求められる場面は増え続けています。

36協定届の対応に不安な点がある方は、今のうちに正しい手順と注意点を確認しませんか。

◆この資料でわかること

- 働き方改革関連法による上限規制の変更点

- 罰則を避けるための「特別条項」の正しい知識と運用

- ミスなく進めるための締結・届出の具体的な手順

- 【記入例付き】新しい届出様式の書き方

本資料では、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的に解説しており、毎年発生する煩雑な業務の効率化に役立ちます。ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

36協定の関連記事

-

36協定とは?基礎知識から残業上限規制や締結・届出、違反リスクまで完全解説

勤怠・給与計算公開日:2025.09.05更新日:2026.01.28

-

早出残業とは?36協定との関係性や残業代の計算方法を解説

勤怠・給与計算公開日:2024.12.18更新日:2026.01.29

-

勤怠・給与計算

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2025.09.29

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2025.09.29