36協定の起算日の決め方や時間外労働の上限について解説

更新日: 2025.9.8 公開日: 2021.9.2 jinjer Blog 編集部

36協定を締結するにあたって労働基準監督署に提出する36協定届には、「起算日」という項目があります。

起算日は自社で決めることができますが、36協定で定められている「年間360時間の時間外労働時間の上限」を計算する一日目となるため、時間外労働のことを考慮して設定しなければなりません。

適当に決めると、時間外労働の上限を超えてしまう可能性があるので、起算日については正しく理解しておくことが求められます。また、起算日の記載は法律で義務づけられているため、提出にあたっては必ず記入しなければなりません。

ここでは、36協定の起算日に関する基本的な考え方や注意点のほか、2021年4月より施行された新様式のポイントについて解説します。

関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

「今月、この従業員の残業時間の上限は何時間だろう?」月ごとの日数や特別条項の適用状況によって変動する上限管理に、悩んでいませんか。

36協定を締結していても、複雑な上限規制の見落としによる法律違反は、企業にとって大きなリスクです。

本資料では、月や年単位での労働時間の上限目安はもちろん、変形労働時間制やフレックスタイム制における考え方もまとめて解説しています 。

意図せぬコンプライアンス違反を防ぎ、健全な企業体制を維持するため参考にしたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

1. 36協定の起算日とは

36協定の起算日とは、36協定における1年間の上限時間を計算する上でいつから数える(起算する)かという日になります。

36協定では時間外労働時間の上限を年360時間以内と定めていますが、いつから計算した1年の中で360時間以内におさめる必要があるのかを表す日付が起算日になります。

また、36協定では労働時間を延長、または休日に労働させることができる期間(有効期間)を定めることが法律で義務づけられていますが、起算日はこの有効期間の1日目にも該当します。

なお、36協定の起算日は協定の届出日とは異なるので注意しましょう。

1-1. 36協定の起算日は36協定届に記載する

法律では、36協定の起算日の設定だけでなく、36協定届に設けられた記載欄に記入することも義務付けられています。

そのため、労働基準監督署に提出する際には、未記入を指摘されることがないよう、事前に確認しておくことが重要です。また、労使協定を締結しておかなければならないので、一方の当事者が勝手に記入することは許されません。例えば、事業主だけで決めた起算日を記入した場合、労働者の合意を得ていないことになるため、36協定は無効となってしまいます。

無効のままでは労使協定が締結していない状態なので、再度合意を得たうえで36協定届を作成しなければなりません。これでは、担当者の負担がふえてしまうだけなので、起算日を記入する前に、必ず労使協定で合意をし、合意した日付を正しく記載しましょう。

2. 36協定における起算日の決め方

起算日に関しては、厚生労働省により「時間外労働の上限規則の実効性を確保する観点から、1年についての限度時間は厳格に適用すべき」とされているため、変更は原則認められていません。

そのため、あらかじめ使用者と労働者の間でしっかりと協議してから、起算日を適切に定めるようにしておきましょう。

ここでは、36協定における起算日の決め方を説明していきます。

関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説

2-1. 企業独自で決定する

36協定の起算日の決め方については、法律で明確に定められていないため、企業独自で決めることができます。一般的には、業務を複雑化させないよう、賃金計算期間の起算日に合わせて36協定の起算日を決める企業が多いようです。

また、36協定の対象期間は1年を上限としており、毎年有効期間が切れる前に36協定届を再提出しなければならないため、提出漏れのないよう、暦年や暦日、年度などわかりやすい年月日にするところも多いようです。

重要なのは、起算日を設定したら、その決定を遵守し、無闇に変更しないことで、法的トラブルを避けることができます。特に、企業が複数の事業所を持つ場合には、全社的に統一した起算日を設けることが推奨されていますが、その際の再締結も注意が必要です。

2-2. 賃金計算期間の起算日と合わせる

特別な事情がなければ、36協定の起算日は賃金計算期間の起算日と合致させることが推奨されます。これは、給与計算業務を円滑にするための重要なポイントです。

例えば、2023年4月1日以降、時間外労働が1ヶ月につき60時間を超える場合には50%の割増賃金を支払う必要があります。しかし、起算日がずれていると、法定労働時間が適切に管理できず、給与計算をする際に混乱してしまいミスをするかもしれません。

従業員の数にもよりますが、そもそも給与計算は手間と時間がかかるので、起算日のせいで計算を複雑にするのは避けましょう。

業務効率化のためにも、計算ミスをしないためにも、賃金計算期間の起算日と36協定の起算日を一致させるのがベストです。

3. 時間外労働の上限規制は起算日によって適用されるか決まる

2019年に施行された働き方改革関連法案により、時間外労働に上限規制が設けられました。

今まで労働基準法上では時間外労働の上限に定めがありませんでしたが、今回の法改正により、上限を超過した場合は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

時間外労働の上限規制は、大企業は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日にそれぞれ施行されましたが、施行日からしばらくの間、施行日より起算日が前の日付であれば、時間外労働の上限規制は適用されないことになっていました。

そのため、当時36協定を締結していた企業は、36協定の「起算日」と、時間外労働の上限規制の「施行日」を確認する必要がありました。

しかし現在では、大企業・中小企業ともに施行日から1年以上が経ち、36協定の起算日は施行日より後の日付になっているため、どの企業にも時間外労働の上限規制が適用されます。

関連記事:働き方改革による残業規制の最新情報!上限時間や違反した際の罰則を解説

3-1. 時間外労働は年間360時間を超えてはならない

法定労働時間を超えた労働を従業員にさせる場合、労働基準監督署に36協定届を提出しなければなりません。提出をすれば、時間外労働をさせることが可能になります。

ただし、会社都合で好きなだけ時間外労働をさせてよいということではないので注意しましょう。

36協定の一般条項を締結した場合の残業時間は「月45時間」「年360時間」までは認められます。つまり、「月45時間以上」「年360時間以上」の残業は、36協定届を提出しているとしても認められず、違法となってしまうということです。

そのため、年360時間の上限規制は起算日から数えて1年間ということに注意して、労働時間の管理をおこないましょう。

3-2. 特別条項付き36協定を締結しても上限規制はある

臨時的な特別な事情があり労使が合意している場合、特別条項付き36協定を締結することができます。

法改正以前、特別条項付き36協定では実質、時間外労働に上限が設けられていませんでしたが、2019年の法改正によって以下のような時間外労働の上限規制が設けられました。

- 年720時間以内(休日労働も含む)

- 2~6ヵ月の平均時間外労働時間が80時間以内(休日労働も含む)

- 月100時間未満(休日労働も含む)

なお、上記に違反した場合には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

そのため、特別条項付き36協定を締結していたとしても、労働時間の管理を怠ることは決して認められません。

4. 派遣社員の36協定の起算日はいつから?

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」といいます。)第 44条第2項前段の規定により、派遣中の労働者の派遣就業に係る法第36条の規定は派遣先の使用者について適用され、同項後段の規定により、36協定の締結・届出は派遣元の使用者が行うこととなります。

そのため、派遣元の使用者においては、派遣先における事業・業務の内容を踏まえて36協定を締結する必要があります。

事業場の規模についても、労働者派遣法律第44条第2項前段の規定により、派遣先の事業場の規模によって判断することとなります。

また、36協定の届出様式については、派遣先の企業規模や事業内容、業務内容に応じて適切なものを使用することとなるため、派遣元の使用者は注意が必要です。

さらに、派遣労働者の年次有給休暇の管理は、派遣元で年次有給休暇の時季指定や年次有給休暇管理簿の作成をおこなう必要があるため、併せて確認しなければなりません。

関連記事:36協定とは?残業上限規制・特別条項や罰則、協定書の基本を解説

5. 36協定の起算日の変更について

36協定の起算日を決めたとしても、何らかの事情によって変更したいと思うことがあるかもしれません。

変更に関して調べると、「変更できる」という情報もあるため、安易に考えてしまう会社もあるようです。しかし、原則として変更はできないので注意が必要です。

「とりあえず」の感覚で起算日を決めてしまうと、後から不都合が出てきても修正ができないので、しっかり考慮したうえで検討してください。

ここでは、起算日の変更について解説します。

5-1. 有効期間中は原則として変更は禁止

36協定の起算日は任意で設定できますが、一度決めて36協定届を提出してしまうと、原則として有効期間中に起算日を変更することはできません。

なぜなら、起算日を変更するためには、現行の36協定を一度破棄する必要があるからです。破棄するということは、締結した36協定を無効にするということになります。

つまり、新たな36協定を締結する場合、無効になった前回の内容を引き継ぐことはできないのです。

このような場合、1年についての時間外労働の限度時間を厳格に適用することが困難になるため、起算日の変更は原則不可とされています。

5-2. 起算日を変更できるケースとは

起算日の変更は原則としてできませんが、複数の事業所を有する企業であれば変更できるケースがあります。

例えば、複数の事業所の起算日が異なることで、給与計算業務が複雑だったり負担が大きかったりするなどの理由がある場合は、36協定の対象期間を全社的に統一する場合は、36協定の破棄・再締結をおこなうことが可能です。

このケースの場合、36協定を再締結した後も、当初の36協定の対象期間における1年の延長時間および限度時間を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守することとされています。

ただし、上記のケースはあくまで例外となるため、通常は36協定の起算日を変更することは不可能と考えておいた方がよいでしょう。

6. 36協定の新様式で知っておきたいポイント

労使間で36協定を締結したら、労働基準監督署宛に36協定届を提出する必要があります。

36協定届は労働基準監督署の窓口のほか、厚生労働省や各労働基準監督署のホームページなどからダウンロードできますが、時間外労働の上限規制の施行により、2020年から様式が大幅に変更されました。

これに伴い、以前の様式は「旧様式」、施行後の様式は「新様式」と区別されています。

2021年3月31日までは移行期間として、旧様式・新様式のどちらを使って届け出ても問題ありませんでしたが、2021年4月1日の施行日以降は原則として新様式で届け出ることになります。

では、旧様式から新様式へ移行するにあたり、何がどう変化したのでしょうか。ここでは、36協定の新様式で知っておきたいポイントについて解説します。

関連記事:36協定の新様式について旧式との変更内容や、いつから使うかを解説

6-1. 一般条項と特別条項付で使用する様式が変わる

時間外労働の上限規制では、臨時的な特別な事情がなければ、原則として月45時間・年360時間を超えて時間外労働させることを禁じています。

逆にいうと、「臨時的な特別な事情」がある場合は上記の上限を超えて時間外労働させることも可能ですが、その場合は通常の36協定(一般条項)に加え、特別条項付36協定届を提出しなければなりません。

旧様式では、一般条項も特別条項付も同じ様式を使用していましたが、新様式からは一般条項は「様式第9号」、特別条項付は「様式第9号の2」を使用することとなっています。

そのため、新たに特別条項の届け出をする場合は新様式で提出しましょう。

6-2. チェックボックスの追加

時間外労働の上限規制が制定されたことにより、新様式では時間外労働と法定休日労働を合計した時間数が、月100時間未満、2~5ヵ月平均80時間以内であることを確認するためのチェックボックスが新たに追加されています。

また、後述する押印・署名の廃止により、適性に選任された労働者代表によって締結された36協定であるかどうかを確認するためのチェックボックスも新設されています。

チェックボックスだと、うっかり見逃してしまうことがあるかもしれません。しかし、チェックが入っていない状態で提出しても受理されないので注意しましょう。

6-3. 有効期間と起算日の区分

時間外労働の上限規制により、労働者の時間外労働の総時間は年360時間までと決められています。

そのため、新様式では「年360時間」の基準となる起算日を設けることが法律で義務づけられました。旧様式にも「協定の有効期間」という項目はありましたが、あくまで36協定の効力が生じる期間を定めたものですので、起算日とは区分して記載することになっています。

さらに、36協定の起算日は労働者が時間外労働を開始する締切を示すものであり、この日付から労働時間の計算が始まるため、企業側は労務管理を行う上で非常に重要な要素とされています。この変更により、企業は起算日を正確に設定し、労働時間を厳格に管理する必要があります。

こうして、労働基準監督署への適切な届出とともに、労働者の権利保護が強化されることが期待されます。

6-4. 「1日の所定労働時間」および「所定休日」の任意記載

旧様式では、1日の所定労働時間が法定労働時間より少なくなるケースを想定し、所定労働時間を記載したうえで、延長することができる時間を記載する様式となっていました。

しかし、もともと36協定は法定労働時間を超えて時間外労働・休日労働をさせる際に締結するものですので、法定時間を超えない所定労働時間は必ずしも記載する必要はありません。

そのため、新様式では「所定労働時間」、「所定労働時間を超える時間数」、「所定休日」の3項目は、すべて任意記載項目に変更されています。

一方で、時間外労働の上限規制を遵守しているかどうかを確認するため、「法定労働時間超の時間数」は必須項目となっています。

6-5. 割増賃金率の記載の追加

大企業では、平成22年度に施行された改正労働基準法により、残業が月60時間を超える場合、50%の割増賃金率を適用することが現在義務付けられています。

一方、中小企業にはこの割増賃金の引上げがしばらく猶予されていましたが、2019年の労働基準法改正に伴い、中小企業も2023年4月より、同条件で割増賃金の引き上げが義務付けられることになりました。

一般条項では時間外労働の上限が月45時間となっているので該当しませんが、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満まで認められている特別条項付36協定届では、割増賃金率を記載する項目が追加されています。

6-6. 限度時間を超える労働の手続等に関する項目の追加

特別条項付36協定届では、一般条項にはない「限度時間を超えて労働させる場合における手続」と「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の2項目が追加されています。

「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」の欄には、例えば「労働者代表者に対する事前申し入れ」というように、限度時間を超えて働かせる場合、どのような手続きをしなければならないかを記入してください。

「健康及び福祉を確保するための措置」は、欄外に記載されている1~10(「その他」含む)から該当する番号を選択したうえで、具体的な内容を記載してください。

参考URL:36協定届の記載例(特別条項)|厚生労働省

6-7. 押印・署名の廃止

旧様式では、使用者の押印・署名が必要でしたが、新様式からは押印・署名欄がともに廃止されています。電子申請で36協定届を提出する場合も、電子署名・電子証明書の添付は不要となっているので、余計な手間をかけないようにしましょう。

ただし、協定の当事者を確認するために、下記のチェックボックスが設けられています。

- 上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である、又は、上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること

このチェックボックスにチェックを入れないと、当事者の確認ができず無効になってしまうことがあるので注意してください。

また、労働組合の名称もしくは代表者の職名・氏名を書く欄はあるので、忘れずに記入しましょう。

関連記事:36協定届の押印・署名が廃止に!その背景や企業の対応を紹介

7. 36協定の起算日を理解して適切に決めよう

働き方改革関連法の施行により、2019年4月1日から、月および年に時間外労働できる時間に上限が設定されました。

これに伴い、36協定届には、労働者が時間外労働を開始した期間を数え始める日となる「起算日」を記載することが法律で義務づけられています。起算日の決め方に関しては、特に法律で決められているわけではないので、自社で自由に決めることが可能です。

ただし、1度起算日を決めたら原則として中途変更はできないので、労使間でよく協議して決定し、協定にもその内容を盛り込んでください。

36協定の起算日は、時間外労働の上限に関わるため、しっかりと理解を深めておきましょう。

関連記事:36協定の提出方法3つと変更内容・注意点を分かりやすく解説

「今月、この従業員の残業時間の上限は何時間だろう?」月ごとの日数や特別条項の適用状況によって変動する上限管理に、悩んでいませんか。

36協定を締結していても、複雑な上限規制の見落としによる法律違反は、企業にとって大きなリスクです。

本資料では、月や年単位での労働時間の上限目安はもちろん、変形労働時間制やフレックスタイム制における考え方もまとめて解説しています 。

意図せぬコンプライアンス違反を防ぎ、健全な企業体制を維持するため参考にしたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

36協定の関連記事

-

36協定とは?基礎知識から残業上限規制や締結・届出、違反リスクまで完全解説

勤怠・給与計算公開日:2025.09.05更新日:2026.01.28

-

早出残業とは?36協定との関係性や残業代の計算方法を解説

勤怠・給与計算公開日:2024.12.18更新日:2026.01.29

-

勤怠・給与計算

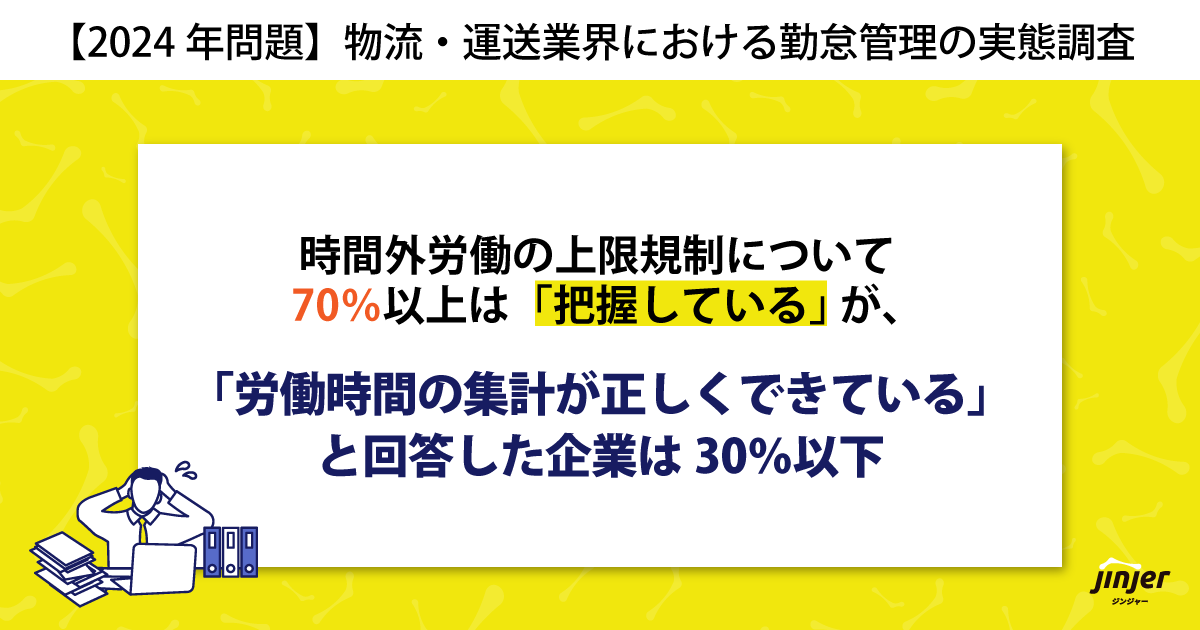

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2025.09.29

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2025.09.29