固定残業代とは?制度の仕組みや導入のポイントをわかりやすく解説

固定残業代制度を導入する際、「残業の定額制みたいなものだろう」と安易に採用すると、自社にマッチしなかったり法に抵触してトラブルになったりする恐れがあります。まずは固定残業代制度の仕組みや内容について、正しく知ることから始めましょう。

本記事では、固定残業代制度の概要や導入によるメリット・デメリット、さらには導入時のポイントや注意点を紹介します。

関連記事:残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!

「固定残業とみなし残業の違いがよくわからない」「固定残業代の計算方法や、違法にならない制度運用を知りたい」とお考えではありませんか?

当サイトでは、固定残業とみなし労働の違いから固定残業代の計算方法、適切な運用についてまとめた「固定残業代制度ルールBOOK」を無料で配布しております。

自社の固定残業やみなし残業の制度運用に不安がある方は、こちらからダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 固定残業代とは

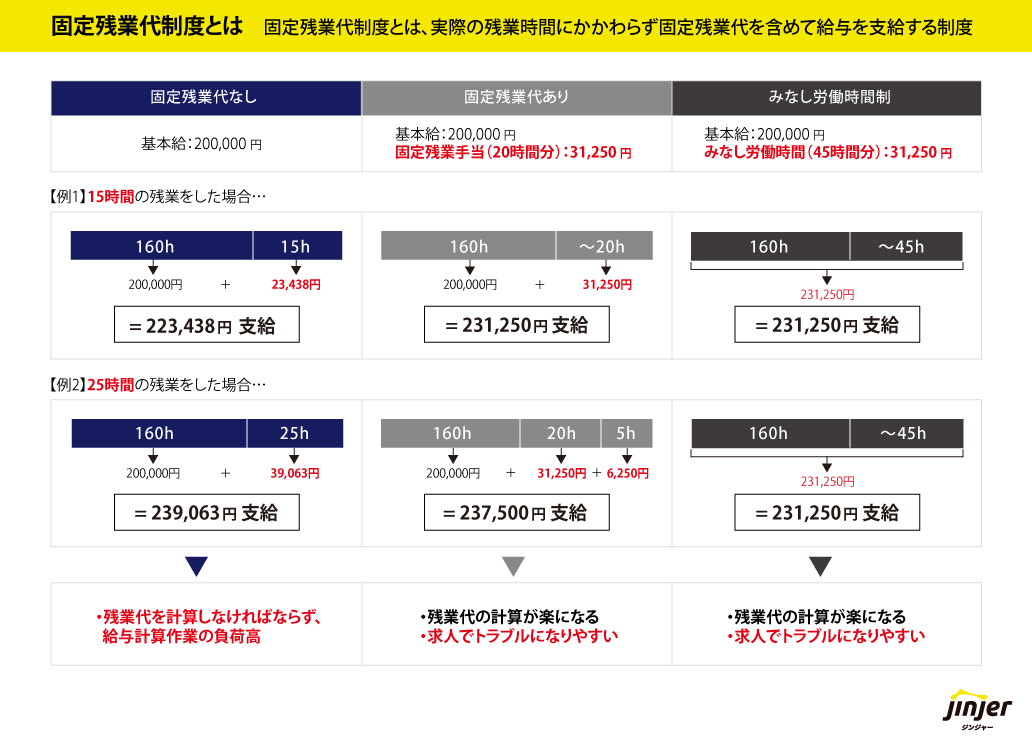

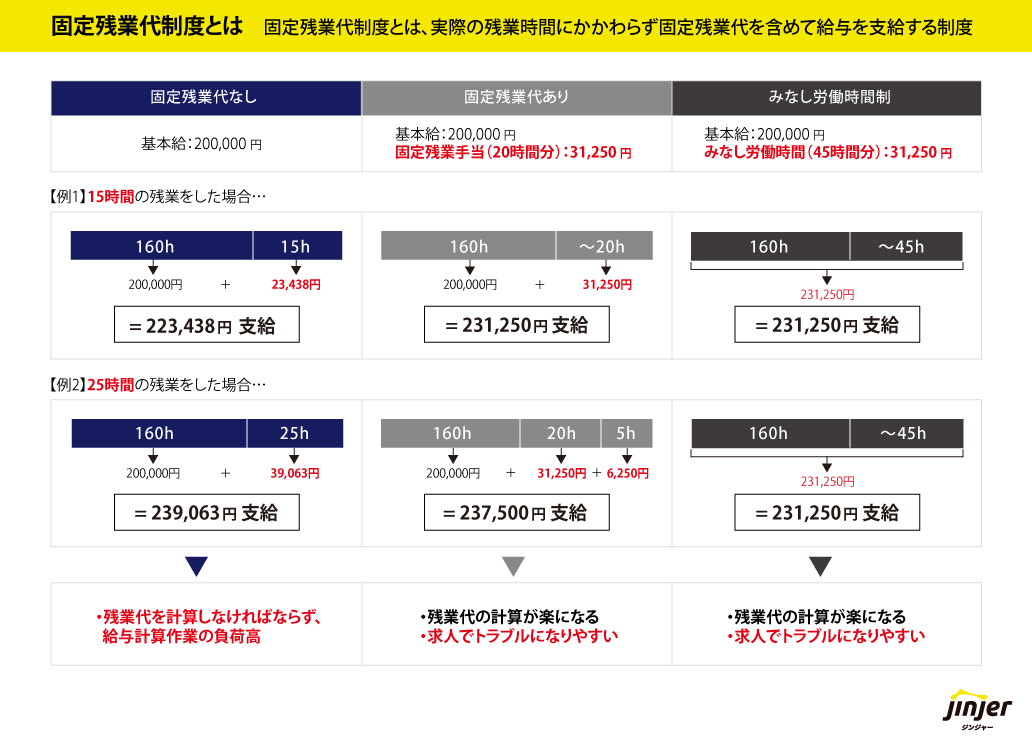

固定残業代とは、あらかじめ時間外労働時間を決めておき、毎月定額で支払う残業代のことです。たとえば、月間20時間の固定残業代が設定されている場合、労働者が月に30時間の時間外労働をしても、20時間分の固定残業代が支給されることになります。逆に、10時間しか時間外労働をしていなくても、固定残業代は20時間分支給されます。

固定残業代制度は、2017年にトヨタ自動車が導入したことで注目を集めるようになりました。通常の残業とどのような違いがあるのか具体的にみていきましょう。

1-1. あらかじめ時間外労働時間を決めておき、毎月定額で残業代を支払う制度

先にも述べた通り固定残業代とは、実働の時間外労働の時間に関係なくあらかじめ時間外労働時間を決めておき、毎月定額で支払う残業代のことです。固定残業代は毎月同じ金額を支給するため、通常の残業では、実働の時間外労働の時間に応じて残業代が支給されます。月々の残業時間に応じて残業代が決まるため、支給される残業代は都度異なります。

一方で、固定残業代では、実働の時間外労働の時間に関係なく一定の残業代が支給されます。

あらかじめ対象社員に「残業があったもの」とみなすため、残業の有無・実労働時間にかかわらず、毎月一定額が支給されます。

1-2. 固定残業時間を超過した分の残業代は支払義務がある

固定残業代制度では「社員が無制限に残業させられる」と誤解されるケースが少なくありません。これは全くの間違いです。固定残業代制度でも、企業は自社で定めた規定の労働時間を超過した残業には、固定残業代とは別途で社員に残業手当を支払う義務があります。

固定残業代の上限を何時間とするかは企業の裁量次第です。しかし、あまりにも長時間に設定すると労働基準法に抵触する恐れがあるため、注意が必要です。

法的な観点での目安としては、労働基準法で定められている月45時間を固定残業時間の上限と考えるのが妥当です。

関連記事:固定残業代40時間分は可能?違法性の有無や対策を解説

1-3. 割増賃金の算定基礎からは除外される仕組み

一般的な残業代は、労働基準法37条・労基則19条で定められた通り「通常の賃金の時間単価×時間外・休日・深夜労働時間数×割増率」で計算されます。

しかし、固定残業代制度では、上記の計算式が適用されない場合もあります。残業代は企業が種々の状況を鑑みて「○時間分・○円」と設定し、指定された金額に基づいて支払われることとなります。

ただし、残業代が最低賃金を下回るなど労働基準法の条件を満たさない場合は違法となる可能性もあるため、注意しましょう。当サイトでは固定残業代制度での残業代の計算方法や適切な制度運用について解説した「固定残業代制度ルールBOOK」を無料配布しております。固定残業代制度に不安のある人事担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1-4. 固定残業とみなし労働時間制の違い

まず、みなし労働時間制とは労働時間の計算が難しい場合に用いる残業制度で、実際の労働時間にかかわらず特定の労働時間を働いたと「みなす」制度です。時間外労働も「みなし時間」に含まれ基本給として支給します。

一見固定残業と変わらないように感じるかもしれません。

固定残業との大きな違いは、固定残業代は労働したとみなす時間を超えて労働があった場合、超過分の残業代を支払う義務がありますが、みなし労働の場合は超過分の残業代を支払う義務がない点です。

みなし労働についてさらに詳しい情報を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

関連記事:みなし残業と固定残業の違いとは?それぞれの定義を紹介

関連記事:みなし残業制度とは?定義やメリット・デメリットを詳しく解説

2. 固定残業代制度を採用するメリット

固定残業代制度を導入することは、社員のモチベーションを上げるほか、給与担当者の負担軽減にもつながります。具体的なメリットをみていきましょう。

2-1. 社員間の公平さを保てる

固定残業代制度を採用すれば、同じ労働をする社員を平等に扱えます。

仕事の効率が悪かったり処理能力が劣ったりする人は、勤務時間内に仕上げるべき仕事を残業して行うことがあります。この場合残業代が加算されて、効率良く仕事をした人は安い給与が、効率が悪い人には多い給与が支払われることとなります。

社員間に不満が生じやすく、優秀な人のモチベーションを下げる可能性があるでしょう。

その点、固定残業代制度を導入すれば、同じ仕事をする人には等しく給与を支払えます。社員間の公平さが保たれて、社員は納得して働けるはずです。

2-2. 残業代が計算しやすくなる

残業代が一律に支払われれば、社員一人一人のケースをチェックする必要がありません。給与計算が効率化され、給与担当者の負担が軽減されます。

また、残業代の清算が不要になれば、毎月の人件費がどれくらい必要か把握しやすくなるのもメリットです。企業が今後の経営戦略を考える際、予算面の不確定要素を低減できます。そのため、将来的な見通しを立てやすくなるでしょう。

関連記事:固定残業代の計算方法をパターン別に分かりやすく解説

3. 固定残業代制度を採用するデメリット

固定残業代制度については、主旨を正しく理解しにくいことが問題になりやすいとされます。

制度を採用するデメリットについてみていきましょう。

3-1. 求人でトラブルになりやすい

近年、ハローワークでは固定残業代制度に関するトラブルが増えているといわれています。固定残業代制度を導入している企業の「基本給+固定残業代」を、求職者が「基本給」と誤解してしまうためです。

誤解が解けないままだと、応募者は「求人条件と採用条件が異なっていた」と感じやすいです。最悪の場合、訴えられる可能性もあるでしょう。

厚生労働省では、固定残業代制度による給与については以下の点を明示するよう求めています。応募者が賃金形態について理解できるよう、十分な配慮が必要です。

- 固定残業代を除いた基本給の額

- 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法

- 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

参考:「若者の募集・求人の申込みをお考えの事業主の皆さまへ職業紹介事業者の皆さまへ」|厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

3-2. 社員の理解を得にくいこともある

現行の基本給に固定残業代を上乗せすると、当然ながら人件費負担は増大します。現状を維持するためには社員の基本給を下げることが必要ですが、社員は反発するかもしれません。

同意を得ないまま固定残業代制度を導入した場合、社員に訴えられれば固定残業代は「無効」となります。固定残業代を採用する前に、企業は社員の理解を得ることが必須です。

固定残業制ではなく、残業申請制のように社員から申請してもらうような制度のほうが社員の理解を得やすいかもしれません。残業申請制のメリットや運用方法について下記の記事で詳しく解説しているので興味のある方はぜひご覧ください。

関連記事:残業申請制とは?申請ルールの作り方やその例、運用方法も紹介

4. 固定残業代制度を導入する際のポイント

固定残業代制度をスムーズに運用していくためには、社内の環境を整えておくことが必要です。導入のカギとなるポイントをみていきましょう。

4-1. 事前にシミュレーションする

固定残業代制度のベースとなる残業時間の上限や固定残業代については、現状を勘案して適切に設定しましょう。設定を誤ると、残業代負担が大きくなったり社員から不満が上がったりする可能性があります。

制度導入後の総人件費を割り出して、自社にとって最適な設定時間・総支給額を見つけてください。

4-2. 残業時間・勤怠管理の把握を徹底する

固定残業代制度を採用する際は、社員の勤務状況を適切に把握できるようにしておく必要があります。現在、手計算だったり表計算ソフトなどを活用していたりする企業は、勤怠管理システムの導入をおすすめします。

残業時間や勤怠管理は、固定残業代制度の基礎となる部分です。数字を一つ間違えるだけでも、スムーズな運用は難しくなります。社員の勤怠管理を一元的に行えるシステムを導入し、勤怠管理の最適化を図っておきましょう。

5. 固定残業代制度を採用する際の注意点

固定残業代制度を採用する際は、法律に抵触しないように注意しなければなりません。

どのような点に注意すべきか紹介します。

5-1. 就業規則に記載する

固定残業代制度が有効であると認められるためには、「固定残業代が給与に含まれている」旨を、労働契約に組み込まれていなければなりません。就業規則にも適切に記載し、社員が「知らなかった」とならないことが重要です。

上記が徹底されていないと、自社の固定残業代制度が無効になる可能性があります。トラブルを避けるには、書面で有効性を担保しておくことが必要です。

5-2. 法に定める時間外労働の上限・最低賃金を遵守する

時間外労働の上限については、法律により以下のように定められています。

| 時間外労働の上限:月45時間・年360時間以内(特別な事情がある場合は複数月平均80時間・年720時間以内) |

固定残業代制度のベースとなる残業時間を設定する際は、上記を超えないよう注意しましょう。また、最低賃金についても各都道府県で定められています。

たとえば、固定残業代制度の導入によって基本給を下げる場合は、最低賃金を下回らないよう注意しなければなりません。

関連記事:固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

5-3. 変更する場合は労使間で合意し協定を結ぶ必要がある

固定残業代制度の導入後に制度を変更する場合は、労働者と雇用者間の合意が必要です。

労使間で協議し、新たな条件を明確にした協定を結びます。

途中で一方的に変更することは、労働法に違反する恐れがあるため慎重に対応が必要です。

例えば変更した内容が労働者の不利益をもたらすようなものであった場合、変更内容が無効となってしまう可能性があります。

労働契約法にも定められているとおり、労働者と使用者が合意しているうえで労働条件を変更しましょう。

5-4. 給与に何時間分の残業時間が含まれているのか明記する

固定残業代制度を採用するデメリットの章でもお伝えした通り、「基本給+固定残業代」を固定残業代は含んでいない「基本給」だと勘違いしてしまうケースがあります。そのため、求人票などに記載する場合は厚生労働省が定めた書き方に沿って記載しなければなりません。

- 固定残業代を除いた基本給の額

- 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法

- 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

例えば以下のような書き方はNGです。

- 基本給:210,000円

固定残業代:40,000円 - 基本給:210,000円

固定残業代:40,000円(20時間分) - 基本給:210,000円

固定残業代:20時間分

以下の書き方であればOKです。

- 基本給:210,000円

固定残業代:40,000円(20時間分)

※超過分は別途支給します

6. 固定残業代制度の導入は慎重に検討しましょう

固定残業代制度について、「残業代負担を減らせる」と考えて導入を検討する企業が少なくありません。

しかし、実際のところ、残業代が低減できるかどうかは企業と制度の相性次第です。制度を導入する際は必ずシミュレーションを行い、効果測定を実施してから導入に踏み切るのがおすすめです。

また、固定残業代制度の残業時間・賃金を決めるときは、法律の確認も必須です。適切に残業時間・賃金を設定し、社員・企業ともメリットを享受できる仕組みを作りましょう。

「固定残業とみなし残業の違いがよくわからない」「固定残業代の計算方法や、違法にならない制度運用を知りたい」とお考えではありませんか?

当サイトでは、固定残業とみなし残業の違いから固定残業代の計算方法、適切な運用についてまとめた「固定残業代制度ルールBOOK」を無料で配布しております。

自社の固定残業やみなし残業の制度運用に不安がある方は、こちらからダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25