月の所定労働時間|平均の出し方や残業時間の上限について詳しく解説

月平均所定労働時間数は残業代を算出する際に必要になる数値です。労働基準法で定められている法定労働時間と異なり、所定労働時間は各企業や事業所で定められているため、月平均所定労働時間数は自分たちで計算しなくてはなりません。

月平均所定労働時間数は給与計算をするにあたって誤りがあってはならない数字です。きちんと理解をしておきましょう。

本記事では、正社員の月平均の所定労働時間数の算出方法とあわせて、月の労働時間の目安、残業時間の上限についても解説いたします。

【関連記事】労働時間について知らないとまずい基礎知識をおさらい!

目次

残業時間の上限や、残業がない場合の労働時間の上限は法律で厳格に定められているため、しっかりと把握して管理しなければ、労働基準法違反になってしまいます。

当サイトでは、法定労働時間や残業時間の上限を分かりやすくまとめた資料を無料配布しておりますので、

「パートや派遣社員が多く、毎月労働時間を超過しないか心配」

「いつでも労働時間の上限を把握できるようにしておきたい」

という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 月平均所定労働時間数とは

月平均所定労働時間数とは、年間合計の所定労働時間数を12で割り、1ヵ月あたりの平均的な所定労働時間を計算した数値です。

「月平均所定労働時間数が残業代の計算に必要だ」と知っていはいても、なぜ必要なのかをきちんと理解できていないという方に向け、なぜ月平均所定労働時間数が大切なのかや、その計算方法と実際の例も交えてイメージがつきやすいように解説してきます。

1-1. 月平均所定労働時間数が残業代計算に必要な理由

そもそも、残業代は「残業した時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」によって求められ、平均所定労働時間数は「1時間あたりの基礎賃金」を求めるために必要になるものです。

では、1時間あたりの基礎賃金を求めるには、単純に「手当などを除いた月給を月の日数を割る」ではいけないのでしょうか。

手当を除いた給与は昇給しない限り年間を通して毎月同じ額ですが、月の日数は月ごとに異なります。そのため、同じ金額の給与を異なる日数で割ってしまうと、1時間あたりの基礎賃金が月によって異なってしまいます。

月によって1時間あたりの基礎賃金が異なると、当然残業代にも違いが出てきてしまい毎月の給与計算が煩雑になるため、月の平均的な所定労働時間数を使って基礎賃金と残業代を求める必要があるのです。

1-2. 月平均所定労働時間数の計算方法

月平均所定労働時間数は、以下の計算式で求めることができます。

| 月平均所定労働時間数 =(365日 ー 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12ヵ月 |

1年の日数である365日(うるう年の場合は366日)から年間の休日数を引き、年間の所定労働日数を算出します。年間の所定労働日数に一日の所定労働時間数をかけあわせて出した年間の所定労働時間数を12ヵ月で割ると、1ヵ月あたりの所定労働時間数が算出できる仕組みです。

また、計算式を確認すると分かるように、月平均所定労働時間数の算出には年間の休日数を把握している必要があります。

年間休日数は、各企業の就業規則によって定められている年間にある休日の合計日数です。いわゆる「カレンダー通りの休み」が設けられている企業では暦通りの休みを単純に合計すれば問題ありませんが、業種や業態によっては休日数が異なるため、自社の就業規則を確認の上、年間休日数を算出しましょう。

月平均所定労働時間数の算出方法が分かったところで、次は実際の計算例を見てみましょう。

1-3. 実際の計算例

【完全週休2日制の場合】

2021年を例に計算してみましょう。土日祝日に加え、お盆と年末年始に休暇を取ったと想定すると、年間休日数は124日です。また、一日の所定労働時間は8時間とします。

月平均所定労働時間数 =(365日-124日)× 8時間 ÷ 12ヵ月 = 160.6時間

【一ヵ月単位の変形労働時間制の場合】

一ヵ月単位の変形労働時間制では、年間休日を用いずに年間での労働時間を算出します。

具体的には、一ヵ月あたりの労働時間の上限が「月の日数÷7日×40時間」で求められるため、この計算式を用いて年間の労働時間を求めます。ここで示されているのはあくまでも上限まで働いた場合になります。

2021年を例にとると、年間の労働時間を上限で働いた場合は以下の通りです。

- 28日の月=28日÷7日×40時間=160時間

→28日の月は1ヵ月のため、合計160時間 - 30日の月=30日÷7日×40時間=171.4時間

→30日の月は4ヵ月のため、合計684時間 - 31日の月=31日÷7日×40時間=177.1時間

→31日の月は7ヵ月のため、合計1239時間

したがって、年間の労働時間数は160時間+684時間+1239時間で2083時間になります。

月平均所定労働時間数は以下のとおりです。

月平均所定労働時間数 = 2083時間(年間の労働時間数)÷ 12ヵ月 = 173.5時間

2. 過労死にあたる労働時間

従業員の労働時間について把握するうえでは、月の平均所定労働時間数の計算方法だけでなく、過労死にあたる労働時間についても把握しておきましょう。

厚生労働省によれば、時間外労働が45時間を超えると過労死との関連性がみられると判断されます。さらに1ヵ月で100時間もしくは2~6ヵ月で平均が80時間を超える時間外労働が発生している場合、過労死との関連性が強まります。そのため残業を含む労働時間が月230時間、月300時間といった長時間の労働は健康に害を及ぼしかねません。

3. 残業時間と残業代の計算方法

月平均所定労働時間の出し方を確認したところで、残業代の計算方法について解説いたします。

残業代の計算式は、「残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」です。まずは、残業時間の出し方から確認していきましょう。

3-1. 残業時間の計算方法

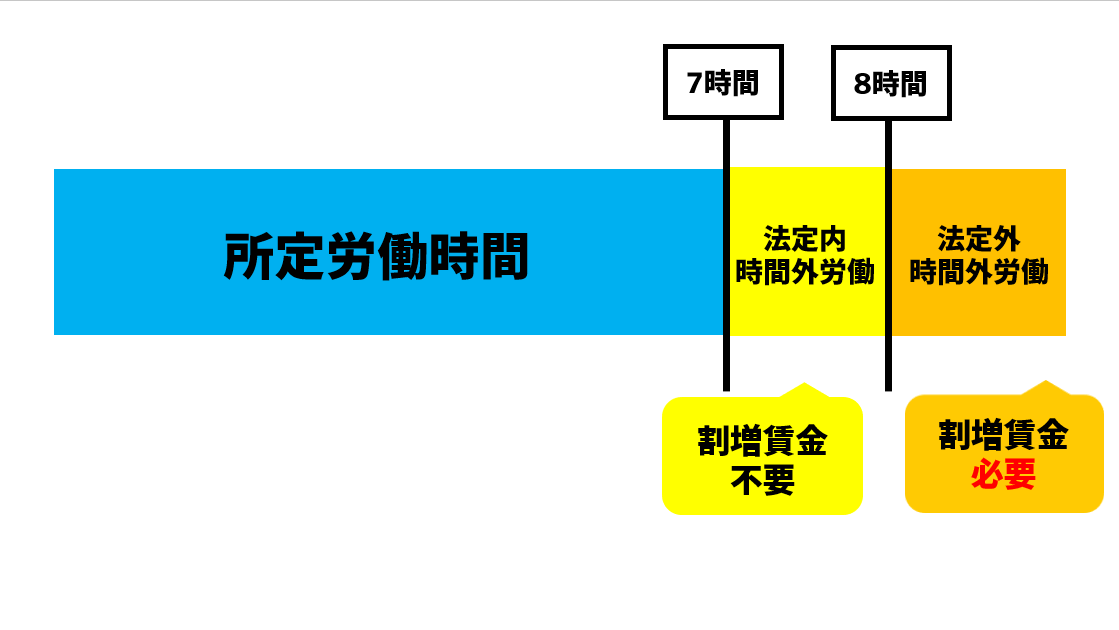

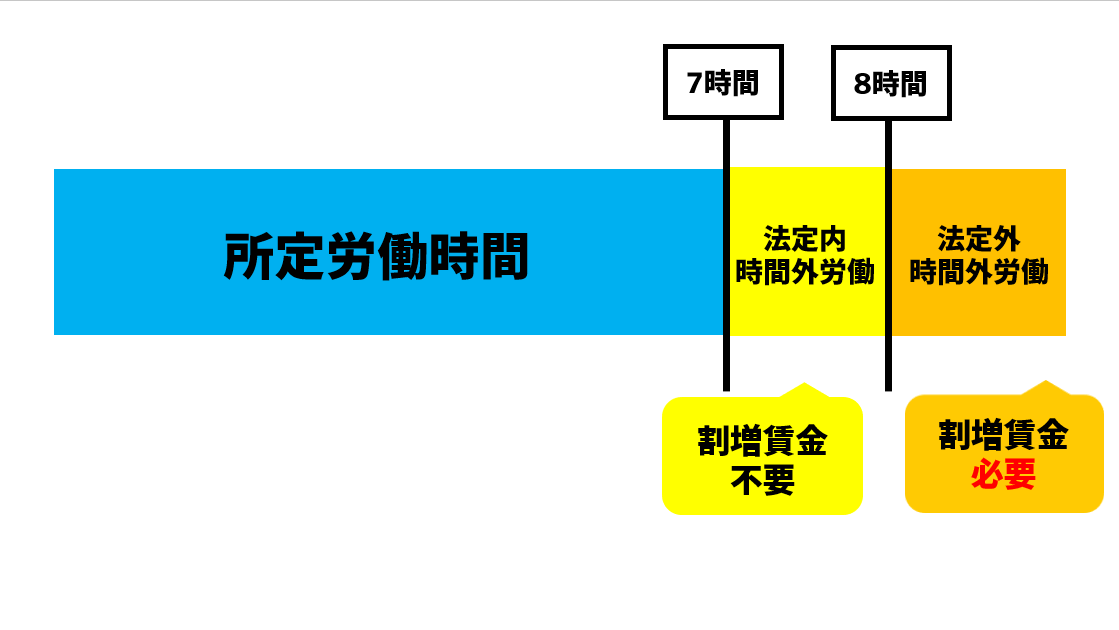

そもそも残業には大きく分けて「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。

法定内残業とは、所定労働時間を超えて法定時間以内で働いた残業を指し、法定外残業とは法定労働時間を超えて働いた労働時間を指します。

法定外残業は「時間外労働時間」とされ、労働基準法において割増率25%以上で割増賃金の支払い義務を定めています。ただし、時間外労働時間が月60時間を超える場合は割増率が50%に引き上げられます。

具体的な例をもとに考えてみましょう。所定労働時間が7時間の企業である場合、下図のように、終業時間を過ぎてから法定労働時間である8時間まで働いた1時間分は法定内残業、8時間を超えて働いた分が法定外残業となります。

また、残業時間を計算する際に注意しておきたいのが休日労働とと22時から5時までの深夜残業です。法定休日に労働があった場合は35%以上で割増賃金の支払いが必要です。一方、1日8時間の法定労働時間を超えて深夜残業する場合は50%以上、法定労働時間内で深夜に勤務する場合は25%以上の割増賃金を支払います。

このように、残業時間を計算する際は所定労働時間を超えて労働があった時間、法定労働時間を超えた時間、深夜残業・休日労働のあった時間に分けて算出する必要があります。

3-2. 残業代の計算方法

残業代は、「残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」で計算することができます。

残業時間は、割増率が異なる法定内残業(割増なし)、法定外残業(割増率25%)、60時間を超える法定外残業(割増率50%)、深夜残業(割増率50%)、休日労働(割増率35%)ごとに分けて算出しておきます。

また、1時間あたりの基礎賃金は先ほどご紹介した月平均所定労働時間で月給を割れば求めることができます。

さらに詳しい残業代の計算方法や具体例を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】残業時間と残業代の計算方法について知っておくべき基本的なルール

4. 【確認】 月の労働時間は160時間を目安にしよう

ここで、月の労働時間の目安を確認しておきましょう。多少の変動はあるものの、月あたりの適切な労働時間の目安は160時間です。

4-1. 労働基準法によって労働時間は1日8時間・週40時間に制限されている

月の労働時間について考える際に、前もって企業の人事担当者が理解しておくべき基準が、労働基準法の内容です。労働基準法では、従業員の扱いに関する原則として、以下の時間を働かせてもよい時間、「法定労働時間」であると設定しています。

- 1日8時間

- 週40時間

基本的に、法定労働時間を越えて企業が仕事をさせるためには、「36協定」という労使協定の締結が必要です。

どの企業も、36協定を締結していない限り1日8時間・週40時間の労働時間制限を越えることはできないので、覚えておきましょう。

【関連記事】労働時間の上限は週40時間!法律違反にならないための基礎知識

5. 残業時間の月上限は45時間が基本

1ヵ月あたりの適切な労働時間の目安は、160時間です。

ただし、160時間基準が適用されるのは、就業規則によって決まっている出社から退勤までの時間、専門用語でいうところの「所定労働時間」に限られます。

実際の職場では、所定労働時間に加えて「残業時間」も発生するのが一般的です。

そして、残業時間に関しても、労働基準法で「原則45時間」という上限が設定されています。残業については法定労働時間よりも制限の内容が複雑なので、確認しておきましょう。

5-1. 時間外労働時間は原則月45時間を越えられない

原則として、労働基準法における残業時間の制限は、月45時間・年360時間です。

1ヶ月の所定労働時間を160時間とした場合には所定労働時間と残業時間を合わせても、従業員を働かせられる1ヵ月の労働時間は、最大205時間となります。

1日あたりの労働時間に直せば、「1日8時間労働と2時間15分の残業」をこなす計算です。基本的に、法定労働時間の制限ギリギリまで働いている従業員に対して、月45時間を越える残業をさせることはできません。

【参考】時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)

5-2. 月45時間×12ヵ月働かせるのもNG

残業時間制限について考える際に押さえておきたいのが、残業時間には年間の制限もあることです。

特別の事情がある場合に備えて「36協定」を結んでいる場合は別ですが、従業員の残業時間は年360時間以内に抑える必要があります。

ただし、月45時間の残業を12ヵ月繰り返した場合の総残業時間は、540時間です。毎月残業があると、年360時間という制限を越えてしまいます。

そのため、人事担当者は従業員の残業時間を月単位だけでなく、年単位でも管理する必要があるのです。

もし、平均的に残業量をコントロールできる場合は、1ヵ月の残業時間が30時間以内になるように指導しましょう。

繁忙期の関係で30時間以上45時間以下の残業が必要になる場合、仕事量が少ない月の残業を減らしてバランスを取るといった対処が必要です。

5-3. 働き方改革関連法の制定によって「特別の事情」があっても残業は年720時間以内に

働き方改革関連法が作られるまで、月45時間・年360時間という残業時間の制限は、「残業に関する特別条項を盛り込んだ36協定」を結べば突破することができました。

45時間を越える残業を設定できるのは年6ヵ月までというルールこそあるものの、残業時間は事実上無制限だったため、忙しい時期であれば企業は従業員に長時間の残業を指示することができたのです。

しかし、人件費を安く抑えたい企業や人材を使い潰すように利用するブラック企業の増加、それに伴う健康被害や過労死の問題に対処するため、働き方改革関連法では、「特別の事情がある場合でも残業時間は年720時間まで」というルールが追加されています。

【関連記事】働き方改革による残業規制の最新情報!上限や違反した際の罰則を解説

5-4. 2~6ヵ月平均が80時間以内なら増減があっても可

なお、働き方改革関連法の施行によって追加されたのは、年間の残業時間制限だけではありません。年720時間の残業上限に加えて、「月平均の残業時間が80時間以内」というルールも遵守する必要があります。

簡単にいうと、「いくら忙しい月でも、従業員が帰宅できないような無茶な残業時間を課してはならない」という制限です。

仮に1ヵ月の残業時間が100時間に達した場合、翌月の残業時間を60時間以内に抑える必要があります。ただし実務上は1ヶ月の上限時間は100時間未満であるため100時間に達してはいけません。

5-5. 上限を超えて従業員に残業をさせると法律違反で処罰される

以下の制限を守れなければ、労働基準法違反です。

- 月45時間・年間360時間

- 特別の事情がある場合も年間720時間

- 月45時間以上の残業は最大で年6回(半年まで)

- 2~6ヵ月の残業時間平均を80時間にする

労働基準法の罰則規定は30万円以下の罰金、または6ヵ月以内の懲役なので、従業員の生活を無視した過度な残業を指示した場合、企業が実刑を受けることになります。

なお、法改正に伴って上司や管理職による残業時間・労働時間の把握も義務化されているため、「従業員が勝手に残業した」などの言い訳は通用しません。

逆に、法改正前の感覚で従業員側が長時間残業をした場合も企業が処罰の対象になるため、企業はこれまで以上に勤怠管理に力を入れましょう。

【関連記事】従業員の労働時間の上限超過で企業が受ける罰則とは?

6. 月の時間外労働時間を減らす方法

月の時間外労働時間を減らす取り組みとして、以下が挙げられます。

- 人事評価制度を見直す

- ノー残業デーを導入する

- 勤怠管理システムを見直す

6-1. 人事評価制度を見直す

企業のなかには、時間外労働に取り組んでいる従業員を評価する風土が蔓延しているケースがあります。このような企業では、従業員が評価を高めるために、自発的に時間外労働に取り組んでしまうかもしれません。そのため、人事評価制度を見直してみましょう。

時間をかけてどれだけ頑張ったかを評価する制度ではなく、どれだけ生産性を高められたか、効率的に業務を進められたかを評価するようにしましょう。

6-2. ノー残業デーを導入する

従業員のなかには定時に退勤したくても、他の従業員が残っているため帰れないという人もいるかもしれません。特に上司や管理者が残業をしていると退勤しづらいでしょう。このような不要な残業を減らすために、ノー残業デーを導入しましょう。ノー残業デーを導入したら上司や管理者が率先して定時に退勤することが大切です。

6-3. 勤怠管理システムを見直す

勤怠管理システムを見直すことも時間外労働時間の削減に効果的です。例えば勤怠管理システムのなかには、従業員の時間外労働を計測して、アラートを発するシステムもあります。このようなシステムであれば、時間外労働時間が蓄積される前に従業員の労働時間をマネジメントすることが可能です。

7. 月の労働時間を把握して正しく勤怠を管理しよう

今回は、月平均所定労働時間の出し方から残業代の計算方法、また、そもそも割増賃金が必要な「時間外労働」とはどこにあたるのか、労働時間や残業の上限は何時間なのかを解説しました。

労働時間の上限を超えないための勤怠管理や正しい給与計算のために、残業時間を正確に理解する必要があります。

しかし、時間外労働の考え方や上限規制は一度読んだだけですぐに理解して覚えられるものではありません。

「あれ、どうなってたっけ?」という時に、法定労働時間や残業の上限についてすぐに確認できるよう、当サイトでは今回の記事内容をまとめた資料「労働時間の上限ガイドブック」を無料で配布しております。ご興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

残業時間の上限や、残業がない場合の労働時間の上限は法律で厳格に定められているため、しっかりと把握して管理しなければ、労働基準法違反になってしまいます。

当サイトでは、法定労働時間や残業時間の上限を分かりやすくまとめた資料を無料配布しておりますので、

「パートや派遣社員が多く、毎月労働時間を超過しないか心配」

「いつでも労働時間の上限を把握できるようにしておきたい」

という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25