労働保険の年度更新とは?計算や申請書作成・電子申請から納付のやり方までわかりやすく解説

年に一度手続きを実施する「労働保険の年度更新」。

この労働保険の年度更新を安全に実施するためには、手続方法と注意点をしっかり押さえておく必要があります。

そこで本記事では、労働保険の年度更新における基礎概要や手続方法、注意点を解説します。

労働保険の年度更新の手続きで不安を抱えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

社会保険の更新・改定マニュアル完全解説版

年度更新や定時決定、随時改定と、労務担当者は給与の改定と並行して、年間業務として保険料の更新に関わる業務を行う必要があります。

一方でこのような手続きは、実際に従業員の給与から控除する社会保険料の金額にダイレクトに紐づくため、書類の記入内容や提出はミスなく確実に処理しなければなりません。しかし、書類の記入欄は項目が多く複雑で、さらに申請書や届出にはそれぞれ期限があり、提出が遅れた場合にはペナルティが課せられるケースもあります。

当サイトでは社会保険の手続きをミスなく確実に完了させたい方に向け、「各種保険料の更新・改定業務のマニュアル」を無料配布しております。

ガイドブックでは、年度更新の申請書から定時決定における算定基礎届、随時改定時の月額変更届、さらには賞与を支給した場合の支払報告書の書き方から、記入例、提出方法までまでを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の更新・改定業務のマニュアルがほしい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 労働保険とは

労働保険は、企業が従業員を雇用している場合、加入が法律で義務付けられています。まずは労働保険についてしっかりと理解を深めるために詳しく説明していきます。

1-1. 労災保険と雇用保険を総称したもの

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。

労災保険とは、従業員が業務関係上で怪我や病気になったときのために加入する保険のことです。会社の業務や通勤によって怪我や病気になった場合、治療や生活に必要な金額が給付されます。

雇用保険は政府の強制保険制度であり、労働者が失業したときのために加入する保険です。労働者が失業したときの状況に応じて給付金を受け取れる制度で、失業保険と言われたりもしています。

関連記事:雇用保険とは?給付内容や適用される適用事業所について

1-2. 労災保険の最新(令和6年)保険料率

労災保険の保険料率は、業種や企業規模によって異なる仕組みです。

労災保険の保険料は、事業の種類により異なりますが、リスクの高い業種ほど高く設定されており、1,000分の2.5から1,000分の88までの範囲で設定されています。この労災保険料は全額事業主が負担します。

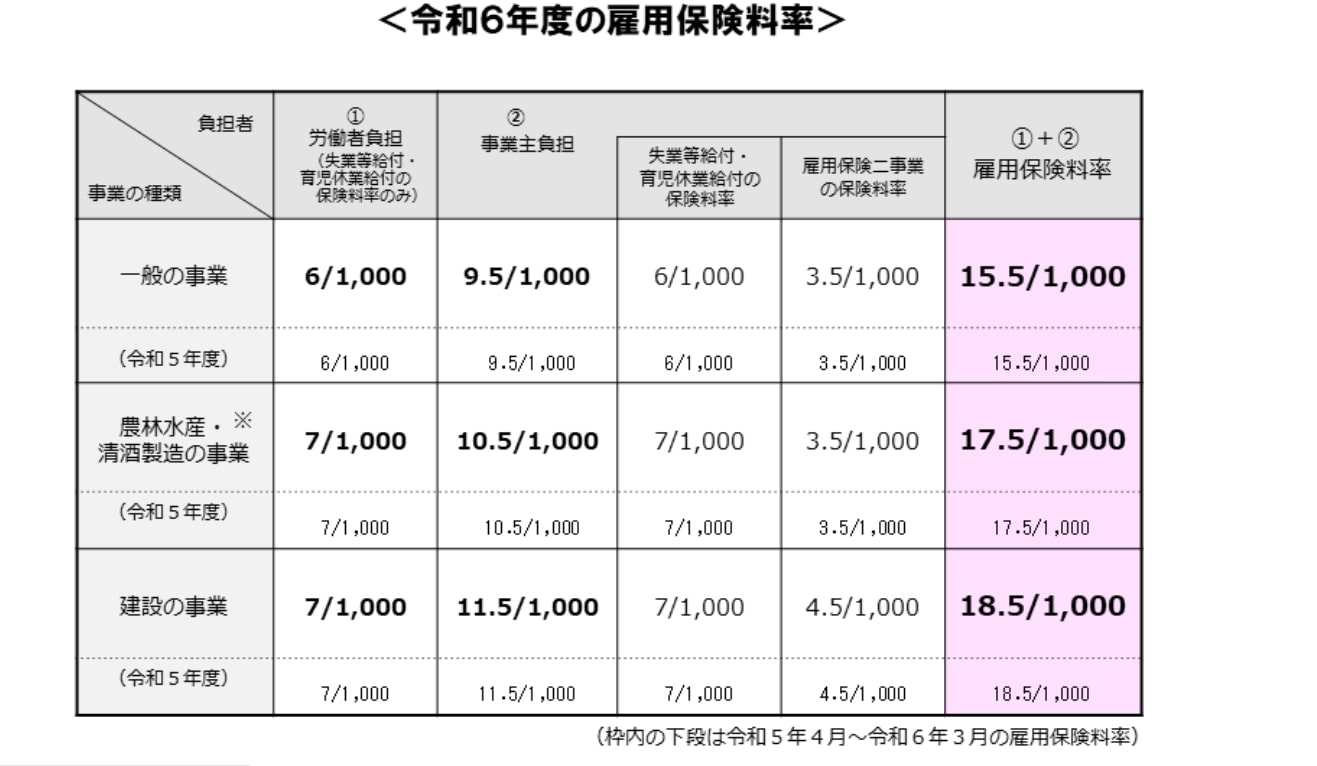

一方、雇用保険では事業主と労働者の双方が負担する形になっています。令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率は以下を参照してください。

(令和5年度と同率)

失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1,000です(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000です。)。

雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。

さらに、労働保険の年度更新の際には、保険料とともに一般拠出金も納付する必要があります。一般拠出金は、石綿(アスベスト)による健康被害を受けた人々を救済するために使用され、その拠出金率は1,000分の0.02と定められています。最新の保険料率情報を定期的に確認し、適切な手続きを行いましょう。

1-3. 労働保険の加入手続き

労働保険への加入手続きは、新たに事業を開始した際や初めて労働者を雇用した際に行います。労災保険は労働基準監督署で、雇用保険はハローワークで手続きします。加入時にはその年度分の概算保険料の納付が必要です。一元適用事業(農林漁業・建設業以外)は労働保険料を一括で申告・納付しますが、二元適用事業(農林漁業・建設業)は労災保険料と雇用保険料を別々に申告し、それぞれ納付する必要があります。

2. 労働保険の年度更新とは

労働保険の年度更新とは、年に一度見込み給与を基に雇用保険料と労災保険料を算定し、過不足を調整し、次年度の保険料を会社が前払いすることです。

2-1. 年度更新の目的

労働保険の年度更新の主な目的は、過去1年間の賃金総額に基づいて労働保険料を再計算し、適切に納付することです。これにより、労働保険制度の財政が安定し、労働者を継続的に保護するための資金が確保されます。具体的には、年度更新を行うことで労働保険料の不均衡を防ぎ、企業が適切な額を納付する努力を促進します。

2-2. 年度更新の計算対象期間

労働保険料は例年4月1日から翌年3月31日までを1年間として計算します。加入した年の労働保険料は加入したときに納付しますが、それ以降の労働保険料は1年の見込み給料を基に毎年納付する必要があるのです。

上記のことから、労働保険に加入している間は毎年更新の手続きを行う必要があります。労働保険料の納付額は賃金総額によって変化するため、定められた期間を過ぎなければ納付額は定まりません。

2-3. 年度更新の手続きはいつ対応する?

年度更新に対応する手続き期間は例年6月1日から7月10日までの間です。この更新手続きが遅れてしまうと、確定保険料に応じて10%の追徴金が発生することもあるため早めに手続きを行いましょう。

関連記事:賃金総額とは?含まれるもの・含まれないものや計算方法を解説

2-4. 年度更新の申告・納付先

労働保険の年度更新の申告と納付先は、所在地を管轄する労働基準監督署やハローワークに対して行います。

3. 労働保険の年度更新の手続の流れ・手順

続いて、労働保険の年度更新における手続方法をみていきましょう。

労働保険の年度更新は大きく4つの方法で進めていきます。

3-1. 申告関係書類を確認する

まずは申告関係書類を確認しましょう。

例年5月下旬ごろ、労働局から事業所宛に下記の申告関係書類が届きます。

・労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書

・確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表

・申告書の書き方

・保険料率表

申告関係書類が手元に届いたら、印字されている会社名などが間違っていないか確認しましょう。

3-2. 算定基礎賃金集計表を作成する

申告関係書類を確認したら、賃金集計表を作成していきます。

賃金集計表は、保険料計算の基礎となる賃金総額の集計で使用します。

この賃金集計表は提出する必要はありませんが、大事な書類であるためしっかり保管しておきましょう。

なお、賃金集計表は厚生労働省が提供している「年度更新申告書計算支援ツール」を用いるとスムーズに作成できます。

Excelによる自動計算であるため、自身で計算する手間が省けます。

3-3. 申告書に記入する

賃金集計表を作成し終わったら、申告書に記入していきましょう。

申告書には賃金集計表を基にして、従業員に支払う見込みの賃金総額のほか、労災保険と雇用保険それぞれの対象賃金を記入します。

なお、労災保険と雇用保険の被保険者の対象は異なるため、それぞれの金額を分けて算出する必要があります。

3-4. 申告書の提出と保険料を納付する

申告書の必要事項にすべて記入したら、申告の提出と保険料を納付しましょう。

原則、保険料の納付は一括ですが、概算保険料が40万円以上であれば3回に分割することができます。

また、申告書の提出と保険料の納付は銀行や郵便局等の金融機関、都道府県労働局や労働基準監督署で行えます。

社会保険・労働保険徴収事務センターでは申告書の提出のみ可能です。

4. 労働保険の年度更新は電子申請も可能

労働保険の年度更新はインターネットを用いた電子申請も行えます。これから電子申請をおこないたいという方のためにも、電子申請の概要からメリットまで、詳しくみていきましょう。

4-1. 電子申請のメリット

電子申請のメリットは、インターネット上で手続きが完結できることです。

近年働き方改革に伴い、リモートワークなどが普及し多様な働き方が適用されていますが、電子申請であれば、わざわざ金融機関や労働基準監督署に出向く必要がありません。そのため、24時間どこからでも申請を行えるという大きなメリットがあるため、出社をはじめ提出に伴う移動時間を省くことができます。

4-2. 電子申請に必要なもの

電子申請にはパソコンと電子証明書が必要です。電子申請は「e-Gov(電子政府の総合窓口)」を利用するため、動作環境を満たしたパソコンを用意しましょう。また、電子申請においては「電子証明書」が必要になりますので取得も忘れずに行ってください。

4-3. 電子申請の手続方法

パソコンを使った電子申請の手続方法は下記をご参考ください。

1. e-Gov電子申請手続検索で「労働保険年度更新申告」を検索する

2. 申請画面の必要事項をすべて入力し、電子証明書のデータをe-Govへ保管する

3. 保管したデータを送信して到着確認後、インターネットバンキングで保険料を納付する

この手続方法のほかにも、市販の電子申請ソフトや労務管理システムを用いて申請する方法があります。

自身にとって申請しやすい方法をみつけましょう。

4-4. 近年電子申請システムも普及

近年、クラウド技術とデジタルツールの導入が進み、労働保険の申告業務が簡略化されています。特に、新型コロナウイルスの影響もあり、オンラインでの手続きが広まっています。e-Govの外部連携APIに対応した市販の電子申請ソフトや労務管理システムを活用することで、クラウドベースの電子申請が可能となり、中小企業の経営者や労務担当者にとって、効率的でスムーズな手続きを実現しています。このようなツールを導入することで、手続きの増加に対応しながらも業務効率を大幅に向上させることができます。

5. 労働保険の年度更新の注意点3つ

労働保険の年度更新における手続方法がわかったところで、最後に年度更新の注意点を3つ解説します。

労働保険の年度更新を安全に行うためにも、ぜひご確認ください。

5-1. 賃金の該当種類を間違えないように注意する

労働保険の年度更新の注意点1つ目は、賃金の該当種類を間違えないことです。

労働保険料は賃金総額をベースにして算出しますが、この賃金には含まれるものと含まれないものがあります。

例えば、給与や手当、賞与といった労働に対して支払われる報酬は賃金に含まれます。

しかし、役員報酬や災害見舞金、出張旅費などは賃金に含まれないため注意が必要です。

5-2. 65歳以上の高年齢者における手続きに注意する

労働保険の年度更新の注意点2つ目として、65歳以上の高年齢者における手続きがあげられます。

以前までは、65歳以上の高年齢者には雇用保険が適用されませんでした。

しかし、2017年からは65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となるものの、2020年3月31日までは雇用保険料が免除されていました。

この高年齢者の雇用保険料免除の期間は終了し、2020年4月1日からは高年齢者の従業員でも雇用保険料の納付が必要です。

そのため、労働保険の年度更新を行うときは、65歳以上の従業員も雇用保険の対象として実施しましょう。

5-3. 期間内を過ぎ手続きが遅れると追徴金を課される場合がある

労働保険の年度更新は毎年6月1日から7月10日までの期間に行う必要があります。しかし、時期を逃して手続きを行わなかった場合、事業主には予期せぬ負担が発生します。具体的には、政府が保険料・拠出金を決定し、確定保険料に対して10%の追徴金が請求される可能性があります。法人としてこの負担を避けるためにも、年度更新の準備をしっかり行い、必要な知識を身につけることが重要です。

6. 労働保険の年度更新を正しく理解して期間内に行おう

本記事では、労働保険の年度更新における手続方法や注意点を解説しました。

年に一度見込み給与を基に雇用保険料と労災保険料を算定し、会社が前払いすることを「労働保険の年度更新」と呼びます。

この年度更新の期間は例年6月1日から7月10日までの間であり、期間を過ぎるとペナルティが課せられるため注意が必要です。

ぜひ本記事の内容を参考にし、年度更新の必要書類と申請場所を確認して漏れがないよう慎重に実施しましょう。

▼併せて読みたい!労働保険の関連記事はこちら

労働保険の加入手続き方法や計算方法を分かりやすく解説

社会保険の更新・改定マニュアル完全解説版

年度更新や定時決定、随時改定と、労務担当者は給与の改定と並行して、年間業務として保険料の更新に関わる業務を行う必要があります。

一方でこのような手続きは、実際に従業員の給与から控除する社会保険料の金額にダイレクトに紐づくため、書類の記入内容や提出はミスなく確実に処理しなければなりません。しかし、書類の記入欄は項目が多く複雑で、さらに申請書や届出にはそれぞれ期限があり、提出が遅れた場合にはペナルティが課せられるケースもあります。

当サイトでは社会保険の手続きをミスなく確実に完了させたい方に向け、「各種保険料の更新・改定業務のマニュアル」を無料配布しております。

ガイドブックでは、年度更新の申請書から定時決定における算定基礎届、随時改定時の月額変更届、さらには賞与を支給した場合の支払報告書の書き方から、記入例、提出方法までまでを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の更新・改定業務のマニュアルがほしい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

社会保険の関連記事

-

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.13更新日:2024.08.27

-

社会保険で70歳以上の労働者を雇用するケースでの必要な手続きや注意点

人事・労務管理公開日:2022.04.16更新日:2024.05.24

-

従業員の退職に伴う社会保険の手続きとは?退社日による社会保険料計算の違いも解説

人事・労務管理公開日:2022.04.15更新日:2024.10.18