人事評価の書き方のポイント6つ|よくあるエラーや注意点を解説

更新日: 2024.10.11

公開日: 2022.5.6

OHSUGI

雇用主である会社は従業員のモチベーションを高め、生産性の向上につながる人事評価を作り上げていかなければなりません。

本記事では、人事評価の目的や評価基準について解説するとともに、具体的な書き方のポイントを紹介します。

関連記事:人事評価はなぜ必要?導入して考えられるメリットやデメリット

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

適切に評価制度を運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上し、最終的には企業全体の成長にもつながるため、企業経営においてとても重要な要素です。

しかし「自社にあった最適な人事評価制度を作りたいが、そもそもやり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。当サイトではそのような企業のご担当者に向けて「人事評価の手引き」を無料配布しています。

資料では、人事評価制度の基本となる種類の解説や、導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

1. 人事評価の目的

人事評価とは、従業員の能力や企業への貢献度を勤務成績として評価する仕組みのことです。

一般的には、6ヵ月単位もしくは1年単位でおこなわれます。

人事評価の主な目的は下記の3つです。

関連記事:人事評価は「目的の明確化」が重要!仕事の生産性やパフォーマンスがアップ

1-1. 昇給・昇進を適切におこなうため

人事評価は、従業員一人ひとりの昇進や昇給を適切に決めるためにおこなわれます。そのためには、上司との関係性や業務の違いによる不均衡をなくし、公平な評価基準を定めて実行しなければなりません。

1-2. 組織を円滑化するため

従業員に対して評価基準を明確化することにより、従業員は会社から求められている期待を実現させるために邁進し、ひいては会社全体が目指すべき組織像が見えてくるはずです。

1-3. 従業員の能力育成とモチベーション向上のため

適切な人事評価が実現されれば、その組織に属する従業員の能力は向上され、働くことへのモチベーションが高まります。高い能力をもった従業員がやりがいを持って働く組織であることは、仕事の生産性や会社の業績にもつながります。

このように、適切に人事評価をすることには意味があります。それでは、どのようにすれば適切に人事評価をすることができるのでしょうか。

次章では適切に人事評価するうえで重要な評価基準の設け方を解説します。

2. 人事評価を書く際の評価基準

人事評価を書く場合に考慮すべき評価基準は、主に「業績基準」「能力基準」「情意基準」の3つに分かれます。

本章では、それぞれがどのような評価なのかについて、詳しく解説します。

関連記事:人事評価で悩む5段階評価の割合の考え方の注意点

関連記事:人事評価を作成する際の評価基準についての考え方

2-1. 業績基準

業務での実績を評価するものです。「月の売上目標1千万円に対して2千万円を売り上げた」、「資格を取得した」、「プロジェクトを成功させた」「クレーム件数が前年の半分以下になった」など、目標に対する達成度合いで評価します。

なお、業績基準では、達成できた実績のみならず、目標を達成するためのプロセスも評価対象となります。

2-2. 能力基準

その人の持っている能力が、どれだけ業務で発揮できたかを評価するものです。従業員が属する組織の状況により、求められる能力は変わってきます。

評価基準となる能力は多く、例えば、企画力や実行力、問題解決力や改善力などが挙げられます。さらに細分化すれば、ITリテラシーや法律知識といった能力も対象です。

2-3. 情意基準

業務に取り組む姿勢を評価するものです。周囲と協力して業務遂行する「協調性」や、自ら進んで行動する「積極性」、与えられた仕事を最後までやり切る「責任感」、決められたルールをしっかり守る「規律性」などが評価対象となります。

なお、人事評価をする際は評価の基準が評価者によって異ならないよう、基準を定めておく必要があります。共通のスコアシートやフォーマットを作成することで、評価者による評価のブレのリスクを減らすことが出来ます。

しかし、評価基準となる数値をどのように設定すれば適切かわからないという方も多くいます。そのような方に向けて、当サイトでは「わかりやすい!人事評価制度の手引き」という無料のガイドブックをご用意しました。属人化しにくい評価基準の設定方法や、評価のブレを発生させないために必要な工程についても詳しく解説しています。

現状の人事評価制度が、従業員の不満につながる危険な制度となっていないか不安な方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。

3. 人事評価の書き方のポイント

人事評価は、書き方ひとつで従業員の捉え方が大きく異なります。従業員のモチベーションアップにつながるよう、担当者は公正かつ適切な評価を心がけなければなりません。

ここでは、人事評価の書き方でとくに注意しておきたいポイントを紹介します。

3-1. 従業員の将来を見据えたプラスの表現を用いる

人事評価は、ときに従業員の一生を左右する重要な要素となることがあります。そのため、従業員一人ひとりの将来を見据え、適切な評価をしなければなりません。

個人の努力や成果についてしっかり認め、プラスの表現を用いて評価することが大切です。

3-2. 成果については極力数値化して、具体的に記載する

成果はできる限り「具体的」に「数値化」することが大切です。

例えば、「売上目標1千万円に対して2千万円であった」というように、数字に置き換えることで客観性が生まれます。「頑張った」「うまくいった」というあいまいな表現だと、説得力に欠けます。

営業や販売であれば、数値化するのは比較的簡単かもしれません。しかし、総務などの事務に携わる従業員の評価は難しいと言われることがあります。しかし、「残業時間を〇〇時間削減できた」「以前より業務効率が〇〇%向上した」など、数値化できる項目は少なくありません。企業・従業員ともに、評価項目のひとつであることを周知しておくべきです。

3-3. 抽象的な表現を避け、極力シンプルかつ短文に

抽象的な表現は、なかなか相手に伝わりにくいものです。また、あまりにも長文だと、評価が伝わりにくくなってしまいます。

したがって、人事評価では極力シンプルに、わかりやすい表現を心がけましょう。「〇〇である」「〇〇した」などの断定表現を使用すると、伝わりやすくなります。

3-4. 客観的に評価する

前述の通り、どんなに優秀な評価者でも「評価エラー」は起こり得ます。しかし、客観的事実に基づかない、単なる情実人事となってしまう評価は避けなければなりません。

従業員の納得感を得られるよう、あくまでも公正かつ客観的な評価を心がけましょう。

3-5. 改善点を指摘する

人事評価には、人材育成の側面もあります。

よい部分は褒めて評価しますが、改善を要する部分は指摘し、本人に考えさせることが重要です。部下に嫌われることを恐れ、悪い部分を指摘しないという姿勢はよくありません。従業員を育てるという意味では、時にはそういうことも必要なのです。

3-6. 次の課題を与える

人事評価をする場合、例えば「4月から翌3月まで」というように期間を定め、評価項目の達成度を測るケースがほとんどです。被評価者が達成できた項目については、1、2のようにしっかり評価し、さらなる目標を課題として提示しましょう。

評価を受けた従業員が「自分は会社から認められている」「自分の仕事は業務に影響を与えている」という意識が芽生えるような評価を出すことが大切です。

具体的な例としては、以下のような内容となります。

期間内の評価:納期遅れとなっている原因をいち早く見つけ出し、レイアウトの変更や部品調達のリードタイムを短縮することで、改善を図ることができた

次回の課題:能力を活かし、今後は他の従業員への指導にも取り組んでもらいたい

なお、数値化しにくい目標については、従業員の納得感を高めるため、達成条件を記載しておくのがおすすめです。

関連記事:評価者や上司が行う人事評価のコメントは公平性や具体性が重要

4. 業種・職種別の人事評価の書き方

人事評価の書き方は業種、職種で異なります。ここでは次のような業種、職種の人事評価について解説します。

- 事務職

- 営業職

- 技術職

- 企画・マーケティング職

- サービス業

- 管理職

- 看護職

- 公務員

- 保育士

いずれの業種であっても、コメントはやったこと、その成果、今後の目標を書きましょう。

4-1. 事務職

事務職は営業職や技術職など、他の職種をサポートする役割を担っています。他の職種と比較すると成果を具体的に見出しづらい傾向にあります。そのため、担当する業務に応じて次のような定量的な評価を設けましょう。

|

システムの手順マニュアルを他部署に共有した 手順マニュアルによって他部署の目標が達成した 次回は見込み顧客のリスト化を依頼したい |

4-2. 営業職

営業職は他の職種と比較して業務の成果が数字で表れやすい傾向にあります。営業職の場合、次のようなコメントが例文として挙げられます。

|

既存顧客の問い合わせを改善した 問い合わせ改善によって解約率を10%低下できた 来期は新規顧客に契約数を150件に引き上げたい |

4-3. 技術職

技術職はプロジェクトによっては個人の貢献度が分かりづらいことがあります。また、技術職においては業績ではなく品質管理、協調性などを評価することもあります。

技術職におけるコメントの例文は次のとおりです。

| 2ヵ月に1度営業担当に同行して、自らクライアントにヒアリングした 納期遅れのリスクを減らすために、次年度は月に1度、進捗確認のミーティングを設けるように提案したい |

4-4. 企画・マーケティング職

企画・マーケティング職は営業職のように数字で成果を示せない業務もあります。企画、マーケティング職は次のような例文を用いましょう。

| Webサイトのアクセスを解析して、目標アクセス数20%増加につなげた スケジュールに遅れが生じることがあるため業務の進め方を見直したい |

4-5. サービス業

サービス業のなかでも、売上や販売数といったように数値化しやすいものは、具体的な数値を盛り込みましょう。顧客対応は顧客からの意見を参考にするのもおすすめです。

|

セール時に店頭で声掛けをして、販売数を前年よりも15%アップさせた 今後はセール企画を提案して売り上げを増加させたい |

4-6. 管理職

管理職は本人だけではなく、管理者が担当しているチームの成績も評価の対象です。管理職に人事評価の書き方の例として以下が挙げられます。

|

チームの打ち合わせ頻度を週に1度に変更した。その結果、進捗を細かく把握でき売上目標を15%上回った 来期は、新入社員の業務配分を見直して、業務の効率化を図りたい |

4-7. 看護職

看護師の業務は勤務先によって異なります。定量的な評価が難しい側面もあるため、患者への対応など個々の日々の取り組みを評価しましょう。

|

自身による規程の遵守と若手に対する指導を通して、事故防止に努めた 研鑽のために専門知識を深めて勉強会に積極的に参加したい |

4-8. 公務員

公務員は売上といった営利を目的としないため、業務の効率化やコスト削減などに着目しましょう。

|

担当する現場を月に1度訪れ、実務の知識を身に着けて 発注書の作成ミスが複数回あったため、来年度は件数を削減する |

4-9. 保育士

保育士は数字で表すことが難しい職種です。そのため、子どもの安全確保や事故防止といったような点に着目します。

|

子どもたちとの散歩は一人ひとりに気を配り、子どもが車道側を歩かないように心がけた 今後は子どもだけでなく保護者ともよりコミュニケーションを図りたい |

5. 人事評価でよくあるエラー

人事評価をする際にはエラーが発生する可能性があります。

以下、代表的な傾向について取り上げます。

5-1. ハロー効果

被評価者が持つ「目立った特徴」に引きずられ、他の評価が歪められること。

例えば、5段階評価で営業成績が5だった社員に対し、他の評価項目も高い評価を付けてしまうケースです。営業成績がよいという評価に、他の評価が歪められた典型例です。

5-2. 中心化傾向

評価が中間値に集中する傾向のこと。

例えば5段階評価で、実績に関わらず評価が3に集中するケースが挙げられます。評価業務への自信のなさや、人間関係へ過度に配慮し過ぎることによって起こり得ます。

5-3. 寛大化傾向

全体的に評価が甘くなる傾向のこと。

部下からの反発を恐れ、良く思われたいという意識が作用する場合に発生しやすいといわれています。部下の顔色ばかりを窺い、能力や実績を客観視せずに評価するのは問題です。実態に見合わない評価は、部下の能力開発の妨げにもなりかねません。

5-4. 論理誤差

事実確認をしないまま、評価者の推論に基づいて評価すること。

例えば、被評価者が高学歴者の場合「レベルの高い大学を卒業しているなら、仕事の能力も高いであろう」と判断し、安易に評価に反映させるパターンです。

5-5. 対比誤差

評価者自身の能力を基準にし、被評価者の能力を比較して評価すること。

例えば評価者が営業畑である場合、営業スタッフには厳しく評価するが、専門外・苦手分野に関しては甘く評価するケースです。

以上、代表的な人事評価エラーを挙げましたが、エラーを完全に排除することは不可能です。そもそも、人が人を評価することは非常に難しく、どんなに研鑽や経験を積んだ人でも完璧に評価できる人はいません。

人事評価担当者は、自分がどの傾向に当てはまるのかを知ったうえで、可能な限り誤差を減らしていく努力が求められます。

6. 公正で納得感のある人事評価を心がけよう

人事評価は、従業員のモチベーションや定着率だけでなく、会社全体の業績にも大きく影響します。良い組織は、適切な人事評価によって作られるといっても過言ではありません。

担当者は従業員一人ひとりの現状を知り、現場において実践することが求められます。同じ人物でも、人事評価の書き方ひとつでガラリと評価が変わります。

会社の発展のためにも、人事評価についてしっかり考えていきましょう。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

適切に評価制度を運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上し、最終的には企業全体の成長にもつながるため、企業経営においてとても重要な要素です。

しかし「自社にあった最適な人事評価制度を作りたいが、そもそもやり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。当サイトではそのような企業のご担当者に向けて「人事評価の手引き」を無料配布しています。

資料では、人事評価制度の基本となる種類の解説や、導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

書き方の関連記事

-

報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説

人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24

-

顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介

人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24

-

回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26

人事評価の関連記事

-

研修報告書とは?目的・作成する際に気をつけるべきポイントをテンプレート付きで解説

人事・労務管理公開日:2024.07.09更新日:2024.10.16

-

人事評価への不服申し立てに対する原因究明と対処法

人事・労務管理公開日:2024.01.15更新日:2024.10.11

-

人事・労務管理

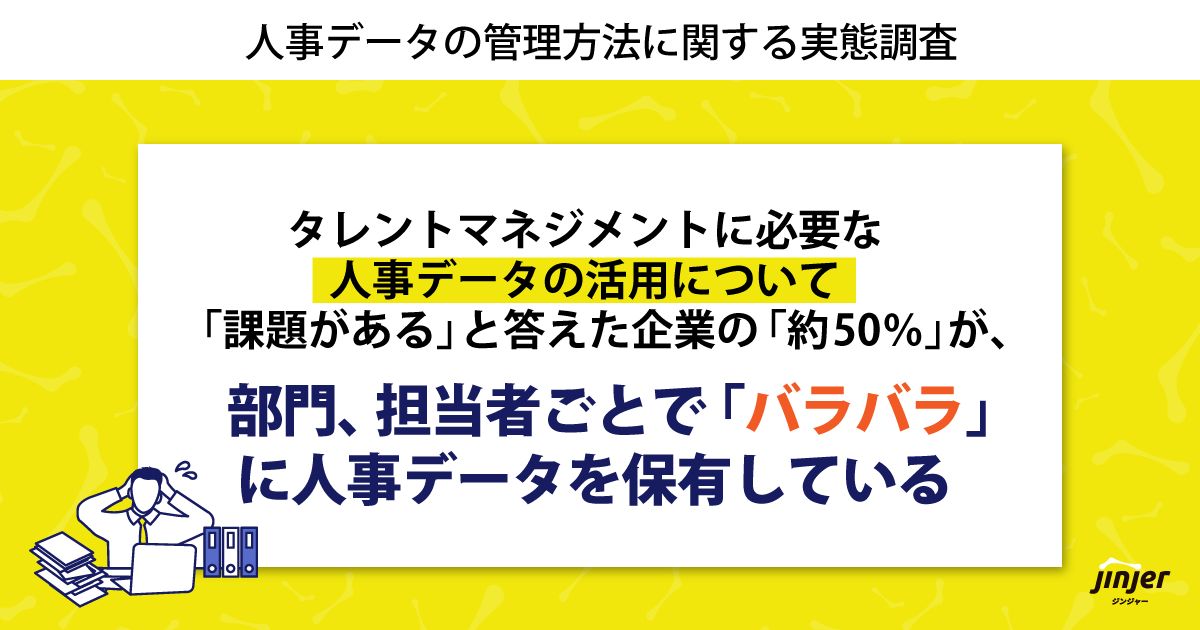

人事・労務管理タレントマネジメントに必要な人事データの活用について「課題がある」と答えた「約50%」が、部門、担当者ごとで「バラバラ」に人事データを保有している ー 人事データの管理方法に関する実態調査 ー

公開日:2023.10.26更新日:2023.10.26

タレントマネジメントに必要な人事データの活用について「課題がある」と答えた「約50%」が、部門、担当者ごとで「バラバラ」に人事データを保有している ー 人事データの管理方法に関する実態調査 ー

人事・労務管理公開日:2023.10.26更新日:2023.10.26