経費精算から見えてくる働き方改革!効率化のための5つのポイント

更新日: 2025.1.31

公開日: 2020.4.8

jinjer Blog 編集部

労働関連法の改正によって、中小企業にも求められるようになった働き方改革に対応するためには、経費精算の効率化が必要です。しかし、効率化するといっても、労働関連法が改正されたからといって業務が減るわけではないので、従来の業務工程では働き方改革をするのは難しいでしょう。

経費精算を効率化させる方法はいろいろありますが、もっとも効果的なのは経費精算ソフトやシステムを導入することです。しかし、経費精算ソフトを導入しても、どのように使いこなすかをわかっていなければ効率化できません。

今回は、経費精算から見えてくる働き方改革と、経費精算効率化のポイントを5つご紹介いたします。

目次 [非表示]

「科目を間違えた申請が多い」「経費にならないものを申請してくる」

「申請額を不正する人がいる」など、従業員からの経費申請ミスに頭を悩ませていませんか?

経費申請は従業員が行うため、従業員がわかりやすい運用にすることが必要不可欠です。そこで頼りになるのが、経費精算システムです。

経費精算システムを利用すれば、交通費の自動計算やICカードの読み取り、またシステム上で申請ルールを設定することで間違った申請が上がりにくくすることができ、従業員の申請ミスを軽減することが可能です。

当サイトでは、経費精算システムでできることや、よくある経費精算の課題をシステムでどのように解決できるかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、経費精算の申請ミスを減らしたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 働き方改革の実施によって企業は労働時間の効率化を求められている

数十年ぶりの労働基準法が改正され、2019年4月、そして2020年4月以降、企業は従業員の勤怠管理をより厳密におこなうことになりました。

改正の詳しいポイントは色々ありますが、実務の課題となっているのは、従来の働き方や従来の社内制度・システムでは、働き方改革の求める新しい労働基準をクリアできない点です。

新しい基準に対応するためには、社内ルールや勤怠管理システムの刷新が必要です。

そのためにまずは、働き方改革の基本的な内容と注意点を押さえておきましょう。

1-1. 2020年4月からは中小企業も働き方改革の対象に

中小企業に働き方改革による法改正が適用されるのは、2020年4月からです。大企業に対しては、2019年4月から改正労働法や労働関連法が適用されています。

それなりに企業内の体制を整える時間が用意されている以上、「法改正があったことは知らなかった」「新しいやり方では会社の経営が難しくなる」といったことは通用しません。

会社の規模に関わらず、2020年4月には働き方改革に対応できるよう準備を進める必要があります。

1-2. 労働基準法を守れない企業は厳しく罰せられる可能性がある

労働基準法の改正内容は、「働きすぎの防止」「従業員を大切にしましょう」という考え方に基づいています。

改正前は実質無制限だった長時間残業に上限が設定され、企業が法律の定めた時間を超えて従業員に労働をさせた場合、企業が罰則を受けることになりました。

多くの場合、軽微な違反なら労働基準監督署による通達等から始まります。しかし、違反の状況が悪質だと判断されれば、いきなり実刑処分を受ける可能性があるのも事実です。

管理職や人事担当者は、「法律違反を放置するペナルティー」を意識して、働き方改革を進める必要があります。

1-3. 従来の働き方では改正労働基準法を守ることが難しい

人事担当者にとって重要なのは、「従来の働き方では新しい労働基準を守るのが難しい」ことです。働き方改革が推進されるようになった背景に、多くの企業が労働基準法を守ることが難しい現状がありました。

「うちの会社は大丈夫だろう」と法改正や働き方改革の内容確認をおろそかにしていると、思わぬ点で法律違反を指摘されてしまう可能性もあります。

社内制度の整備や変更は大変な作業です。営業は営業としての立場から、管理職は管理職として、人事担当者は自身の業務である勤怠管理や経費精算の観点から労働環境を効率化する手立てを考えましょう。

2. 経費精算から見えてくる働き方改革とは

働き方改革をおこなうことは、企業にとって努力ではなく義務となります。しかし、法改正がおこなわれたからといって、必要な業務を削ることはできません。

そこで、政府が求める働き方改革の基準を守るために必要となってくるのが、時間を効率的に使うことです。業務内容を変更したり削ったりするのは難しいですが、時間の使い方を変えれば、残業時間の上限が決まっていても問題ありません。

ここでは、「経費精算」業務という観点から働き方改革を見ていきましょう。

2-1. 経費精算の作業を効率化する必要性

働き方改革をおこなう上で、もっとも重要かつ必要となるのが経費精算作業の効率化です。

例えば、後払いで経費精算をする際に、下記の作業が必要な企業は少なくないでしょう。

- 営業社員が経費を使用

- 帰社してからどこで・いくら・何に使ったのかを調べて書類に記載

- 人事、経理担当者に提出

- 担当者が経費の内容をチェックして上司の承認印を得る

- 経費として処理できるものは手作業でパソコンの仕訳ソフトに入力する

これら一連の作業は、経費精算に関わるすべての従業員が同じ時間同じ場所で作業をしていれば短時間で終わるかもしれません。しかし、実際には別々に作業をおこなうため、確認や承認までにかなりの時間と手間がかかります。

しかし、下記のように、手作業を経費精算システムに置き換えれば、作業時間を大幅に短縮できます。

- 営業社員が経費を使用

- 使用時にレシートや領収書などをスマホで登録

- アップロードされた経費の申請をシステムで確認

- 問題がなければそのまま仕訳ソフトに登録する

経費精算システムであれば、申請や確認作業、承認までスマホやパソコンでおこなえるので、経費精算業務の効率化が可能になり、結果的に働き方改革を遂行できます。

2-2. 経費精算の効率化は経理・人事担当だけでなく全従業員の労力を減らす

経費精算の効率化をおすすめする理由は、人事担当者だけでなく全従業員の労力やムダな作業時間を減らすことができるからです。

基本的に、勤怠管理や経理の仕事は、直接企業の利益につながるものではありません。しかし、経費精算に伴う一連の作業や出退勤時間の打刻は、職種を問わず全社員が日常的に実施する業務です。

1回あたりの時間短縮効果は小さなものでも、経費精算の効率化によって作業の所要時間を15分から5分に短縮できれば、年間数時間から十数時間の効率化につながります。

小さな効率化を積み重ね、最終的に従業員の残業時間や労働時間を減らせば、働き方改革の求める基準をクリアできるでしょう。もちろん、経費申請を効率化すれば、経理担当や人事担当者の負担も軽くなります。

関連記事:経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!

3. 経費精算を効率化するシステムの5つのポイント

経費精算を効率化するためには、膨大な手作業を減らせる経費精算システムの導入がおすすめです。

ただし、システムは製品ごとに搭載されている機能や操作性が異なります。そのため、安易に選んでしまうと効率化につながらないことがあるので注意しましょう。

ここでは、経費精算を効率化させるための経費精算システム導入のポイントを紹介します。

3-1. 簡単に操作できる

「直感的に操作できる」ことは、経費精算システムを選ぶ際に重要なポイントのひとつです。

システムの使い方が難しく、運用担当者がうまく操作できないものでは、逆に効率化できなくなってしまうので予算と手間をかけてシステムを導入する意味がありません。

簡単に操作ができるかどうかは、担当者が確認することが大事なので、導入前に無料トライアルなどを利用できるシステムを選ぶと良いでしょう。

3-2. システムが自動で申請された経費の確認をおこなえる

経費精算を効率化したい場合は、経費のチェックをある程度システムが判断してくれるものを選びましょう。

「同じ金額・経路の交通費は1クリックで登録できる」など、人事や経理担当の作業量が減らせる機能がついていると、担当者の仕事を減らすことができます。

3-3. 承認されたデータを仕訳情報として登録できる

効率化を考えるなら、申請された経費のデータをそのまま仕訳ソフトに入力できることも重要です。契約企業への交通費など、金額や経費の内容が固定されているものに関しては、自動仕訳があるだけで作業を一つ減らせます。

また、仕訳の入力をシステム化すれば、数字や日時を打ち間違えることもないので、修正業務の時間短縮にもつながります。

3-4. 登録・申請された情報や状況を一括管理できる

下記のような複数の情報を一括で管理できる機能が搭載されているシステムを選ぶことも、効率化のポイントになります。

- いつ、だれが、いくら経費を申請されたのか可視化できる

- 月間、年間でどの程度の経費が利用されているのかがわかる

- 不審な経費申請をお知らせしてくれる

勤怠状況や労務管理など、部署をまたがって登録される情報をひとつのシステムで管理できるようにしておけば、働き方改革の進捗を確認したり、情報の二重登録や抜け漏れを防ぐこともできます。

3-5. 端末の種類を問わず利用できる

スマホ、タブレット、パソコンなど、どの種類の端末からであっても使用可能なことも、経費精算システムを選ぶ上で重要なポイントです。

インターネットに接続して場所や時間を問わずに利用できるシステムであれば、出先での経費精算が可能になります。例えば、営業社員が出先で交際費を使ったときに、その場で撮影した領収書の写真を使用して申請する、といった方法で効率化を図れます。

経費を使った後すぐに経費申請できるので、記憶が薄れないうちに正しく経費申請でき、ミスを減らすことが可能です。

当サイトでは、実際の申請イメージやシステム導入のメリットなどをまとめた資料を無料配布しております。働き方改革の一歩として参考にしたい方は、こちらから無料で資料をダウンロードしてご覧ください。

関連記事:経費精算システムのメリット・デメリット・選び方をまとめて解説!

4. 経費精算をシステム化して働き方改革に対応しよう

働き方改革は、任意ではなく義務なので、業務量や職種に関係なくすべての従業員に対しておこなわなければなりません。

営業や運営などは、業務のやり方を工夫することで効率化できますが、人事や経理は固定業務が多いため工夫だけでは効率化するのが難しいというのが現状です。

しかし、経費精算をシステム化すると、人事や経理はもちろん、経費精算を申請する従業員の労働時間を短縮できます。

従業員の業務効率化は、ワークライフバランスにもつながるので、経費精算の面からもしっかりと働き方改革を推進していきましょう。

「科目を間違えた申請が多い」「経費にならないものを申請してくる」

「申請額を不正する人がいる」など、従業員からの経費申請ミスに頭を悩ませていませんか?

経費申請は従業員が行うため、従業員がわかりやすい運用にすることが必要不可欠です。そこで頼りになるのが、経費精算システムです。

経費精算システムを利用すれば、交通費の自動計算やICカードの読み取り、またシステム上で申請ルールを設定することで間違った申請が上がりにくくすることができ、従業員の申請ミスを軽減することが可能です。

当サイトでは、経費精算システムでできることや、よくある経費精算の課題をシステムでどのように解決できるかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、経費精算の申請ミスを減らしたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

経費管理のピックアップ

-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説

経費管理公開日:2020.11.09更新日:2025.03.10

-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説

経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17

-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点

経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17

-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット

経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07

-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由

経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07

-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!

経費管理公開日:2020.01.28更新日:2025.03.10

効率の関連記事

-

領収書の貼り方のコツ!領収書保管や整理を効率化する方法を紹介

経費管理公開日:2024.03.18更新日:2024.10.07

-

差引支給額とは?計算方法や注意点、計算を効率化する方法を解説

勤怠・給与計算公開日:2024.01.12更新日:2025.02.04

-

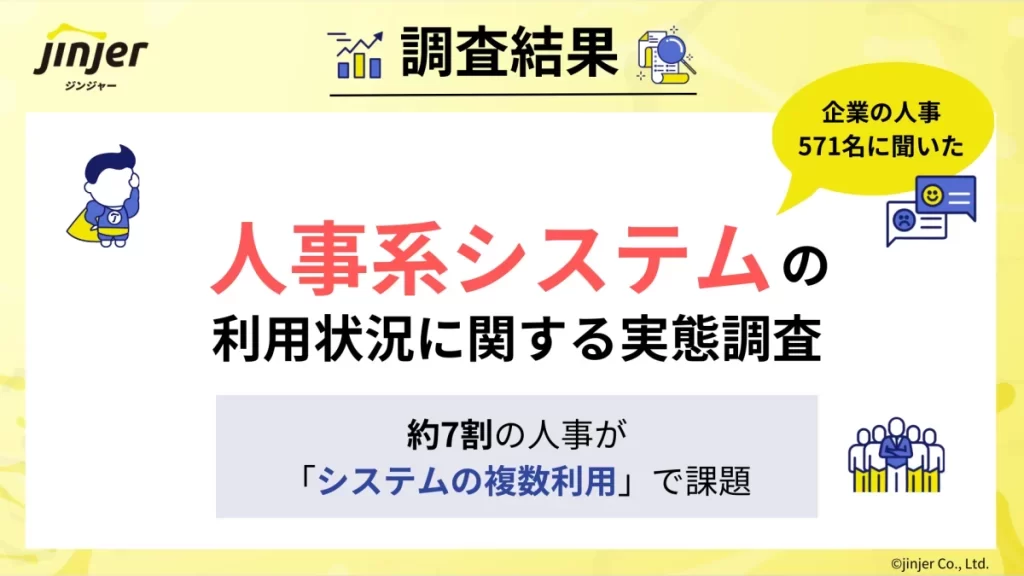

バックオフィスDX

バックオフィスDX7割の人事が「システムの複数利用」で課題あり。効率的なシステム利用に「同一ベンダー、同一データベース」が最適な理由は?人事系システムの利用状況に関する実態調査

公開日:2023.09.05更新日:2024.05.08

7割の人事が「システムの複数利用」で課題あり。効率的なシステム利用に「同一ベンダー、同一データベース」が最適な理由は?人事系システムの利用状況に関する実態調査

バックオフィスDX公開日:2023.09.05更新日:2024.05.08

業務のお悩み解決法の関連記事

-

人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説

経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08

-

経費削減のアイデアとは?基本的な考え方や注意点について解説

経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08

-

経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説

経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08

経費精算の関連記事

-

経費精算をエクセルで管理!経費精算書の作り方【無料テンプレートあり】

経費管理公開日:2024.07.12更新日:2024.10.11

-

経費精算をアウトソーシングする理由とメリット、費用は?おすすめの代行会社の選び方とは

経費管理公開日:2024.07.12更新日:2024.10.10

-

経費管理アプリとは?メリット・デメリットや導入時の注意点を解説

経費管理公開日:2023.07.01更新日:2024.10.10