178万円の壁とは?引き上げはいつから?社会保険加入のメリット・デメリットまで解説

178万円の壁とは、現在国会で提案されている現行の103万円の壁を引き上げる案の一つを指します。 ただし現時点では、この所得税が発生する年収の壁を現行の103万円から最大160万円に引き上げる案が審議されている段階となっています。

そのため、最終的な引き上げ額や実施時期、178万円の壁については、今後の協議や政策決定に委ねられています。

しかし国民の暮らしへの影響を考えると、この変更は非常に重要な問題であり、その導入がどのように行われるか・実際の制度改正の詳細については今後の動向を注視する必要があります。この記事では178万円の壁について、103万円の壁からの変更点や時期、考えられる影響、さらには社会保険との関係性についてもわかりやすく解説していきます。

2025年から本格化する「年収の壁」の見直し。従業員への説明や社会保険手続きの増加など、労務担当者の業務負担は増すばかりです。

さらに働き控えの原因となっていた「年収の壁」の見直しは、パート・アルバイト従業員の労働時間増加を後押しし、人手不足の緩和につながる可能性があります。この機会を活かすための準備はできていますか?

▼この資料でわかること

- 結局どう変わる? 複雑な制度改正の要点と企業への影響

- 今後急増する社会保険手続きへの、具体的な備え

- 法改正対応で想定される、システム更新のコストと工数

- パート・アルバイト従業員への適切なアナウンス方法

複雑化する「年収の壁」問題について、2025年からの最新動向から企業がとるべき実務対応まで解説していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。

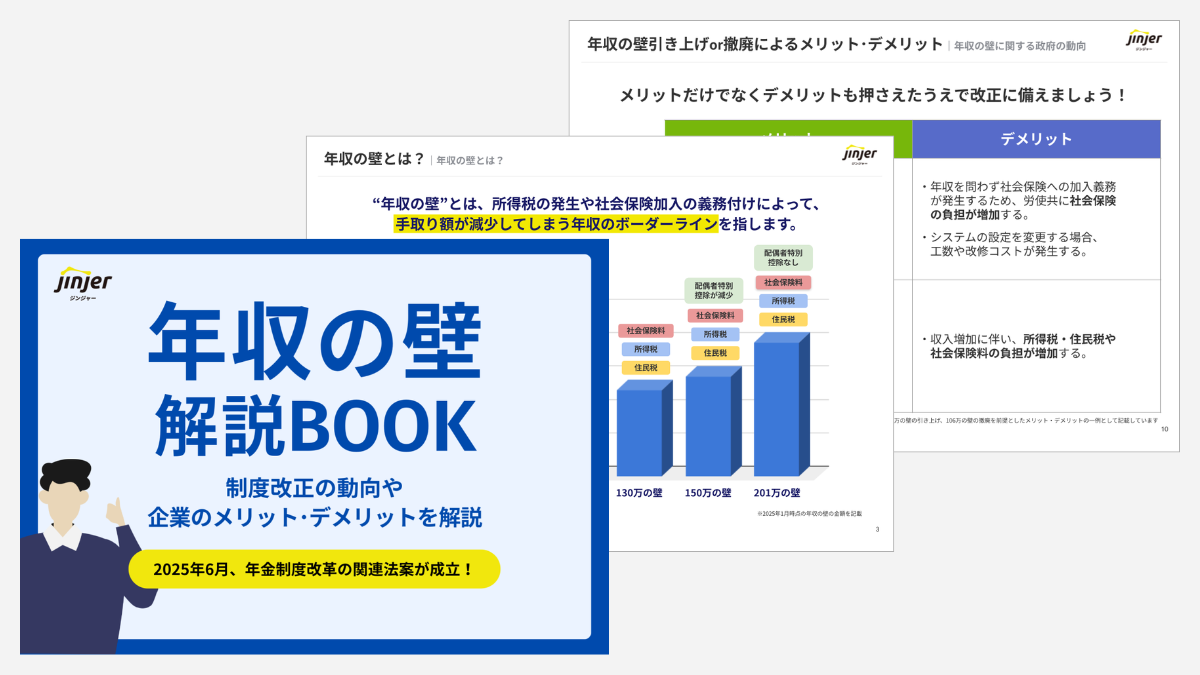

1. そもそも年収の壁とは?

「年収の壁」とは、年収が特定の金額を超えると、税金や社会保険料の負担が著しく増加することを指します。このような状況から、多くのパートタイムやアルバイトの労働者は、年収の壁を超えないように、勤務日数や時間を調整する「働き控え」を選択することが一般的です。年収の壁について、詳しく見ていきましょう。

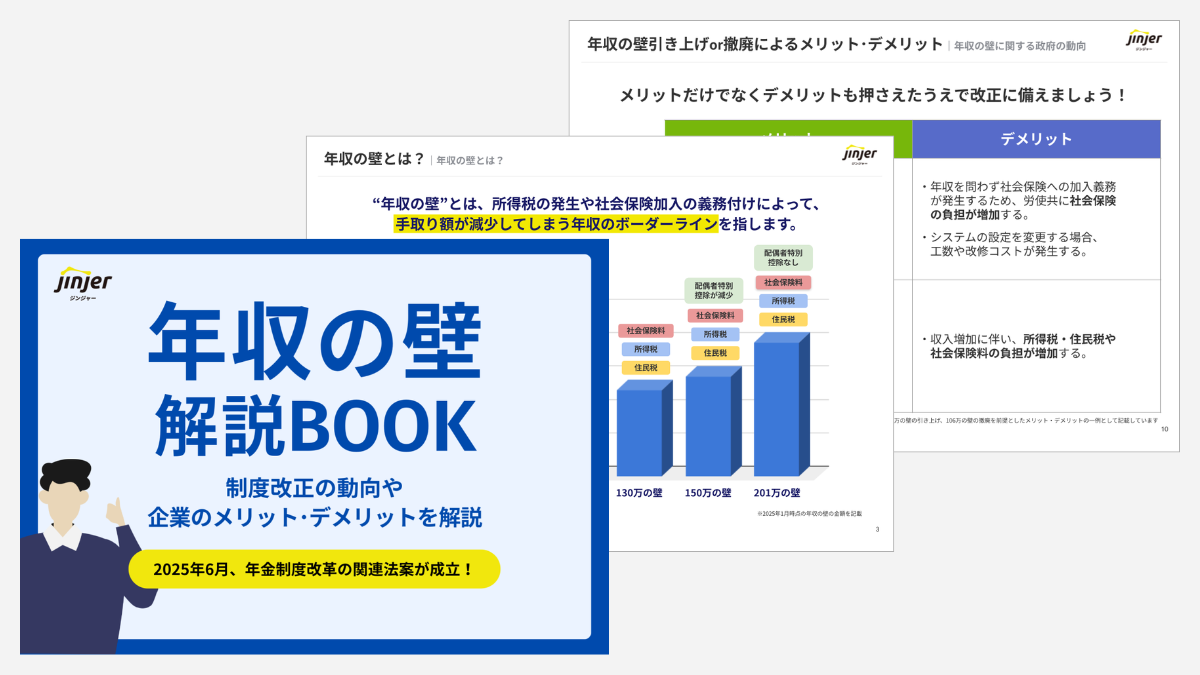

1-1. 「年収の壁」は6種類

日本の労働市場において、年収に関連する「年収の壁」は、主に6種類存在します。

税制上の年収の壁

- 100万円の壁

- 103万円の壁

社会保険に関する年収の壁

- 106万円の壁

- 130万円の壁

- 150万円の壁

- 201万円の壁

このようなそれぞれの壁を超えることで、税金や保険制度に関するさまざまな影響が生じます。どのような影響があるのか説明します。

関連記事:2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ

1-2. それぞれ年収の壁を超えると何が変わる?

まず、100万円の壁では、住民税の支払い義務が発生します。このため、年収が100万円を超えると、居住地の自治体に対して住民税を支払う必要があります。

次に103万円の壁があります。この壁を超えると、所得税の支払い義務が生じ、扶養者は所得税控除の対象(特定扶養控除)から外れます。このため、扶養内で働いている人にとっては特に重要な壁となります。

106万円の壁においては、勤務先の企業規模が51人以上など特定の要件を満たす場合、社会保険への加入義務が発生します。この制度により、健康保険や年金の加入が義務化され、働き方に影響を及ぼす可能性があります。

さらに130万円の壁では、扶養から外れるとともに、社会保険料や国民年金、国民健康保険料の支払い義務が生じます。これにより、家計の負担が増えることが考えられます。

150万円の壁に達すると、配偶者特別控除の金額が減額され始め、さらに年収が201万円を超えると、配偶者特別控除がまったく受けられなくなります。このため、夫婦での収入戦略を考える際には注意が必要です。

このようにそれぞれ影響を及ばすため、各年収の壁を理解し適切な対策を講じることで、経済的な負担を軽減する手助けとなるでしょう。

関連記事:年収の壁とは?税金や社会保険の負担が生じる103万、106万、130万、150万の壁を解説

2. 178万円の壁とは

178万円の壁とは、所得税に関する重要な年収の区分であり、特に近年注目を集めています。

この年収の壁は、年収が178万円を超えると所得税が発生するため、税負担が増加するという意味合いがあります。特に、国民民主党が提唱したこの政策は、基礎控除の引き上げを通じて、所得税が非課税となる年収の基準を引き上げることを目的としています。

2-1. 103万円の壁が「178万円の壁」に引き上げられる

現在、103万円の壁として知られる制度がありますが、この金額を178万円まで引き上げることが検討されています。この引き上げにより多くの人々に影響を及ぼすと考えられています。特にパートタイムやアルバイトなど、働く主婦においては税負担が増加しないよう注意する必要があります。

この178万円の壁の背景には、税制の見直しが求められているという社会的なニーズがあります。なぜこのような制度改正が検討されているのか、続いて説明します。

2-2. なぜ178万円まで引き上げるの?

年収の壁を178万円まで引き上げる理由は、主に最低賃金の上昇率に基づいています。1995年に設定された103万円の壁は、当時の経済状況を反映したものでしたが、その後の経済環境が変化しているため、見直しが必要とされています。

具体的には、1995年以降の最低賃金の上昇を考慮すると、その額は1.73倍に増加しています。例えば、1995年の最低賃金が約500円であったのに対し、現在では約865円に上昇しています。この増加の影響により、年収の壁もそれに見合った額に調整する必要があるというのが背景にあります。

103万円を現在の最低賃金上昇に合わせて約1.73倍に引き上げた結果が178万円になるという単純な計算が、この引き上げの根拠となっています。こうした政策変更は、正社員との均衡を取りながら、パートタイムやアルバイトで働く人々の賃金を引き上げる一環として位置づけられています。これは特に、生活費の上昇や所得の不平等を是正するための重要な施策として期待されています。

また、178万円に引き上げることで、収入がこの額を超える層が社会保険に加入しやすくなることも考慮されています。社会保険への加入が進めば、医療や年金の厚みが増し、安心して働ける環境が提供されるでしょう。このように、178万円まで引き上げることは、経済的な整合性を確保するだけでなく、より広範な社会保障制度の充実にも寄与することが期待されています。

2-3. 178万円に引き上げられた場合の影響

178万円の壁が引き上げられた場合、労働者・使用者それぞれに影響があるでしょう。

まず、年収を気にせず働ける人が増えることで、働き控えの解消が期待されます。特に、パートやアルバイトで働く女性にとっては、収入の上限が引き上げられることによって、より多く働くインセンティブが生まれるでしょう。これにより、女性の社会進出が促進され、家庭の相対的な収入も増加することが期待されます。

次に、企業や経済の視点から考えると良い影響も十分に考えられます。少子高齢化が進む日本では深刻な働き手の不足が問題となっていますが、パートやアルバイトの労働人口が増え、さらに長い時間働くことができるようになれば、主にサービス業や小売業で労働力不足の問題は解決するでしょう。

178万円の壁引き上げに関する影響は、経済や社会に様々な変化をもたらす可能性がありますが、これらを踏まえて慎重に議論し、調整を行うことが求められています。

3. 178万円への引き上げはいつから?

2025年12月1日に施行された令和7年度税制改正により、103万円の所得税が発生する年収の壁は123万円に引き上げられました。178万円への引き上げについては、2025年12月18日に自民党と国民民主党との間で正式合意がなされましたが、詳細な施行時期は未定です。

3-1. 2025年12月に正式合意、令和8年度税制改正大綱に明記へ

2025年12月18日、高市首相と国民民主党の玉木代表が年収の壁の178万円への引き上げに正式合意し、令和8年度税制改正大綱に明記することを決めました。なお、自民党、公明党、国民民主党の3党は、2024年12月に178万円への引き上げに向けて合意していましたが、2025年2月には具体的な引き上げ幅について合意に至っていませんでした。2026年度の予算案が成立すれば、基礎控除と給与所得控除が見直され、1人当たり約3万~6万円の減税となる見通しです。ただし、社会保険の支払いが生じる「130万の壁」の引き上げや、税収減後の財源の確保についてはいまだに議論が続けられており、具体的な引き上げの時期や内容については最新情報に注意することが重要です。

いずれにしても、178万円の壁の引き上げは、労働者や雇用形態によって異なる影響を及ぼすため、各自の状況を考慮しながら、今後の変化に備える必要があります。

参考:年収の壁178万円へ引き上げ 年収665万円以下に基礎控除上乗せ|日本経済新聞

参考:「年収の壁」なぜ複雑化? 178万円自国合意 物価に連動、2年ごと見直し/年収665万円超で控除額変化|北海道新聞

関連記事:「年収の壁」撤廃はいつから?103万円・106万円それぞれの時期を解説

関連記事:130万円の壁とは?130万の計算に含めるもの・新たな壁や制度も解説

4. 178万円の壁と社会保険の関係

178万円の壁と社会保険の関係については、年収がこの金額を超えた場合の重要な影響がいくつか存在します。

まず、178万円の壁が設けられると、これを超えることで扶養から外れることになります。この扶養には、主に配偶者の社会保険の扶養者としての地位が含まれ、年収130万円というラインも依然として存在します。したがって、178万円の壁を意識しながらも、130万円の壁を超えないことで扶養に残ることは可能ですが、そのあたりの注意が必要です。

年収が130万円を超えると、自動的に社会保険(厚生年金や健康保険)の加入義務が発生します。これは、正社員には社会保険への加入が義務付けられているのに対し、扶養内で働いていた場合は免除されていたメリットが失われることを意味します。もし社会保険への加入条件を満たさない場合は、国民年金や国民健康保険に入り、保険料を全額自己負担しなければなりません。これにより、経済的な負担が増す可能性があるのです。

特に、将来のライフプランや健康状態に影響を与える社会保険の選択肢について慎重に検討することが求められます。

関連記事:社会保険の扶養とは?加入条件と手続き、130万円の壁についても解説

4-1. 社会保険に加入するメリット

社会保険に加入するメリットは多岐にわたりますが、特に将来的な経済的安定を重視することが重要です。

月収が8.8万円以上になる場合、社会保険への加入が求められます。一見すると、加入後は手取り収入が一時的に減少する可能性がありますが、長期的には様々な保障が得られます。

たとえば、社会保険に加入することで、年金の受給額が増加する点が挙げられます。将来的に老後の生活を支える年金は、加入期間の長さや拠出額に比例して増えるため、早期からの加入はメリットとなります。また、医療保険に基づく保証も手厚く、入院や治療を受ける際の自己負担額を抑えることができ、安心して医療サービスを利用できます。

さらに、傷病手当金や出産手当金などの制度も利用できるようになります。これらの制度は、病気やケガで働けないとき、または出産の際に一定の収入を保障してくれるもので、突発的な事態に対する備えとして非常に心強い存在です。このような保障により、家計の不安定さを軽減し、生活の質を向上させることができます。

長期的には、社会保険への加入は家族の生活の安全網を強化し、より安心して未来を見据えることができる環境を整えてくれます。このような観点からも、178万円の壁を超えた場合の社会保険への加入は、将来のリスクを低減する手段となり得ます。

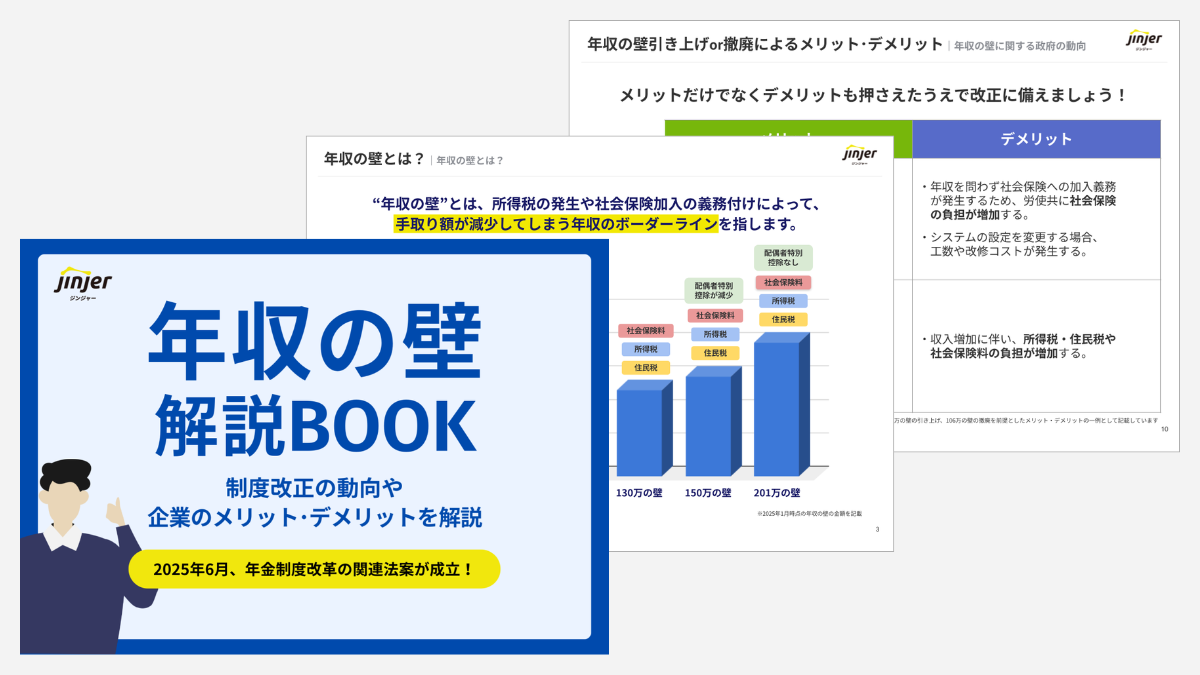

4-2. 社会保険に加入するデメリット

社会保険に加入するデメリットは、主に収入の増加に伴う負担の変化に起因します。

たとえば、現在、Aさんは月8万円の収入で生活しています。この年収は96万円ですが、178万円の壁が引き上げられたことで、収入を増やすチャンスが生まれました。しかし、仮にAさんが月収を10万円に引き上げようとすると、その月収が8.8万円を超えた時点で、多くの場合、社会保険への加入が必要になります。

社会保険に加入すると、健康保険や厚生年金保険、雇用保険の保険料が発生します。これにより、手取り収入が大きく減少するリスクがあるのです。たとえば、月収10万円の場合、社会保険料として約1万5千円程度の負担が加わる可能性があります。結果としてAさんの手取りは8万5千円程度に減少するかもしれません。このようにして、名目上の収入を増やしたとしても、実質的な収入は思ったほど増えないという状況が生まれます。

また、社会保険に加入することで、将来の年金や医療保障が手に入る一方で、短期的な経済的負担が増すことになり、特に低所得者の生活設計に大きな影響を与えることになります。年収の壁が緩和されたとしても、社会保険が関与する年収の壁は依然として、働き方や生活の選択肢に深い影響を及ぼします。そのため、収入を増やす際は、社会保険に関するルールや影響を十分に理解した上で判断することが重要です。

「社会保険について正しい知識があるか不安」「社会保険料の計算方法や手続きを改めておさらいしたい」という方に向けて、社会保険のきほんのきをわかりやすく説明した資料を無料で配布しております。年収の壁が引き上げられてもミスなく社会保険料の計算をおこないたい方は、ぜひ「社会保険料の給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。

関連資料:「社会保険料の給与計算マニュアル」を無料で見てみる⇒こちらから

5. 178万円の壁の引き上げられた場合の準備をしておこう

ここまで年収の壁、178万円の壁について説明してきました。今後178万円まで年収の壁が引き上げられる可能性があるため、個人・企業共にそれに備えて準備を進めることが重要です。この壁の引き上げにより、社会保険に加入することが義務付けられる可能性も出てきます。そのため、自身の年収や働き方を見直し、加入に伴う影響について考慮する必要があるでしょう。

まず、178万円を超える年収となった場合の変化について理解することが重要です。社会保険に加入すると、健康保険や年金などの保障が得られる反面、給与が減少する可能性もあります。具体的には、保険料が給与から引かれるため、手取り額が減少します。このため、年収が178万円を超える場合は、事前に家計の状況を見直し、どのように対応するかを検討することが求められます。

また、企業側もこの壁の引き上げに備えて、人件費の見直しや労働契約の再検討を行う必要があります。特にパートタイムやアルバイトの従業員が多い企業では、社会保険の加入が企業の負担となる場合があります。これにより、従業員のシフトや雇用形態に影響を与える可能性があるため、柔軟な雇用体系を整えることが重要です。

さらに、178万円の壁が引き上げられた場合の影響を把握するためには、情報収集が欠かせません。特に政府の動向や社会保険制度の改正についてのニュースを注視し、自らの状況に適した対応策を講じることが大切です。引き上げが実施される前に、しっかりと準備することが、今後の生活や仕事においてプラスになるでしょう。

関連記事:年収103万円の壁が123万円へ引き上げ!どうなるのか影響を解説

関連記事:150万円の壁とは?特定扶養控除の要件引き上げで学生バイトの年収の壁はどう変わる?

2025年から本格化する「年収の壁」の見直し。従業員への説明や社会保険手続きの増加など、労務担当者の業務負担は増すばかりです。

さらに働き控えの原因となっていた「年収の壁」の見直しは、パート・アルバイト従業員の労働時間増加を後押しし、人手不足の緩和につながる可能性があります。この機会を活かすための準備はできていますか?

▼この資料でわかること

- 結局どう変わる? 複雑な制度改正の要点と企業への影響

- 今後急増する社会保険手続きへの、具体的な備え

- 法改正対応で想定される、システム更新のコストと工数

- パート・アルバイト従業員への適切なアナウンス方法

複雑化する「年収の壁」問題について、2025年からの最新動向から企業がとるべき実務対応まで解説していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

給与計算の関連記事

-

雇用保険の休職手当とは?受給条件や申請方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2025.06.18更新日:2025.08.28

-

パート従業員にも休職手当を支給できる?支給条件や注意点を解説

人事・労務管理公開日:2025.06.17更新日:2025.08.28

-

休職手当はいくら支払う?金額や支給条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2025.06.16更新日:2025.08.28