年収201万の壁をわかりやすく!配偶者特別控除とは?配偶者控除との違いも解説

「年収201万の壁」は、年収の壁の中でも配偶者特別控除に関わる重要なポイントであり、これを超えると税負担が増える可能性があります。

同時に、「配偶者控除」や「社会保険の適用範囲」といった他の基準とも関連しており、それぞれの違いを正確に理解することが必要不可欠です。本記事では、この年収201万の壁や配偶者特別控除の仕組み、さらに配偶者控除との違いについてわかりやすく解説します。家計を守るために知っておきたい情報を詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

目次

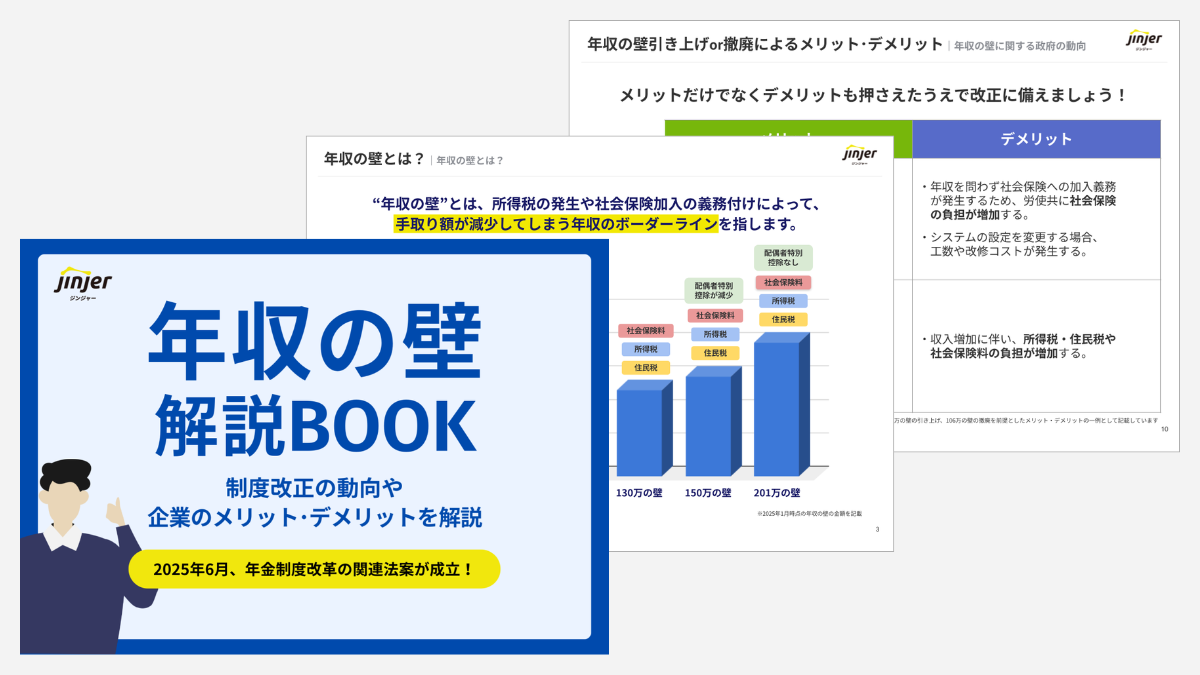

2025年から本格化する「年収の壁」の見直し。従業員への説明や社会保険手続きの増加など、労務担当者の業務負担は増すばかりです。

さらに働き控えの原因となっていた「年収の壁」の見直しは、パート・アルバイト従業員の労働時間増加を後押しし、人手不足の緩和につながる可能性があります。この機会を活かすための準備はできていますか?

▼この資料でわかること

- 結局どう変わる? 複雑な制度改正の要点と企業への影響

- 今後急増する社会保険手続きへの、具体的な備え

- 法改正対応で想定される、システム更新のコストと工数

- パート・アルバイト従業員への適切なアナウンス方法

複雑化する「年収の壁」問題について、2025年からの最新動向から企業がとるべき実務対応まで解説していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。

1. 年収201万の壁とは?

年収201万円(給与収入201万円)の壁とは、配偶者特別控除が適用できるかどうかの基準となるラインを指します。

この控除は、主に専業主婦(夫)やパートタイムで働く配偶者を持つ家庭にとって大きな影響を与えます。その理由は、税負担の増大により、世帯全体の収支バランスが変動する可能性があるためです。したがって、配偶者が働きながらもこの控除を維持する場合には、201万円という金額を意識し、計画的に収入を調整することが重要になります。

201万の壁について詳しく説明します。

1-1. 201万の壁を超えると配偶者特別控除の適用外になる

201万の壁を超えると、配偶者特別控除は完全に適用されなくなります。配偶者特別控除は、配偶者の年収が48万円を超えてから段階的に減少し、201万円を超えた場合には控除額がゼロになります。これにより、所得控除が38万円ある場合と、ゼロである場合では、家庭全体の税負担が大きく変わることになります。

具体的には、配偶者特別控除がなくなることで、所得税や住民税が増加し、納税者本人の手取り額にも影響を及ぼします。この増加分は数万円単位に及ぶ可能性が高く、家庭の経済状況に負担を与える要因となり得ます。そのため、年収201万円を超えそうな場合には、家庭の収支バランスを再確認し、必要に応じて収入調整を検討することが重要です。

特にこの配偶者特別控除の制度では、税負担が段階的に変化するため、年収の増減が家庭経済にどのような影響を与えるかをしっかりと把握し、事前に適切な対策を講じることが求められます。

2. 年収201万の壁が意味する配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、所得が48万円以上あり配偶者控除の対象にならない場合でも適用される所得控除制度であり、家庭の税負担を軽減する役割を果たします。

この制度は、主にパートタイムで働く主婦や主夫が配偶者控除から外れたり、独立した納税者としての税負担が増えたりすることによって発生する「手取りの逆転現象」への対応策として設けられました。年収が上がることでかえって手取り収入が減少する可能性を緩和するため、配偶者特別控除を利用することで税金負担の削減が図られます。

また、この控除は2018年の税制改正によって基準が見直され、より多くの主婦や主夫が恩恵を受けられるようになりました。具体的には、控除対象となる配偶者の年収上限が150万円に引き上げられるなど、制度の適用範囲が広がる変更がなされました。これにより、従来よりも多くの家庭が税負担を軽減することが可能になっています。

ただし、配偶者特別控除を受けるためには、適用される給与所得者本人の年収や配偶者の一定条件を満たす必要があり、それらを正確に把握して活用することが重要です。

2-1. 配偶者特別控除の対象条件

配偶者特別控除を受けるためには、複数の条件を満たしている必要があります。まず、納税者が配偶者を養っており、その納税者自身の所得金額が1,000万円以下であることが求められます。給与収入のみの場合、年収換算で1,195万円以下(※)であることが該当します。ただし、最大の控除額を適用するためには、所得金額が900万円以下でなければなりません。

次に、対象となる配偶者についてもいくつか条件があります。

- 配偶者特別控除を受けられるのは、民法上の規定による配偶者

- 納税者と生計を一にしている配偶者

- 配偶者の年間の合計所得金額が48万円超~133万円以下(給与収入で換算すると103万円超~201万円以下)

- 配偶者が納税者と同じく配偶者特別控除を適用しない

- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて給与の支払いが一度もない

- 白色申告者の事業専従者でない

また、該当者の少ない条件にはなりますが、配偶者が「給与所得者の扶養控除等申告書」または「従たる給与についての扶養控除等申告書」において源泉控除対象配偶者として扱われていない場合や、公的年金受給者の扶養親族等申告書において同様に源泉控除対象配偶者として記載されていないことも確認が必要です。

さらに、配偶者特別控除の現在の適用範囲は過去の法改正の結果、拡大されています。2017年以前は、配偶者の所得が76万円以上の場合は適用対象外でしたが、改正によって現在のように柔軟な控除の条件が整備されました。そのため最新の基準に基づいて、配偶者特別控除の対象となるかどうかを確認し、計画的に活用することが重要です。

※給与収入1,195万円-給与所得控除195万円=所得1,000万円(2019年以前は年収1,220万円-給与所得控除220万円=所得1,000万円)

2-2. 配偶者特別控除における控除額の特徴

配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額だけでなく、納税者本人の所得金額によっても異なる特徴があります。この制度では、配偶者の所得金額が高くなるに従い、控除額が段階的に減少する仕組みになっており、同時に納税者本人の所得水準によっても金額が調整されます。具体的には、配偶者の所得が95万円以下かつ納税者本人の給与所得が900万円以下の場合、最大で38万円の控除が受けられます。しかし、配偶者の所得が120万円以下で、納税者本人の給与所得が950万円以下の場合、控除額は11万円に減額されます。

重要な点として、配偶者特別控除では、配偶者控除と異なり、老人控除対象配偶者のような年齢に基づく増額措置はありません。そのため、配偶者と納税者双方の所得状況を考慮しながら控除額が最大化されるよう計画することが重要です。結果として、この制度を適切に活用することで、税負担が軽減され、家庭の財政全体に良い影響を与える可能性があります。より効果的な家計管理を行うためにも、双方の所得水準に応じた配偶者特別控除の内容を正確に把握することが求められます。

3. 配偶者特別控除と配偶者控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除には、配偶者の所得条件、控除額、基準の3つの違いがあります。早見表で違いを比較してみましょう。

3-1. 所得条件・控除額・控除額の基準の違い早見表

| 所得条件 | 控除額 | 控除額の基準 | |

| 配偶者特別控除 | 配偶者の年間所得が48万円を超え201万円以下 | 最大38万円 | 納税者本人と配偶者の合計所得金額によって決定 |

| 配偶者控除 | 配偶者控除は配偶者の年間所得が48万円以下 | 最大で38万円、老人控除対象配偶者の場合は48万円 | 納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって決定 |

このように、配偶者控除と配偶者特別控除にはいくつかの違いがあるため、自身の家庭状況に合わせた選択を行うことが重要です。各控除の仕組みを正しく理解し、どちらが適用可能で有利になるかを確認することで、より効果的に税負担の軽減を図ることができます。

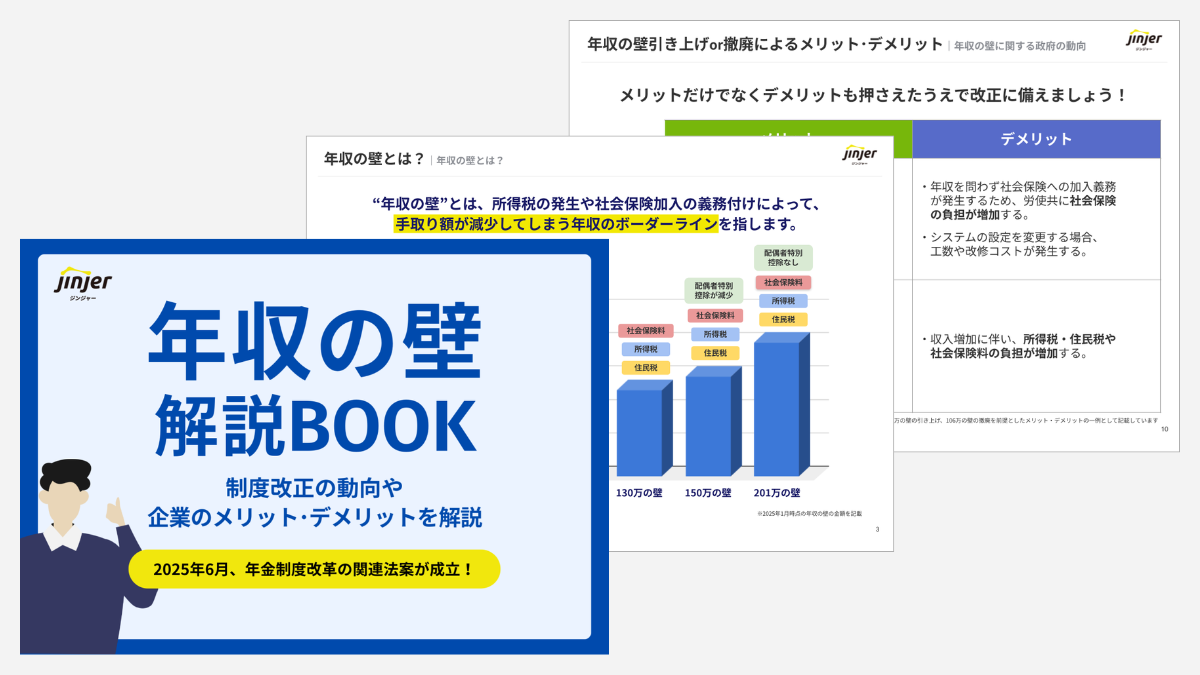

4. 201万の他の年収の壁(103万、130万、150万)

年収にはいくつかの「壁」と呼ばれる基準が存在し、特に103万、130万、150万のラインは、多くの家庭にとって重要な収入管理の指標となります。これらの年収の壁を超えると、税金や社会保険料の負担が発生するため、働くことによる手取りが減少するリスクがあります。各年収の壁について理解し、適切な判断をすることが求められます。

それぞれの年収の壁について見ていきましょう。

4-1. 年収103万の壁とは?超えるとどうなる?

年収103万円(給与収入103万円)の壁とは、パートやアルバイトで働く配偶者に所得税がかかるかどうかを判断する基準の一つを指します。

この金額の根拠は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合わせた103万円という数字に基づいています。年収が103万円以内であれば、これら2つの控除によって課税所得額が0円となり、所得税は課されません。そのため、103万円の壁は「課税されないための収入の限度額」として広く認識されています。

関連記事:年収103万円の壁が123万円へ引き上げ!どうなるのか影響を解説

4-2. 年収130万の壁とは?超えるとどうなる?

年収130万の壁は、主に健康保険や年金などの社会保険の制度において重要な境界線として位置付けられています。このラインを越えることで、扶養の対象から外れる可能性があり、それによって国民年金や国民健康保険などの保険料の支払いが求められる場合があります。

また、この年収には基本給だけでなく、残業代や休日手当、不動産収入などのすべての収入が含まれるため、予期せぬ形でラインを超えてしまう可能性もあります。この結果、税負担とともに社会保険料の負担が増加し、額面上の収入が増えても手取りが大きく伸びない、場合によっては減少することも懸念されます。

特にパートやアルバイトとして働く方にとっては、この年収ラインを意識して計画的に働くことが重要です。ライフスタイルや家計を考慮し、どのように収入を調整するべきかをあらかじめ検討することが、無駄な負担を避けるためのポイントとなります。

4-3. 年収150万の壁とは?超えるとどうなる?

年収150万円の壁(給与収入150万円の壁)とは、配偶者特別控除が満額の38万円を受けられるラインを指します。この金額は、「配偶者特別控除の満額38万円で控除できる配偶者の所得上限額95万円」+「給与所得控除55万円」=150万円という計算式に基づき設定されています。

配偶者の収入がこの150万円を超えると、配偶者特別控除の額が徐々に減少し、その結果、世帯全体の税負担が増える可能性があります。特に、配偶者控除の対象となっている家庭では、控除の減少により家計に直接的な影響を与えることとなります。ただし、これは納税者本人の合計所得額が900万円以下の場合です。本人の合計所得額が900万円を超えると、配偶者特別控除の最大額は26万円、さらに1,000万円を超えると控除が適用されなくなるため、注意が必要です。

また、配偶者の年収が150万円を超えることで、控除額は3万円~36万円の範囲で変動します。このように、年収150万円の壁は税制上のメリットとデメリットを分ける重要なポイントであり、家計全体の収支バランスを考慮した上で、収入の増加を計画することが求められます。単に収入を増やすだけではなく、増加分がどのように税負担や家計全体に影響を及ぼすのか冷静に判断し、最適な働き方を選択することが重要です。

関連記事:150万円の壁とは?特定扶養控除の要件引き上げで学生バイトの年収の壁はどう変わる?

5. 201万の壁を超えると配偶者特別控除が適用外!収入は150万円までを意識しよう

201万の壁を超えると配偶者特別控除の適用がなくなり、結果として家庭全体の税負担が増加する可能性があります。この控除は年収48万円超から201万円以下の配偶者に適用される制度ですが、201万円を超えると一切適用されなくなるため、世帯における税金の負担が大きく変わることを理解しておく必要があります。

特に、収入が150万円以下に収まるよう調整することは、家庭の税負担を軽減するために効果的と言えます。この年収ラインを維持することで、配偶者特別控除を最大限活用しつつ、手取り収入と税負担のバランスを最適化することが可能となります。仮に収入が150万円を超える場合、配偶者特別控除の減額が始まり、収入が増えた分以上に税金や社会保険料の負担が増加し、結果的に手取り額が予想以上に少なくなってしまうことがあります。この「手取りが増えにくい」という状況を回避するためにも、収入計画を慎重に立てることが重要です。

また、収入を150万円以下に抑えることで、配偶者の就労時間や収入額に対する考慮が生まれ、世帯全体での安定感を保つことができます。無理なく働きながら収入ラインを意識することで、家庭の税負担を最小化し、同時に収入増加によるさまざまな負担を避けることが可能となります。この収入調整は、家庭の経済的安定を図るだけでなく、日々の生活の質を向上させるためにも有効な手段と言えるでしょう。

関連記事:年収の壁とは?税金や社会保険の負担が生じる103万、106万、130万、150万の壁を解説

関連記事:「年収の壁」撤廃はいつから?103万円・106万円それぞれの時期を解説

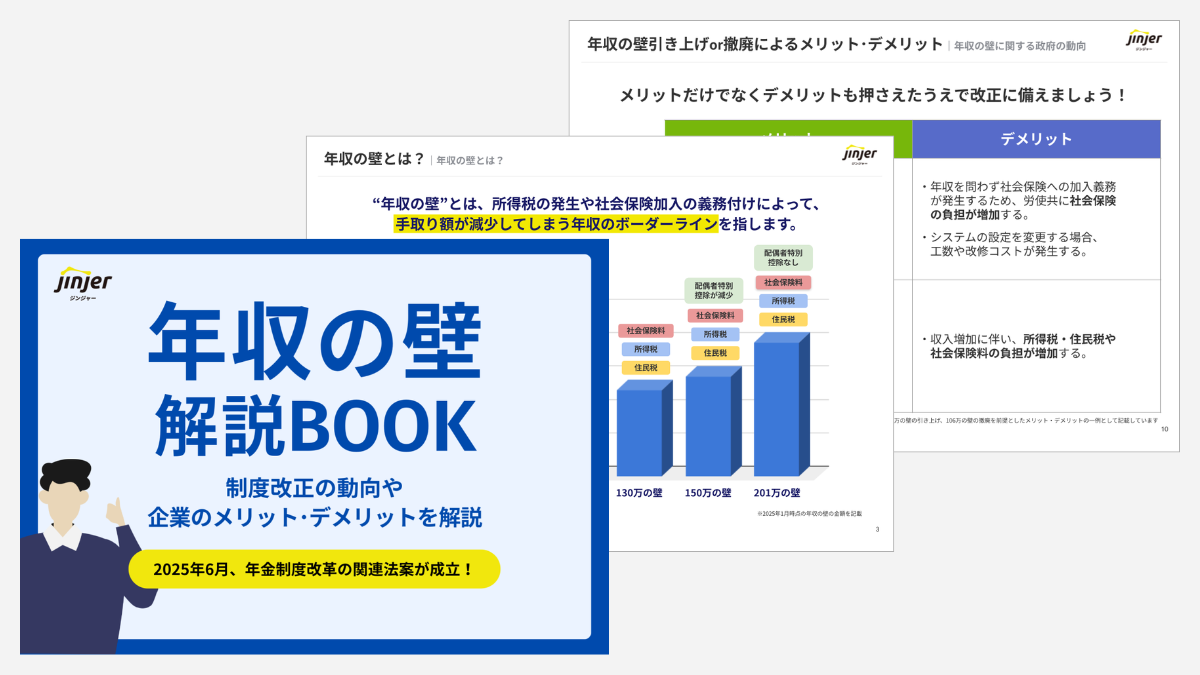

2025年から本格化する「年収の壁」の見直し。従業員への説明や社会保険手続きの増加など、労務担当者の業務負担は増すばかりです。

さらに働き控えの原因となっていた「年収の壁」の見直しは、パート・アルバイト従業員の労働時間増加を後押しし、人手不足の緩和につながる可能性があります。この機会を活かすための準備はできていますか?

▼この資料でわかること

- 結局どう変わる? 複雑な制度改正の要点と企業への影響

- 今後急増する社会保険手続きへの、具体的な備え

- 法改正対応で想定される、システム更新のコストと工数

- パート・アルバイト従業員への適切なアナウンス方法

複雑化する「年収の壁」問題について、2025年からの最新動向から企業がとるべき実務対応まで解説していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

給与計算の関連記事

-

雇用保険の休職手当とは?受給条件や申請方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2025.06.18更新日:2025.08.28

-

パート従業員にも休職手当を支給できる?支給条件や注意点を解説

人事・労務管理公開日:2025.06.17更新日:2025.08.28

-

休職手当はいくら支払う?金額や支給条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2025.06.16更新日:2025.08.28