フレックスタイム制で残業代は減る?残業の考え方や計算方法も紹介

更新日: 2025.10.17 公開日: 2021.9.8 jinjer Blog 編集部

近年は働き方が多様化し、テレワークやフレックスタイム制を導入する企業が増えています。

フレックスタイム制では、1日単位で残業時間を割り出すのではなく、実労働時間から清算期間内における所定の総労働時間を引いて、超過した分を残業時間として計算します。また、清算期間の長さによっても残業時間の考え方が変わってきます。

本記事では、フレックスタイム制の残業時間の考え方や、残業代の計算方法を解説します。

目次

フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、複雑な手続きが存在します。

また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。

資料では、フレックスタイム制導入の流れや手続の他に、残業の数え方や効率的な勤怠管理の方法も解説しておりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. フレックスタイム制で残業代は減る?

従業員個人で労働時間を調整しやすい特徴のあるフレックスタイム制ですが、一方で「フレックスタイム制を導入すると残業時間が減るの?」といった疑問の声も聞かれます。

まずはフレックスタイム制の概要に触れながら解説していきます。

1-1. フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、一定期間内の総労働時間をあらかじめ定めておき、その範囲内で従業員が日々の始業・終業時刻や労働時間を自分で決めることができる制度です。フレックスタイム制に関わる用語と意味は次のとおりです。

- 清算期間:総労働時間を何ヵ月で調整するかの期間。1~3ヵ月の間で決定する。

- 総労働時間:清算期間内に労働すべき合計時間数。所定労働時間のこと。

- 実労働時間:清算期間内に実際に労働した合計時間数。

- コアタイム:必ず働くことを義務付けられた時間帯。

- フレキシブルタイム:自由に出退勤できる時間帯。

残業時間の確認では、とくに1、2、3が重要なため、言葉の意味をしっかりと押さえておきましょう。

フレックスタイム制では、残業時間の考え方が通常とは異なります。従業員はコアタイムさえ守れば、ある日は3時間だけ働き、別の日に13時間働くといった調整も可能となります。

参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

関連記事:フレックスタイム制とは?清算期間の仕組みやメリット・デメリットを解説

1-2. 必ずしも残業代が減るとは言えない

フレックスタイム制を導入すれば、自動的に残業時間や残業代が削減されるわけではない点に注意が必要です。確かに、繁忙の日に長く働いて閑散の日に短く働けば、期間内の労働時間を平均して法定内に収めることができ、無駄な残業を抑制する効果は期待できます。

しかし、企業から一方的な労働時間の調整はできず、従業員自身の判断で設定した総労働時間を超えれば残業と残業代が発生します。フレックスタイム制は、残業削減のひとつの手段ではありますが、経営側が業務効率化に取り組み、従業員にも効率的に働く意識を持たせることが重要です。

2. フレックスタイム制における残業の考え方

労働者が自由に始業・終業時刻を決定できるフレックスタイム制でも、所定労働時間(総労働時間)を超過した分は、時間外労働(残業)として扱われます。フレックスタイム制での残業時間の考え方を詳しく解説します。

2-1. そもそも残業とは

一般的に「残業」と呼ばれる時間外労働は、法定内の時間外労働と法定外の時間外労働の二つに分かれます。労働基準法における法定外時間の労働を命じるには36協定(時間外労働に関する労使協定)を締結し、労基署へ届け出なければなりません。また法定外残業には割増賃金の支払いが必要です。

なお、企業の所定労働時間を超えてはいるものの、まだ法定労働時間内に収まっている法定内の時間外労働では賃金を割増する義務はなく、企業の就業規則の規定次第です。

2-2. フレックスタイム制の法定労働時間の算出方法

フレックスタイム制の法定労働時間は、次の式により計算することができます。

法定労働時間=(清算期間の暦日数÷7)×1週間の法定労働時間(40時間)

この計算式により、清算期間の暦日数に応じて1ヵ月あたりの法定労働時間の上限が変動します。この「法定労働時間の総枠」内に労働時間が収まっていれば、時間外労働にはなりません。しかし、清算期間中にこの枠を超えて労働した時間があれば、その部分が時間外労働となります。

清算期間の暦日数

1ヵ月の法定労働時間の総枠

31日

177.1時間

30日

171.4時間

29日

165.7時間

28日

160.0時間

2-3. フレックスタイム制の残業時間

フレックスタイム制における残業時間(時間外労働時間)は、清算期間における実労働時間が「法定労働時間の総枠」を超えた分の時間を指します。そのため、日々の労働時間は多少長短があっても清算期間トータルで法定内に納まれば残業代は発生しません。一方、トータルで枠を超えればその超過時間には残業代を支払う必要があります。

例として、清算期間1ヵ月で、暦日数31日の月、つまり法定労働時間の総枠が177.1時間の場合を考えましょう。

従業員の実際の総労働時間が180時間だったと仮定すると、「180時間 − 177.1時間 = 2.9時間」が時間外労働となります。

フレックスタイム制の残業時間の計算方法は複雑なため、一度読んだだけではなかなか頭に入らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当サイトでは、フレックスタイム制における残業の計算方法を図を用いてわかりやすく解説した資料を無料配布しております。手元において確認できるようにしておきたい方は、こちらから「フレックスタイムを実現するための制度解説」をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:フレックスタイム制に関わる就業規則のポイント・記載例を紹介!

2-4. 完全週休2日制の場合の特例

カレンダーの巡りによっては、完全週休2日制(毎週2日必ず休日がある)の企業でフレックスタイム制を導入した場合、所定労働時間しか働いていないにもかかわらず法定労働時間の総枠を超えてしまうケースがありました。

例えば、土日休み・1日あたり所定労働時間が7時間45分の企業で、暦日数が31日の月に平日が23日あった場合を考えましょう。23日間すべてを7時間45分ずつ働くと、合計178時間15分(約178.25時間)になります。法定労働時間の総枠は暦日数31日の月は177.1時間となり、このケースでは実労働時間の方が1時間強、超過してしまいます。

つまり毎日所定労働時間通り働いただけなのに、想定外の残業が発生してしまう状態でした。

この不合理を解消するため、2019年の法改正で完全週休2日制の場合の特例が設けられています。労使協定を結ぶことで、清算期間内の法定労働時間の総枠を「清算期間中の所定労働日数 × 8時間」とすることが可能です。

先の例で言えば、清算期間中の「所定労働日数23日 × 8時間 = 184時間」がその月の法定労働時間の総枠となります。この総枠であれば実労働時間の178.25時間が収まり、想定外の残業が発生する不都合が解消されます。

参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

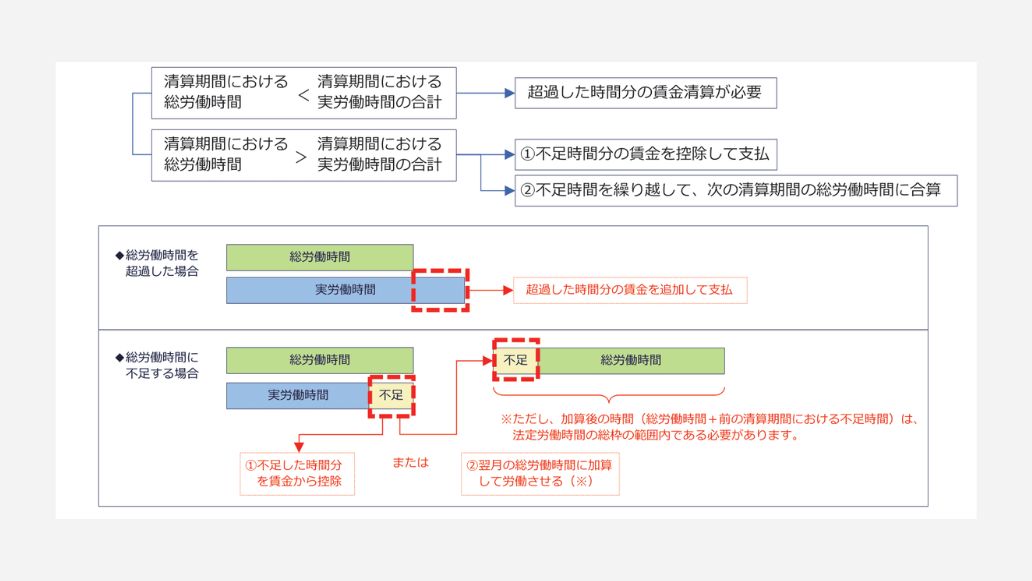

2-5. 清算期間における総労働時間より実労働時間が少なかった場合

フレックスタイム制では、清算期間内の実労働時間が所定の総労働時間に満たない場合、不足時間分の賃金精算が問題となります。

原則どおりに考えれば、働かなかった時間分の賃金は控除(減額)しなければなりません。しかし従業員の生活への影響を考慮し、一定の条件のもとで労働時間の「繰り越し」が認められています。

具体的には、清算期間内の実労働時間が総労働時間に満たない場合でも、その期間の賃金を減額せずに満額支払い、不足分の時間を次の清算期間に上乗せして働いてもらうことが可能です。

ただし、この場合でも次の清算期間に繰り越した不足時間も含めて、実際にその月に働いた時間が法定労働時間の総枠を超えれば時間外労働として割増賃金支払い義務が生じる点に注意が必要です。

繰り越しを認める場合は、繰り越し後の次清算期間の総労働時間が法定内に収まる範囲でおこなうのが一般的です。例えば、法定枠よりも所定総労働時間が少なく設定された企業で、その差の範囲内で不足時間を繰り越す運用がおこなわれます。

3. フレックスタイム制での残業代の計算方法

ここではフレックスタイム制における残業代の計算方法を解説します。フレックスタイム制特有の残業時間の求め方や、清算期間が1ヵ月を超える場合の特殊な取り扱いを押さえておく必要があります。

3-1. 残業代の計算方法

残業代=(清算期間の実労働時間の合計 − 清算期間の法定労働時間の総枠)×1時間あたりの基礎賃金×割増率

割増率は法律で最低25%以上と定められており、多くの企業では25%(1.25倍)で計算します。例えば1時間あたりの基礎賃金が1,200円の従業員が10時間の残業をした場合、残業代は「10時間 × 1,200円 × 1.25 = 15,000円」となります。

1時間あたりの基礎賃金や割増率の基本について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参照ください。

関連記事:割増賃金の基礎となる賃金とは?計算方法など基本を解説

関連記事:残業による割増率の考え方と残業代の計算方法をわかりやすく解説

3-2. 清算期間が1ヵ月を超える場合の計算方法

フレックスタイム制の清算期間は最長3ヵ月まで設定できますが、清算期間が1ヵ月を超える場合には、残業時間の算出方法に特有のルールがあります。具体的には、2段階の基準で時間外労働を判断します。

- (ア) 各月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間

- (イ) (ア)を除いた上で、清算期間全体を通じた法定労働時間(週平均40時間)の総枠を超えた労働時間

(ア)について、もし特定の月で週平均50時間を超える部分があれば、その超過分はその月の時間外労働として扱われ、割増賃金をその月の時間外労働分として支払います。これは、清算期間が長くても一部の月に極端な長時間労働が集中するのを防ぐための措置です。

次に(イ)について、(ア)で除外した分を除いた清算期間トータルの実労働時間について、法定労働時間の総枠を超えたかを判断します。

参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

このように管理の難易度が高いため、清算期間が1ヵ月を超えるフレックスタイム制を導入している企業はまだ多くありません。厚生労働省の令和6年の調査によると、清算期間が1ヵ月超3ヵ月以内のフレックスタイム制を導入している企業はわずか0.3%でした。

関連記事:フレックスタイム制の清算期間の仕組みや総労働時間の計算方法を解説

4. フレックスタイム制の残業時間・残業代に関する注意点

フレックスタイム制を導入するにあたって、残業時間の集計や残業代の支払いについては間違いなく処理しなくてはなりません。ミスをなくすためにも、フレックスタイム制での残業時間・残業代に関する注意点を確認しておきましょう。

4-1. 残業をさせるには36協定が必要

フレックスタイム制であっても、従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合(残業させる場合)は事前に「36協定(サブロク協定)」を締結し、最寄りの労働基準監督署に届け出る必要があります。

36協定とは労働基準法第36条に基づく労使協定で、法定時間外・休日労働に関する協定のことです。これがないまま残業させることは労基法違反となり、罰則が科される可能性があります。

関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説

4-2. 週の法定労働時間が44時間になるケース

次の2つの要件を満たす特例処置対象事業所では、法定労働時間を例外的に週40時間から44時間に延長できます。この場合、44時間までの残業には割増賃金が発生しません。

1.常時使用する労働者が10人未満の事業所

2.商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のいずれかの業種に該当する事業所

特例措置対象事業所で清算期間が1ヵ月以内の場合、週平均44時間を超える労働が残業に当たります。ただし、清算期間が1ヵ月を超える場合は、特例処置対象事業所であっても、週平均40時間を超える労働は割増賃金の支払いが必要になります。

この特例は、労働者の長時間労働を過度に強いることなく、業種ごとの特性を考慮した制度です。特に小規模な事業所においては、業務の繁閑に応じた柔軟な働き方を提供できるメリットがあります。

4-3. 有給休暇を取得した場合の計算方法

フレックスタイム制において有給休暇を取得した日は「協定で定めた標準となる1日の労働時間」を働いたものとみなす取り扱いになります。半日単位で取得した場合には、その半分の時間が実働時間としてカウントされます。

ただし、残業代の計算には実際に働いた時間のみが考慮されるため、有給休暇による時間は含まれません。フレックスタイム制における有給休暇の取得に関するルールは複雑な部分ですが、正しく計算して間違いのない支給ができるようにしましょう。

5. フレックスタイム制で残業が違法になるケース

フレックスタイム制を適切に運用しなければ、結果的に法令違反となる場合があります。ここではフレックスタイム制に関連して、うっかり陥りがちな法令違反となる代表的なケースを確認しましょう。

5-1. 時間外労働の上限規制を超えて残業させている

2019年4月(中小企業は2020年4月)の法改正により、時間外労働の上限規制が原則、月45時間(超過する場合も年6ヵ月まで)、年360時間までとなりました。残業の上限規制には、フレックスタイム制にも当てはまります。

また、次の3点については、36協定で特別条項を定め労使の合意があったとしても、超えることはできません。

- 年720時間以内

- 複数月平均80時間以内

- 月100時間未満

違反した場合、罰則が課される可能性もあるので、適切な管理が必要です。

フレックスタイム制では残業時間を清算期間末にまとめて算出するため、特に清算期間が1ヵ月を超える場合は上限規制との関係に注意が必要です。フレックスタイム制を導入しているせいで、上限規制に抵触してしまうことのないよう、注意を払いましょう。

参考:働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」~|厚生労働省

関連記事:働き方改革による残業規制の最新情報!上限時間や違反した際の罰則を解説

5-2. 清算期間1ヵ月で残業時間を翌月繰り越し

清算期間を1ヵ月としているにもかかわらず、その月の残業時間を次の月に繰り越して帳尻を合わせようとすることは違法です。例えば「今月10時間残業が出たが、来月は暇だから来月の所定労働時間を10時間減らして実質相殺し、残業代を払わないようにしよう」という運用は認められません。

労働基準法第24条は賃金の全額払と一定期日払いを定めており、残業代もその残業が発生した清算期間分の賃金支払日に支払われなければなりません。残業時間の繰り越しはこの原則に反し、一部不払いの状態を作ってしまいます。

6. フレックスタイム制を導入したら残業時間を適切に管理しよう

フレックスタイム制は労働者に日々の時間配分を委ねる制度ですが、企業が労働時間の管理をしなくて良いわけではありません。実際に働いた時間を記録・把握し、清算期間ごとに残業代を正確に支払いましょう。

また、時間外労働が発生する場合は事前に36協定の締結・届出も欠かせません。未払い残業代請求や労基署から是正勧告を受ける典型例は「労働時間の把握不足」と「制度の誤った運用」です。

フレックスタイム制ゆえに出退勤がバラバラでも、必ず実労働時間データを集計し、総枠超過や不足繰越の有無をチェックしましょう。管理が難しい場合は、勤怠管理システムの活用がおすすめです。

関連サイトでは、フレックスタイム制を導入している企業における勤怠管理システムの活用方法を解説しています。勤怠管理システムの導入を検討されている方や、現状の勤怠管理に課題を感じる方はぜひご覧ください。

関連サイト:勤怠管理システムを用いたフレックスタイム制の運用|ジンジャー勤怠

フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、複雑な手続きが存在します。

また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。

資料では、フレックスタイム制導入の流れや手続の他に、残業の数え方や効率的な勤怠管理の方法も解説しておりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

フレックスタイムの関連記事

-

フレックスタイム制の企業が多い職種と難しい職種について

勤怠・給与計算公開日:2022.02.21更新日:2025.10.07

-

フレックスタイムにおける労使協定を解説!届け出が不要な場合も紹介

勤怠・給与計算公開日:2021.09.08更新日:2025.12.25

-

フレックスタイム制に関わる就業規則のポイント・記載例を紹介!

勤怠・給与計算公開日:2021.09.03更新日:2025.12.25