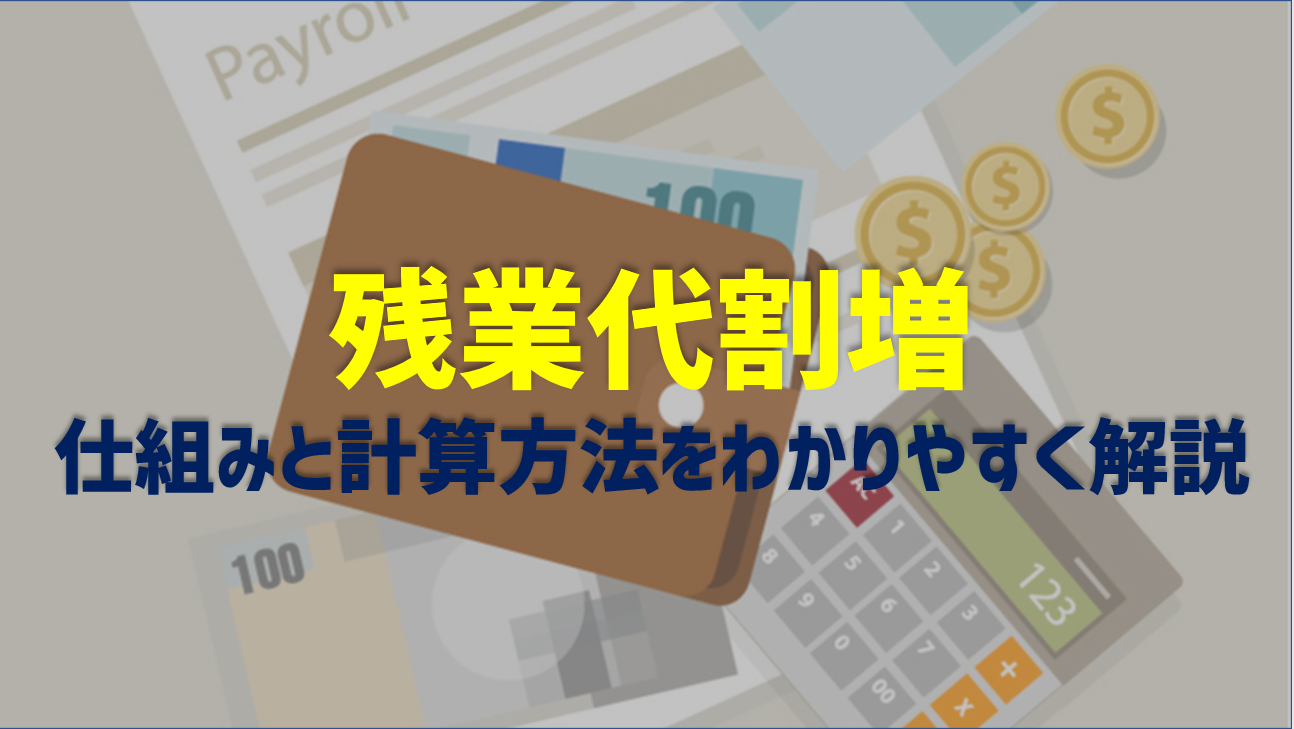

残業による割増率の考え方と残業代の計算方法をわかりやすく解説

更新日: 2024.6.12

公開日: 2020.5.14

OHSUGI

残業代割増の仕組みや計算方法は、労使協定と合わせて理解しておくことが大切です。労働基準法による各種規制や、具体的な残業代の算出方法をきちんと理解していないと、対応を求められた際に戸惑ってしまうだけではなく、残業代は従業員の給与に直接関わるため、非常に重要な業務です。

本記事では、残業代が発生する仕組み、割増率や残業区分についての説明と合わせて、実例を用いて計算方法をご紹介しています。残業代に関する基本事項を記載しているため、ぜひご一読ください。

残業時間管理の法改正!ルールと管理効率化BOOK

働き方改革による法改正で、残業時間の管理は大幅に変化しました。

大企業への適用から始まったこの法改正ですが、いまや中小企業にも適用されました。

この法律には罰則もあるので、法律を再確認し適切な管理ができるようにしておきましょう。

今回は「残業時間に関する法律と対策方法」をまとめたルールブックをご用意いたしました。

資料は無料でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。

目次

1. 残業にあたる時間とは

残業代の計算方法について確認する前に、そもそも手当が支払われるべき「残業時間」とはいつなのかを正確に把握しておく必要があります。

まずは、残業にあたる時間と残業に関する基本的な事がらを確認しておきましょう。

1-1. 残業手当が支払われるのは法定外残業=時間外労働

残業代を理解するためには、所定労働時間と法定労働時間の違いを理解することが大切です。

所定労働時間とは、就業規則で定められた始業から終業までの勤務時間を指します。所定労働時間は各企業が独自に設けている労働時間であり、1日あたり8時間と定めている企業が一般的ですが、中には所定労働時間を6時間や7時間としている企業もあります。

法定労働時間は、労働基準法第32条で定められている労働時間を指し、原則1日8時間、週40時間勤務の労働時間を設けています。

割増賃金による支払い義務がある残業=時間外労働は、法定労働時間を超えて従業員を働かせた時間のことです。

例えば、ある1日に9時間労働した場合、法定労働時間の8時間よりも多く労働した1時間分は割増賃金を上乗せして給与を支払う義務があります。また、所定労働時間が7時間の場合、ある1日に9時間労働したときは、法定労働時間の8時間に達するまでの1時間は「法定内残業」とされ、割増賃金を支払う必要はありません。

【関連記事】残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!

1-2. 【確認】残業をさせるには36協定の締結が必要

労働基準法により、労働時間は1日8時間、週40時間までと定められています。この法定労働時間を超えて従業員を労働させる、つまり時間外労働(残業)を命じる場合は労使間で36(サブロク)協定の締結が必須となります。36協定がないままに残業をさせることは法律違反ですので気を付けましょう。

また、36協定を結んでいたとしても、原則として残業させられる時間には上限があり、「月45時間、年360時間」までとされています。

【関連記事】36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

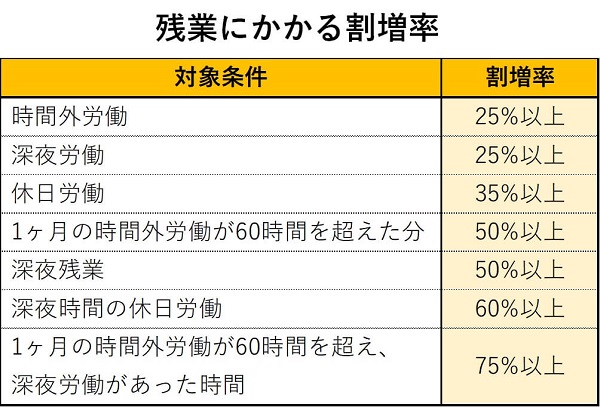

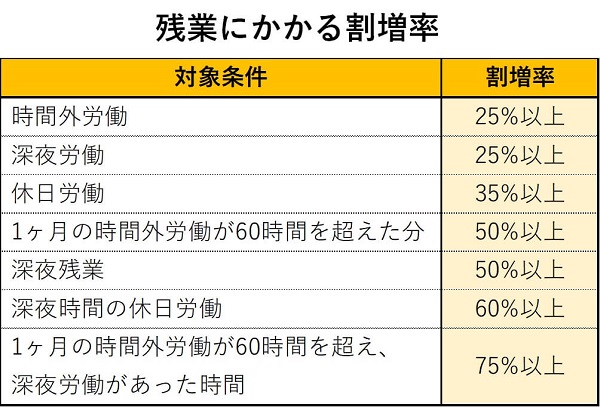

2. 残業による割増率の考え方

残業にかかる割増率の一覧は次のとおりです。

そもそも割増賃金とは、従業員の保護と使用者による過度な労働を抑制するという観点から、「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」があった際に、通常の賃金よりも割増して給与を支払うこと指します。

ここでは、時間外労働があった際の割増率について、状況ごとに詳しく解説します。

2-1. 残業代の割増率は通常時の25%以上

1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える労働に対しては、正社員やパート・アルバイトといった雇用形態に関係なく通常時の賃金の25%以上で割増賃金を支払う必要があります。

- 所定労働時間:5時間

- 通常時の時給:1,500円

上記の条件で勤務しているアルバイト従業員Aさんが、所定労働時間に加えて4時間残業をおこなったとします。この場合、割増賃金の支払いが必要になるのは、法定労働時間の8時間を超えて労働した1時間分となります。

したがって、給与の計算式は、8時間×1,500円+1時間×1,500×1.25=13,875円となります。

なお、早朝であっても労働時間が8時間を超えている場合は、25%の割増賃金が必要です。

2-2. 深夜残業は50%、休日出勤は35%以上

「深夜労働時間」である22時~翌5時に時間外労働が発生していた場合は、時間外労働による割増率25%に加え、深夜労働による割増率25%をさらに上乗せする必要があります。したがって、夜勤などで深夜残業をおこなった場合は、通常の給与の1.5倍以上で賃金を支払う必要があります。

例えば、就業時間が10時~19時の従業員が10時~23時まで労働した場合、19時~22時までは通常の残業として25%の割増率、22時~23時は残業+深夜労働で50%の割増率で給与を計算しなくてはなりません。

【関連記事】深夜残業による割増はどれくらい?計算方法を詳しくご紹介

また、法定休日に労働があった場合は35%以上の割増率で給与計算をしなくてはなりません。もし法定休日での労働が深夜に及んだ場合は、休日労働の35%と深夜労働の25%を足して60%以上の割増率で給与計算をおこないます。

例えば先述のように時給1,500円のアルバイト従業員が深夜残業、休日出勤かつ深夜労働をした場合の一時間あたりの割増賃金は次のとおりです。

深夜残業:1,950円(1,500円×1.30)

休日出勤かつ深夜労働:2,400円(1,500円×1.60)

なお、法定休日とは労働基準法で取得が定められている休日で、「週1日、もしくは4週を通じて4日」とされています。完全週休二日制の企業では、法定休日でない休日は所定休日にあたり、所定休日に労働があった場合は原則として休日出勤の割増賃金の支払いは必要ありません。

ただし、所定休日に労働することによって1週間の法定労働時間である40時間を超えた場合は、その分を時間外労働として25%の割増率で賃金を支払う必要があります。

2-3. 残業60時間を超えた分の割増率は50%以上

1ヵ月の時間外労働が60時間を超えたら、60時間を超えた分の残業時間に対しては50%以上の割増率で賃金を支払わなければなりません。例えば、残業が70時間発生した場合、60時間分は1.25倍で給与を支払い、残りの10時間分は1.5倍で給与を支払う必要があります。

また、60時間を超過した時間に深夜労働が含まれていた場合は、その分について1.75倍で給与を支払うことになります。

もし、時給1,500円のアルバイト従業員が深夜労働を含む60時間以上の時間外労働をした場合、1時間あたりの割増賃金は次のとおりです。

深夜労働を含む60時間以上の時間外労働:2,625円(1,500円×1.75)

これまで、残業が60時間を超えた場合に割増率が50%になる決まりは大企業だけに適用されていましたが、働き方改革関連法の施行により2023年4月から中小企業も対象となるため、対応が必要となっています。

【関連記事】月60時間を越える時間外労働の割増賃金について解説

3. 残業代の具体的な計算方法

残業代の計算式は「1時間あたりの基礎賃金×割増率×時間外労働があった時間の総数」です。

上記の計算式に照らし合わせ、残業代の計算に関する実例をもとに計算方法を解説します。

【関連記事】残業時間と残業代の計算方法について知っておくべき基本的なルール

3-1. 時間単位の賃金を算出する

残業代を計算するためには、1時間あたりの基礎賃金を求める必要があります。パート・アルバイトなどで時給制の場合は規定の時給が1時間あたりの基礎賃金になりますが、月給制の場合は別途計算しなければなりません。

1時間あたりの基礎賃金は「月給 ÷ 月平均所定労働時間」で求めることができます。この際、月給に使用する金額は通勤手当や住宅手当などの労働基準法施行規則で定められた賃金を除いた金額となります。

また、月平均所定労働時間は「(365日 ー 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12ヵ月」で求めることができます。

月平均所定労働時間の計算式について仕組みをより詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考ください。

▶月の所定労働時間|平均の出し方や残業時間の上限について詳しく解説

【関連記事】割増賃金の基礎となる賃金とは?計算方法など基本を解説

3-2. 残業時間を区分する

割増賃金の支払いが必要になるのは、時間外労働と深夜労働、休日労働があった場合、さらに月の時間外労働が60時間を超えた場合です。

したがって、残業代の計算をする際は「法定内残業(割増なし)」「法定外残業(時間外労働)」「深夜残業」のあった時間と「月の時間外労働が60時間を超えた時間」をそれぞれ算出し、適切な割増率を乗じていきます。

3-3. 割増率を乗じて残業代を算出する

残業時間の区分ができたら、最後に割増率を乗じて、実際の残業代を算出します。

ここでは、時間あたりの賃金が1,500円の方が計70時間(うち深夜労働25時間)の法定外残業をしたケースを考えます。70時間の残業を区分すると、次のようになります。

これらの割増率を乗じて残業代を割り出すと、「1,500円×1.25×35時間+1,500円×1.5×(25時間+10時間)=14万4,375円」が残業代の合計になることがわかります。

実際には、従業員が基本給とは別に14万4,375円を受け取るのではなく、社会保険料や税金が控除された金額を受取ります。企業側の立場で見ると、社会保険料の会社負担分もかかってきますので、実際の負担はこの金額よりも大きくなります。

3-4. 残業時間は1分単位で管理する

残業代は、1分単位で計算しなくてはなりません。したがって、出退勤の打刻をする際に「19時10分に打刻した際は19時にまるめる」などの運用をおこなうことはできません。一方で、「15分に打刻した場合は30分に切り上げる」など打刻時間を切り上げることは労働者に不利益がないため問題ないとされています。

ただし、1ヵ月の残業時間の総数について、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間として切り上げることは可能です。

また、残業代計算をしたところ1円未満の端数が発生した場合は、就業規則に定めることで50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げることができます。

【関連記事】1分刻みは常識!タイムカードで残業時間を正しく計算する方法

3-5. 裁量労働制における残業代の考え方

裁量労働制とは、事前に決められた時間を労働したとみなす勤務体系の制度です。この場合、通常の勤務体系とは異なり、従業員個人の裁量によってその日の始業・終業時間を決定できるという特徴があります。

ただし、裁量労働制の従業員であっても深夜労働や休日出勤をおこなった場合は、割増賃金を支払う必要があります。また、裁量労働制はすべての職種で採用できるわけではなく、法律によって適用できる職種が決められています。

労使協定の締結に不備があったり、適用が禁止されている職種の場合は、残業代未払いと判断されてしまう場合もあるため、気をつけましょう。

【関連記事】裁量労働制とは?労働時間管理における3つのポイントを徹底解説

4. 残業の割増率を考える際の注意点

残業の割増率を間違ってしまうと給与を巡るトラブルにつながりかねません。そのため、残業の割増率を考える際は次の点に注意しましょう。

- 深夜・休日労働と重なった場合

- 土曜日に出勤した場合

- 契約社員や歩合制の場合

4-1. 深夜・休日労働と重なった場合

時間外労働の割増率は、先述のとおり深夜労働や法定休日の休日労働と重なった場合、それぞれの割増率を重複して適用させる必要があります。例えば、休日労働かつ時間外労働をしたのであれば、35%以上(休日労働)と25%以上(時間外労働)を合わせた60%以上の割増賃金率での支払いが必要です。

4-2. 土曜日に出勤した場合

一般的に週休2日を導入している企業の場合、土曜日と日曜日が休日です。しかし、土曜日に出勤した場合は法定休日を日曜日としている場合には割増賃金が発生しません。これは休日出勤として割増賃金が発生するのは、法定休日のみだからです。ただし、土曜日に出勤したことで週40時間労働を超えた場合は25%増した割増賃金を支払う必要があります。

4-3. 契約社員や歩合制の場合

時間外労働の割増賃金は正社員だけに関係する話ではありません。契約社員や歩合制の社員であっても、時間外労働の際には割増賃金率を乗じて支払う必要があります。歩合制の社員の場合、その月の実績の給与を総労働時間で割り時間単位の給与を計算します。その後、状況に応じた割増率をかけて時間外労働の賃金を算出しましょう。

5. 残業を減らすために企業に求められる取り組み

時間外労働は従業員の心身に負荷になるだけでなく、企業のコスト増加にもつながります。そのため、次のような取り組みで残業を減らすように心がけましょう。

- ICTや機器を活用して業務を効率化する

- 勤怠管理システムで適切に勤務時間を管理する

5-1. ICTや機器を活用して業務を効率化する

ICTやさまざまな機器を活用することで、業務の効率化が期待できます。例えば顧客からの問い合わせに対応に大きな時間を割いている場合は、チャットボットの導入がおすすめです。簡単な質問に対してはチャットボットが回答するため、担当従業員は他の業務に集中でき、効率的に業務を進められます。その結果、時間外労働の削減にもつながるでしょう。

5-2. 勤怠管理システムで適切に勤務時間を管理する

従業員が無理なく勤務できているか、時間外労働が増加していないかといったように、勤務状況を適切に管理することも大切です。タイムカードで勤怠管理をしている場合、従業員の勤務時間はリアルタイムでは把握しづらいでしょう。そのため、月末になり時間外労働が増加していく可能性が考えられます。

一方、勤怠管理システムであれば従業員の勤務時間をリアルタイムで把握可能です。そのため、勤務時間がオーバーしそうな従業員に対して適切なマネジメントを講じられるでしょう。

6. 残業と割増率の仕組みを理解して正しい残業代を計算をしよう

いかがでしたでしょうか。今回は、残業の割増率の計算についてご紹介しました。故意ではなかったとしても、残業代の支払いに関してミスがあると後々大きな問題となってしまう可能性があります。

正しい計算方法を見につけて、そうした問題を未然に防ぎましょう。また、人の手で計算をすると誤った金額を支払ってしまうリスクがありますが、勤怠管理システムを利用することで、従業員の総労働時間から残業時間を自動算出することが可能です。これを機にご検討されてみるのはいかがでしょうか。

残業時間管理の法改正!ルールと管理効率化BOOK

働き方改革による法改正で、残業時間の管理は大幅に変化しました。

大企業への適用から始まったこの法改正ですが、いまや中小企業にも適用されました。

この法律には罰則もあるので、法律を再確認し適切な管理ができるようにしておきましょう。

今回は「残業時間に関する法律と対策方法」をまとめたルールブックをご用意いたしました。

資料は無料でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25