労働基準法で義務化された有給休暇消化を従業員に促す3つの方法

更新日: 2026.1.30 公開日: 2020.4.28 jinjer Blog 編集部

2019年4月、労働基準法の改正などを含む働き方改革関連法の施行により、年5日の有給休暇の取得義務が課されました。この義務に違反すると、最大30万円の罰金が科されるため、企業としてさまざまな必要措置を取り、有給休暇の消化を従業員に促していく必要があります。

本記事では、労働基準法における有給休暇の付与条件や義務化の内容をおさらいしつつ、有給休暇の消化を従業員に促す方法を解説します。あわせて、年休消化をめぐってトラブルになりがちな「退職時」の取扱いについてもわかりやすく解説します。

関連記事:【図解付き】有給休暇付与日数の正しい計算方法をわかりやすく解説

目次

人事労務担当者の実務の中で、勤怠管理は残業や深夜労働・有休消化など給与計算に直結するため、正確な管理が求められる一方で、計算が複雑でミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。

さらに、働き方が多様化したことで管理すべき情報も多く、管理方法と集計にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな担当者の方には、集計を自動化できる勤怠システムの導入がおすすめです。

◆解決できること

- 打刻漏れや勤務状況をリアルタイムで確認可能、複雑な労働時間の集計を自動化

- 有給休暇の残日数を従業員自身でいつでも確認可能、台帳の管理が不要に

- PCやスマホ・タブレットなど選べる打刻方法で、直行直帰やリモートワークにも対応

システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。

1. 労働基準法で5日の取得が義務化された有給休暇とは?

まず、有給消化を従業員に促す前に、年次有給休暇の基本的な知識や、有給取得が義務化されたことについておさらいしましょう。日本の労働基準法において、有給休暇は労働者に与えられる重要な権利です。労働者は、働くことによって得た休暇を自由に利用することが求められています。詳しくみていきましょう。

1-1. 年次有給休暇が発生する条件

有給休暇について定めているのは、労働基準法第39条です。有給休暇が付与されるのは、入社日から6ヵ月間継続して勤務し、その期間の全労働日のうち8割以上出勤した労働者です。

正社員だけではなく、派遣社員やパート、アルバイト従業員も条件を満たせば有給休暇が付与されます。

一般的には入社から半年経過した日(有給休暇を付与した日)を基準日とし、正社員など通常の従業員には10日、パート・アルバイトなど所定労働時間が短い従業員には労働時間や日数に応じて有給休暇を付与します。

【労働基準法第39条】

「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

引用元:労働基準法|e-Gov法令検索

関連記事:年次有給休暇とは?付与日数や取得義務化など法律をまとめて解説

1-2. そもそも有給(年休)消化とは?

有給(年休)消化とは、年次有給休暇を従業員が取得することを意味する言葉です。

ただし、場合によっては従業員が取得しきれずにたまっていた年次有給休暇を退職時にまとめて取得することを指すこともあるようです。

1-3. 年5日の有給休暇の取得が義務化

有給休暇の取得に関して重要なのが、2019年4月の労働基準法改正にともなう「有給休暇の取得義務化」です。労働基準法第39条の新設条項第7項によると、年に10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者は、有給が付与された基準日から1年の間に5日分の有給休暇を必ず取得しなければなりません。

2019年4月より全ての企業が対象となり有給休暇の年5日取得が義務付けられているため、対応できていない場合は早急に対処する必要があります。

これは罰則付きの規定であり、違反すると対象の労働者1人につき30万円以下の罰金が科されます。「有休の取得が義務化されたのは知っていたが、特に社内でルールを設けていなかった」など、有給取得の義務化への自社の対応に不安のある場合には、当サイトで無料配布している資料で有給休暇を含め働き方改革による法改正の内容と、おこなうべき勤怠管理をご確認ください。資料はこちらからダウンロードいただけます。

関連記事:有給休暇年5日の取得義務化とは?企業がおこなうべき対応を解説

2. 従業員に有給休暇の取得を促す3つの方法

これまで有給休暇を積極的に取得する文化のない企業の場合、どのようにすれば従業員が有給休暇を取得してくれるかお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

法律の規定もふまえながら、有給休暇の取得をどのように促せばよいのでしょうか。ここでは、労働基準法で認められている3つの方法をご紹介します。

2-1. 半日単位での年休消化を認める

半日単位での年休消化を認めることで、有給休暇の消化を促進することができます。繁忙期など業務上まとまった休みが取れない時期であっても、半休であれば可能な職場もあるでしょう。

半日単位での年休消化でも、合計10回の取得で規定である5日分に達します。1日単位や連続して年休消化が難しい場合は、午前休・午後休など半日単位での有給休暇取得を推進するとよいでしょう。

2-2. 時季指定を導入する

労働基準法第39条第7項では、年5日の有給休暇を労働者ごとにその時季を定めることにより与えると規定しています。

これを使用者の時季指定といい、「○月○日に有給休暇を取得してください」と年休消化の時季を指定することができます。時季指定は、労働者の年休消化を促進するための措置です。

ただし、原則として有給休暇は労働者自身が希望する時季に与えなくてはならないため、時季指定を導入する際は、あらかじめ労働者の意見を聴取した上で、できる限り希望に沿った形でおこなう必要があります。また、時季指定をおこなう場合は就業規則への記載も必要になります。

2-3. 計画的付与制度(計画年休)を活用して年休をまとめて消化する

時季指定とならび、計画的付与制度も有給休暇の取得義務をクリアする上で効果的な方法です。計画的付与制度とは、有給休暇の付与日数のうち5日をのぞいた部分に対し、使用者が年休消化の期日を指定して、計画的に有給休暇を取得してもらう仕組みのことです。

例えば、夏期・冬期休暇、年末年始休暇といった長期休暇の前後に有給休暇を取得させ、年休をまとめて消化させる手法がよく使われます。

全従業員が一斉に年休を取得するため、従業員側としては気兼ねなく休みをとることができ、企業側としては年5日の取得を確実におこなえる・管理が楽になるというメリットがあります。ただし、計画年休を設ける場合は、あらかじめ労働者と労使協定を結んだうえで、就業規則への記載をおこなわなければなりません。

3. 有給休暇を消化するメリット

有給休暇を消化することで、次のようにさまざまなメリットにつながります。

- 生産性の向上

- 企業のイメージ向上

- 人材離脱の防止

3-1. 生産性の向上

有給休暇を消化することで従業員の生産性向上が期待できます。有給休暇によって従業員の心身がリフレッシュされ疲労が回復されるため、従業員の労働意欲さらには生産性の向上にもつながるでしょう。

3-2. 企業のイメージ向上

有給休暇が消化しづらい企業の場合、従業員からのイメージが低下しかねません。反対に有給休暇を消化しやすい環境が整っていれば、企業のイメージ向上につながるでしょう。企業のイメージが向上すれば、従業員採用の際のアピールポイントになります。

3-3. 人材離脱の防止

有給休暇が消化しづらいと、従業員の離職につながってしまいます。そのため、有給休暇を積極的に消化できるような環境を整えることで、人材離脱の防止が期待できるでしょう。従業員を採用するには費用がかかります。有給休暇が消化しやすい環境を整えることで、従業員の採用にかかる費用をも抑えられます。

4. 従業員の退職時における有給休暇消化の注意点

有給休暇の消化に関連して、しばしばトラブルになるのが退職時の年休消化です。退職時にまとめて有給休暇を取得するケースは多いですが、労働基準法上、有給休暇の取得を理由として、退職者にとって不利益となる取り扱いをすることはできません。会社として正しいルールを理解し、正確に対処しましょう。

4-1. 退職する場合有給休暇は消滅する

退職する場合、退職後に有給休暇を取得することはできませんので、退職日までに有給休暇を取得しなければなりません。基本的に有給休暇は労働者の権利であり、多くの場合は退職時に年休消化を拒むことはできません。しかし、従業員が退職日までに有給を消化しなかった場合、基本的には権利が消滅します。

そのため退職日までのスケジュールを調整し、できるだけ有給を消化できるようサポートすることが重要です。そのためにも退職の申出があった際には速やかに引継ぎの指示を出せるようにしておきましょう。

4-2. 有給休暇の買取は要注意

一般的に退職日まで有給休暇を取得させる必要がありますが、その際に問題となるのが、退職者が担当していた業務の引き継ぎです。

有給休暇を一度に消化し、会社を休まれてしまうと、業務の引き継ぎが滞ってしまいかねません。本来は退職時に有給休暇を取得しても問題ないように調整する必要があります。

どうしても難しい場合は、有給休暇の買取を活用することも一つの手です。原則的に、通常時に有給休暇の買取を実施することはできませんが、退職時に未消化の有給休暇が残っている場合は例外的に買い取りが認められています。

「退職日までに業務を済ませる」ことを条件として、有給休暇を給与換算する仕組みを導入することで、不要なトラブルを回避できるでしょう。

関連記事:有給休暇の買い取りは可能?その是非やトラブル事例を解説

4-3. 年休消化はなるべく早く申し出てもらえる仕組みづくりを

多くの企業は「退職の申し出は1ヵ月前にすること」と就業規則で取り決めています。しかし、有給休暇の繰越分を考えると、年休の未消化分は最大で40日に達します。

もし40日の年休を一度に消化した場合、退職日までに業務引き継ぎなどがおこなえなくなってしまいます。使用者には時季変更権がありますが、これは限定された状況でしか使えない方法です。

そこで、有給休暇を連続して消化する場合は、通常よりも早く退職の申し出をしなければならないというルールを設定し、就業規則や労働契約書に記載しましょう。そうすることで、まとめて有給休暇の申請をされた場合であっても、業務引き継ぎのための時間的余裕が生まれます。

関連記事:有給休暇の義務化で就業規則を変更する場合に注意すべき2つのポイント

5. 有給休暇が取りやすい環境を作るポイント

従業員が気兼ねなく有給休暇を取得し、リフレッシュできる環境を整えることは、生産性向上や離職率低下にもつながります。具体的には以下のようなポイントを押さえて、有給休暇が取りやすい環境を作りましょう。

- 管理職のマネジメント教育

- 取得率を人事評価に反映させる

- 業務共有など属人化解消の仕組みを構築

5-1. 管理職のマネジメント教育

有給休暇の取得は、現場のマネジメント層の意識に大きく左右されます。管理職自身が率先して有給を取得する姿勢を示しましょう。また、以下のように管理職の意識改革も有効です。

- 有給取得は権利であり、義務であるという認識を管理職に意識づける

- 業務調整能力の向上: 部下が休む際に「誰が」「いつまでに」「何を」フォローするかを明確にするための計画的な業務配分や進捗管理のスキルを教育する

- 取得の申請に対してネガティブな反応や圧力をかけないよう、管理職向けの研修でハラスメント防止と心理的安全性の重要性を教育する

5-2. 取得率を人事評価に反映させる

従業員に有給休暇の取得を奨励するだけでなく、その取得を支えた組織や管理職を評価する仕組みを導入することは、企業文化を定着させるうえで有効です。

例えば管理職を評価する場合、部下の有給休暇取得率を、管理職の評価項目(KPI)の一つに組み込みます。取得率が低い場合は、チームのマネジメントに問題があるとみなし、改善を促します。

5-3. 業務共有など属人化解消の仕組みを構築

「自分がいなければ仕事が回らない」という業務の属人化は、有給休暇取得を妨げる要因です。誰が休んでも業務が停滞しない体制を構築することが根本的な解決策となります。

例えば、マニュアルや手順書の整備、情報共有ツールの活用などで属人化の解消につなげましょう。

6. 有休消化について労働基準法の取得義務を守り計画的に取得してもらおう

今回は、有給休暇の消化を従業員に促す方法について解説しました。2019年4月の働き方改革関連法の施行にともない、年5日の有休消化義務が課されます。

労働基準法上認められる3つの方法で、年休消化を計画的に進めていくことが大切です。半日単位での年休消化や、計画年休などの仕組みを利用する場合、労使協定の締結や就業規則への記載が必要になる点に注意しましょう。

こちらの記事を読んでいる方にオススメの記事はこちら

▼有給休暇の繰越とは?その仕組みや最大保有日数を解説

人事労務担当者の実務の中で、勤怠管理は残業や深夜労働・有休消化など給与計算に直結するため、正確な管理が求められる一方で、計算が複雑でミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。

さらに、働き方が多様化したことで管理すべき情報も多く、管理方法と集計にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな担当者の方には、集計を自動化できる勤怠システムの導入がおすすめです。

◆解決できること

- 打刻漏れや勤務状況をリアルタイムで確認可能、複雑な労働時間の集計を自動化

- 有給休暇の残日数を従業員自身でいつでも確認可能、台帳の管理が不要に

- PCやスマホ・タブレットなど選べる打刻方法で、直行直帰やリモートワークにも対応

システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

法改正関連記事の関連記事

-

勤怠・給与計算

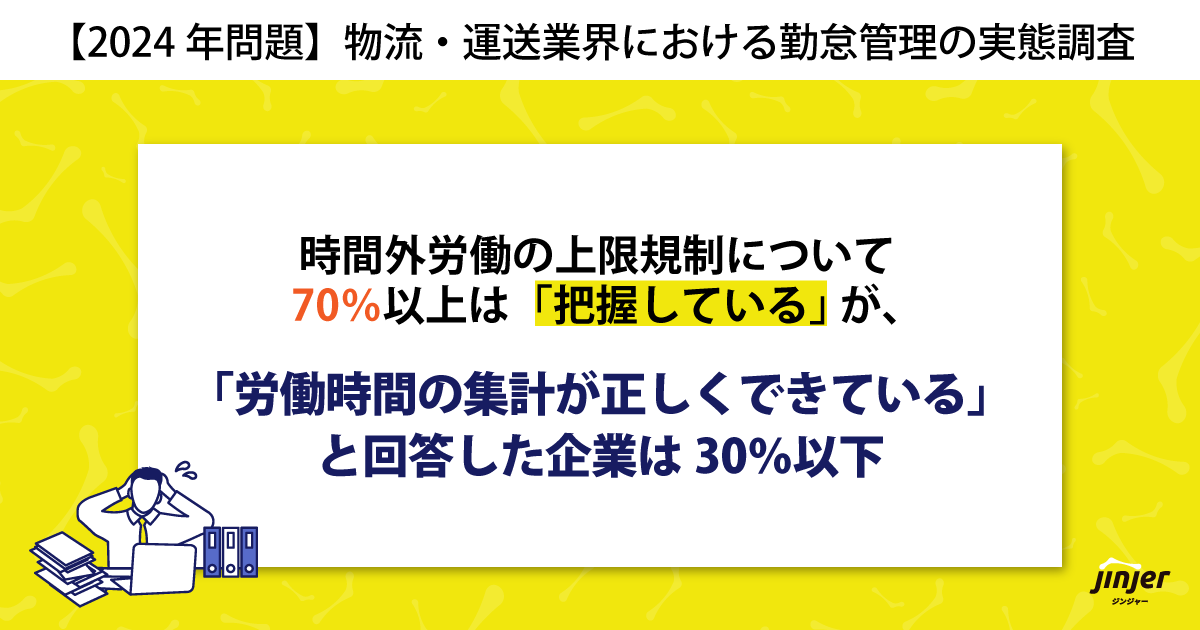

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2025.09.29

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2025.09.29

-

インボイス制度が美容室に与える影響や対策について解説

経費管理公開日:2022.02.05更新日:2025.06.18

-

インボイス制度に対応した補助金の種類や受給条件とは

経費管理公開日:2022.02.04更新日:2025.06.18

有給休暇の関連記事

-

有給休暇の計画的付与制度とは?導入方法や注意点を紹介

勤怠・給与計算公開日:2024.12.26更新日:2026.01.30

-

有給休暇の取得率とは?現状や計算方法・メリット・向上させる方法を解説

勤怠・給与計算公開日:2024.12.25更新日:2025.10.06

-

傷病手当金と有給休暇どちらを優先すべき?優先度や両者の違いを解説

勤怠・給与計算公開日:2024.12.25更新日:2026.01.27