育児休業給付金支給申請書とは?記入例や添付書類、申請方法、初回と2回目以降の違いを解説

更新日: 2025.11.28 公開日: 2022.9.12 jinjer Blog 編集部

1歳未満の子どもを養育する育児休業期間中の従業員は、一定の要件を満たしている場合、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金の手続きでは、育児休業給付金支給申請書を用います。申請者は子育てをする従業員ですが、実際に手続きをおこなうのは会社のため、担当者は申請書の記入内容や申請方法を理解しておく必要があります。

本記事では、育児休業給付金支給申請書の書き方や記入例について詳しく解説します。

目次

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について

- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点

- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方

- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 育児休業給付金支給申請書とは

育児休業給付金支給申請書は、育児休業を取得した際に雇用保険から給付金を受けるための重要な申請書類です。

この給付金は育児休業中の収入減少を補うためのもので、育児休業中の経済的安定を図ることができる制度です。申請書には被保険者情報、育児休業の詳細、職場復帰予定などの情報が必要で、内容の確認と不備のない提出が求められます。

育児休業や育児休業給付金の基本を詳しく知りたい方は、「育児休業とは?」や「育児休業給付金とは?」といった解説記事もぜひ参考にしてください。

関連記事:育児休業制度とは?対象者や期間・給与、男性の取得についてわかりやすく解説

関連記事:育児休業給付金とは?支給条件や申請手続き、計算方法を解説!

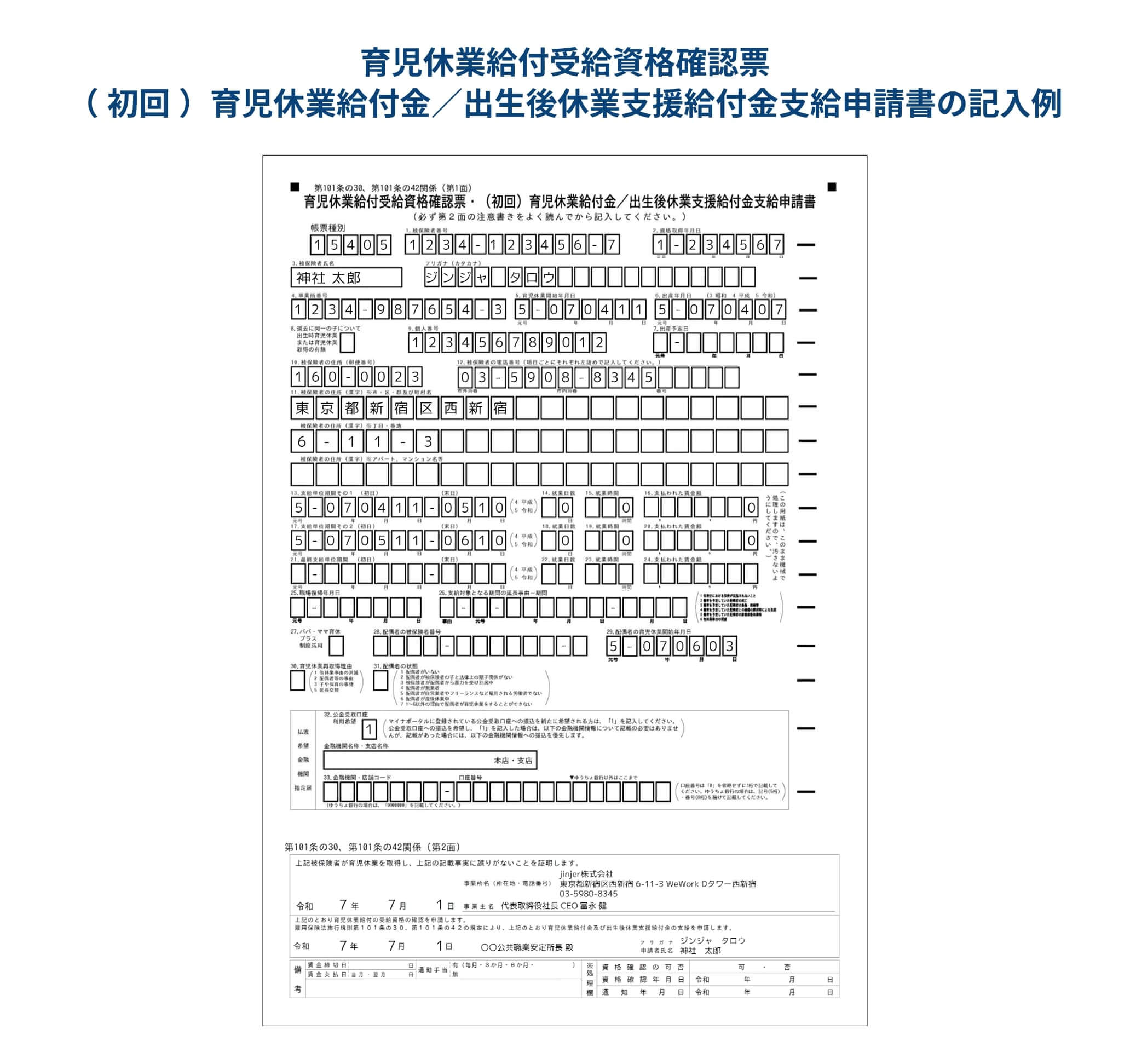

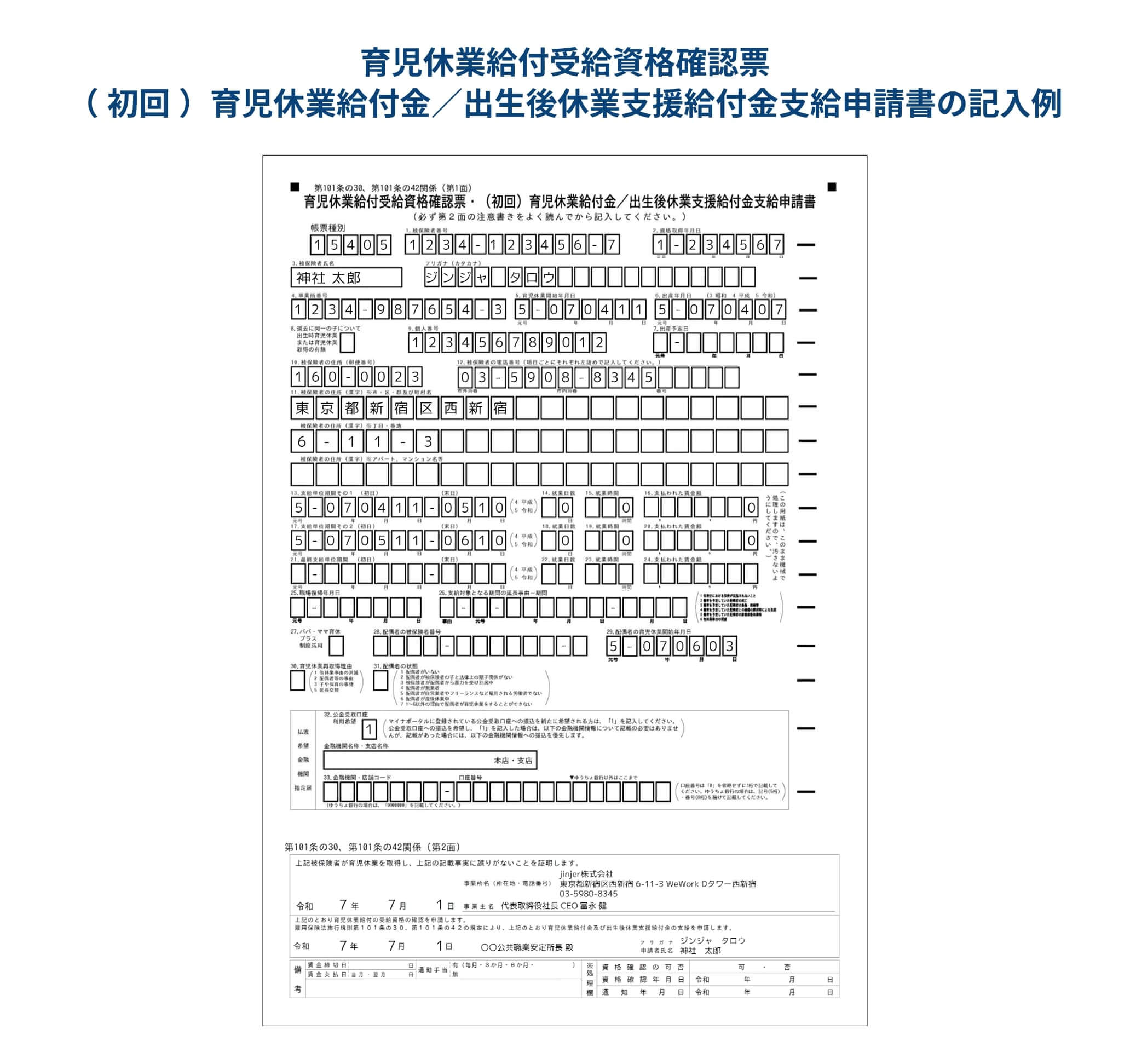

2. 育児休業給付金支給申請書の記入例と書き方

参考:雇用保険事務手続きの手引き【第3編】育児休業等給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付編【令和7年8月版】|厚生労働省

育児休業給付金支給申請書は、従業員が給付金を受けるために必要な書類です。一般的に、会社が手続きをおこないます。ここでは申請用紙記入例に沿って書き方を紹介します。

①被保険者番号

従業員の被保険者番号を記入します。番号は、雇用保険被保険者証など、雇用保険に関する書類に書かれているため確認しましょう。

②資格取得年月日

雇用保険の資格取得日を記入します。従業員を雇用した日が資格取得日であることが一般的です。元号は、「昭和:3」「平成:4」「令和:5」となっているため、該当する数字を記入しましょう。

③被保険者氏名

被保険者氏名には、育児休業給付金の申請をおこなう従業員の氏名を記入します。

④事業所番号

雇用保険に加入している会社に振り分けられている事業所番号を記入します。わからない場合は、「雇用保険適用事業所設置届(適用事業所台帳)」を確認しましょう。

⑤育児休業開始年月日

育児休業開始年月日は、従業員が育児休業を開始した年月日を記入します。年月日は自由に決められるものではありません。従業員が母親の場合、通常は出産日の翌日から起算して8週間後の翌日(出産日から数えて58日目)の日付が開始日となります。

⑥出産年月日

出産年月日には、従業員の子どもが生まれた日付を記入します。

⑦出産予定日

出産予定日を記入します。産後パパ育休(出生児育児休業)以外では空欄で構いません。

⑧過去に同一の子について出生時育児休業または育児休業取得の有無

過去に同じ子に対する産後パパ育休(出生時育児休業)、または育児休業の取得実績がある場合に記入します。

⑨個人番号

従業員のマイナンバーを記入します。

⑩~⑫被保険者の情報

⑩従業員の郵便番号⑪従業員の住所⑫従業員の電話番号を左詰めで記入します。

⑬支給単位期間その1

申請用紙1枚で2ヵ月分の申請が可能なので、「支給単位期間その1」の部分には、1ヵ月目の初日及び末日の年月日を記入します。

⑭就業日数

就業日数には、支給単位期間の中で就業した日があった場合は、その日数を記入します。就業していない場合は「0」と記入します。

⑮就業期間

支給単位期間の中で就業した日が10日を超えている場合は、就業時間の記入が必要です。これも、就業していない場合は「0」と記入します。

⑯支払われた賃金額

支給単位期間中に、育児休業期間を対象として支払われた賃金の額を記入します。支払われていない場合は「0」と記入します。

⑰~⑳

2ヵ月目も申請する場合は、⑬〜⑯と同じように記入します。

㉑~㉔

3ヵ月目の支給単位期間中に育休を終了しており、かつ申請時点で既に職場復帰済みで最終の支給単位期間を申請する場合に記入します。

㉕職場復帰年月日

初回申請の様式で全ての育児休業期間について申請できます。職場復帰済みの場合は、この欄に復帰した日付を記入します。

㉖支給対象となる期間の延長事由ー期間

育児休業給付金の支給対象期間を延長する場合、延長理由と延長期間を記入する欄です。

㉗パパ・ママ育休プラス制度活用

パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合、チェックを入れます。

㉘配偶者の被保険者番号

出生後休業支援給付金の支給申請をおこなう場合、記入します。

2025年4月に、「出生後休業支援給付金」が創設されました。従業員とその配偶者の両方が一定期間以内に14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、上乗せの給付金として13%従業員・配偶者両方に支給されます。既存の給付金67%に13%上乗せされることにより、合計80%が支給されることになりました。これは手取りにすると約100%に相当する水準です。

配偶者が雇用保険被保険者で、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を 14日以上取得した場合は、配偶者の被保険者番号を記入します。

㉙配偶者の育児休業開始年月日

出生後休業支援給付金の支給申請をおこなう場合、記入します。配偶者が公務員で、公務員に適用される法律に基づく育児休業を 14 日以上取得した場合は、育児休業開始年月日を記入します。

㉚育児休業再取得理由

一度職場復帰した後に同じ子について再度育児休業を取る場合に記入します。法律上は育休の取得回数には制限がありますが、特別な理由(例外事由)があれば再度の取得が認められます。㉚は、その再取得をする必要がある特別な理由を記載する項目です。

㉛配偶者の状態

子の出生日の翌日において出生後休業支援給付金の配偶者の育児休業を要件としない場合(無職など)に該当する場合は、該当する番号を記入します。

◇振込口座の情報欄

育児休業給付金の振込先情報を記入します。口座は、従業員本人名義のものでなければなりません。旧姓の口座や配偶者の口座などを記入した場合は、振り込まれないので注意が必要です。

◇事業所の証明欄

用紙の裏面には、内容に誤りがないことを証明するための記入欄が存在します。記入日や事業所名、事業主名を正確に記入し、印鑑を押しましょう。

◇従業員本人の署名欄

育児休業を取得する従業員本人に日付と署名をもらう欄です。ただし、申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、合意を得て「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存することで従業員の署名を省略できます。その場合、申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してください。

◇備考欄

備考欄の賃金締切日と賃金支払日は、会社で運用している日付を記入しましょう。通勤手当に関しては、当てはまるものに○を付けます。

育児休業給付金申請書は直接ハローワークで入手するか、ホームページからダウンロードして印刷もできますが、電子申請も可能です。通帳のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・名義がわかるページ)が必要になるので、申請前に従業員に提出してもらいましょう。

参考:育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書|ハローワーク

3. 育児休業給付金の支給申請手続きの流れ

育児休業給付金を適切に申請するために、従業員とのやり取りを計画的に進める必要があります。ここでは、初回申請から給付金受給までの大まかな流れを説明します。

基本的には紙の書類提出をベースに説明しますが、現在では電子申請による手続きも可能になっています。手順ごとに確認し、スムーズな申請を心がけましょう。

3-1. 従業員(申請者)が育児休業取得の申し出をする

1歳未満の子どもを養育する従業員から育児休業取得の申し出があった場合、会社は原則として休業を与えなければなりません。

しかし、中には休業できることや育児休業給付金のことを知らない従業員もいます。そのため、従業員に対して育児休業制度の概要や育児休業給付金の支給条件を説明し、取得の意思がある場合は、早めの申し出を促しましょう。

特に女性従業員の場合、産前産後休業に入ってしまうと連絡や手続きが遅れがちになることも考えられます。産休開始前の段階で育休取得の意向確認や制度説明を済ませておきましょう。

3-2. 従業員から必要な情報・書類を回収する

従業員が育児休業開始前2年間に12ヵ月以上雇用保険に加入しているなど要件を満たしている場合は、育児休業給付金の受給対象です。「育児休業給付受給資格確認票・( 初回 )育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」を渡して、必要事項を記入してもらいます。同時に、出産予定日や、育児休業期間などの確認もしましょう。

3-2-1. 初回申請時に必要な書類リスト

初回申請時に必要な書類の一覧と書類の内容を解説します。

<会社が用意するもの>

|

書類名 |

内容 |

|

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 |

初回申請時に使用するメインの申請書です。従業員の育休開始時に受給資格の確認と初回給付金の申請を兼ねて提出します。 |

|

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 |

育児休業開始前の賃金額を証明する重要書類です。育児休業給付金の支給額算定の基礎になるため、正確に記入する必要があります。 |

|

賃金台帳 |

従業員の賃金支払いの状況を確認できる書類です。 |

|

労働者名簿 |

被保険者の氏名、生年月日、雇用年月日、雇用形態などが記載されており、申請書に記載した基本情報の裏付けとなる書類です。管轄ハローワークによっては「労働者名簿は提示のみで可」「賃金台帳と出勤簿で足りれば省略可」と案内されることもあります。 |

|

出勤簿・タイムカード |

従業員の出勤状況を確認する書類です。 |

|

育児休業申出書・育児休業取扱通知書など |

育児休業を開始した日が確認できる書類です。 |

<従業員が用意するもの>

|

書類名 |

内容 |

|

母子健康手帳の写しなど |

出産日、出産予定日及び育児の事実を確認できる書類です。 |

|

銀行口座の通帳コピー |

育児休業給付金の振込を希望する銀行口座の情報(銀行名、支店名、種別、口座番号、口座名義(カナ))が必要です。 |

|

世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等 |

支給対象者の配偶者であることが確認できる資料が必要です。もの |

|

育児休業の承認をおこなった任命権者からの通知書の写し、または、育児休業手当金の支給決定通知書の写しなど ※配偶者が公務員の場合のみ |

配偶者の育児休業の取得期間を確認できるものが必要です。 |

出生後休業支援給付金の支給申請も一緒におこなう場合、出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類が必要です。該当の書類を従業員に提出してもらい、添付しましょう。

3-3. 管轄のハローワークに申請する

提出書類がすべて揃ったら、会社管轄のハローワークで申請をおこないましょう。提出した書類をもとにハローワークが受給資格の有無を確認し、無事支給が決定されると「育児休業給付金支給決定通知書」が事業所宛に届きます。

指定した口座に給付金が振り込まれるのは、支給決定から約1週間後です。

育児休業給付金の申請手続きはオンラインでもできます。電子申請では、専用サイト上で申請書フォームに必要事項を入力し、添付書類のスキャンデータ等をアップロードして送信すると申請が完了します。

電子申請をおこなうと、初回申請が受理された後の2回目以降の申請書はシステム上で入手・作成でき、事務作業の負担が軽減されるでしょう。

4. 育児休業給付金の2回目以降の手続きと初回との違い

育児休業給付金は、1回申請しただけでは、育休終了まで自動的に支給が続くわけではありません。原則として、育児休業期間中は2ヵ月ごと(1支給単位期間が1ヵ月×2回分まとめて)に申請をおこなう必要があり、申請しない期間の給付金は支給されない仕組みです。

ただし、2回目以降の手続きは初回に比べて簡潔です。事前にスケジュールを把握して準備をしておけば、スムーズに申請できます。

ここでは、育児休業給付金の2回目以降の手続きについて解説します。

4-1. 2回目以降は育児休業給付金支給申請書が必要

2回目以降の申請に必要な書類は次の4つです。

- 育児休業給付金支給申請書

- 労働者名簿

- 賃金台帳

- タイムカード・出勤簿など

育児休業給付金支給申請書は、ハローワークから送付されます。記載内容は次の7項目です。

- 支給単位期間

- 就業日数

- 就業時間

- 支払われた賃金額

- 職場復帰年月日(「育児休業給付金支給決定通知書」にある「支給期間末日」より前に育児休業を終了して職場に復帰した場合は、復帰した日を記入)

- 事業主の証明

- 申請者の署名

初回申請が受理されると、次回の申請書がハローワークから会社宛に郵送されてきます(電子申請の場合はシステム上で確認・作成)。この申請書は初回より項目が簡略されており、記入すべき箇所が少ないのです。

4-2. 2回目以降の申請期限

2回目以降の申請期限は、ハローワークから送られてくる「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に記載された指定日です。

ただし、指定された日に申請できなかったとしても、「支給対象期間の初日から4ヵ月を経過する日の属する月の末日まで」に申請をおこなえば問題ありません。

例えば、2025年1月10日から2025年3月9日までの申請をする場合は、2025年5月末日が申請期限です。

5. 育児休業給付金の申請に関する注意点

育児休業給付金を申請するにあたり、注意点が3つあります。

- 育児休業給付金には申請期限がある

- 育児休業給付金受給には条件がある

- 支給申請は2ヵ月ごとにおこなう

ここでは、この3つの注意点を解説します。

5-1. 初回申請は育休開始日4ヵ月の経過日の月末日

初回の申請は、「育休開始日から4ヵ月を経過する日を含む月の末日まで」が期限です。例えば、5月15日が育休開始日だった場合は、9月末日が申請の期限となります。

実務では、従業員との書類のやり取りや書類作成に時間がかかり、うっかり期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。原則は期限内の申請が必要ですが、仮に遅れてしまった場合でも2年間の消滅時効が経過するまで申請自体は可能です。

5-2. 3つの支給条件に当てはまっているか

育児休業給付金は、育児休業を取得していれば誰でも受給できるわけではありません。受給するためには、3つの「育児休業給付金の支給条件」を満たしていることが求められます。

- 雇用保険に加入していて、育児休業開始前の2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あること(賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヵ月としてカウントする)。

- 休業前月額賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと。

- 育児休業中に就業した場合1ヵ月間で10日以下であること。10 日を超える場合は、就業時間が 80 時間以下であること。

これら3つの条件に加えて、有期雇用契約者(契約社員等)の場合は、「1歳6ヵ月までの間に契約が満了する予定がないこと」等の条件もあります。

このように支給条件がありますが、誰でも受給できると思っている従業員もいるかもしれません。従業員からの問合せがあった場合は、支給条件をしっかり説明できるようにしておきましょう。

5-3. 支給申請は2ヵ月ごとにおこなう

支給申請は、原則2ヵ月ごとの申請が必要です。ただし、従業員が希望する場合、1ヵ月ごとに支給申請をおこなうこともできます。

人事担当者の異動や退職、育児休業取得者の増加などによって処理が複雑になり、申請漏れのリスクが高まりやすいです。社内で育児休業取得者の給付金申請スケジュールを管理し、いつまでに申請が必要かを把握しておきましょう。

2回目以降の申請期限は、支給対象期間の初日から4ヵ月を経過する日を含む末日までです。

6. 育児休業給付金支給申請書に対するよくある質問

最後に、育児休業給付金支給申請書の取り扱いに関してよく寄せられる疑問についてQ&A形式でまとめます。

6-1. 産後パパ育休を含む男性育休の申請書に違いはある?

基本的に育児休業給付金申請書の様式自体は男女で違いはありません。ただし、産後パパ育休(出生時育児休業)の支給申請については「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業/出生後休業支援給付金支給申請書」の様式を使用します。

6-2. 育児休業給付金支給申請書は誰が書く?

申請書の作成および提出は、原則として会社がおこなうこととされています。ただし、労働者自身がおこなうことも可能です。その場合は、必要書類を準備して、勤務先の所在地を管轄するハローワークに申請書類を提出します。

しかし、必要書類には会社が発行しなければいけない書類もあるので、従業員にすべてを任せることはできません。従業員が会社が手続きをおこなうタイミングより少しでも早い手続きを希望している、など特別な事情がない限り会社が申請書の作成および提出をおこなうほうが、誤りが少なくイレギュラーにも対応しやすいでしょう。

6-3. 育児休業給付金の申請方法は電子申請と郵送どちら?

電子申請と郵送、どちらの方法でも可能です。ただし、令和2年4月以降、資本金1億円を超える特定の法人などは社会保険・労働保険に関する一部手続きが電子申請必須となりました。これにより育児休業給付等も電子申請でおこなうことが義務づけられています。

6-4. 育児休業給付金の書類様式は?ダウンロードはどこから?

書類の入手方法は主に3種類です。

- ハローワークの窓口 – 事業所の所在地を管轄するハローワークの窓口で受け取れます。

- ハローワークインターネットサービスからダウンロード – ハローワークの公式サイト上に各種雇用保険手続きの様式が掲載されています。

- 郵送で取り寄せ – ハローワークへ電話等で依頼し、郵送で送ってもらうことも可能です。

インターネットサービスからのダウンロードが最も早く入手できるでしょう。

参考:育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書|厚生労働省

6-5. 支給対象期間は延長ができる?

「保育所の利用を希望しても見つからない」など、一定の理由に該当する場合、手続きをすれば、育児休業期間と育児休業給付金の受給期間を最長で2歳まで延長可能です。

延長を希望する場合は、延長理由の裏づけとなる書類を従業員に提出してもらいます。この書類は、子供が1歳になる日を含む支給期間の支給申請をおこなう際に必要となる「育児休業給付金支給申請書」に添えて、ハローワークに提出します。なお、育児休業給付金支給申請書の18欄「支給対象となる期間の延長事由―期間」にも必要事項の記入が必要です。

育児休業の延長に関する必要な手続きや条件について、詳しく解説している記事がありますので、こちらもあわせてご覧ください。

6-6. 育児休業給付金支給申請書にある最終支給単位期間とは?

「最終支給単位期間」とは、その名のとおり今回の申請が最後の支給申請となる場合に記入する欄です。通常、育児休業給付金は1ヵ月単位で区切られますが、申請時点においてすでに育児休業が終了している場合は、最終支給単位期間を含む3ヵ月分の申請ができます。

7. 育児休業給付金支給申請書の記入例をおさえて正しい手続きを

育児休業給付金を受給するための手続きには、育児休業給付金支給申請書をはじめ、さまざまな書類が必要になります。

申請書の記載や添付書類の多さから、申請が複雑に感じられるかもしれません。しかし、記入ミスや提出遅れは、給付金の支給遅延や最悪不支給につながり、従業員の生活を不安定にさせてしまう恐れもあります。従業員が安心して育児休業を取得できるよう、できるだけ早めに準備・作成し、期限までに確実に提出しましょう。

また、支給条件の確認や延長手続きの有無など、従業員とのコミュニケーションも密におこない、必要な情報を漏れなく集めることが円滑な手続きの鍵となります。本記事を参考に、ぜひ万全の準備で手続きを進めてください。育児休業給付金の正しい申請によって、従業員の仕事と育児の両立を力強く支援していきましょう。

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について

- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点

- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方

- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

書き方の関連記事

-

報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説

人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24

-

顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介

人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24

-

回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26

労務管理の関連記事

-

【2025年12月最新版】労働施策総合推進法が改正!カスハラ対策の義務化や治療と仕事の両立支援を解説

人事・労務管理公開日:2026.01.20更新日:2026.01.19

-

育児休暇の給料は有給・無給?制度設計ポイントや育児休業との違いを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.26更新日:2025.12.26

-

L字カーブとは?M字カーブとは違う?原因と解消に向けた取り組みを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.12更新日:2025.12.10