静かな退職(Quiet Quitting)の意味とは?増加の原因や防止対策を解説

更新日: 2026.1.7 公開日: 2025.4.15 jinjer Blog 編集部

静かな退職(Quiet Quitting)とは、会社を辞めるつもりはないものの、必要最低限の業務しかおこなわない状態を指します。

静かな退職は職場環境や会社文化への不満から、積極的に組織や業務への参加をしないことが特徴です。表面上は自身の責任を全うしているため、会社側が気づかないことも珍しくありません。

働き方や価値観の多様化、エンゲージメントの低下といった要因により、静かな退職を選ぶ従業員が増加しています。静かな退職を選択した従業員を放置していると、会社に悪影響を及ぼす可能性があるため早急な対応が必要です。

本記事では、静かな退職の意味や発生する背景、会社に与えるリスクなどを解説します。

目次

このようなお悩みを抱えていませんか?

- 会社全体のプロジェクトを立ち上げても、希望者が集まらない

- なんとなく、会社全体の雰囲気が良くない気がする

- 原因不明の若手や中堅層の退職が増えた

そんなお悩みはありませんか?

当サイトでは、「消極的な従業員が生まれないようにするためにはどうしたら良いの?」「なぜ、従業員のモチベーションを保つ必要があるか知りたい」という人事担当者の方に向けて、従業員のモチベーションが低いことのデメリットや予兆を検知する方法、モチベーションを下げないための対策を解説した資料を無料配布しています。

従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、ルールの見直しにお役立てください。

1. 静かな退職(Quiet Quitting|クワイエット・クィッティング)とは

静かな退職(Quiet Quitting)とは、ハッスルカルチャーと呼ばれるような「仕事こそ人生である」という熱心な勤務姿勢ではなく、自らの職務に対して最低限の責任のみを果たす働き方です。キャリアコーチであるブライアン・クリーリー氏によるソーシャルメディア上での発信をきっかけに、主にZ世代の間で注目が集まりました。

この働き方は職場環境や会社文化に不満が募るなか、仕事による過度なストレスを避け、ワークライフバランスを整えるための方法です。

静かな退職を選ぶ人は仕事に対する情熱を失ったわけではなく、健康や私生活のバランスを保ちながら長く仕事を続けることを望んでいます。

世論調査をおこなっているGALLUP(ギャラップ)社は、世界160ヶ国以上・15歳以上の労働者・12万以上を対象に、仕事への関与に対する意識調査を実施しました。調査結果では、労働者の59%が「静かな退職をしている」と回答しています。

参考:「静かな退職」は世界的な現象で、その損失は8.8兆ドル…調査対象の労働者の59%が該当 | Business Insider Japan

1-1. サイレント退職やびっくり退職との違い

静かな退職のほかに「サイレント退職」や「びっくり退職」といった概念もありますが、それぞれ意味が異なります。

サイレント退職とびっくり退職とは、特に問題を感じさせなかった従業員が何の前触れもなく突然、退職の意向を示すことを指します。退職には至らない静かな退職と異なり、サイレント退職やびっくり退職は、辞職の意思を示すなど退職に向けた具体的な行動が伴う点が特徴です。

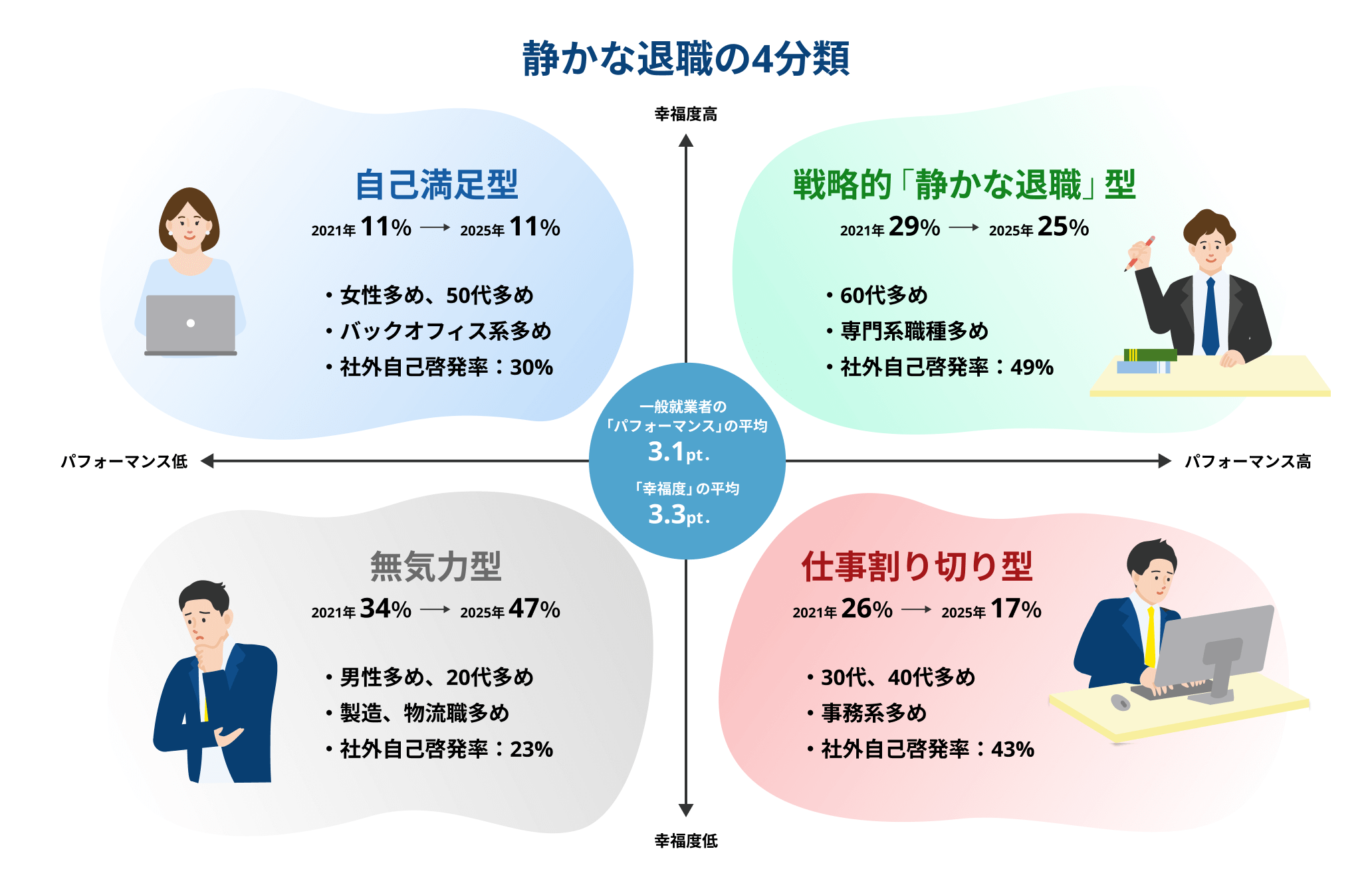

1-2. 静かな退職の4分類

静かな退職は仕事の成果(パフォーマンス)と仕事を通じて得られる幸福度の2軸から、以下の4つのパターンに分類できます。

- 戦略的「静かな退職」型(パフォーマンス高×幸福度高)

- 仕事割り切り型(パフォーマンス高×幸福度低)

- 自己満足型(パフォーマンス低×幸福度高)

- 無気力型(パフォーマンス低×幸福度高)

戦略的「静かな退職」型とは、ワークライフバランスを保ちながらも自己研鑽に積極的で、高い貢献度と充実感を得ている層のことです。

仕事割り切り型はパフォーマンスは高いものの、職場環境や仕事内容に何らかの不満を持っている層を指します。

また、自己満足型は職場環境や仕事内容に満足している一方で、仕事の成果には課題がある層のことで、無気力型は仕事の成果が低く、職場環境や仕事内容にも不満を持っている層のことです。

参考:働く10,000人の就業・成長定点調査 2025|パーソル総合研究所をもとに弊社作成

2. 静かな退職が増加する原因

静かな退職が増加する背景にはいくつかの原因が考えられます。ここでは静かな退職が増加する3つの原因を紹介します。

2-1. 就業形態の多様化

テレワークやフレックスタイム制度が浸透し、全員がオフィスに出社する働き方から、従業員一人ひとりが自身のライフスタイルに合わせて働き方を選べる時代へと変化が続いています。

一方でこうした働き方の変化は、上司が部下の変化に気づきにくくなる一因になります。従来のようにオフィスで部下の様子を日常的に観察できなくなり、業務に対する姿勢の変化やモチベーションの低下を把握するのが難しくなるためです。

また、オフィスに出勤する機会が減り、組織やチームの一体感が希薄になることも、静かな退職を助長する要因の1つといえます。柔軟な働き方に魅力を感じる従業員も多いものの、困ったり悩んだりした時、周囲の人にすぐに相談ができず、孤立感を抱えやすくなる場合もあります。

加えて、働き方の選択肢が増えたことで私生活を見直し、よりプライベートを充実させたいと考える人が増えたことも「静かな退職」が増えている原因といえるでしょう。

2-2. 仕事に対する考え方の変化

仕事に対する考え方が変化したことも、静かな退職が増加する原因の1つです。かつては「会社のために尽くす」姿勢が重視されていましたが、働き方改革の影響もあり、ワークライフバランスに重きを置く人が増えました。

Job総研がワークライフバランスの理想を調査した結果、「プライベートを重視したい」と回答した人は72%を超えています。理想と現実は異なるものの、仕事よりも自分の人生を大切にしたいと考える人が増えています。

また、「ワークライフバランスが仕事のモチベーションに影響している」と回答した人は73%でした。アンケート結果からも、プライベートを重視した働き方を理想とする人が多いことが明らかといえるでしょう。

このように仕事に対する考え方が変化し、必要以上に努力することや、自発的に動くことへの抵抗感が生まれやすくなったことが静かな退職を増加させる原因となっています。

参考:Job総研による『2023年 ワークライフ実態調査』を実施 理想はプライベート重視7割 実際は仕事に偏りギャップ顕著 | パーソルキャリア株式会社のプレスリリース

2-3. エンゲージメントの低下

終身雇用の崩壊や仕事への価値観が多様化したことで、従業員が会社へ求める要素も多様化しています。そのため、従来のようなマネジメントでは会社へのエンゲージメントが低下し、静かな退職を選択する従業員が増えるおそれがあります。

従業員のエンゲージメントが低下する要因の例は、次のようなものがあります。

- 働き方に柔軟性がない

- キャリアパスの選択肢が少ない

- 任せられる責任や業務量が報酬に見合っていない

- 上司や同僚との関係が良好でない

- 十分な研修体制やフォロー体制が整っていない

- 人事評価に透明性がなく、納得感が持てない

従業員のエンゲージメントが低下すると、会社への愛着が薄れ、「必要最低限の業務をこなせばよい」と考えるようになり、積極的に仕事へ取り組む意識が薄れます。組織へ貢献したい意欲や愛着がなくなった従業員は、静かな退職をかな退職を選択し、目の前の業務をこなすだけになってしまうでしょう。

関連記事:エンゲージメントとは?ビジネス上の意味や高める方法を徹底解説

3. 静かな退職が会社に与える影響

静かな退職は従業員が退職するわけではないため、すぐさま労働力不足を引き起こすわけではありません。しかし、会社全体のパフォーマンスや組織の健全性に、大きな影響を及ぼします。

静かな退職を選んだ従業員が増えると、従業員個人の業務効率が落ちるだけでなく、周囲のモチベーションにも悪影響を与えることがあります。また、表面上は問題が見えにくいため、組織として対処が遅れやすいことも懸念です。気づいた時には生産性が低下していたり人間関係が悪化していたりするケースも少なくありません。

静かな退職を放置してしまうと、離職率の悪化や人材流出にもつながり、長期的に見て会社の競争力を損なうおそれがあります。静かな退職が会社にどのように影響を与えるのか、理解して対策を講じることが重要です。

3-1. 生産性の低下

静かな退職を選ぶ従業員が増加すると、組織全体の生産性が低下するリスクがあります。従業員が最低限の業務しかおこなわず、周囲との連携が不足することで組織全体の生産性低下につながります。

また、静かな退職を選んだ従業員は問題が発生しても能動的に対処する姿勢がないため、問題が放置される可能性も否めません。問題を解決したり、改善活動がおこなわれたりしなければ、小さな問題が次第に大きくなり、会社の運営に重大な影響を及ぼすおそれがあるでしょう。

さらに、静かな退職を選択した従業員の存在そのものが、熱意をもって働く従業員に悪影響を与え、モチベーションを下げてしまうケースも注視しなくてはなりません。

3-2. 人間関係の悪化

静かな退職をしている従業員は、周囲とコミュニケーションを取ることに消極的な傾向があり、チームの協力関係が損なわれることがあります。

例えば、会議での発言が減ったり、協力を求められても消極的な態度を見せたりする場合があるでしょう。その結果、他のメンバーとの信頼関係が悪化し、職場の雰囲気がぎくしゃくしてしまうことも少なくありません。

特にチームでの連携が重要な業務では、静かな退職をしている従業員の姿勢が全体の士気を下げ、チームワークの低下につながるリスクがあります。

人間関係の悪化が連鎖すると、職場全体のエンゲージメントにも悪影響を与え、会社全体の労働環境悪化につながります。またチーム内での積極的な意見交換が減少し、新しいアイデアが生まれにくくなってしまいます。

3-3. 退職率の増加

静かな退職をする従業員がいると、退職率が増加するおそれがあります。

最初は「辞めるほどではない」と思っていた従業員でも、職場に対する不満や疎外感が強まることで、いずれ退職を選択するようになります。

また、静かな退職者の存在により職場の雰囲気が悪化し、ほかの従業員が退職する可能性が高まることもあるでしょう。退職する従業員が増えると、残された従業員の業務負担が増え、さらに退職者が生まれる悪循環も発生しやすくなります。

その結果、退職連鎖が発生し、さらなる業績不振などの問題に派生する可能性もあります。

関連記事:退職連鎖とは?なぜ発生するのか原因や企業への影響をわかりやすく解説

4.静かな退職を選ぶ人の特徴

静かな退職を選ぶ人にはいくつかの特徴があります。ここでは5つの特徴を紹介します。

だだし、この特徴に当てはまるからと言ってその従業員が必ずしも静かな退職を選ぶとは限りません。あくまでも参考としてご覧ください。

4-1. 最低限の業務しか取り組まない

新しい業務や取り組みを避けて、既存の業務のみ淡々とこなしている従業員は、静かな退職を選んでいる可能性があります。静かな退職を選ぶ方は、必要最小限の業務しかやりたがらない傾向があります。

新たなことに挑戦せず、任された業務以外の仕事に積極性を見せない場合は静かな退職を疑ってみてもよいかもしれません。

また業務だけでなく、自身のスキルアップなど仕事を通じた成長への意欲が見えない場合も静かな退職を考慮する必要があるでしょう。

4-2. 積極的な発言が少なくコミュニケーションが希薄

コミュニケーションが希薄な従業員は静かな退職を選んでいる可能性があります。具体的には次のような事例が挙げられます。

- 会議や打ち合わせで発言が少ない

- 同僚との雑談や仕事に関する対話が少ない

- 上司へ最低限の報連相しかおこなわない

ただし、単にコミュニケーションが苦手という人もいるので、コミュニケーションが希薄であるだけで静かな退職を選んでいると決めつけないように注意が必要です。

4-3. 熱意が少なくモチベーションが低い

仕事への熱意が少なく、モチベーションが低い従業員は静かな退職を選んでいるかもれません。

任された業務以上に仕事に取り組んだり、積極的にスキルアップをしたり、自ら高い目標を掲げたりする従業員はエンゲージメントも高いと考えられます。一方で、最低限の業務や目標のみに取り組み、スキルアップに消極的な場合は熱意が少なく、仕事への愚痴などが聞かれるなどモチベーションの低さが感じられる場合は要注意でしょう。

4-4. 残業を極端に嫌がる

残業を極端に嫌がることも静かな退職の特徴の1つです。以前は残業をしていた従業員が残業をしなくなったり、業務上残業が必要にもかかわらず極端に残業を嫌がったりする場合、静かな退職をしている可能性があります。

ただし、就業後に自己研鑽をしたり、プライベートの環境変化で残業が難しかったりする人もいるため、残業を嫌がるだけで静かな退職と決めつけないように注意が必要です。

4-5. 周囲の業務に支障が出ている

周囲の業務に支障が出ている場合は静かな退職の可能性があります。例えば、期日までに任された業務を終えておらず、ほかの従業員に負担がかかるケースが考えられます。

また、職場環境や業務内容への不満を周囲にもらし、周囲の従業員のモチベーションが低下してしまうケースも、注意が必要でしょう。

5. 静かな退職と業種・年齢層の関係

静かな退職は業種や年齢層によって割合が異なります。静かな退職を選ぶ人は、どの年齢層やどの業種に多いのでしょうか。以下の参考データをもとに解説します。

参考:働く10,000人の就業・成長定点調査|株式会社パーソル総合研究所

5-1. 若者よりも中高年層の静かな退職が多い

パーソル総合研究所の調査によると、静かな退職を選ぶ人は、中高年層に多いとされています。背景には、昇進や昇格から距離を置いて、ワークライフバランスを重視したいという価値観の変化が影響していると推察できるでしょう。

また男性よりも女性の方が、静かな退職を選ぶ割合が高くなっています。これは出産や育児といったライフステージの変化から、働き方への価値観が変化し、静かな退職を選ぶ人が多いと考えられています。

5-2. 医療・福祉や公務員・バックオフィス系で多い

業種や職種別にみると、医療・福祉や公務員・バックオフィス系で静かな退職を選ぶ人が多い傾向にあります。

一方で学問研究、専門・技術サービス業、金融業・保険業や営業、販売・サービス系では静かな退職を選ぶ人は少ない傾向があります。

6. 静かな退職を防止するための対策

静かな退職の防止には効果的な対策をおこなう必要があります。代表的な5つの防止策を紹介します。自社の状況と照らし合わせて、必要な対策を検討してください。

6-1. エンゲージメントサーベイやストレスチェックの実施

静かな退職を選ぶ従業員の状況を把握するため、まずはエンゲージメントサーベイやストレスチェックを実施しましょう。

エンゲージメントサーベイでは従業員の仕事への関与度や満足度を把握できます。またストレスチェックでは従業員のストレスの程度やその原因を把握できます。従業員の業務への満足度やストレス状況を把握し、社内に静かな退職を選ぶ従業員がいるかどうか、分析をはじめることが最初のステップとなります。

関連記事:エンゲージメントサーベイとは?実施する意味・質問事項をわかりやすく解説!

関連記事:ストレスチェックとは?必要性・メリット・効果を高める方法を解説

6-2. 多様な働き方のワークライフバランスの推進

多様化した働き方に対応するため、ワークライフバランスを推進することも静かな退職を防止するために有効です。具体的には次のような対策を講じることでワークライフバランスを推進できます。

- リモートワークやフレックスタイム制度の導入

- 長時間労働の是正や有給休暇の取得促進

- 育児・介護への働き方の拡充(休暇や時短勤務など)

そのほかにも、家庭の事情や個人のライフスタイルを尊重する働き方を認めることで従業員のエンゲージメント向上が期待できます。また制度を導入するだけで終わらせず、精度を利用しやすい環境づくりに取り組むことも重要です。

6-3. キャリアコンサルティングや1on1の導入

静かな退職を選ぶ従業員が本音を話せたり、不満を伝える機会を設けることで静かな退職の防止につながります。具体的には次のような手法を複数導入し、従業員が話しやすい環境を整えます。

- 上司との1on1

- 有資格者とのキャリアコンサルティング

- メンター制度

上司との1on1のほか、社内外の有資格者とのキャリアコンサルティング面談、仕事の悩みやキャリア形成などについて定期的に相談できるメンター制度など従業員が選びやすい方法を導入しましょう。

6-4. システムを導入して業務負担を減らす

静かな退職を選ぶ従業員がいると、周囲の従業員への負担が増え、退職者が増加するおそれがあります。

業務の負担を減らすために、システムを用いて効率化を図ることも有効です。例えば、勤怠管理システムやワークフローシステム、タスク管理ツールなど、ITシステムを活用して、一人ひとりの業務負担を減らしていきましょう。

また、定型的な業務や繰り返し作業をシステムで自動化することで、従業員が創造的・戦略的な仕事に集中できる環境を整えることも可能になります。効率的に働ける職場は、ストレスの軽減と満足度の向上に貢献するため、静かな退職を防ぐとともに職場全体の退職率軽減につながるでしょう。

6-5. 人事制度の見直し

人事制度を見直すことも、静かな退職の防止につながります。なかでも人事評価制度を見直して、従業員の感じる不公平感を解消し、エンゲージメントの向上を目指すことが重要です。

評価基準を明確にし、評価に透明性を持たせるとともに、すべての従業員が評価制度・プロセスを理解することで自身が公平に評価されていると納得感を持てるでしょう。

また評価者が主観的な評価をしている可能性がある場合、評価者への研修を実施することも効果的です。研修は評価の仕方だけでなく、評価面談のやり方や従業員へのフィードバック方法など課題に合わせて実施を検討します。

制度面を見直すだけでなく、運用面もあわせて見直すことが重要です。

7. 静かな退職を防ぐ職場環境を整えよう

静かな退職の増加は、会社にとって大きな課題です。静かな退職をする従業員の存在は、生産性の低下や人間関係の悪化を招き、更なる退職者が発生してしまう要因になります。

静かな退職を選ぶ人は最低限の業務しかおこなわない、コミュニケーションが希薄、モチベーションが低い、残業を敬遠する、周囲の業務に支障が出るといった特徴があります。

この特徴をおさえ、自社の従業員を観察しながら静かな退職の兆しをとらえていくとよいでしょう。

このようなお悩みを抱えていませんか?

- 会社全体のプロジェクトを立ち上げても、希望者が集まらない

- なんとなく、会社全体の雰囲気が良くない気がする

- 原因不明の若手や中堅層の退職が増えた

そんなお悩みはありませんか?

当サイトでは、「消極的な従業員が生まれないようにするためにはどうしたら良いの?」「なぜ、従業員のモチベーションを保つ必要があるか知りたい」という人事担当者の方に向けて、従業員のモチベーションが低いことのデメリットや予兆を検知する方法、モチベーションを下げないための対策を解説した資料を無料配布しています。

従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、ルールの見直しにお役立てください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

タレマネの関連記事

-

離職防止ツールとは?目的・メリット・種類・選び方をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2026.01.15更新日:2026.01.14

-

従業員の状態を可視化するコンディションサーベイとは?選び方も解説

人事・労務管理公開日:2026.01.05更新日:2025.12.26

-

人事データに必要な項目とは?データ構築のメリットやポイントとともに詳しく解説

人事・労務管理公開日:2025.08.26更新日:2025.10.21