社会保険被保険者資格取得届とは?添付書類・提出先など手続きをわかりやすく解説

更新日: 2025.3.28

公開日: 2022.4.4

OHSUGI

新たに従業員を採用したときや、雇用形態が変更になり社会保険の加入条件を満たした場合には、社会保険被保険者資格取得届の提出が必要となります。

本記事では、社会保険被保険者資格取得届が必要になる事業所や適用除外について、さらに提出する際の手続きについて解説します。

社会保険被保険者資格取得届の提出は、雇用または勤務形態の変更から5日以内と定められているので、迅速な対応を心がけましょう。

▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら

社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説

目次 [非表示]

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 社会保険被保険者資格取得届とは

社会保険被保険者資格取得届とは、会社(事業所)が従業員を採用した際や従業員の雇用形態の変更により、社会保険の加入が必要となった場合に事業所が提出する必要のある書類です。

この書類を提出することで、従業員は健康保険と厚生年金保険に加入することができます。

同時に会社は従業員の健康保険料と厚生年金保険料の半分を負担する必要があります。

関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

1-1. 社会保険被保険者資格取得届の対象

まず社会保険の被保険者手続きができない場合は対象外となります。手続きができない場合とは、以下のような場合です。[注2]

「健康保険の適用除外となるケース」

- 日々雇い労働者(1ヶ月を超え、引き続き雇用される場合を除く)

- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(2ヶ月の期間を超えて、引き続き雇用される場合を除く)

- 事業所または事業で所在地が一定でないものに使用される者

- 季節的業務に使用される者(継続して4ヶ月超の予定で使用される場合を除く)

- 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6ヶ月超の予定で使用される場合を除く)

- 国民健康保険組合の事業所に使用される者

- 後期高齢者医療の被保険者

- 保険者または共済組合の承認を得た者 など

「厚生年金保険の適用除外となるケース」

- 日々雇い労働者(1ヶ月を超えて引き続き雇用される場合を除く)

- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(2ヶ月の期間を超えて、引き続き雇用される場合を除く)

- 事業所または事業で所在地が一定でないものに使用される者

- 季節的業務に使用される者(継続して4ヶ月超の予定で使用される場合を除く)

- 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6ヶ月超の予定で使用される場合を除く) など

これらに当てはまる場合は申請を行うことで、適用が除外されます。それ以外の従業員は社会保険資格取得届の提出対象となります。

関連記事:社会保険適用事務所とは?社会保険加入要件や遡及適用について解説

2. 社会保険被保険者資格取得届が必要になる事業所

社会保険の取得届が必要となる事業所は、強制適用事業所に分類される事業所です。

その他にも強制適用事業所ではないものの、従業員が社会保険の適用事業所となることに同意した事業所も社会保険被保険者資格取得届が必要となります。

ただ、適用事業所であっても、社会保険の手続きができない場合があり、これらを「適用除外」と言います。

ここで、それぞれ詳細に解説します。

2-1. 社会保険の強制適用事業所とは

強制適用事業所とは、社員の意思に関係なく健康保険や厚生年金保険への加入が義務付けられている事業所です。

強制適用事業所に当てはまる事業所は以下の通りです。

- 全ての法人事業所

- 個人事業所

常時従業員を5人以上雇用しており、次の業種に該当する個人事業所は強制適用事業所となります。

業種は造業、土木建築業、鉱業、電気ガス業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業などです。

2-2. 社会保険の任意適用事業所とは

任意適用事業所とは、厚生労働大臣の認可を受けて健康保険や厚生年金保険の適用となる事業所のことを指します。

社会保険適用を受けるためには、従業員の半数以上が社会保険の適用事業所となることに同意し、事業主が適用の申請を行い、厚生労働大臣の認可を受けると社会保険の適用事業所になります。

適用事業所となった場合、健康保険もしくは厚生年金保険のどちらか一つの加入だけを選ぶこともできます。

さらに、従業員の4分の3以上が適用事業所の脱退に同意した場合、事業主が申請を行い、厚生労働大臣の認可を受け適用事業所を脱退することができます。

2-3. 社会保険の一括適用事業所とは

一括適用事業所とは、事業主が1人で複数の適用事業所を運営している場合に複数の事業所の手続きを1つの事業所にまとめることを指します。

一括適用事業所の承認を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。[注1]

- 複数の事業所に使用されるすべての人事、労務及び給与に関する事務が、電子計算組織により集中的に管理されており、適用事業所の事業主が行うべき事務が所定の期間内に適正に行われること。

- 一つの適用事業所にしようとする複数の事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務が電子計算組織により集中的に管理されており、適用事業所の事業主が行うべき事務が所定の期間内に適正に行われること。

- 承認申請にかかる適用事業所について健康保険の保険者が同一であること。

- 協会けんぽ管掌の健康保険の適用となる場合は、健康保険の一括適用の承認申請も合わせて行うこと。

- 一括適用の承認によって厚生年金保険事業及び健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと。

上記5つの条件は、いずれかではなく全てを満たしている必要があります。

[注1]一括適用|日本年金機構

2-4. 事業所が社会保険の適用外になるケース

事業所が社会保険の適用外となるケースには、いくつかの条件があります。まず、法定16業種で常時5人未満の従業員を雇っている事業所は、社会保険の適用対象にはなりません。さらに、これらの業種以外の事業所の場合、社会保険の任意適用を希望しない場合も適用外となります。

このようなケースに該当する事業所は、多くの場合、従業員数が少ないため、社会保険の負担が軽減されるメリットがあります。ただし、適用外であるため、従業員は社会保険の給付を受けることができないという点に留意が必要です。

3. 社会保険被保険者資格取得届の提出時の手続き

社会保険被保険者資格取得届の手続き方法について解説します。

健康保険・厚生年金保険の資格取得届は従業員の雇用開始から5日以内に提出する必要があるので、速やかに手続きを進めましょう。

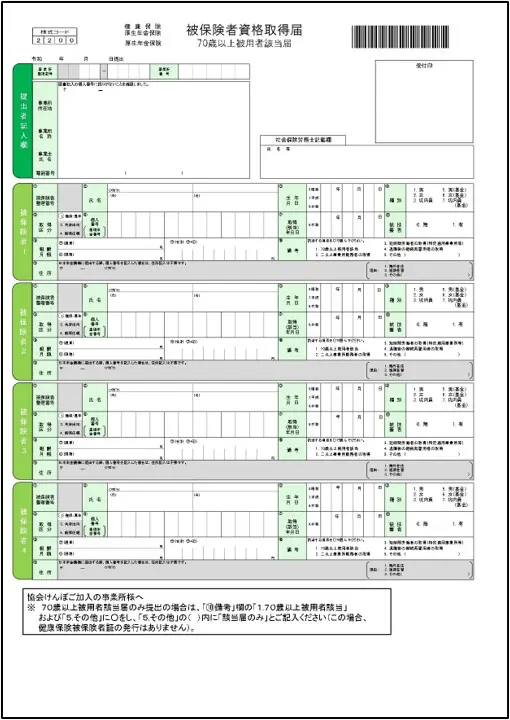

3-1. 社会保険資格取得届を入手する

まずは被保険者資格取得届を入手します。

入手方法は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

用紙にはPDF版とエクセル版があり、PDF版はダウンロード後に印刷して記入します。事業所はこの届出を正しく行うために、用紙を入手し、必要な情報を正確に記載することが求められます。

3-2. 記入例を参考に記載する

まず、記入する際は、自社の情報や従業員の詳細を正確に反映させる必要があります。また、記入例を見ながら、必要な項目に漏れがないか確認することも大切です。この段階でのミスは、後の手続きに影響を及ぼす可能性がありますので、慎重におこないましょう。

不明点があれば、事務センターや年金事務所に相談することも選択肢の一つです。記入例を利用することで、スムーズに書類を仕上げられ、必要な手続きが円滑に進むでしょう。

3-3. 管轄の事務センターか年金事務所の提出先へ届出る

社会保険資格取得届は、持参・郵送・電子申請のいずれかの方法で提出します。提出期限は5日以内、提出先は以下の通りです。

持参する場合:会社を管轄する年金事務所

郵送する場合:年金事務センター

持参する場合は、事業所が管轄する年金事務所に直接届け出る必要があります。この際、必要書類が揃っていることを確認しておくことが重要です。

郵送する場合は、管轄の年金事務センターに送付します。郵送の場合も、必要書類が欠けていないか事前に点検しましょう。電子申請を利用する際は、所定の手続きをオンラインで行うことができます。

当サイトでは、本章で解説した資格取得手続きの内容や提出漏れがあるときの罰則などを解説した資料を無料で配布しております。罰則や労使間トラブルなどのリスクがあるため、社会保険手続きに関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

4.社会保険被保険者資格取得届における注意点

それでは社会保険被保険者資格取得届の取り扱いについて注意すべき点を紹介します。

4-1. 20歳未満の従業員を採用するケース

20歳未満の従業員を採用する場合、基礎年金番号が発行されるのは20歳の誕生月であるため、資格取得届には基礎年金番号の記入ができません。そのため、この場合は代わりにマイナンバーを記入することで手続きを進めることができます。

ただし、マイナンバーの取り扱いには注意が必要です。個人情報としての取り扱いが厳格に定められているため、事前にマイナンバーの取扱事務について確認しておくことが重要です。手続きにおける適切な取り扱いを行うことで、スムーズな処理が可能となります。

4-2. アルバイトを採用するケース

アルバイトを採用する場合、社会保険被保険者資格取得届の提出が必要かどうかは、労働時間や労働日数に依存します。具体的には、1週間の労働時間が通常の労働者の3/4以上、または1カ月の労働日数が通常の労働者の3/4以上であれば、被保険者として資格取得届を提出する必要があります。

一方で、これらの基準を満たさないアルバイトでも、特定の要件をクリアすれば被保険者となります。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が1年以上、月額賃金が8.8万円以上、学生でないこと、そして特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤務していることが求められます。

これらのポイントを把握することで、アルバイトの雇用に際する手続きを円滑に進めることができるでしょう。

4-3. 被保険者が外国人のケース

外国人を被保険者として採用する場合、社会保険被保険者資格取得届の提出時に特に注意が必要です。外国籍の従業員は、マイナンバーと基礎年金番号が結び付いていないケースが多く、また番号制度の対象外であることもあります。これにより、資格取得届に加えて「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」の提出が求められることがあります。

これは、外国籍の従業員が日本の社会保険制度に適切に登録されるために必要な手続きの一部です。手続きが不十分な場合、従業員が受けられる保険の適用に影響が出る可能性があります。従って、外国人従業員の雇用時には、これらの手続きを確認し、必要書類をしっかりと揃えることが重要です。

5. 社会保険被保険者資格取得届の提出は早めに済ませよう

この記事では、被保険者資格取得届について解説をしました。

会社は従業員を採用してから5日以内に社会保険資格取得の手続きを行う必要があります。

正当な理由なくこれらの手続きを行わない場合、法によって罰せられる場合があります。

そのため自社がどの適用事業所に該当するのかを確認し、新しい従業員の採用に備えて普段から準備しておくことが大切です。

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.11.21

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.04.04

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.02.14

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

社会保険の関連記事

-

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.13更新日:2025.02.14

-

社会保険で70歳以上の労働者を雇用するケースでの必要な手続きや注意点

人事・労務管理公開日:2022.04.16更新日:2025.03.28

-

従業員の退職に伴う社会保険の手続きとは?退社日による社会保険料計算の違いも解説

人事・労務管理公開日:2022.04.15更新日:2025.04.01