雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?

従業員として雇った労働者と雇用契約を結ぶ場合、これまでは紙で契約書を作って渡す必要がありました。

2019年4月1日より規制が緩和され、労働条件通知書の電子化が解禁になったことや、テレワークも一般的になっている現在、雇用契約書や労働条件通知書の電子化を検討する企業も増えてきました。

そこで本記事では雇用契約のオンライン化は可能なのか、書類を電子化する際の注意点は何かについて解説します。

雇用契約書や労働条件通知書を作成するうえで気を付けるべき点など基本的な情報をあらためて解説したうえで、電子契約での注意点を理解いただける構成となっています。

関連記事:雇用契約書とは?法的要件や雇用形態別に作成時の注意点を解説!

目次

「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理業務を楽にしたいが、どうしたらいいかわからない…」

とお困りの方におすすめなのが、入社手続き・雇用契約の電子化です。入社手続き・雇用契約を電子化すると、入社手続きを郵送ではなくシステム上で行えるため、差戻や修正書類の回収にかかる時間や工数を削減することができます。

「便利なのはわかったけど、どうやって電子化すればいいか分からない」という方に向け、

当サイトでは雇用契約・入社手続きを電子化する方法や、電子化によって入社手続き業務がどのように効率化されるかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ご興味のある方はぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

1. そもそも雇用契約とは

雇用契約とは、労働者が使用者(企業)のもとで労働に従事し、使用者がその労働の対価として労働者に報酬を支払う約束をする契約のことを指します。

雇用契約を締結した労働者は、労働保険や社会保険の加入や有給休暇の取得、使用者からの一方的な解雇の禁止など、労働契約法・労働基準法などの法による保護を受けることができるのです。

雇用契約を締結するには、雇用する労働者に対して「労働条件の明示」を行わなければならない事が、労働基準法第15条で義務付けられています。

使用者は、労働条件が書かれた書類を作成して労働者に明示する必要があります。

労働契約書の書き方については下記の記事で詳しく解説しています。

1-1. 雇用契約には2つの書類が登場する

労働条件が書かれた書類には、「雇用契約書」と「労働条件通知書」の2種類があります。

雇用契約書は、使用者と労働者が互いに労働条件へ合意したことを証明するための「契約書」です。2部作成し、使用者と労働者で1部ずつ保管することが多いですが、双方の合意があれば書類を作らず口約束でも成立します。

労働条件通知書は、使用者が労働者を採用する際に使用者側が交付する「通知書」です。労働基準法第15条第1項にある「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」という義務にもとづいて交付されており、労働基準法施行規則第5条第4項では、特に一部の重要な項目に関しては原則として書面を交付しなければならないとされています。

2. 雇用契約書と労働条件通知書の違い

それでは雇用契約を電子化するために、それぞれで対応が異なるため、より具体的に違いをおさえておく必要があります。

両者にはどのような違いがあるのか、発行するタイミング、法的効力について解説します。

2-1. 雇用契約書と労働条件通知書に記載する項目

「雇用契約書」は、 給与、就業場所、時間、業務内容、昇給、退職などの労働条件に関する事項が書かれています。

一方で「労働条件通知書」は、始業時間や終業時間、就業場所、業務内容、賃金など、従業員の労働条件に関する事項が書かれています。

このように「雇用契約書」と「労働条件通知書」に書かれる項目は、そのほとんどが重複していますが、それぞれの書類の持つ意味が異なるため、両方発行することが推奨されています。

「労働条件通知書」は法律上の義務を果たした証拠として発行し、「雇用契約書」は労働条件に関する合意がとれていることを証明するために発行するのです。

関連記事:雇用契約の定義や労働契約との違いなど基礎知識を解説

2-2. 雇用契約書と労働条件通知書を発行するタイミング

2つの書類を発行するタイミングとして、労働者を新規雇用する時と労働条件が変わる時の2シーンが考えられます。

原則、労働条件の明示は雇い入れ時のみ義務となっており、変更する場合は(労働条件変更通知書の発行は)特に義務化されていません。ただ、アルバイトとして雇用していた労働者を正社員登用するなど、新規雇用ではないと考えられるが労働条件が大幅に変わる場合は、あらためて正社員として雇用契約書を取り交わし労働条件通知書を交付することが一般的とされています。

2-3. 雇用契約書と労働条件通知書の法的効力

労働条件通知書は「通知書」であるため、そのものに法的効力はありません。一方、雇用契約書は「契約書」であるため、法的な効果が生じます。

雇用契約を締結すると、労働者側も使用者側も契約内容に拘束されますが、労働基準法において、雇用契約の労働条件が法律で定める内容を下回る場合や、労働者にとって不利な内容だった場合、その内容は無効となり、代わりに労働基準法の内容が適用されます。

例えば、雇い入れから半年経過し、全労働日の8割以上出勤した従業員へ5日間有給休暇を付与するルールを雇用契約書に記載したとします。

労働基準法では、全労働日の8割以上出勤した従業員へ年10日の有給休暇を付与することが義務付けられているため、10日未満となっているこのルールは無効となります。

同時に、労働基準法違反に該当するため使用者には罰則が科せられます。

3. 電子契約とは?労働契約は電子化できるの?

電子契約とは、紙の書類に押印する代わりに、PDFなどの電子データへ電子署名を付与するなどの方法でインターネット上で契約を完結させる手段のことを指します。

そもそも「契約」自体が、民法522条2項の契約方式の自由によりいかなる形式でも成立すると定義されているため、電子契約も法的に有効と認められています。

「電子署名」と「タイムスタンプ」という技術を用いて改ざんを防げます。

現在ではさまざまなものがオンライン化されていますが、雇用契約も例外ではありません。

3-1. 2019年4月1日より雇用契約の電子化が可能に

これまで雇用契約書は電子化が可能だったものの、労働条件通知書は必ず書面での通知が雇用主に義務付けられていました。

しかし、2019年4月1日より規制が緩和され、労働条件通知書の電子化が解禁になったことで雇用契約のオンライン化が一気に進みました。労働者が希望すればファックスや電子メールでの労働条件通知書の送付が可能となりました。

これで雇用主側は面接から採用、雇用契約のすべてをオンライン化することができ、採用の効率を大幅に高めることができるようになりました。

労働条件通知書を電子化するためのソフトの選び方や作成方法については、下記の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:労働条件通知書はソフトを使って作成できる?選び方も解説

4. 雇用契約をシステムで電子化するメリット

雇用契約をオンライン化することにはいくつものメリットがあります。

ここでは4つのメリットをご紹介いたします。

- 時間や場所を選ばずに人事採用できる

- 契約がスピーディ

- 費用の削減

- 従業員が多い企業では契約更新時の手間が省ける

従来の採用では、日時を設定して面接を行い、内定を出した後採用通知書や労働条件通知書を交付しなければなりませんでした。

しかし人事採用をオンライン化すれば、Web面接が行え、さらに電子化した採用通知書や雇用契約書により時間や場所にこだわらず人材採用が行えます。これにより契約もスピーディに行えます。

雇用主、労働者双方にとって負担の少ない採用が行えるでしょう。

また、費用や負担の軽減も期待できるでしょう。労働条件通知書の送付には印刷代や郵送費などがかかっていましたが、オンライン化すればそうした費用は不要です。

労働者を多く抱えている企業の場合、契約更新時の手間がなくなるという点もオンライン化のメリットといえるでしょう。

5. 雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法

では雇用契約書や労働条件通知書を電子化するためにはどのような方法をとる必要があるのでしょうか。大きく分けて3つの方法があるので、会社に合った方法を選びましょう。

5-1. 労働条件通知書のみを電子化して交付する方法

最初の選択肢は、雇用契約書を交付せず労働条件通知書のみを電子化して労働者に送付するという方法です。雇用契約書の交付は法律で義務付けられているものではないため、企業によってはこの方法を取っているところもあります。

労働条件通知書のモデルは厚生労働省や各地方労働局のホームページで入手可能です。

しかし労働条件通知書だけを電子化して交付すると、就業規則などを含めて労働者が合意したという証拠が残らないのでトラブルの元となります。

可能であれば、労働条件通知書のみを電子化して交付する選択肢は避けるのが賢明です。

5-2. 雇用契約書・労働条件通知書を電子化して交付する方法

企業によっては電子化された労働条件通知書とは別に、就業規則などを明記した雇用契約書をPDFなどで作成して交付しています。

2つの書類を別々に作ることで労働者にはっきりと労働条件が提示された証拠になります。非常によい方法ですが、労働者を採用するたびに2つの書類を作るため手間がかかるのがデメリットです。

関連記事:労働条件通知書と雇用契約書の違い|それぞれの役割と発行方法を解説

5-3. 労働条件通知書兼雇用契約書を電子化して交付する方法

事務処理を最小限にしつつ労働者に雇用の条件を明示するためには、雇用契約書と労働条件通知書の両方を兼ねる書類を作って電子化するのがもっとも効率的な方法です。

労働条件通知書の最後の部分に就業規則に則って働く旨を記しておけば、法的にも問題のない書類を作成できるでしょう。

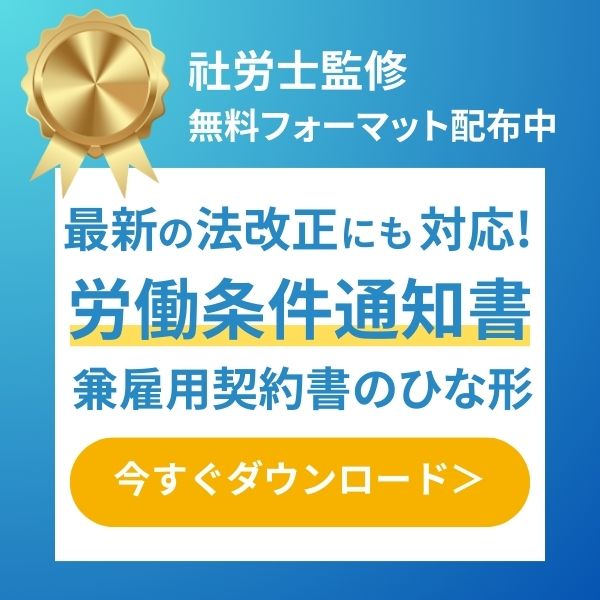

当サイトでは、このように労働条件通知書を電子データ化して締結する際のフォーマットを無料配布しています。

社労士の監修付きで、令和6年に労働条件の明示ルールが変更された点も反映した最新のフォーマットです。雇用契約書として兼用することもできる雛形ですので、「これから作る雇用契約書の土台にしたい」「労働条件通知書を更新する際の参考にしたい」という方は、ぜひこちらからダウンロードの上、お役立てください。

関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の兼用はできる?そのメリットや作成方法

6. 雇用契約の電子化を導入する際の流れ

雇用契約を電子化するには、「雇用契約書」と「労働条件通知書」でそれぞれ条件が異なります。電子化する流れとともに、注意点を把握しましょう。

6-1. 雇用契約書を電子化する流れ

前述の通り、「契約」自体が民法522条2項の契約方式の自由によりいかなる形式でも成立すると定義されているため、電子化を導入しても問題ありません。

電子化する方法としては「PDF化して電子メールで送付する」「デジタル署名サービスを利用する」「クラウドサービスを契約する」などがあげられます。

電子契約のためにクラウドサービスなどを導入する際は以下の流れで進めていくといいでしょう。

①現状の把握、改善点をまとめる

雇用契約書の作成→送付→締結→回収の各フローを、現状どのような方法で進めているのか、それぞれどのくらい時間が掛かっているかを把握します。そのうえでどの部分が改善出来そうか検討します。

②電子契約を導入した際の効果を算出する

①で明確になった改善点に対し電子化システムを導入した場合、どの程度の作業時間が削減できるのか数値化しましょう。具体的に削減できる作業時間を数値化することで、決裁者へ導入の承認を得る際、システム導入のメリットを客観的に訴求することができます。

③無料トライアルで試運転してみる

導入するシステムの目星がつき、もしそのシステムが無料トライアルを提供していたら、ぜひ実際に使ってみることをおすすめします。

システムのWebサイトなどを熟読し機能を理解していたつもりでも、実際に使ってみると想像していた使用感と異なる場合もあります。

また、実際に利用してみた結果、実際に削減できた作業時間も確認することができます。導入後にこんなはずではなかった、とならないように十分に確認しましょう。

④導入の社内承認を得る

作業時間削減の効果の試算や、無料トライアルなどを通して、導入したいシステムが決定したら、社内ルールに基づいて導入の承認を得ます。

⑤従業員へ事前説明をする

システムを利用するのは管理者だけでなく、従業員も対象です。今までのフローと異なる点やシステムの使い方などを事前に説明しましょう。

⑥システムの導入、契約書の交付

従業員への説明が完了したら、いよいよ導入です。導入したら完了ではなく、運用していく中で利用者からの疑問点や改善点などが発生します。システムのヘルプページやサポート機能を用いて、システムを最適化していきましょう。

また、システムを選定する際の観点として、署名・捺印が発生する雇用契約書においては、署名機能を補完しているデジタル署名サービスや、署名だけでなく契約書の作成や個々の従業員との取り交わしもシステム上で完結できるクラウドサービスを導入するとコスト削減やスピード化への効果が大きいでしょう。現状の課題と自社の状況をふまえて導入するツールを検討しましょう。

6-2. 労働条件通知書を電子化する流れ

労働条件通知書は、企業側が電子化を希望していても、労働者側が電子媒体での交付を希望していなければ、電子交付が認められません。

また、労働者が電子化を希望した場合、労働者本人だけが閲覧可能な状態かつ労働者本人が自由に出力出来る形式であれば電子交付が可能で、いずれかの条件が欠けていた場合は交付が認められないのです。

よって、労働条件通知書に関しては電子化したとしても、書面で交付するフローも想定しておかなければならないことを覚えておきましょう。

労働条件通知書の電子化はシステムを導入せずとも、メールやFAXの送信で対応可能です。そのため、システムを導入するのか、メール・FAX等で運用するのかを最初に決めましょう。

システムを導入する場合の流れは、雇用契約を電子化する場合と大きくは変わりませんが、「従業員から同意を得る」という点が異なります。導入の流れは以下の通りです。

①現状の把握、改善点をまとめる

②システムを導入した際の効果を算出する

③無料トライアルで試運転してみる

④導入の社内承認を得る

⑤従業員へ事前説明をする

⑥システムの導入

⑦従業員に電子媒体での交付の同意を得る

この時、同意を得たことを客観的に証明できるよう、労働者とのやり取りを記録しておくことが望ましいです

⑧労働条件通知書の交付

電子媒体での交付に同意した労働者にはシステムを用いて交付、同意が得られなかった労働者に対しては紙媒体での交付を行います。

労働条件通知書は交付に関する要件があるため、その要件を満たせる機能を持っているシステムなのか、といった観点を持ってシステム選定を行うことが重要です。

6-3. 労働条件通知書兼雇用契約書を電子化する流れ

労働条件通知書兼雇用契約書の電子化を検討している場合は、雇用契約書を電子化するうえで持っておくべき機能と、労働条件通知書を交付するための要件を満たせる機能の、2つの観点で、電子化システムを選定する必要があります。

■雇用契約書を電子化するうえであると望ましい機能

・署名機能がついている

・契約書の作成や個々の従業員との取り交わしもシステム上で完結できる

■労働条件通知書を交付するための要件を満たせる機能

・労働者本人だけが閲覧可能

・労働者本人が自由に出力出来る

導入の際は、労働条件通知書の際と同様の流れにそって進めましょう。

①現状の把握、改善点をまとめる

②電子契約を導入した際の効果を算出する

③無料トライアルで試運転してみる

④導入の社内承認を得る

⑤従業員へ事前説明をする

⑥システムの導入

⑦従業員に電子媒体での交付の同意を得る

⑧労働条件通知書の交付

7. 雇用契約の電子化を導入する際の注意点・課題点

7-1. 契約の撤回についての説明が必要

電子化された書類は、1度署名してしまうと撤回するのが非常に難しくなります。そのため雇用主側も労働者側も、書類の内容を精査したうえで慎重に署名しなければなりません。

万が一意志を撤回したくなったときのために、どのような条件で撤回が可能なのかについても明示しておくことが必要でしょう。もちろん書類や署名の改ざんを防止するための対策も重要です。

7-2. 電子帳簿保存法への対応準備

電子帳簿保存法によって、雇用主は領収書など必要な書類を一定期間保存しておくことが義務付けられています。雇用契約の場合には、電子データの真実性・見読性・検索性を確保したうえで保存しなければなりません。

7-3. 労働者側が交付内容をきちんと確認できているかチェックする

雇用契約書や労働条件通知書を電子化し労働者に交付した場合、労働者側がきちんと受け取って確認しているかチェックしなければなりません。

万が一メールフィルター機能などで受け取りができておらず確認していない場合は後々トラブルに発展する可能性があります。

交付することを事前に知らせ、交付内容を確認したか後日チェックしましょう。また保存も忘れずに行うよう促しましょう。

こうした条件を満たすためには十分な準備が必要となるので、導入に際してはプロジェクトチームを作って対応することが必要かもしれません。

8. 労働条件通知書 兼 雇用契約書は電子化できる!

雇用契約を電子化すれば、採用に割く人員や費用を大幅に削減することが可能です。事前の準備が必要となりますが、ぜひ雇用契約を電子化することでより重要な業務に多くの人員をあてられるようにしたいものです。

「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理業務を楽にしたいが、どうしたらいいかわからない…」

とお困りの方におすすめなのが、入社手続き・雇用契約の電子化です。入社手続き・雇用契約を電子化すると、入社手続きを郵送ではなくシステム上で行えるため、差戻や修正書類の回収にかかる時間や工数を削減することができます。

「便利なのはわかったけど、どうやって電子化すればいいか分からない」という方に向け、

当サイトでは雇用契約・入社手続きを電子化する方法や、電子化によって入社手続き業務がどのように効率化されるかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ご興味のある方はぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.11.21

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

電子化の関連記事

-

押印申請とは?申請書の書き方やテンプレートを紹介!電子化するメリットも

人事・労務管理公開日:2024.04.24更新日:2024.05.31

-

【今更聞けない】決裁と稟議の違いとは?意味や承認の流れを徹底解説

人事・労務管理公開日:2024.04.18更新日:2024.11.15

-

人事労務業務は電子化できる?電子化できる業務や手順を解説

人事・労務管理公開日:2023.06.06更新日:2024.06.24

業務のお悩み解決法の関連記事

-

人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説

経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08

-

経費削減のアイデアとは?基本的な考え方や注意点について解説

経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08

-

経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説

経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08

雇用契約の関連記事

-

トライアル雇用とは?導入のメリット・デメリットや助成金の申請手順を徹底解説

人事・労務管理公開日:2024.10.18更新日:2024.11.15

-

労働条件通知書はソフトを使って作成できる?選び方も解説

人事・労務管理公開日:2023.06.01更新日:2024.11.25

-

試用期間に解雇できる?必要な手続きや注意点を詳しく解説

人事・労務管理公開日:2022.09.22更新日:2024.11.20