【図解】雇用契約ガイド!労働契約との違いや基礎知識をわかりやすく解説

人を雇う際、雇用主と労働者の間で雇用契約や労働契約を取り交わすのがルールです。どちらも契約を交わすタイミングは同じですので、雇用契約と労働契約は何が違うのか、よくわからないという方も多いでしょう。

そこで今回は、雇用契約の定義や、労働契約との違いを解説するとともに、雇用契約を結ぶ際のポイントや注意点をまとめました。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。 2024年4月に改正された「労働条件明示ルール」についても解説しており、変更点を確認したい方にもおすすめです。

目次

1. 雇用契約の定義

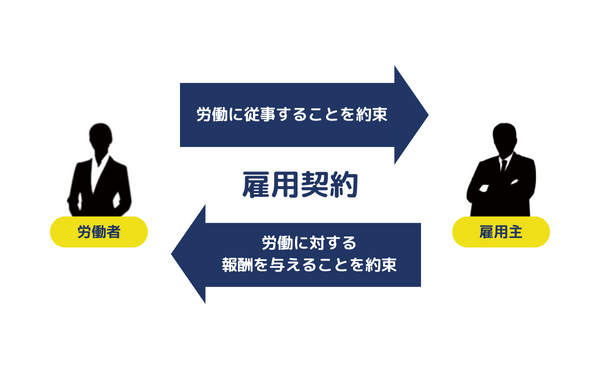

雇用契約とは、民法第623条で定義されている「雇用」に関する契約のことです。同法第623条では、雇用契約について「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約すること」としています。

労働契約を交わすことにより、労働者はお金をもらう代わりに仕事をすることを約束し、雇用主は仕事をしてもらう代わりに報酬を支払うことをそれぞれ公的に約束したことになります。

実際に雇用契約を取り交わすときには、雇用主側が雇用契約に関する内容を書面にした「雇用契約書」を労働者に提示し、内容を確認してもらったうえで、合意のもとに署名・捺印することで契約完了となります。

参考記事:雇用契約とは?法的な位置付けと雇用契約書を作成すべき理由を解説

参考記事:雇用契約の期間とは?期間の定めがあるとない場合の違いや契約時の注意点を解説

2. 雇用契約と労働契約の違い

民法の概念である雇用契約に対し、労働関係の諸法規で用いられているのが「労働契約」の概念です。

たとえば平成20年3月から施行された「労働契約法」では、労働者を「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義しており、民法第623条で定義されている「雇用」の労働に従事する者と同義であることが明記されています。

一方、使用者については、労働者と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」と定義しています。

労働契約法では、以上のように定義された「労働者」と「使用者」の間で取り交わす契約を「労働契約」と位置づけています。つまり、雇用契約と労働契約はほぼ同義であり、大きな違いがないことがわかります。

実際、雇用契約書と労働契約書の内容は似通っているところも多く、雇用契約と労働契約が混同されることもめずらしくないようです。

参考記事:労働条件通知書と雇用契約書の違い|それぞれの役割と発行方法を解説

参考記事:正社員でも雇用契約書は毎年の更新が必要!その理由や注意点を解説

2-1. 法律上では「労働者」の範囲に違いがある

雇用契約と労働契約には大きな違いはないと説明しましたが、それはあくまで実用上の話で、法律の観点から見ると、「労働者」の範囲に若干の違いがあります。

民法623条では、「相手方に対して労働に従事する」すべての人を労働者と定義し、法の適用対象としています。

一方、労働契約法における「労働者」の基準は労働基準法第9条の考えに基づいており、労務提供の形態や報酬の労務対償性などを総合適任判断し、使用従属関係が認められるかどうかで、労働者か否か判断するとしています。

また、労基法第116条2項では「同居の親族のみを使用する業務」は労働者から除外されることが明記されており、「労働に従事する」すべての人を労働者と定義する民法とでは、労働者の範囲に違いが見られます。

表にまとめると以下のように整理できます。

|

契約形態 |

労働者の定義 |

|

雇用契約 |

|

|

労働契約 |

労務提供の形態や報酬の労務対償性などを総合適任判断し、使用従属関係が認められるかどうかで、労働者か否か判断する

「同居の親族のみを使用する業務」は労働者から除外される |

こうした雇用契約と労働契約の違いは、雇用主と労働者の間に何らかのトラブルが生じて訴訟に発展した場合に焦点となる可能性があります。

ただ、先でも説明した通り、実生活では雇用契約と労働契約はほぼ同義と認識されており、明確な違いはありません。雇用契約にしても労働契約にしても、それぞれ書面の内容をしっかり吟味しておけば、いざというときに困る心配はないでしょう。

参考記事:雇用契約書が正社員でも必要な場合と不要な場合の違いとは?

参考記事:雇用契約と請負契約の違いとは?それぞれの内容・注意点を解説

3. 雇用契約と業務委託契約の違い

請負契約や委任契約・準委任契約などをご存じでしょうか?雇用契約と類似した契約の種類かな、となんとなく理解している方もいらっしゃるかもしれません。

雇用契約が労働基準法をはじめとした労働法の保護を「労働者」として受けられるのに対し、これらの業務委託契約を結んで働く人は「事業主」として扱われます。「労働者」ではなく、企業間の取引となるため労働法の保護は受けられないのが違いです。

また、請負契約や委任契約・準委任契約の違いはそれぞれ以下のようになります。

|

請負契約 |

発注者に依頼された仕事の完成や、成果物を納めることを目的とした契約 |

|

委任契約 |

発注者に依頼された業務の提供または業務を提供したことによる成果を目的とした契約。法律行為が業務内容の対象。 |

|

準委任契約 |

発注者に依頼された業務の提供または業務を提供したことによる成果を目的とした契約。書類作業や開発業務など、あらゆる事務業務(事実行為)が対象。 |

さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

関連記事:雇用契約と業務委託契約の違いは?混同しがちな請負契約や委任契約についても解説

4. 雇用契約(労働契約)を結ぶ際のポイントと注意点

労働基準法第15条では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めています。

同法に違反すると30万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、労働者との間で雇用契約を結ぶ際は、必ず労働条件を記載した書面を提示しましょう。

雇用契約書に記載する内容は企業によって異なりますが、ここでは正社員の雇用契約書を作成する際、おさえておきたいポイントや注意点を6つご紹介します。

4-1. 労働条件通知書兼雇用契約書に記載すべき項目をチェックする

労働基準法施行規則では、労働基準法第15条の規定により、労働者に対して労働条件を明示することが義務づけられています。すなわち、労働条件通知書の作成および交付が義務付けられているのです。

雇用契約書を作成する際は掲載必須の項目の定めはありませんが、労働条件通知書も兼ねた労働条件通知書兼雇用契約書を作成する際は注意が必要です。

労働条件通知書を作成する際は、必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」という項目があります。具体的には以下12の項目がきちんと記載されているかどうか、しっかり確認しておきましょう。

絶対的明示事項

①労働契約の期間

②労働契約を更新する場合の基準(労働契約を更新する場合があるものの締結に限る)

③就業場所

④従事すべき業務の内容

⑤始業及び終業の時刻

⑥所定労働時間を超える労働の有無

⑦休憩時間

⑧休日・休暇

⑨労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

⑩賃金の決定、計算方法、締め切り、支払い時期

⑪昇給に関する事項(絶対的明示事項ではあるが口頭でもよい)

⑫退職に関する事項(解雇の事由含む)

以上が最低限記載しておきたい項目です。

③と④に関しては、2024年4月以降「それぞれの変更範囲」についても記載する必要があります。

たとえば、就業直後は支店勤務であっても、ゆくゆくは本社や別支店に異動する可能性がある場合は、その旨を記載しておかなければなりません。業務内容も同様で、当初は営業部門への配属であっても、企画職や管理部門などへ異動する可能性があれば、その旨を記載しておきましょう。

相対的明示事項

企業によって規定がある場合は、以下の項目を口頭説明もしくは労働条件通知書兼雇用契約書へ記載します。これらを「相対的明示事項」と呼びます。

⑬退職金が支払われる労働者の範囲

⑭退職金の決定、計算および支払いの方法、時期

⑮臨時に支払われる賃金や賞与、最低賃金に関する事項

⑯労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項

⑰安全および衛生に関する事項

⑱職業訓練に関する事項

⑲災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

⑳表彰および制裁に関する事項

㉑休職に関する事項

⑬以降の項目については、必ずしも記載すべき内容ではありませんが、万一労働者との間に何らかのトラブルが生じた場合、「どのような雇用契約を結んでいたか」は重要なポイントになります。

口頭で伝えることも可能ですが、何かあったときのことを考え、きちんと書面にして労働者に提示した方が双方ともに安心して雇用契約を締結できるでしょう。

参考記事:雇用契約を更新する手順|従業員に対して実施すべき具体的対応を解説

参考記事:雇用契約書に記載すべき内容をイチから分かりやすく解説

参考記事:雇用契約を締結する際に押さえておくべき6つのチェックポイント

4-2. どの労働時間制を採用するか決めておく

⑤「始業及び終業の時刻」とあるように、雇用契約を結ぶ際はあらかじめ始業時刻および終業時刻を明記する必要があります。労働者の労働時間に関する制度を労働時間制といい、「原則的制度」と「変則的な労働時間制」の2種類にわかれます。

前者の場合、労働時間は1日8時間以内、1週間40時間以内という規定があり、それを超えたぶんは時間外労働(残業)・休日労働となります。その場合、⑥「所定労働時間を超える労働の有無について」で、残業に関する事項を盛り込む必要があります。

一方、変則的な労働時間制には、以下6つの種類があります。

- 専門業務型裁量労働制

- 管理監督者制度

- 事業場外のみなし労働時間制

- 特例措置対象事業場制度

- 変形労働時間制

- フレックスタイム制

これらの労働時間制は、始業・終業時間を自由に決められたり、残業の発生条件が異なったりと、それぞれ独自の制度が設けられています。

そのため、変則的な労働時間制を導入する場合は、それぞれの制度の内容に応じて雇用契約書を作成しなければなりません。

労働時間や残業の条件は後のトラブルの原因になりやすい項目ですので、細心の注意を払って雇用契約の内容を考えましょう。

参考記事:雇用契約書における契約社員からの正社員登用についての記載ポイント

参考記事:アルバイト採用でも雇用契約書は必要?作成するための4つのポイント

参考記事:パートタイマーの雇用契約書を発行する際に確認すべき4つのポイント

参考記事:正社員でも雇用契約書は毎年の更新が必要!その理由や注意点を解説

参考記事:正社員の雇用で必須の雇用契約書の作成方法を分かりやすく解説

参考記事:雇用契約書における契約社員からの正社員登用についての記載ポイント

4-3. 転勤の有無は必ず明記する

③「就業場所」には、雇用後に労働者を配置する場所を記載しますが、将来的に配置転換する可能性がある場合は、その旨をしっかり明記しておくことが大切です。

雇用契約書に転勤の可能性があることを明記せず、雇用後に配置転換を命じた場合、労働者から転勤を拒否されることがあります。

場合によっては不当な命令を受けたとして訴訟を起こされる可能性もありますので、転勤の可能性がゼロでない限りは「業務上で必要な場合は配置転換を命じる場合もある」「労働者は正統な理由なくこれを拒むことはできない」などの文言を盛り込んでおきましょう。

後のトラブルリスクを考えると、雇用契約書に記載するだけでなく、労働者に口頭で説明し、あらかじめ理解を得ておくのがベストです。

参考記事:雇用契約書がないのは違法?考えられる4つのトラブルとその対処法

参考記事:雇用契約の違反に当たる10のケースとトラブルを避ける対策をご紹介

4-4. 人事異動・職種変更の有無を明記する

④「従事すべき業務の内容」では、採用後、どんな仕事に携わってもらうのかを記載します。たとえば総務の人員として採用する場合は、「総務に関する業務」などと表記します。

しかし、正社員として長期間雇用する場合、業務上の必要に応じて人事異動や職種の変更を命じなければならないこともあります。

労働者は求人の業務内容を見てエントリーしますので、もし人事異動や職種変更の可能性があるのなら、その旨を明記し、労働者の了承を得ておくことが大切です。

参考記事:雇用契約書と就業規則の優先順位とは?見直す際の2つのポイントをご紹介

参考記事:雇用契約を更新しない場合の正当な理由と社員への伝え方

4-5. 試用期間の存在や条件を明記する

企業によっては、本採用するかどうか判断するために、一定の試用期間を設けています。

雇用契約を締結するのは本採用が決まってから…と思われがちですが、実際は試用期間に入った時点で雇用契約は成立しますので、あらかじめ雇用契約書を取り交わしておかなければなりません。

雇用契約書に試用期間に関する事項を盛り込んでもよいですが、試用期間中の労働時間や処遇が本採用後と異なる場合は、専用の試用期間雇用契約書を用意した方がよいでしょう。

参考記事:雇用契約における試用期間の意味とよくあるトラブルを紹介

参考記事:雇用契約の条件は途中変更できる?契約期間内に変更する方法をご紹介

4-6. テンプレートをそのまま使用しない

ネットで検索すると、雇用契約書のひな形として使えるテンプレートがたくさん見つかります。

ただ、雇用契約書の内容は企業によって異なりますので、テンプレートをそのまま使用すると、本来記載すべき項目や内容が抜け落ちてしまう可能性があります。テンプレートを使用するのなら、必要に応じて見直し・編集する作業を怠らないようにしましょう。

ここまで雇用契約に関する注意点を解説してきましたが、そもそも雇用契約には禁止事項が決められていたり、解雇についてもルールがあります。

当サイトでは、雇用契約の基礎知識から結び方の解説、解雇がどのように定められているかなど、雇用契約について網羅的に確認できるように解説した資料を無料で配布しております。いつでも確認できる雇用契約マニュアルを持っておきたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

4-7. 口頭での契約も成立するが書面を発行するべき

雇用契約は口頭でも成立するため、労働条件通知書を別途作成し交付する場合は雇用契約書が無くても法律上問題はありません。

しかし、双方の同意を書面として表した契約書がないと、何か問題が起きた際に確認のとれる物的証拠が残らなくなってしまいます。リスクの面を考えた場合、雇用契約書も書面で発行するべきと言えます。

また、労働条件通知書と雇用契約書を1通にまとめた、労働条件通知書兼雇用契約書を作成する場合は、労働条件通知書に義務付けられている絶対的明示事項の抜け漏れがないか注意しましょう。

以下の記事もご参考ください。

参考記事:雇用契約は口頭でも有効なのか?口頭で契約する際に注意すべき2つのリスク

5. 雇用契約を締結する流れ

雇用契約を締結するまでの流れを企業側の視点から解説します。

①必要書類を回収する

雇用契約書や労働条件通知書を従業員に交付した後、従業員から必要な書類を提出してもらいます。必要な書類には以下のものがあります。

- 雇用保険被保険者証

- 年金手帳

- 従業員の住民票

- 給与所得者の扶養控除等申告書

- マイナンバーなど

また、中途採用の場合には源泉徴収票や雇用契約書、健康診断書なども提出が必要です。

②保険・税金関係の手続き

次に、保険や税金に関する手続きを行います。 社会保険と健康保険、雇用保険、住民税、所得税でそれぞれ手続きが異なります。

③法定三帳簿を準備する

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の準備が必要です。これらの帳簿は労働者の情報や給与に関する詳細を記載し、法律によって保存期間が定められています。随時更新し、3年間保管しておく必要があります。

④備品の供給

従業員が業務に取りかかれるよう、必要な備品の供給を行います。制服、社員証、机、イス、パソコン、事務用品などを用意し、ICカードや指紋登録などのアクセスシステムも設定します。加えて給与システムや人事システムに個人情報を入力し、給与や税金の支払いに備えます。

以下の記事では締結の手続きをさらに詳しく解説しています。

参考記事:雇用契約を締結する際の必要書類や手続きの流れを詳しく紹介

また、雇用契約の手順についてさらに詳しくまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。雇用契約以外にも労働条件通知書に必要な項目などもまとめていますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

6. 雇用契約は雇用主、労働者の双方を守る大切なもの

労働契約は労働者を守るための契約で、労働時間や業務内容など必要な事項を明記した労働条件通知書を提示し、労働者から合意を得る必要があります。

雇用契約は雇用主と労働者が円滑な関係を保つためにも労働者が労働に従事し、雇用主が報酬を支払うことを約束する契約です。

雇用契約に不備があると、雇用主と労働者の間にトラブルが起こる原因になりますので、雇用契約書を作成する時は記載すべき項目や内容をしっかり押さえておきましょう。

参考記事:雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?

参考記事:雇用契約書に印紙は必要?課税文書と非課税文書の違いとは

参考記事:雇用契約と業務委託契約の違いとは?違いを見分ける具体的な要素

参考記事:正社員でも雇用契約書は毎年の更新が必要!その理由や注意点を解説

参考記事:雇用契約書と労働条件通知書の兼用はできる?そのメリットや作成方法

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08