雇用保険被保険者離職証明書の書き方・記入例や添付書類の注意点を解説!

更新日: 2025.4.18 公開日: 2022.1.17 jinjer Blog 編集部

雇用保険被保険者離職証明書は、従業員が退職する際にハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届とともに提出するもので、離職票の発行のために必要な書類です。

今回は、雇用保険被保険者離職証明書の書き方や記入時に注意するポイント、また、紛失した際の再発行の方法について解説していきます。

目次

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。

「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。

とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

◆この資料でわかること

- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント

- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧

- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説

- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?

この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 雇用保険被保険者離職証明書とは

雇用保険被保険者離職証明書とは、従業員が退職した際に失業給付の申請をおこなうため、離職票を発行する基礎となる書類です。この離職証明書は3枚綴りの複写式で、1枚目は事業主控え、2枚目はハローワーク提出用、3枚目は退職者に渡す離職票となっています。

したがって、この書類をウェブサイトからダウンロードすることはできず、ハローワークの窓口で受け取り記入・提出するか、電子申請(e-Gov)を利用して提出する必要があります。また、離職証明書の提出が必要な場合と不要な場合があり、具体的な状況によって対応が異なるので、適切な手続きと記入方法を把握することが重要です。

1-1. 作成が必要なケース

雇用保険被保険者離職証明書は、従業員が退職した際に雇用保険の失業給付を受けるために必要な書類です。この証明書が必要な具体的なケースについて説明します。

①退職者が離職票の交付を請求した場合

退職者が失業給付を希望する場合、企業は退職日の翌々日(資格喪失日の翌日)から10日以内に、事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付して提出する必要があります。提出時には退職者の出勤簿、労働者名簿、賃金台帳など、退職日以前の勤務状況や賃金支払状況を証明する書類も添付することが求められます。

②退職時の年齢が59歳以上の場合

改正高年齢者雇用安定法に従い、離職日時点において59歳以上の退職者には、失業給付や高年齢雇用継続給付の手続きを円滑に進めるため、離職証明書の提出が義務付けられています。離職票の交付希望の有無に関係なく、離職証明書の添付が求められるので注意しましょう。

また、この年齢層の従業員が退職する際には、雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書など60歳時点の賃金を証明する書類も必要となるため、再就職後の手続きに備え、離職証明書の提出が欠かせません。企業側は退職者の賃金状況を正確に把握し、正しく必要書類を準備しましょう。

1-2. 作成が不要なケース

退職日に雇用保険の被保険者でない場合や、退職者が雇用保険給付を希望しない場合(59歳以上の被保険者を除く)、雇用保険被保険者離職証明書の作成は不要です。

転職先が決まっていて失業給付を受けない場合など、退職者が離職票の交付を請求しない場合、離職証明書の提出は不要です。そのため、退職が決まったら、退職者本人に離職後すぐ転職できる先が決まっているかを確認しましょう。なお、従業員が死亡した場合も離職証明書の提出は不要です。ただし、離職証明書の作成が不要なケースに該当する場合でも、雇用保険の資格を喪失させるため、雇用保険被保険者資格喪失届の提出は必須なので、期限内に手続きを完了させましょう。

1-3. 手続きをしなかった場合は法令違反となる場合もある

雇用保険被保険者離職証明書の提出期日は、退職日の翌々日から10日以内とされています。何らかの事情で手続きを行わなかった場合には法令違反となり、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となることがあります。本記事では雇用保険について解説しましたが、健康保険や厚生年金保険は離職日の翌日から5日以内に喪失届を提出しなければなりません。同じ社会保険でも届出の期限が異なることを忘れないようにしましょう。当サイトでは、社会保険の届出期限などの基礎知識から手続き時に担当者がすべきことなどを解説した資料を無料で配布しております。資格喪失の内容だけでなく資格取得時に関しても解説しているため、社会保険の手続きの漏れに不安があるご担当者様は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。

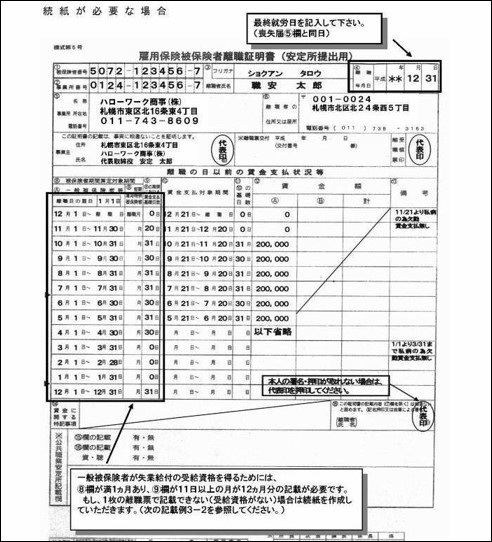

2. 雇用保険被保険者離職証明書の書き方・記入例

雇用保険被保険者離職証明書に記載する内容には、次の16項目があります。以下、記載すべき内容と書き方・記入例について具体的に解説します。

2-1. 被保険者番号

雇用保険被保険者番号は、退職者の雇用保険被保険者証に11桁で記載されているのでそのまま転記します。ただし、1981年7月6日より前に雇用保険に加入した場合には、16桁の番号となっているため、最後の10桁の番号のみを記載し、11桁目は空欄にしておきます。

2-2. 事業所番号

雇用保険の事業所番号には、雇用保険適用事業所設置届事業主控などに記載されている自社の事業所番号を記載します。

2-3. 離職者氏名/離職年月日

離職者氏名には、退職する従業員の名前を記載します。

また、離職年月日には、退職した年月日を記入します。こちらに記載する日付は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と同様の日付となります。

2-4. 事業所名・所在地・電話番号/離職者の住所または居所

事業所・事業主事業所の名称と所在地・電話番号、また事業主の住所と氏名を記載します。

離職者の住所または居所には、退職者の住所と電話番号を記入します。

2-5. 離職理由

離職理由は、具体的な退職理由に基づいて正確に記載することが重要です。まず、雇用保険被保険者離職証明書には19種類の離職理由が記載されています。該当するものを選び、○を記入してください。続いて、具体的事情記載欄には、事業縮小による解雇など、詳細な退職理由を記載します。

離職理由によって失業給付の条件が異なります。例えば、会社都合の場合、待期期間(7日間)を経て給付が受けられるのに対し、自己都合の退職では3ヵ月間の給付制限があります。しかし、令和2年10月以降、自己都合退職でも5年間に2回まで給付制限が2ヵ月に短縮されるようになりました。

正確かつ具体的な情報を記載し、認識にズレが生じないよう注意することが大切です。

2-6. 被保険者期間算定対象期間

被保険者期間算定対象期間は離職日を起点に1ヵ月ずつさかのぼり、記載をしていきます。一般被保険者と高年齢被保険者はA欄に、短期雇用特例被保険者はB欄に記載します。

2-7. 被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数

被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数は被保険者期間算定対象期間をもとに、賃金の支払いをおこなった日数を記載します。月給制の従業員は1ヵ月の全日数を記入し、時給制もしくは日給制の従業員は、実働日数で記載します。

2-8. 賃金支払対象期間・賃金支払対象期間における基礎日数

賃金支払対象期間は賃金締切日から1ヵ月ずつさかのぼり、期間を記載します。賃金支払対象期間における基礎日数は賃金支払対象期間に対して、実際に賃金支払いの基礎となる日数を記入します。この日数には、有給休暇の取得日や休業手当の対象日も含めます。

2-9. 賃金額

賃金額は月ごとに支払われる賃金額を記載します。月給制の場合はA欄に、日給制もしくは時給制の場合はB欄に記入します。記載しない欄には斜線を引きましょう。

2-10. 備考/賃金に関する特記事項

備考には、未払い賃金の有無などについて記載します。

賃金に関する特記事項は、毎月の賃金以外に発生した賃金が3ヵ月の期間ごとにある場合に記入します。記載内容は、賃金の支払日・名称・支給額となります。

3. 雇用保険被保険者離職証明書の記入時に注意すべきケース

3-1. 失業給付金の算定のため署名が必要になる場合

雇用保険被保険者離職証明書に記載されている内容が、そのまま失業給付金の算定内容に関係します。そのため、書類に記載されている内容を退職者本人にあらかじめ確認してもらわなければなりません。

退職者本人に確認がとれるのであれば、必ず退職手続きと併せて署名をもらうようにしましょう。有休消化などに入ってしまうと、うまく連絡がつかなくなる場合もあるので、事前に把握しておくことが大切です。

3-2. 退職者に休業手当を支払った場合

「賃金支払対象期間」のうちに退職者に休業手当を支払った場合、備考欄を記入する必要があります。支払いをした日数と手当について確認しておくとよいでしょう。

3-3. 育児・介護等の理由で時短勤務をしていた場合

雇用保険被保険者離職証明書では、実際の賃金に基づき失業給付の基本手当が決定されるため、育児や介護のために時短勤務をおこなっていた従業員が退職する場合、その勤務形態や期間、賃金、勤務時間の記録を正確に記入することが重要です。

倒産や解雇により退職した特定受給資格者の場合、時短勤務の期間があると、特例として休業開始前や勤務時間短縮措置を講じる以前の賃金日額に基づいて基本手当の日額が算定されます。この特例を適用するためには、雇用保険被保険者短縮措置等適用時賃金証明書の提出が必要になるので注意しましょう。

3-4. 1枚では足りず離職証明書に記載しきれない場合

離職証明書に賃金支払状況等を記載する際、退職日からさかのぼる2年間のうち、賃金支払基礎日数11日以上の月を12ヵカ月分記入しなければなりませんが、証明書の様式には13行しかありません。そのため、記入欄が不足することも考えられます。

この場合、もう1枚の書類を続紙として用意し、表題右の空きスペースに続紙と書き入れます。そして、被保険者番号、事業所番号、離職者氏名、離職年月日、事業主の住所、氏名を記載したうえで、賃金支払状況等の続きを記入します。電子申請に用いる「e-Gov(イーガブ)」では、画面をスクロールすると続紙と表示された用紙が準備されているので、特に記入することがない場合は白紙のままで問題ありません。

3-5. 「短期雇用特例被保険者」に該当する場合

「短期雇用特例被保険者」とは、季節雇用のうち、特定の雇用状況に該当しない労働者を指します。具体的には、4ヵ月以内の期間で雇用される者、または1週間の所定労働時間が30時間未満である者以外の季節的に雇用される者です。この場合、雇用保険被保険者離職証明書の記入時には、退職日を含む月からさかのぼって被保険者期間算定対象期間を記載する必要があります。

さらに、短期雇用特例被保険者が1年以上雇用された場合、その日以降は当該労働者を一般被保険者(65歳未満)または高年齢被保険者(65歳以上)に区分します。しかし、在籍期間が1年未満で頻繁に転職を繰り返し、その度に特例一時金を受け取るような場合、特例被保険者とはみなさず一般被保険者として取り扱うので注意しましょう。

3-6. 「高年齢被保険者」に該当する場合

「高年齢被保険者」に該当する場合、まず対象者が65歳以上であることを確認し、その詳細を正確に記入することが重要です。退職者が高年齢被保険者に該当する場合、失業給付の条件に影響するため特に注意が必要です。この場合、「被保険者期間算定対象期間」と「当該期間における賃金支払基礎日数」について、退職前の6ヵ月以上にあたる情報を正確に1ヵ月ずつ遡って記載します。

また、退職者が高年齢被保険者にあてはまる場合、雇用保険被保険者離職証明書の記入において、従来の「高年齢継続被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」に該当しないことを明記する必要があります。これにより、正確な給付条件の適用を確保し、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

特に企業の人事担当者や経理担当者にとって、雇用保険被保険者離職証明書の記入は間接的に従業員の生活に大きな影響を与えるため、慎重に対応しましょう。

3-7. 賃金支払基礎日数が月11日未満の場合

賃金支払基礎日数が月11日未満の場合、原則として、その月は計算に含めません。しかし、賃金支払基礎日数が11日に満たない月でも、労働時間が80時間以上あるか確認することが重要です。具体例を挙げると、その月の労働日数(賃金支払基礎日数)が10日で、1日の労働時間が8時間の場合、労働時間は「10日×8時間=80時間」となります。

この場合、たとえ賃金支払基礎日数が11日未満でも、被保険者期間は1ヵ月として計算されます。計算方法に誤りがあると、被保険者の雇用保険受給資格に影響を与える可能性があるため、正確な期間を計算できる体制を整備しておきましょう。

4. 雇用保険被保険者離職証明書を提出する際の添付書類

雇用保険被保険者離職証明書を提出する際には、離職理由に応じた書類を添付する必要があります。詳しく説明します。

4-1. 雇用保険被保険者資格喪失届が不可欠

雇用保険被保険者離職証明書はあくまでも、雇用保険被保険者資格喪失届の添付書類の一つです。そのため、雇用保険被保険者資格喪失届の作成・提出が不可欠です。

雇用保険被保険者資格喪失届を作成する際、従業員の個人番号(マイナンバー)が必要になるなど、注意点も多くあるので事前によく書き方を確認しておきましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説

4-2. 離職理由に応じた添付書類一覧

雇用保険被保険者離職証明書の作成においては、賃金台帳・給与明細や出勤簿・タイムカードのほかに、離職理由に応じて適切な添付書類を準備することが必要です。これにより、ハローワークは失業給付の所定給付日数などを最終的に判断するため、正確な資料の提出が求められます。以下に、主な離職理由別の添付書類を一覧にまとめています。

|

退職理由 |

添付書類 |

|

自己都合 |

退職願(退職届) |

|

解雇・退職勧奨 |

解雇通知書、退職証明書、労働者名簿 |

|

重責解雇 |

解雇予告除外認定書のコピー ※上記がない場合は「就業規則」「懲罰委員会の議事録」「顛末書(本人の署名付き)」 |

|

契約期間満了 |

雇用契約書 |

|

定年退職 |

就業規則 |

|

再雇用満了 |

就業規則、再雇用規定、再雇用期間における契約書 |

|

休職期間満了 |

就業規則、休職開始時・終了時がわかる通知書 |

|

週20時間未満への変更 |

変更前および変更後の雇用契約書 |

|

30日以上疾病などによって賃金支払いがない場合 |

傷病手当金申請書の医師診断部分のコピー、医師の診断書など |

その他にも、事業所の倒産の場合、裁判所で倒産手続きの申立てを受理したことを証明する書類が必要です。早期退職優遇制度や選択定年制の場合、各制度に関する内容のわかる資料が必要です。

また、移籍出向の場合は、移籍出向に関する事実のわかる資料が求められます。

5. 雇用保険被保険者離職証明書の提出に関するポイント

雇用保険被保険者離職証明書は、従業員の勤務状況・雇用形態などによって書き方に違いがあるため、慎重に作成しなければなりません。また、作成時だけでなく、提出時にも気を付けるべき点があります。

ここでは、雇用保険被保険者離職証明書の提出に関する注意点について詳しく紹介します。

5-1. 雇用保険被保険者離職証明書には提出期限がある

雇用保険被保険者離職証明書の提出期限は、退職日の翌々日(資格喪失日の翌日)から10日以内とされています。なお、離職証明書の提出先は、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。

離職証明書の提出方法には、「窓口」「郵送」「電子申請」の3種類があります。ハローワークの窓口で提出する場合、窓口の営業時間に注意が必要です。郵送の場合、紛失を防止するため、特定記録・簡易書留など追跡できる方法で郵送をおこないましょう。

電子申請であれば、窓口に出向く時間や郵送にかかるコストを削減することができます。また、24時間365日場所を問わず手続きできる点も大きなメリットです。ただし、電子申請するためにアカウントの取得など、事前登録が必要になるので早めに設定を済ませておきましょう。

なお、資本金が1億円を超える法人などは、雇用保険被保険者資格届の電子申請による提出が義務化されているため、離職証明書も電子申請で提出しなければならないので注意が必要です。

関連記事:社会保険手続きの電子申請義務の対象や申請方法について解説

5-2. 離職票が会社に届いたら速やかに退職者に送付する

雇用保険被保険者資格喪失届および離職証明書をハローワークに提出したら、後日離職票が会社に送付されます。退職者は離職票を用いて、失業保険などの社会保険関係の手続きをするため、会社に届いたら速やかに退職者に送付するようにしましょう。

5-3. 法令違反による罰則に気を付ける

雇用保険法第7条に基づき、雇用保険被保険者資格喪失届や離職証明書などを用いて、正しく雇用保険の資格喪失手続きをおこなうことは事業主の義務です。もしも届出をしなかった場合や、偽りの届出をおこなった場合、雇用保険法第83条に則り、6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の罰則を受ける恐れがあります。

このような罰則が科せられないためにも、離職証明書の書き方や提出期限をきちんと理解し、正しく手続きをおこないましょう。本記事では雇用保険について解説しましたが、健康保険や厚生年金保険は離職日の翌日から5日以内に喪失届を提出しなければなりません。同じ社会保険でも届出の期限が異なることを忘れないようにしましょう。

当サイトでは、社会保険の届出期限といった基礎知識や手続き時に担当者が注意すべきことなどを解説した資料を無料で配布しております。資格喪失時だけでなく資格取得時の内容に関しても解説しているため、社会保険の手続きの漏れに不安があるご担当者様は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。

(被保険者に関する届出)

第七条 事業主(省略)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(省略)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

6. 雇用保険被保険者離職証明書に関連するよくある質問

ここでは、雇用保険被保険者離職証明書に関連するよくある質問への回答を紹介します。

6-1. 退職者が離職票をなくしたら再発行できる?

退職者が離職票を紛失もしくは損傷させてしまった場合、離職票の再発行が可能です。原則として、退職者本人が手続きをしますが、会社側で代わりに対応することもできます。

離職票の再発行はハローワークで受け付けています。最もスムーズに手続きを進められるのは事業所を管轄するハローワークとなりますが、会社の管轄外のハローワークでも手続きをすることができます。ただし、会社の管轄外のハローワークでは、再発行までに1週間程度の期間が必要となるので注意が必要です。

なお、離職票の再発行に必要となる書類は、次の通りです。

- 雇用保険被保険者離職票再交付申請書

- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)

- 損傷した離職票(離職票を損傷した場合)

また、離職票の再発行は、ハローワークの窓口だけでなく、郵送や電子申請でも可能です。

6-2. 離職証明書と退職証明書の違いは?

離職証明書と退職証明書は、どちらも従業員が退職する際に交付されるものですが違う書類です。退職証明書とは、労働基準法第22条で定められた、労働者が確かに退職したことを証明するための書類です。退職証明書は、請求があった場合に限り、交付する義務が生じます。

|

離職証明書 |

退職証明書 |

|

|

提出期限 |

退職日の翌々日から10以内 |

希望があったら速やかに |

|

提出先 |

ハローワーク |

従業員 |

|

法律 |

雇用保険法 |

労働基準法 |

このように、離職証明書と退職証明書は異なる書類であるため、正しく違いを把握し、法律に基づき適切に作成しましょう。

(退職時等の証明)

第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

関連記事:離職票と離職証明書の違いや交付されるまでの流れも解説

6-3. 離職証明書を書き間違えたらどうする?

雇用保険被保険者離職証明書は、退職者に応じて記入項目や書き方が変わるため、書き間違えも生じやすいです。誤って解釈されないためにも、初めから作り直すことが推奨されます。

一方、提出後に書き間違えに気づいたら、「雇用保険被保険者資格喪失届取消願」の提出が必要になる可能性もあります。まずは最寄りのハローワークに相談し、指示を仰ぎましょう。

7. 雇用保険被保険者離職証明書を正しく作成して期日までに提出しよう!

従業員が退職する際は、離職票を発行するためにも、雇用保険被保険者資格喪失届に加えて、雇用保険被保険者離職証明書を作成したうえで、ハローワークに提出し、雇用保険の資格喪失手続きをおこなう必要があります。雇用保険被保険者離職証明書の手続きをする場合、退職者とのトラブルを避けるためにも、書類提出前には退職者本人から署名・捺印をもらうようにしましょう。

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。

「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。

とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

◆この資料でわかること

- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント

- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧

- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説

- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?

この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

書き方の関連記事

-

報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説

人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24

-

顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介

人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24

-

回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26

社会保険の関連記事

-

雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説

人事・労務管理公開日:2025.08.08更新日:2025.08.27

-

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.13更新日:2025.10.09

-

70歳以上の従業員の社会保険を解説!必要な手続きや注意点とは

人事・労務管理公開日:2022.04.16更新日:2026.01.28