雇用保険被保険者資格取得届の「13.職種」欄の区分例と書き方・記入例を解説!

更新日: 2025.4.15 公開日: 2022.1.12 jinjer Blog 編集部

企業が従業員を雇用する際、原則として従業員が「31日以上雇用される見込みがある」「所定労働時間が週20時間以上ある」という2つの条件に該当するのであれば、パートであっても従業員を雇用保険に加入させる必要があります。

これは、企業の職種や規模、従業員の雇用形態に関係なく、すべての従業員が対象になります。

そして、雇用保険の加入手続きの際には所轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、申請をする必要があるのですが、その際に従業員それぞれの仕事内容によって、職種を書き込むことになっています。今回は、その職種欄の書き方について詳しく解説します。

▼そもそも「雇用保険被保険者資格取得届とは?」という方はこちらをご覧ください

雇用保険被保険者資格取得届の記入例・書き方や提出先を分かりやすく解説

目次

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。

「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。

とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

◆この資料でわかること

- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント

- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧

- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説

- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?

この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 雇用保険被保険者資格取得届の「13.職種」欄の区分例

現在、雇用保険被保険者資格取得届には1~27までの記入欄と、事業主の住所・氏名・電話番号、日付などを記入する欄が設けられています。

それぞれの項目には、個人番号(マイナンバー)や被保険者番号、被保険者氏名、生年月日などを記入することになっています。ほとんどの部分はあらかじめ数値などが決まっており、すぐに判断して記入できるのですが、職種欄については申請する側の判断のもとで記入する必要があります。

ここからは、職種欄で選択対象となる11種の職業について、どのようなものが該当するのかを詳しく解説していきます。

1-1. 管理的職業

法人や団体における役員、管理職、国・地方公共団体の各機関で公選された公務員などが含まれます。

具体的な職業例としては、会社部長、課長、支店長、工場長、営業所長など、内部組織における管理職を指します。

1-2. 専門的・技術的職業

教育や医学などの専門的な知識を必要とする仕事や、創作や上演、演奏などといった芸術作品の制作に関わる仕事、法務に従事する仕事や、研究者、公認会計士といった各種専門家や技術者などが含まれます。

具体的な職業例としては、教員、医師、看護師、技師、各種研究者、各種開発技術者、情報処理・通信技術者、農業技術指導員、税理士、弁護士、建築設計士、デザイナー、編集者、音楽家、カメラマン、アナウンサーなどが挙げられます。

1-3. 事務的職業

文書や帳簿の作成、記録、現金の出納、事務機器の操作など、経営管理における補助的な業務を指します。

具体的な職業例としては、経理・人事・受付・医療などの事務員や、銀行や郵便局の窓口係、秘書、検品検収院、イベントプランナー、タイピスト、コールセンターオペレーター、テレフォンアポインターなどが挙げられます。

1-4. 販売の職業

商品をはじめ有価証券・不動産の売買、仲介、代理、勧誘、契約締結などの業務全般を指します。

具体的な職業例としては、各種ショップ店員、各種販売員、実演販売員、レジ係、広告代理人、保険外交員、保険代理人、不動産仲介・売買員などが挙げられます。

1-5. サービスの職業

家事や個人の身の回りのことを支援する業務や、介護、理容・美容、調理、接客、給仕、クリーニング、ビルの管理などの業務を指します。

具体的な職業例としては、ホームヘルパーや介護職員、美容師、理容師、クリーニング師、調理師、ウエイトレス・ウエイター、旅館・ホテルなどの支配人、フロント係、キャビンアテンダント、歯科アシスタント、ツアーコンダクター、清掃員などが挙げられます。

1-6. 保安の職業

国家の防衛をはじめ、個人の身体や生命、財産を保護したり、公共の安全や秩序の維持に努めたりする業務を指します。

具体的な職業例としては、警備員、看守、駐車監視員、道路交通誘導員、ライフセーバー、消防員、消防保安官などが挙げられます。

1-7. 農林漁業の職業

その名のとおり、農業、林業、漁業に従事する業務を指します。

具体的な職業例としては、稲作作業員、畑作作業員、園芸作業員、果樹栽培作業員、きのこ栽培員、伐木作業員、造材作業員、週材作業員、肉牛飼育作業員、鶏舎作業員、豚舎作業員、搾乳作業員、漁師、魚類養殖作業員などが挙げられます。

1-8. 生産工程の職業

原材料の加工や組立など、各種の作品製造における工程作業に従事する業務を指し、短期間で習得できる簡単な業務も含みます。

具体的な職業例としては、塗装工、組立工、修理工、溶接工、機械工、製鉄工、鋳物製造工、金属溶接・溶断工、衣服・繊維製品製造、食料品検査工、食品製造工、配達人、選別、印刷工、電気工などが挙げられます。

1-9. 運輸・機械運転の職業

電車・船舶・航空機・自動車の運転や操縦、定置機械・定置機関・建設機械の運転などに従事する業務を指します。

具体的な職業例としては、電車運転士、車掌、パイロット、ヘリコプターなどの操縦士、バス運転士、バスガイド、タクシードライバー、船長など船舶の運航に関わる機関士、ボイラー技士、トラック・トレーラー・重機などの運転手、ごみ焼却設備捜査員、ビル施設管理者、配電員、火力発電保守員などが挙げられます。

1-10. 建設・採掘の職業

建設作業や電気工事作業、土砂の掘削作業、鉱物の採掘採取作業、建築現場での作業に従事する業務を指します。

具体的な職業例としては、電気工事作業員、ダムやトンネルなどの掘削作業員、アスファルト舗装作業員、土木作業員、送電線の架線・敷設作業員、大工、左官、型枠大工、鳶、内装工、畳工、エアコン取付作業員などが挙げられます。

1-11. 運搬・清掃・包装等の職業

荷物・資材・貨物の運搬や、建物・公園・道路などの清掃、品物の包装などの作業に従事する業務を指します。

具体的な職業例としては、郵便配達員、新聞配達員、倉庫作業員、荷造り作業員、港湾荷役作業員、建物清掃員、産業廃棄物収集作業員、ハウスクリーニング作業員などが挙げられます。

2. 雇用保険被保険者資格取得届の職種欄の書き方

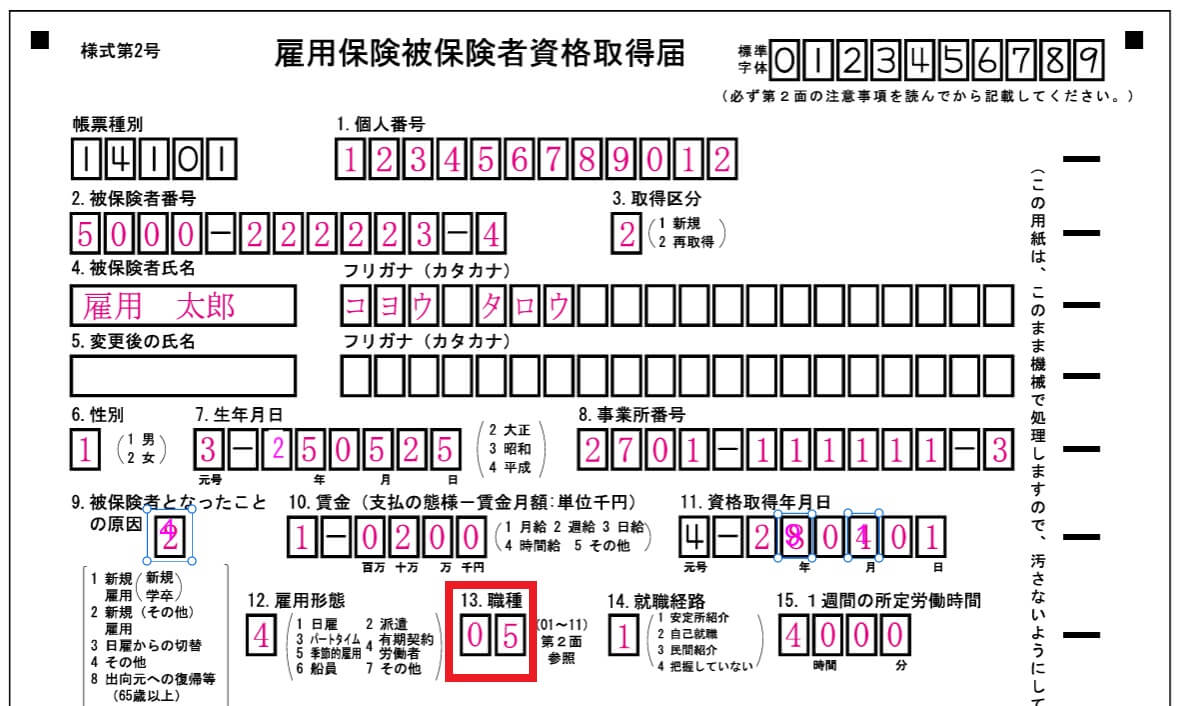

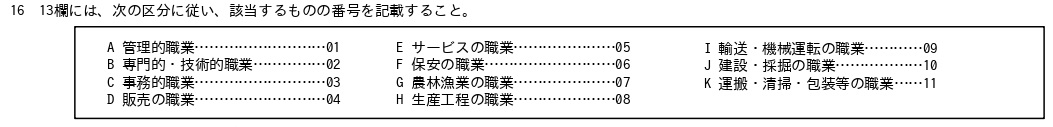

上記で解説した職種の区分例を参考に、続いては実際に雇用保険被保険者資格取得届の職種欄の書き方を説明します。

- A 管理的職業…01

- B 専門的・技術的職業…02

- C 事務的職業…03

- D 販売の職業…04

- E サービスの職業…5

- F 保安の職業…06

- G 農林漁業の職業…07

- H 生産工程の職業…08

- I 輸送・機械運転の職業…09

- J 建設・採掘の職業…10

- K 運搬・清掃・包装等の職業…11

2-1. 「13職種」欄の記入例

まずは雇用保険の加入対象の従業員がどの区分に該当するのかを特定しましょう。例えば、不動産販売の営業職であれば、「D 販売の職業」に該当します。

そのため、「13. 職種欄」には「04」と記入します。ただし、営業所長に該当する場合、「A 管理的職業」となり、「01」と記入しなければならない可能性もあります。職業欄を記入する際、判断に迷うことがあれば、最寄りのハローワークなどに相談してから記入するようにしましょう。

また、紙の雇用保険被保険者資格取得届を提出する場合、光学式文字読取装置(OCR)で記入された内容を読み取られるため、枠内からはみ出すことのないようきれいに記入することが大切です。。雇用保険被保険者資格取得届を手書きで記入するのは手間や時間がかかるので、この機会に電子申請に切り替えるのもおすすめです。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の電子申請のメリットや手続きの流れ

3. 雇用保険被保険者資格取得届の職種の書き方に関するポイント

雇用保険被保険者資格取得届の職種欄の記入は、判断に迷いやすいことも多いです。ここでは、雇用保険被保険者資格取得届の職種の書き方に関するポイントについて詳しく紹介します。

3-1. 職業分類はハローワークインターネットサービスで確認できる

大抵の場合はここまで説明した職業のいずれかに該当するはずですが、分類が分からない場合には、「ハローワークインターネットサービスの厚生労働省編職業分類(令和4年改定)」を確認してみるのも一つの手です。細かく職種が記載されています。

それでも判断に迷う場合は、自分だけで判断せず、所轄のハローワークや社会保険労務士などに相談してみましょう。

3-2. 番号1桁の場合は0を先頭に付ける

雇用保険被保険者資格取得届の職種欄は、2桁で記載します。例えば「A 管理的職業」に該当する場合、「1」と記入するのでなく、「01」と記入するようにしましょう。

もしも1桁で記入してしまうと、「01(A 管理的職業)」と「11(K 運搬・清掃・包装等の職業)」どちらか正確な判断ができないために、ハローワークなどから問い合わせが来る恐れがあるので正しく2桁で記入するようにしましょう。

3-3. 雇用保険被保険者資格取得届には提出期限が定められている

雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、従業員を雇用した月の翌月10日です。もし遅れてしまうと、従業員の雇用保険の加入手続きが遅れることになり、給与計算や保険料納付にも影響が出る恐れがあります。

また、提出期限から遅れて手続きをする場合、なぜ遅れたのかを報告するため「遅延理由書」といった添付書類が必要になるケースもあります。「職種欄」の記載の仕方がわからず、時間がかかる場合でも、提出期限を遵守しましょう。提出期限に間に合いそうにないときは、事前に所轄のハローワークに指示を仰ぐことが推奨されます。

当サイトでは、雇用保険を含む社会保険の手続きについてまとめた資料を無料で配布しております。社会保険の基礎知識や手続きで必要な書類、対応手順だけでなく、担当者が気を付けたいポイントも解説しているため、社会保険の手続きで不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。

4. 雇用保険被保険者資格取得届の職種区分に書き間違いがあったら?

雇用保険被保険者資格取得届の職種欄を間違えて記入してしまうケースもあるかもしれません。ここでは、職種区分に書き間違いがあった場合の対応方法について詳しく紹介します。

4-1. 提出前に気づいた場合

雇用保険被保険者資格取得届を提出する前に、職種欄の書き間違いに気づいたのであれば、自社のみで対応することができます。ただし、雇用保険被保険者資格取得届は機械で読み取られるため、再度作り直すことが大切です。

間違えた箇所を二重線引いて訂正したり、修正テープを用いて記入し直したりすると、正確に読み取れないために、届出を受理してもらえない可能性も考えられます。そのため、提出前に間違いに気づいたのであれば、再度様式をダウンロード・印刷して書き直すようにしましょう。

4-2. 提出後に気づいた場合

雇用保険被保険者資格取得届を提出後に書き間違いに気づいた場合、その手続きの状況にもよりますが、基本的には書き間違いがあった届出で雇用保険加入手続きがおこなわれます。

この場合は「雇用保険被保険者資格取得届等訂正願」を用いて職種欄に関する訂正をしましょう。被保険者番号や訂正理由などの記入が求められます。書き方や対応方法がわからない場合は、ハローワークの担当者に相談しましょう。

参考:雇用保険に関する届出書類の訂正・取消に必要な書類|厚生労働省

5. 正しい判断でスムーズな申請を

雇用保険被保険者資格取得届の職種欄では、すぐに判断がつくものもあれば、「管理的職業にあたるのか」や「専門的・技術的職業とサービスの職業のどちらにあたるのか」など、判断に迷うケースもあります。雇用保険被保険者資格取得届には提出期限があるので、余裕を持って申請できるように記入をおこないましょう。

手書きで雇用保険被保険者資格取得届を作成する場合、間違いがあったときに作り直しの手間がかかります。この機会に電子申請への切り替えも検討してみましょう。

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。

「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。

とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

◆この資料でわかること

- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント

- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧

- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説

- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?

この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

書き方の関連記事

-

報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説

人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24

-

顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介

人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24

-

回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26

雇用保険被保険者資格取得届の関連記事

-

雇用保険被保険者資格取得届とは?書き方や提出先・提出方法をわかりやすく解説!

人事・労務管理公開日:2022.04.08更新日:2025.09.29

-

雇用保険被保険者資格取得届の記入を間違えたときの訂正方法

人事・労務管理公開日:2022.01.13更新日:2025.09.29

-

雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄に記入する内容をくわしく解説

人事・労務管理公開日:2022.01.13更新日:2026.01.29