雇用保険料の端数処理方法とは?計算のやり方や雇用保険料率について解説!

更新日: 2025.4.15 公開日: 2022.4.21 jinjer Blog 編集部

労働保険制度の一種である雇用保険は、企業側が保険料を全額負担する労災保険とは異なり、労働者からも保険料を徴収しなくてはいけません。徴収する保険料は企業側が計算することになりますが、その際に端数が出た場合はどのように処理することが正解なのでしょうか。

この記事では、雇用保険料の端数が出た場合の処理方法について解説します。法令に則った処理方法を理解して、正しく保険料を徴収・納付しましょう。

端数処理の方法は法律で定められており、一定のルールに基づいて処理する必要があります。

雇用保険の徴収方法によって端数の切り捨て・切り上げの対応が異なるため、注意しなければなりません。

とはいえ、端数処理の決まりがわからず、お困りの方もいらっしゃるでしょう。

「端数処理ってどうやるの?」

「自社でおこなっている端数処理の方法が法律に則っているのかわからない」

「具体的に、どんな法律が関わっているのか知りたい」

という方に向けて、端数処理の方法やよくある質問、システムを利用して給与計算業務をミスなく楽におこなう方法について解説した資料を用意しました。

興味がある方は、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

1. 端数が出た場合の雇用保険料はどうする?

雇用保険料の計算には小数点以下が含まれる雇用保険料率を用いますが、端数が出たときに「切り捨てればよいのか、切り上げればよいのか」迷ってしまう人も多いでしょう。まずは、端数が出た場合の雇用保険料の基本的なルールについて解説します。

1-1. 雇用保険料の計算では端数が出るケースがある

そもそも、雇用保険料の計算で端数が出ることは決して珍しいケースではありません。

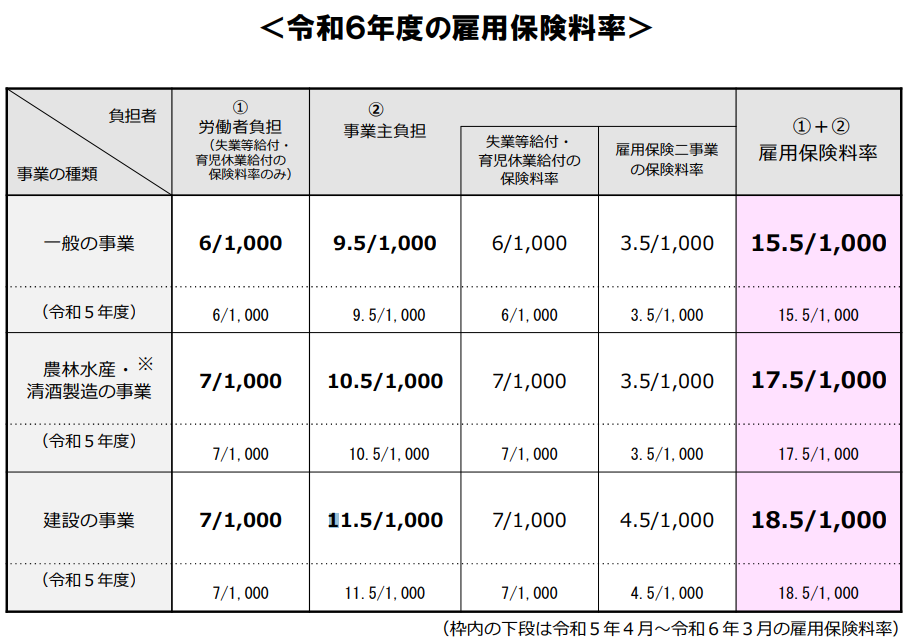

雇用保険料の計算方法は「計算対象となる給与 × 雇用保険料率」です。雇用保険料率は業種によって異なり、令和7年度の保険料率は以下のように定められています。

引用:令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省

従業員側は「失業等給付・育児休業給付の保険料率」だけが適用となりますが、事業主側はさらに「雇用保険二事業の保険料率」も適用されます。雇用保険料の計算には小数点以下の計算を含む乗法が必要になるため、端数が出ることは非常に多いです。

この端数の取り扱いについて、明確なルールを設けておかないと混乱が生じてしまうおそれがあります。スムーズかつ公平な賃金計算をするためにも、端数が発生したときの処理方法を理解しておくことは重要なのです。

また、雇用保険以外の社会保険(厚生年金保険や健康保険など)でも端数は発生することがあるので、不安な方は同様に確認しておきましょう。

関連記事:雇用保険料の引き上げ内容は?背景・理由や影響について解説

関連記事:厚生年金保険料とは?保険料率や計算方法などわかりやすく解説

1-2. 基本「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に則って処理する

雇用保険料の端数処理は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に則っておこなうことが基本となります。このことは厚生労働省からも周知されており、政府としての公式な見解だと考えて問題ありません。[注1]

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の2条1~2項および3条1項をまとめると、以下のような内容になります。[注2]

◎第2条

通貨の額面価格の単位は円とし、1円未満の金額の計算単位は「銭」および「厘」とする。銭は円の100分の1をいい、厘は銭の10分の1である。

◎第3条

債務の弁済を現金の支払いによりおこなう場合において、支払うべき金額を以下のとおり処理する。

50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる

50銭以上1円未満の端数があるときは、1円として計算する

後述しますが、雇用保険料の徴収方法によって細かい処理方法は変わってくるため、計算の際は注意が必要です。

[注1]労働保険料の申告・納付|厚生労働省

[注2]通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律|e-Gov法令検索

1-3. 企業の慣習や特約に応じて処理することも可能

雇用保険料の基本的な端数処理の方法は先述のとおりですが、労使の間に慣習的な取り扱いなどの特約がある場合は、それに応じた処理をすることも可能です。

実際「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の3条には、「特約がある場合には、この限りでない」と記載があります。そのため、必ずしも法令通りの処理をおこなう必要はありません。

「1円未満の金額はいくらであっても切り捨てる」などといった慣習がある場合は、その端数処理の方法を採用することも可能です。

2. 雇用保険料の端数処理方法

先ほども説明したとおり、雇用保険料の徴収方法によって端数の処理方法は若干異なります。ここでは、具体的な処理方法について2パターンに分けて紹介します。

2-1. 被保険者負担額を源泉控除で徴収するとき

雇用保険の被保険者負担額を源泉控除で徴収する場合は、企業側が従業員に賃金(債務)を弁済することになります。そのため、賃金を従業員に支払う時点で「弁済額である給与」の端数処理をする必要があります。

このケースでは、「50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ」の処理をおこないましょう。[注3]

◎計算例 給与が24万3,500円で従業員負担割合が0.3%と仮定する場合

従業員負担額:24万3,500円×0.3%=730.5円

50銭であるため切り捨てとなり、給与から天引きすべき従業員負担分の雇用保険料は730円となります。

[注3]雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法|厚生労働省

2-2. 被保険者負担額を現金で徴収するとき

雇用保険料を被保険者から現金で徴収するときは、従業員が企業から受け取った給与の中から保険料(債権)を支払うという考え方になります。この場合は、従業員が企業に対して債権を弁済することになるので、「従業員負担分の保険料そのもの」の端数処理をおこないましょう。

このケースでは、「50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げ」の処理をおこないます。

◎計算例 給与が24万3,500円で従業員負担割合が0.3%と仮定する場合

従業員負担額:24万3,500円 × 0.3%= 730.5円(=弁済額)

この従業員負担額自体の端数処理をおこなえばよいので、企業は切り上げをした保険料の731円を受け取ればよいということになります。

このように、雇用保険料の端数処理の方法は、法律(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律)に基づき、保険料を徴収するやり方によって変わります。雇用保険料の計算に関連する法律や、具体的な端数処理の方法についてより詳しく知りたい方は、こちらの資料でわかりやすく解説しているので、あわせてご確認ください。

関連記事:社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

2-3. 【注意】雇用保険料率は改定される可能性あり

今回の雇用保険料の端数処理における計算の具体例では、従業員負担分を0.3%として解説しました。しかし、令和7年度(2025年度)の雇用保険料率(従業員負担分・一般事業)は0.55%です。令和5年度から令和6年度に変わる際の雇用保険料率に変更はありませんでしたが、令和7年度については、前年度(令和6年度)から引き下げられているので注意が必要です。

雇用保険料率は財政状況などを加味して、毎年改定される可能性があります。最新の雇用保険料率を反映せず、給与計算をおこなうと、誤って徴収・納付すべき雇用保険料が計算され、トラブルを生む恐れもあります。雇用保険料率の改定タイミングに注意し、正しく保険料を計算・徴収できる仕組みを整備しましょう。

関連記事:雇用保険料率とは?業種によって異なる理由や2024年度の雇用保険料を紹介

3. 雇用保険料の端数処理方法は企業によって異なる?

前項まででは、法令に則った雇用保険料の計算方法や端数処理方法について解説しました。しかし、「慣習的な特約がある企業はそれに従っても問題ない」と説明したとおり、実際のところは企業によって端数の処理方法が異なるケースもあります。

もちろん、法令にも記載がある通り企業の方針やルールに従って端数を処理することはまったく問題ありません。慣習的な処理方法を採用していても、適切な保険料を労働基準監督署に申告・納付していれば構わないのです。

ただし、企業によって処理方法が異なると、保険料を徴収される従業員が混乱してしまう可能性がある点に注意しましょう。1円の違いなので気が付かない従業員も多いですが、「月によって端数の処理方法がバラバラ」「転職前の会社と処理方法が異なる」という場合、従業員から不信感を抱かれてしまう可能性があります。

企業としてどのように処理するのか明確なルールを定めておき、質問されたときにしっかりと説明できるように準備しておくことが大切です。

関連記事:【最新版】雇用保険料とは?会社側の負担額や金額についても解説

4. 雇用保険料の端数処理方法を押さえて、正しく保険料を徴収しよう!

雇用保険料の計算をするときは、従業員に支払われる給与に、小数点以下が含まれる雇用保険料率を掛け合わせる必要があるため、1円未満の端数が発生することは多々あります。基本的には、厚生労働省が提示している法令に則った処理方法を採用することになりますが、保険料の徴収方法によって若干計算が変わってくるので、十分に気をつけて処理しましょう。

なお、労使の間で同意が得られていれば、慣習的な特約に従って端数を処理しても問題ありません。どのような処理をおこなうにせよ、従業員に納得してもらえるように「ルールを明示しておく」「説明できるようにしておく」といった準備をすることが肝心です。

端数処理の方法は法律で定められており、一定のルールに基づいて処理する必要があります。

雇用保険の徴収方法によって端数の切り捨て・切り上げの対応が異なるため、注意しなければなりません。

とはいえ、端数処理の決まりがわからず、お困りの方もいらっしゃるでしょう。

「端数処理ってどうやるの?」

「自社でおこなっている端数処理の方法が法律に則っているのかわからない」

「具体的に、どんな法律が関わっているのか知りたい」

という方に向けて、端数処理の方法やよくある質問、システムを利用して給与計算業務をミスなく楽におこなう方法について解説した資料を用意しました。

興味がある方は、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

雇用保険料の関連記事

-

雇用保険料は賞与から引かれる?退職後の取り扱いや社会保険料の種類・計算方法を解説!

勤怠・給与計算公開日:2022.04.24更新日:2025.09.29

-

【最新版】雇用保険料とは?会社側の負担額や金額についても解説

勤怠・給与計算公開日:2022.04.23更新日:2025.09.29

-

雇用保険料の納付方法と期限は?仕組みや仕訳方法もわかりやすく解説

勤怠・給与計算公開日:2022.04.23更新日:2025.03.03