2025年最新版|社会保険の加入条件とは?パート・正社員別に解説

更新日: 2026.1.28 公開日: 2022.1.27 jinjer Blog 編集部

企業は社会保険の加入条件を満たしたとき、社会保険を適用し、また条件を満たした従業員を社会保険に加入させなければなりません。

しかし、近年の法改正により社会保険の加入条件の見直しがされています。特に2025年の法改正によって短時間勤務者の対象範囲や個人事業所の適用範囲が拡大され、企業規模要件や賃金要件が段階的に撤廃されていく予定です。

そのため、企業はこれまで以上に従業員の雇用形態や労働時間を正確に把握し、加入義務の有無を見極めることが求められています。

本記事では、社会保険に加入すべき条件を企業と従業員に分けて解説します。また、社会保険に未加入だった場合のリスク、加入することのメリットデメリットなども紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

労務担当者の実務では、社会保険の加入条件を正しく理解していることが求められます。

一方で、度重なる法改正により、適用条件が変更されたり、パートやアルバイトの加入条件が複雑で、正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな労務担当者の方に向けて、当サイトでは最新の法改正に対応した「社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しています。

- 「法改正もあり、従業員から社会保険の質問や相談がきても、自信をもって回答できないことがある」

- 「社会保険の加入条件を一時的に満たさない場合の対応がわからない」

- 「また社会保険の適用範囲を拡大するって本当?」

資料では、社会保険の制度概要や加入手続きの解説はもちろん、加入条件をわかりやすく図解しています。さらに、よくある質問集をQ&A形式で紹介しているため、従業員への説明資料としても活用できる資料になっております。

適切に社会保険の加入を案内したい方は、ぜひこちらから無料でダウンロードしてお役立てください。

1. 企業と従業員で異なる社会保険の加入条件

社会保険の加入条件を、企業と従業員に分けて整理してみましょう。

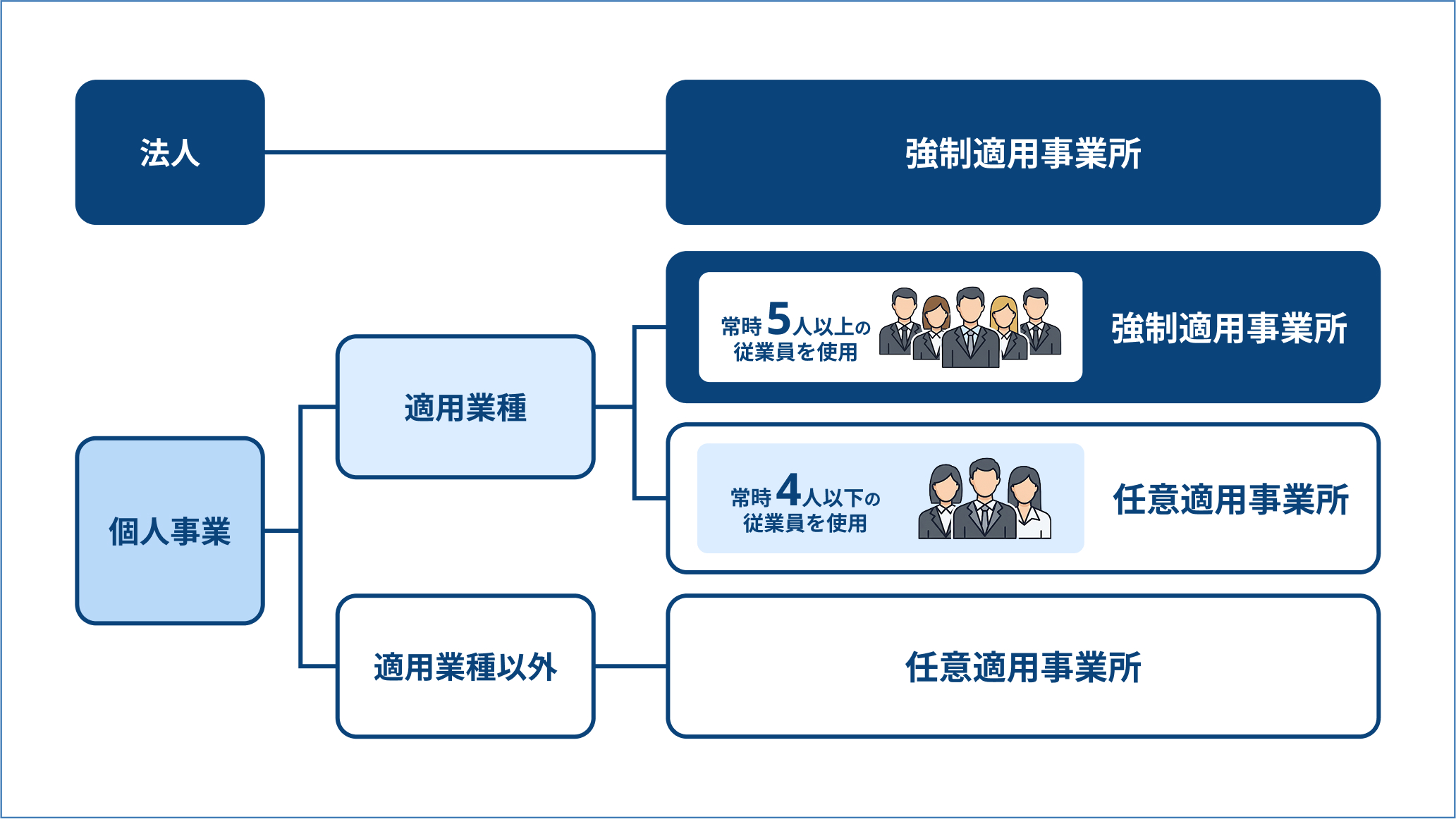

企業は、社会保険が強制的に適用される強制適用事業所と、任意で社会保険を適用させる任意適用事業所に分類されます。仮に従業員個人が社会保険の加入条件を満たしていたとしても、強制適用事業所でなければ、自動的に被保険者にはなりません。

この場合は、被保険者になる従業員の2分の1以上の同意を得て、事業主が社会保険の加入申請を任意でおこなうことが必要です。

一方、従業員は強制適用事業所で雇用されていれば当然に社会保険に加入するわけではありません。パートやアルバイトなどの短時間労働者は、必ずしも社会保険に加入するわけではなく、要件を満たした場合のみ社会保険に加入する義務が発生します。次の章で、加入要件を詳しく解説します。

関連記事:社会保険適用事務所とは?社会保険加入要件や遡及適用について解説

関連記事:社会保険の扶養条件とは?手続きや必要書類、扶養のメリットを解説!

2. パートを含む従業員の社会保険の加入条件

従業員が51人以上の「特定適用事業所」では、社会保険に加入義務のある通常の従業員に加えて、次の4つの条件をすべて満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者(通常の従業員の4分の3未満の働き方をする従業員)は社会保険の加入対象となります。

- 週の勤務時間が20時間以上

- 給与が月額88,000円以上 ※撤廃予定

- 2ヵ月を超えて働く予定がある

- 学生ではない

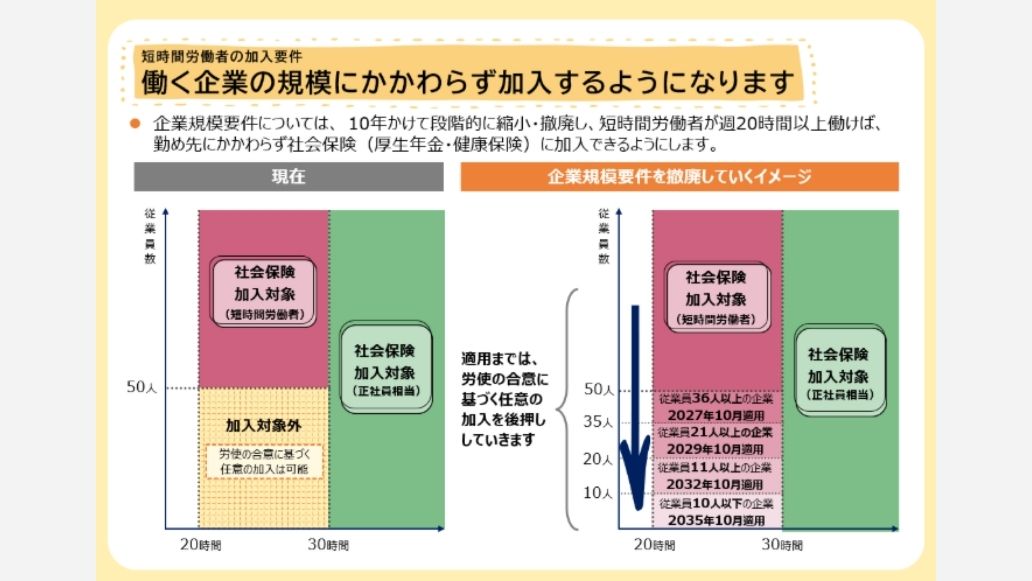

なお、「特定適用事業所」に該当しない従業員数50人以下の企業では、4つの条件を満たしていても、短時間労働者が社会保険に加入する必要はありません。この「特定適用事業所」は従業員が51人以上の企業のことをいいますが、2027年10月から段階的に緩和され2031年10月1日に完全に撤廃される予定です。

2-1. 週の勤務時間が20時間以上

週の所定労働時間が20時間以上が条件の1つです。所定労働時間とは通常の労働時間のことであり、就業規則や雇用契約書で定められます。継続的に20時間を超えるかで判断されるので、繫忙期などで一時的に20時間を超える場合などは加入条件を満たしません。

2-2. 給与が月額88,000円以上

月額給与が88,000円以上であることも条件の1つです。基本給のみでなく役職手当などの固定で支払われる諸手当も加味されます。通勤手当や残業代などの毎月変動する給与は含まれません。

なお、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれるこの賃金要件は、改正法案が公布されてから3年以内に撤廃される予定です。詳しくは4章で解説します。

2-3. 2ヵ月を超えて働く予定がある

雇用期間が2ヵ月を超えて継続する見込みがあることも必要です。最初の契約が2ヵ月未満だったとしても、契約更新によって2ヵ月以上働くことになった場合には、その時点で社会保険の加入対象となります。

2-4. 学生ではない

原則として、学生は社会保険の加入対象外です。ただし、夜間学生、定時制、通信制の学生はこの「学生」には該当せず、ほかの加入条件を満たしていれば社会保険の対象となります。また、卒業見込みで在学中の場合や、休学中の扱いなどは判断が分かれることがあるため、個別の状況に応じた確認が重要です。

3. 企業の社会保険の加入条件

1章で説明したように、どの企業も当然に社会保険の加入義務が発生するわけではありません。この章では企業がどの条件に該当すれば、社会保険の加入義務が発生するのかを解説します。

3-1. 強制適用事業所

株式会社などの法人の場合、雇用する従業員が1人でもいれば強制的に社会保険の適用事業所となります。また、法人だけでなく個人の事業所であっても常時5人以上の従業員を雇用している場合は、社会保険に加入しなければなりません。ただしこの場合は特定17業種が対象であり、農林漁業やサービス業などの業種を除きます。

このように強制的に社会保険の加入義務が生じる事業所のことを強制適用事業所といいます。条件を満たした場合、事由発生日から5日以内に社会保険設置の申請手続きが必要です。

3-2. 任意適用事業所

3-1章の強制適用事業所に当てはまらない個人事業所などであっても、事業主および従業員の2分の1以上の同意を得られれば社会保険に加入可能です。このような事業所を任意適用事業所といいます。

申請には、任意適用申請書や同意書などの書類の提出が必要です。

社会保険の加入日は、申請手続きの完了日となります。入社日に遡って社会保険に加入することができません。任意で社会保険の適用をしたい場合は、任意適用事業所の手続きを早めにおこないましょう。

3-3. 任意特定適用事業所

「特定適用事業所」の基準に満たない企業でも、被保険者の同意に基づく事業主の申し出により、短時間労働者の適用拡大の対象事業所になることが可能です。この申し出により対象事業所となった事業所を「任意特定適用事業所」といいます。

参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

4. 2026年以降の法改正による加入条件の変更

2025年6月に「年金制度改正法」が成立しました。この法律により2026年以降の社会保険の適用拡大が決定しています。

主な変更内容は短時間労働者の賃金要件、企業規模要件の撤廃です。賃金要件はいわゆる「106万円の壁」が適用されていますが、最低賃金の上昇とともに撤廃されます。「106万円の壁」とは、特定適用事業所で働く短時間労働者に適用される要件の1つである、「給与が月額88,000円以上」を年収に換算した金額に由来するものです。この106万円の壁が撤廃されることになりました。

また、現在51名以上となっている企業規模要件は10年かけて段階的に縮小され最終的に撤廃されます。

関連記事:2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ

5. 社会保険加入のメリット

社会保険に加入することは企業側と従業員側それぞれにメリットがあり、企業側と従業員側に分けて考えるとわかりやすいです。ここでは両者のメリットを解説します。

5-1. 社会保険加入の企業側のメリット

社会保険の加入によって企業には次の3つのメリットがあります。

- 採用力が向上する

- 安心できる職場環境を提供できる

- 従業員の定着率が向上する

近年、社会保険を完備することは採用において求められる場面が多いです。逆にいえば、社会保険に未加入の場合、採用活動においては大きなハンデとなるでしょう。

また社会保険には傷病手当金や出産手当金といった万が一の病気や出産時に保障があります。このような保障があることで企業は安心して働ける職場環境を従業員に提供できるでしょう。結果として、従業員の定着率の向上にもつながります。

5-2. 社会保険加入の従業員側のメリット

従業員にとっても、3つのメリットがあります。

- 扶養制度を利用できる

- 働けない期間の給与が保障される

- 将来の年金受給額が増える

社会保険には扶養制度があり、一定の条件を満たせば子や配偶者を保険料の負担なく被扶養者にすることが可能です。また、健康保険には傷病手当金や出産手当金といった制度があり病気や出産によって働けない期間の一定の収入保障があります。

さらに、厚生年金保険に加入することで、将来は国民年金に加えて厚生年金も受給することが可能です。これは老後の生活資金を安定させる要素となり、安心して将来を迎える手助けになるでしょう。

関連記事:社会保険の扶養とは?加入条件と手続き、130万円の壁についても解説

6. 社会保険加入のデメリット

社会保険の加入はメリットばかりではありません。企業と従業員双方にさまざまなデメリットがあります。メリットだけでなく、デメリットも把握しておきましょう。

6-1. 社会保険加入の企業側のデメリット

社会保険の加入によって企業に発生するデメリットは次の2つです。

- 社会保険料の負担が増加する

- 人件費が上昇する

社会保険料は労使折半であるため、企業は従業員分の保険料の約半分を負担する必要があります。そのため、社会保険に加入する従業員が増えるほど企業が負担する社会保険料も増加し全体の人件費が高くなってしまうのです。とくに中小企業では社会保険料の負担が経営を圧迫し、経済的に厳しい状況を生む可能性があります。

6-2. 社会保険加入の従業員側のデメリット

従業員にとってもメリットの多い社会保険ですが、加入によるデメリットも存在します。従業員にとってのデメリットは次の2つです。

- 手取り額が減少する

- 扶養からはずれることで世帯収入が減る可能性がある

社会保険に加入すると社会保険料が毎月の給与から天引きされるため、支給額に比べて実際の手取り額が少なくなることがデメリットです。これまで配偶者等の扶養に入っていた方が扶養からはずれ、自身で社会保険に加入する場合、新たに保険料負担が発生し世帯全体の手取りが減少する可能性もあります。

7. 社会保険に加入させなかった場合に企業が負うリスク

社会保険に加入する条件を満たしているにもかかわらず、社会保険に加入させなかった場合、企業にペナルティが発生します。この章では企業が負うリスクについて解説します。

7-1. 保険料を遡って支払う

社会保険に未加入だった場合、過去2年分まで遡って社会保険料を支払う義務が発生します。社会保険料は労使折半ですが、従業員負担分も含めて企業側が一括で立替払いをした場合、大きな負担となってしまうでしょう。

また、社会保険に未加入だった場合、本来受けられるはずだった保障を受けられなかったと、従業員から損害賠償請求される可能性もあります。

7-2. 追徴金が徴収される

社会保険に加入義務があるにもかかわらず手続きをおこなっていなかった場合、過去にさかのぼって保険料が追徴されます。さらに、追徴された保険料には関連法令に基づき延滞金が課されるため想定以上の負担になることもあり、企業経営にとって無視できないリスクとなるでしょう。

7-3. 拘禁刑もしくは罰金の可能性がある

正当な理由なく社会保険に加入させなかったなど、悪質な理由の場合は、6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰の対象になる可能性もあります。

社会保険未加入による罰則は、次の記事でより詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

関連記事:社会保険未加入での罰則とは?加入が義務付けられている企業や従業員の条件も解説

8. 社会保険は従業員個別の条件を把握し、正しく加入しよう

社会保険の加入条件は、2025年に成立した年金制度改正法により、2026年以降、短時間勤務者の賃金要件や企業規模要件などが順次変更されていきます。最終的には、企業の規模や賃金にかかわらず、週20時間以上働く従業員を社会保険に加入させなければなりません。

ただし、制度は段階的に緩和されていくため、随時、社会保険に加入する条件をキャッチアップして対象者を確認することが重要です。従業員の個別の条件を正しく把握して適切に社会保険に加入させましょう。

労務担当者の実務では、社会保険の加入条件を正しく理解していることが求められます。

一方で、度重なる法改正により、適用条件が変更されたり、パートやアルバイトの加入条件が複雑で、正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな労務担当者の方に向けて、当サイトでは最新の法改正に対応した「社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しています。

- 「法改正もあり、従業員から社会保険の質問や相談がきても、自信をもって回答できないことがある」

- 「社会保険の加入条件を一時的に満たさない場合の対応がわからない」

- 「また社会保険の適用範囲を拡大するって本当?」

資料では、社会保険の制度概要や加入手続きの解説はもちろん、加入条件をわかりやすく図解しています。さらに、よくある質問集をQ&A形式で紹介しているため、従業員への説明資料としても活用できる資料になっております。

適切に社会保険の加入を案内したい方は、ぜひこちらから無料でダウンロードしてお役立てください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

罰則の関連記事

-

企業会計原則とは?7つの一般原則と罰則をわかりやすく解説

経費管理公開日:2022.10.25更新日:2024.05.08

-

粉飾決算とは?罰則や防止方法をわかりやすく解説

経費管理公開日:2022.10.19更新日:2024.05.08

-

試用期間でも社会保険は必要?加入対象や罰則について解説

人事・労務管理公開日:2022.09.16更新日:2025.12.24

社会保険の関連記事

-

雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説

人事・労務管理公開日:2025.08.08更新日:2025.08.27

-

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.13更新日:2025.10.09

-

70歳以上の従業員の社会保険を解説!必要な手続きや注意点とは

人事・労務管理公開日:2022.04.16更新日:2026.01.28