雇用保険被保険者資格喪失届とは?必要になるケースや書き方・提出方法を解説!

更新日: 2025.4.15 公開日: 2022.4.5 jinjer Blog 編集部

従業員の退職などで雇用保険の資格を喪失させるためには、「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。雇用保険被保険者資格喪失届はその後の失業手当の申請にも関わる重要な手続きとなるため、担当者は可能な限り迅速に届け出ることが大切です。

この記事では、雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要となるケースや、書き方、提出方法について詳しく解説します。スムーズに手続きをおこなうためにも、それぞれしっかりチェックしておきましょう。

関連記事:雇用保険とは?パート・アルバイトの適用や給付内容についてわかりやすく解説

目次

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。

「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。

とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

◆この資料でわかること

- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント

- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧

- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説

- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?

この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 雇用保険被保険者資格喪失届とは

雇用保険被保険者資格喪失届とは、雇用保険の被保険者としての資格を喪失させるための届出です。

会社が従業員を新しく採用した場合、雇用保険加入の手続きが必要となります。そして、従業員の退職や死亡、取締役に就任、出向先への復帰などの理由により、雇用保険の被保険者でなくなった際は、雇用保険から外れる手続きをおこなわなければなりません。

退職した従業員が失業手当を受給するのに必要な手続きでもあるため、決められた期限内に手続きをおこなうことが重要です。

1-1. 雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケース

雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要になるのは、従業員が雇用保険の被保険者でなくなったタイミングです。従業員が雇用保険の被保険者でなくなるケースとして、以下のような理由が挙げられます。

- 従業員が離職したとき

- 従業員が死亡した場合

- 従業員が役員になったとき

- 従業員が他の会社へ出向となったとき

- 従業員の週の所定労働時間が20時間未満に変更されたとき

このように、雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員の離職以外にも、さまざまな理由で必要になるので注意しましょう。

1-2. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限

雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が雇用保険の被保険者ではなくなった翌日(資格喪失日の翌日)から数えて、10日以内に管轄のハローワーク(公共職業安定所)まで届け出る必要があります。従業員が退職などをしてから期限までは短いため、早めに手続きを進めることが大切です。

1-3. 雇用保険被保険者資格喪失届の入手方法

雇用保険被保険者資格喪失届は、ハローワークインターネットサービスからダウンロードして入手することが可能です。手書き用のタイプと、入力後にダウンロードできるタイプの2通りから選ぶことができます。作業しやすい方を選んで、作成をおこなうと良いでしょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説

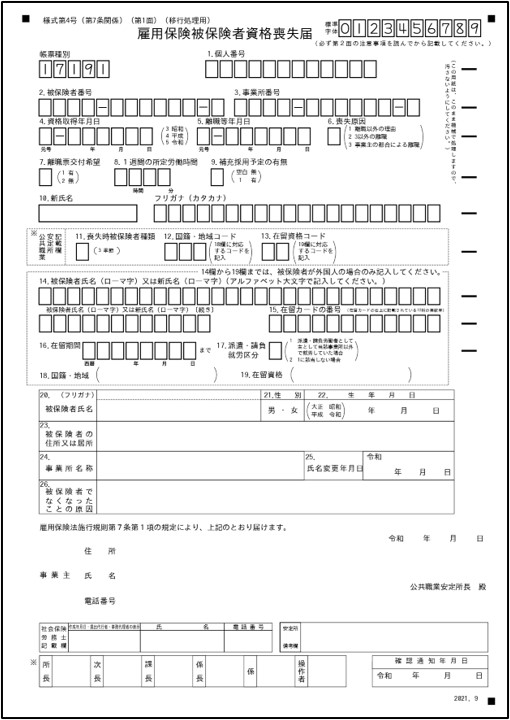

2. 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方

雇用保険被保険者資格喪失届は、ハローワークのサイトからダウンロードできます。

以下、雇用保険被保険者資格喪失届のそれぞれの項目と書き方について、詳しく解説していきます。

2-1. 個人番号

1欄には、被保険者の個人番号(マイナンバー)を記載します。個人番号を記入する際、雇用保険の資格を喪失した本人かどうか身分確認が必ず必要です。

2-2. 被保険者番号

2欄には、雇用保険に加入した際に発行される「雇用保険被保険者証」に記載された被保険者番号を記入します。

現在の被保険者番号は11桁ですが、1981年7月6日以前に発行された被保険者番号は16桁となっています。16桁の被保険者番号をもつ従業員の場合は、被保険者証下段の10桁の数字を被保険者番号として記載しましょう。なお、10桁で記入する場合は、左詰めで記載をし、最後の枠は空白で問題ありません。

2-3. 事業所番号

3欄には、雇用保険に加入している事業所ごとに付番される事業所番号を記入します。事業所番号は「適用事業所台帳(雇用保険適用事業所設置届事業主控)」や「雇用保険被保険者資格取得届等確認通知書(事業主通知用)」で確認できます。

2-4. 資格取得年月日・離職等年月日

資格取得年月日欄(4欄)には、従業員が会社に入社した日を記入します。試用期間や研修期間などがある場合でも、雇い入れ日を記載する必要があるので注意しましょう。2024年(令和6年)4月1日に入社した場合、記入例は「5-060401」です。元号を選択し、和暦で記入することになります。なお、年・月・日が1桁の場合、先頭に0を付けることを忘れないようにしましょう。

離職等年月日欄(5欄)には、従業員の退職年月日を記入しましょう。なお、死亡による資格喪失の場合は、死亡年月日を記入します。2025年(令和7年)3月31日に退職した場合、記入例は「5-070331」です。記入の仕方は、資格取得年月日と同様となります。

2-5. 喪失原因・離職票交付希望

喪失原因欄(6欄)には、従業員の退職など被保険者でなくなる理由を記入します。次の区分に従って該当する区分の番号を記入しましょう。

| 区分1:離職以外の理由 | 区分2:区分3以外の理由 | 区分3:事業主都合による理由 |

| ・被保険者の死亡 ・在籍出向 ・出向元への復帰 |

・自己都合による退職 ・契約期間満了 ・60歳以上の定年退職(継続雇用制度あり) ・移籍出向 ・取締役への就任など |

・会社都合による退職 ・会社の勧奨による退職(希望退職の募集など) ・65歳未満の定年退職(継続雇用制度なし) |

また、離職票交付希望欄(7欄)には、離職票の発行を希望する場合は1、希望しない場合には2を記入します。

2-6. 1週間の所定労働時間

8欄には、雇用保険喪失の対象となる従業員の1週間の所定労働時間を記入します。5欄に記入された時点での週の所定労働時間を記入する必要があるので注意しましょう。

2-7. 補充採用予定の有無

9欄には、退職した従業員の代わりに新しく従業員を採用する予定がある場合には1を記入し、ない場合には空欄にします。

2-8. 新氏名

新氏名欄(10欄)は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出の際に、雇用保険被保険者証と氏名が異なる場合に記載する項目です。変更がない場合は空欄にします。

2-9. 被保険者の氏名・性別・生年月日・住所又は居所

20欄から23欄までには、退職する従業員の氏名と性別、生年月日、住所(もしくは居所)を記入します。なお、氏名変更があった場合、20欄には変更前の氏名を記入しなければなりません。

また、住所・居所欄(23欄)には、離職後の住所・居所が明らかな場合、その住所・居所を記載します。一方、明らかでない場合は、離職時の住所・居所を記入することになるので注意しましょう。

2-10. 事業所名称

24欄は、事業所の名称を記入する欄です。例えば「〇〇株式会社 ××支店」などと記入します。

2-11. 氏名変更年月日

25欄は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、雇用保険被保険者証と氏名が異なる場合に記載する項目です。氏名が変わった日付(年月日)を記入します。氏名変更がない場合は、空欄で問題ありません。

2-12. 被保険者でなくなったことの原因

26欄には、退職理由などの概要について、詳しく記入する欄です。離職にいたった経緯について具体的に書きましょう。離職理由などにより、失業保険の受給資格の可否や給付日数が変わってくるので注意が必要です。

2-13. 事業主

雇用保険被保険者資格喪失届には、事業主の住所・氏名・電話番号の記入も必要です。事業主が法人の場合は、主たる事務所の所在地と法人の名称を記載し、代表者の氏名を付記しましょう。

2-14. 届出年月日

会社がハローワークに雇用保険被保険者資格喪失を提出する日付を記入します。

2-15. 申請先

雇用保険被保険者資格喪失を提出するハローワークの事業所名を記載します。

なお、以下の14欄から19欄は、雇用保険の被保険者が外国人の場合に記入します。

- 被保険者氏名(ローマ字)または新氏名(ローマ字)(14欄)

- 在留カードの番号(15欄)

- 在留期間(16欄)

- 派遣・請負就労区分(17欄)

- 国籍・地域(18欄)

- 在留資格(19欄)

参照:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワーク インターネットサービス

本記事では、雇用保険被保険者資格喪失届についての取り扱いを解説しておりますが、資格喪失のタイミングで雇用保険以外にも社会保険(健康保険や厚生年金保険)の喪失届の提出が必要となるため忘れずに対応しましょう。当サイトでは、社会保険手続きにおいて担当者が気を付けるべきポイントなどをまとめた資料を無料で配布しております。社会保険の手続きについて不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:【記入例あり】雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や添付書類とは?

3. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法

雇用保険被保険者資格喪失届の作成が完了したら、提出が必要です。雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法には「窓口」「郵送」「電子申請」の3種類があります。ここでは、それぞれの提出方法について詳しく紹介します。

3-1. ハローワーク窓口に持参する

雇用保険被保険者資格喪失届は、ハローワークインターネットサービスからダウンロードして入手することが可能です。手書き用のタイプと、入力後にダウンロードできるタイプの2通りから選ぶことができます。作業しやすい方を選んで、作成をおこなうと良いでしょう。

3-2. 郵送する

雇用保険被保険者資格喪失届を事業所を管轄するハローワークに郵送することで、提出することも可能です。郵送であれば、窓口に出向く手間を削減することができます。

ただし、雇用保険被保険者資格喪失届には個人情報(マイナンバー)や被保険者番号などの機密情報が記されているため、紛失・盗難にあわないよう、簡易書留やレターパックなど、送付履歴が残る方法で郵送することが推奨されます。

実際に雇用保険被保険者資格喪失届がハローワークに届いた日が提出日になるので、タイムラグを考慮し、早めに郵送手続きをすることが大切です。また、郵送の際は、事業所の連絡先が把握できるものや、切手を貼付した返信用封筒なども同封する必要があるため気を付けましょう。

3-3. 電子申請する

雇用保険被保険者資格喪失届は、e-Gov(イーガブ)を用いて、電子申請で提出することも可能です。電子申請の場合、パソコンなどの端末とネットワーク環境があれば、時間や場所を問わず申請できます。また、印刷代や郵送費用などのコストも減らせます。

電子申請には多くのメリットがありますが、事前に電子申請の登録手続きが必要です。また、2020年4月から、資本金1億円超えの企業など、一部の法人においては電子申請による提出が義務付けられているため注意しましょう。

関連記事:社会保険手続きの電子申請義務の対象や申請方法について解説

4. 雇用保険被保険者資格喪失届の作成・提出に関する注意点

雇用保険被保険者資格喪失届には、作成・提出に関してさまざまな気を付けるべき点があります。ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届の手続きをスムーズに進めるためのポイントについて詳しく紹介します。

4-1. 雇用保険被保険者資格喪失届の様式や書き方のルールは決まっている

雇用保険被保険者資格喪失届は、明確に様式(フォーマット)が定められています。印刷する際は、次のような点に気を付けましょう。

- 白色用紙(A4)に等倍(倍率100%)で印刷されているか

- 基準マーク(3点の■)に欠損やかすれがないか

- 様式が用紙に対して極度に傾いていないか

- 印刷された文字や枠線にかすれがないか・2重印刷されていないか

印刷不良があると、提出しても受理してもらえない可能性があります。また、雇用保険被保険者資格喪失届は、光学式文字読取装置(OCR)で読み取りがおこなわれることを念頭に置き作成を進めましょう。

4-2. 離職票の必要性などにより添付書類が変わる

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際、原則として、次の添付書類が必要です。

- 雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)

- 出勤簿

- 退職辞令発令書類

- 労働者名簿

- 賃金台帳

- 離職理由が確認できる書類(退職届など)

離職票の交付が必要な場合、離職証明書の添付が必要です。しかし、転職先が決まっているなど、退職予定の従業員が離職票の交付を希望しない場合、離職証明書を添付しなくても問題ありません。

ただし、離職日において59歳以上の従業員については、希望の有無に関係なく、離職票を交付する必要があります。そのため、離職証明書の添付も必須です。このように、離職票の必要性などによって、雇用保険被保険者資格喪失届の添付書類は変わってくるので気を付けましょう。

関連記事:雇用保険被保険者離職証明書の書き方を記入例を用いて解説!添付書類の注意点まで

4-3. 期限に遅れて提出すると罰則やトラブルにつながる

雇用保険被保険者資格喪失届は提出期限(資格喪失日の翌日から10日後)を多少過ぎてもハローワークで受理してもらえます。しかし、大幅に遅れれば、離職票の発行にも時間を要し、退職者の失業保険の手続きに影響を及ぼす恐れがあります。

また、転職先で新しく雇用保険に加入しようとしても、前職の資格喪失手続きが済んでいないために加入手続きを進められない可能性もあります。さらに、会社側が雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要となるタイミングで届出をおこなわなかった場合、もしくは虚偽の届出をした場合、雇用保険法に基づき、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則が科される恐れもあるので注意しましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や提出時に必要な添付資料などを解説

5. 雇用保険被保険者資格喪失届は従業員の退職時に余裕を持って手続きしよう

雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員の退職・死亡などにより、雇用保険の資格を喪失させるために会社側が届出をおこなう必要のある書類です。

従業員の退職日の翌々日(資格喪失日の翌日)から10日以内にハローワークに届出を提出しなければならないので迅速な対応が必要です。

スムーズに届け出るため、担当者は出勤簿や退職辞令発令書類、労働者名簿などの必要書類を揃えておくとともに、記載内容に誤りがないようしっかりチェックすることが大切です。また、手続きを効率化するため、電子申請の採用も検討してみましょう。

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。

「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。

とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

◆この資料でわかること

- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント

- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧

- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説

- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?

この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

書き方の関連記事

-

報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説

人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24

-

顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介

人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24

-

回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26

雇用保険の関連記事

-

被保険者住所変更届の手続き方法とは?記入方法や注意点を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.17更新日:2025.11.21

-

雇用保険被保険者証とは?いつ必要になるかや再発行できるかどうかも解説!

人事・労務管理公開日:2022.04.11更新日:2025.09.29

-

雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとの条件や手続き方法を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.10更新日:2026.01.27