労働基準法に定められた休日とは?そのルールを分かりやすく解説

労働基準法に定められた休日は法定休日といい、会社で定めている所定休日と区別しています。

法定休日は「毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」と定められており、左記での労働には36協定だけでなく、割増賃金の支払いも必要です。

この記事では、労働基準法に定められた休日の定義と、休日に働く上でのルール、法定休日の定め方を解説します。

▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。

労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説

【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK

人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?

従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。

本資料では、労働基準法にて定められている内容を元に、休日・休暇の決まりを徹底解説しています。

就業規則に休日・休暇に関する内容が明記されていないなどで労働者とのトラブルを生まないためにも、人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。

1. 労働基準法に規定されている休日とは

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。

引用:労働基準法|e-Gov 法令検索

労働基準法35条1項および2項では、「毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」を労働者に与えることが義務付けられています。(法定休日)

また、「4週間を通じて4日以上の休日」の具体例は下記のとおりとなります。

- 1週目:休日1日

- 2週目:休日2日

- 3週目:休日0日

- 4週目:休日1日

回数の条件を満たしていれば、特定の曜日に休日を設定する必要はないため、土・日・祝日以外を休日としても法律上は問題ありません。

上記に加え、労働基準法では労働時間を「1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならない」と定めています。そのため、1日8時間労働の会社では、週の休日を2日(法定休日と所定休日)取り調整しているケースが多くなります。

そのほかにも休日と似ている休暇や振替休日、代休など年間での休日日数を十分に取得するための手段があるので、これらを一通り解説していきます。

1-1. 年間休日数に法的な決まりはない

労働基準法では、週の休日のみ規定が設けられており、1年間の休日日数は決まりがありません。

年間休日は、労働時間の制限や休日日数の条件があるため、各企業により変動が生じます。

1-2. 法定休日と所定休日の違い

会社の休日には「法定休日」と「所定休日」の2種類があります。

- 法定休日:労働基準法で定められた休日

- 所定休日:会社が任意で付与する休日

法定休日とは労働基準法35条で定められた休日のため、必ず労働者に取得させなくてはいけません。

所定休日は、会社が任意で与える休日です。

例えば1日6時間勤務、週休1日の企業では、法定労働時間(※)、法定休日、どちらの要件も満たしているため、所定休日を設定しなくても、法律上は問題ありません。

(※)法で定められた労働時間の上限は1日8時間、週に40時間まで。今回は6時間×6日間=36時間のため問題なし

関連記事:所定休日と法定休日の違いや運用ルールを分かりやすく解説

1-3. 年間に取得できる休日日数は105日?

労働基準法の第35条には「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回、または4週間に4回の法定休日を与えなければならない」とあります。また労働基準法32条では、労働時間の上限を1日8時間、週40時間までと定めています。

この2つの決まりを適用すれば、1日8時間の労働時間で年間に働かせることのできる日数の上限は260日程度となります。つまり、最低限必要な年間休日数は、365日-260日という計算により105日ということになるのです。

労働基準法の35条に定められているのはあくまで法定休日の考え方です。

たとえば企業が労働基準法第35条の取り決めに応じて毎週1回の休日を設けた場合、年間の休日数は年間の週数と同じ52日前後にとどまります。これでは、年間105日という休日の基準には遠く及びません。

そのため多くの企業では、年間の休日数の基準を満たすために、法定休日とともに法定外休日を設けているというわけです。

先ほど52日間の休日だと基準に満たないとお話ししましたが、実は違法にならないケースがあります。気になる方は関連記事の詳細をご確認ください。

関連記事:労働基準法が定める年間休日の考え方と最低ライン105日の数え方を解説

1-4. 休日と休暇の違い

休日と似た制度に休暇がありますが、両者には明確な違いがあるため注意しましょう。

- 休日:労働の義務がない日のこと

- 休暇:労働者の申請により、労働の義務が免除される日

そのため、労働基準法で定められた「休日」とは、会社側が必ず労働者に与える義務が生じるものです。同じく労働基準法で定められている「休暇」(年次有給休暇など)は、会社が付与し、労働者の申請により利用できます。

上記を混同していると、運用上の違反につながりかねないため、注意しましょう。

関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント

1-5. 法定休暇と特別休暇の違い

上述しましたが、休暇とは労働者の申請により、労働の義務が免除される日のことでした。そして休暇には法定休暇と特別休暇があり、これらをうまく使い分ける必要があるためここで理解しておきましょう。

- 特別休暇:特別休暇は福利厚生として与える休暇のこと。そのため各会社が自由に与えられる

- 法定休暇:会社から自由に与えられるものとは違い、法律で決められている社員の権利として使うことができる休暇

それぞれ例を挙げると、特別休暇は、慶弔休暇、バースデー休暇、アニバーサリー休暇、リフレッシュ休暇などがあります。また法定休暇は、産前産後休暇、年次有給休暇、整理休暇、介護休暇、育児休暇などがあげられます。

休暇をユニークなものを設定することで話題性を生むことができ、会社の魅力になる可能性も考えられるため、自分の会社にはどのような休暇があるのか、ぜひ確認してみてください。

関連記事:特別休暇とは?その種類や導入のポイント・注意点を解説

1-6. 振替休日と代休の違い

振替休日と代休は、そもそも定義が全く異なるものです。厚生労働省によると、それぞれ以下のように定義されています。

- 振替休日:予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすること

- 代休:休日労働が行われたあとに、その代償として以後の特定の労働日を休みとすること

振替休日は「休日と勤務日を入れ替えること」であり、代休は「休日勤務した代わりに休みを取ること」を意味しています。振替では出勤した分の休みをとることが義務付けられていますが、代休では必ずしも休みを取る必要はありません。

振替休日と代休は、多くの会社の就業規則に規定されています。また双方に決定的な違いがあるので、明確に区別した上で運用しないと法律違反になる可能性があり、注意が必要です。

関連記事:振替休日と代休の違いとは?労働基準法違反になりかねないポイントを事例と併せて解説!

2. 労働基準法上の休日のルール

労働基準法義務付けられているのは、法定休日の取得だけではありません。

休日労働が必要となった場合は、事前に36協定を締結し届出ること、割増賃金を支払うことなど、さまざまな運用上のルールが規定されています。

2-1. 法定休日の出勤は36協定の締結と届け出が必要

法定休日に労働をする場合、事前に36協定を締結し、管轄の労働基準監督署に届出が必要です。ここで注意すべきは、法定休日を特定の曜日としているケースと、していないケースで、法定休日労働に該当するか否かが変わる点です。

法定休日を「日曜日」など特定の曜日として就業規則で定めているなら、労働者が土曜日に休み、日曜日に働くときは、36協定の締結が必要です。

法定休日を定めておらず、なおかつ労働者が土曜日・日曜日、共に働く場合は、どちらか一方が法定休日と見なされるため、この場合も36協定の締結が必要です。

土曜日か日曜日のどちらか一方だけを働く場合は、36協定は必要ありません。

上記の違いにより、36協定の締結が必要か否かが異なります。

36協定の締結をせずに休日労働を命じている場合や、週や年間単位で休日が足りていない場合は、労働基準法第119条に基づき、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。十分に注意しましょう。

関連記事:労働基準法の第36条に定められた協定の内容や届出の記入法

2-2. 休日出勤時に割増賃金の支払い忘れがないよう要注意

法定休日に労働させたとき、会社は労働者に割増賃金の支払い(35%の割増)が必要となります。

所定休日の労働は、休日労働ではなく時間外労働として処理して問題ありません。ただし所定休日の出勤の場合は、法定内残業になるのか法定外残業になるかによって割増賃金の発生の有無が異なるため、週の労働時間の計算を忘れずに行い判断するようにしましょう。

関連記事:休日出勤の振替休日は強制できない?割増賃金が必要?運用ルールの注意点

2-3. 法定休日を付与せず違反した場合の罰則

次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

引用:E-Gov法令検索「労働基準法」

会社が法定休日を労働者に与えなかった場合、6ヶ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金を科される可能性があります。(労働基準法第35条1項、労働基準法第119条1号)

また、36協定が未締結・未届けのまま法定休日労働をさせていたり、割増賃金を支払っていなかったりしたときも、処罰の対象となります。

2-4. 振休と代休の取得期限

「振替休日」は、事前に対象の日を特定したうえで実施されるので、基本的には期限はありません。また、「代休」も会社は取得させる義務を負っていないため、法律上の期限はありません。したがって、いずれも各会社で定めている就業規則等の規定に従って運用することになります。

労働基準法115条及び同条に関する行政通達(昭和23年12月15日基発501号)によれば有給休暇の取得請求権は消滅時効に2年間かかります。代休を有給休暇と同様に考えて、最大2年を上限と解することもできますが、労務管理が煩雑になり、長時間労働や未払い賃金の発生が懸念されるため、「労働日の2週間以内」などと賃金計算期間内に取得させるよう期限を定めることが望ましいです。

なお通達では「振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい」とされています。

関連記事:振替休日に期限はある?企業が注意すべきことを解説

関連記事:代休の取得期限はどのくらい?管理のポイントと併せて紹介

3. 労働基準法に基づいた休日の定め方

労働基準法に基づいた法定休日は、特定の曜日に定めることが推奨されています。とはいえ、変形労働制では特定が難しいケースもあります。それぞれの定め方について解説します。

3-1. 法定休日は特定することが推奨されている

法定休日は法律上、特定の曜日にする必要はありません。しかしながら、休日労働の賃金計算を正確にするためにも、法定休日は特定することが望ましいと、厚生労働省より通達されています。(基発第0529001号 平成21年5月29日)

法定休日の特定により、労使トラブルなどを事前に回避できるでしょう。

3-2. 法定休日は振替ることもできる

法定休日を定めることで、労働者があえて出勤し、割増賃金を請求するなど、会社側に不利益が生じるケースも出てきます。

それらの行為を事前に防止する方法として、就業規則に「法定休日の振替を行う旨」を事前に記載するとよいでしょう。振替を行う旨を記載すれば、特定の曜日から別の曜日に法定休日を振り返ることが可能になります。

3-3. 週に1回の法定休日を特定しない場合の運用

法定休日を特定しない場合、就業規則では下記のように明記します。

「法定休日は、〇曜日を起算日とする1週間の、最後の1回の休日とする。」

もし、1週間の起算日が定められていないなら、「日曜日」を起算日として考えます。なお上記の場合、12日連続勤務までは違法となりませんが、13日目から違法になります。

3-4. 4週に4回の法定休日を特定しない場合の運用

1年単位の変形労働時制の場合には、労働基準法では連続労働日数の限度を6日としています。

業務が繁忙な期間(特定期間)を定めた場合には、特定期間については連続労働日数の上限は12日となるので注意が必要です。

4. 法定休日と所定休日の違いを理解して運用しよう

労働基準法で定められた休日を法定休日といい、「毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」と定義されています。法定休日は会社で定めている所定休日と、割増賃金の額などが異なるため、正しく理解していないと、労働基準法違反につながるケースもあります。

法定休日を正しく理解し、勤怠管理を徹底しましょう。

【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

労働基準法の関連記事

-

派遣の就業条件明示書とは?明示事項や労働条件通知書との違いも解説

人事・労務管理公開日:2024.03.18更新日:2024.03.14

-

勤怠・給与計算

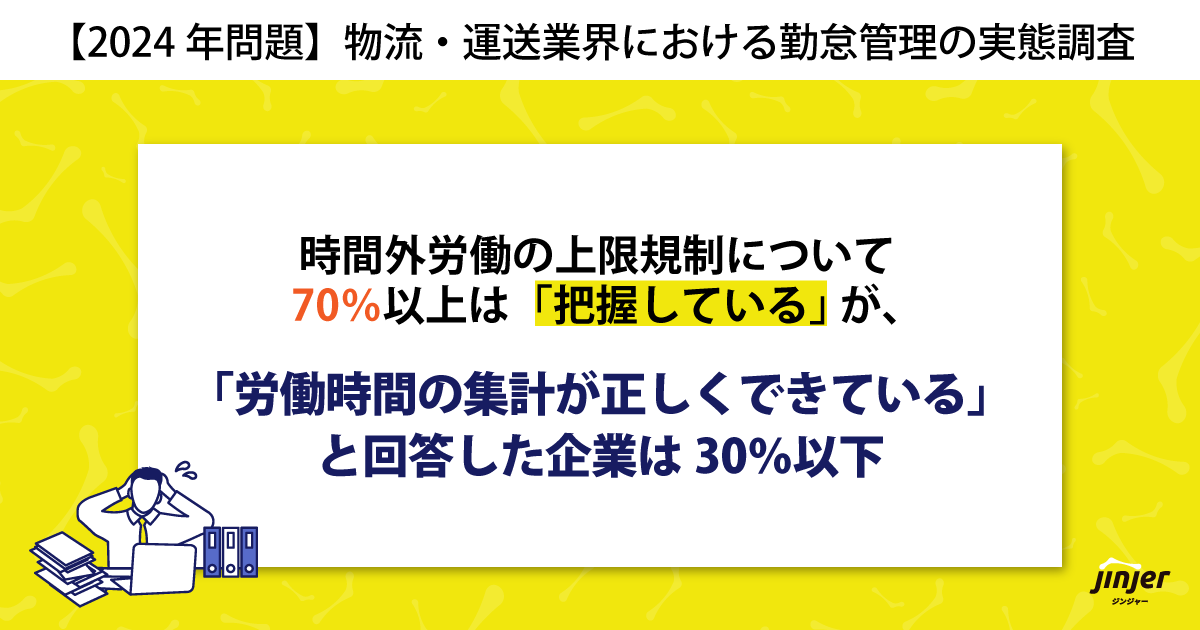

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

-

労働基準法第36条に定められた36協定(時間外・休日労働)の内容や様式を解説

人事・労務管理公開日:2021.10.04更新日:2024.07.16