有給休暇の日数を雇用形態別に解説!発生条件や付与タイミング、最大日数は?

有給休暇の付与日数は、従業員の勤続年数によって変わります。フルタイム労働者の場合、入社半年を経過した時点で10日の有給休暇が付与され、継続勤務年数が増えるにつれて有給休暇の付与日数も増えていきます。一方、パート・アルバイトなどの短時間労働者の場合、勤続年数に加えて所定労働日数によって付与日数が決まる仕組みです。

また、中途入社の従業員が多い企業や従業員が多い企業では、有給休暇が付与されるタイミング(基準日)がバラバラで、労務管理が煩雑化しやすい傾向にあります。そのため、有給休暇の日数を適切に付与するには、有給休暇のルールを正しく理解しなければなりません。

有給休暇は年5日の取得が義務化されており、企業はその取得状況を正確に管理する責任があります。この記事を読み、有給休暇の付与日数の基礎知識を理解しましょう。

関連記事:有給休暇に関する計算を具体例付きで解説!出勤率、日数、金額の計算方法とは?

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しくおこなわれているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与のタイミングから義務化、基準日の変更や効率的な管理方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有休付与が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 有給休暇の法定付与日数

有給休暇は、業種や雇用形態に関係なく、要件を満たしたすべての労働者に与えられます。また、有給休暇の付与日数は、従業員の勤続年数や所定労働日数によって異なります。

有給休暇は、業種や雇用形態に関係なく、要件を満たしたすべての労働者に与えられます。また、有給休暇の付与日数は、従業員の勤続年数や所定労働日数によって異なります。

2019年4月の労働基準法改正によって有給休暇の年5日取得が義務化され、企業は有給休暇を年10日以上付与した労働者に年5日以上確実に取得させる必要があります。

そのためにも、有給休暇の付与日数のルールを正しく理解しておきましょう。

1-1. 正社員・契約社員(フルタイム労働者)の有給休暇の付与日数

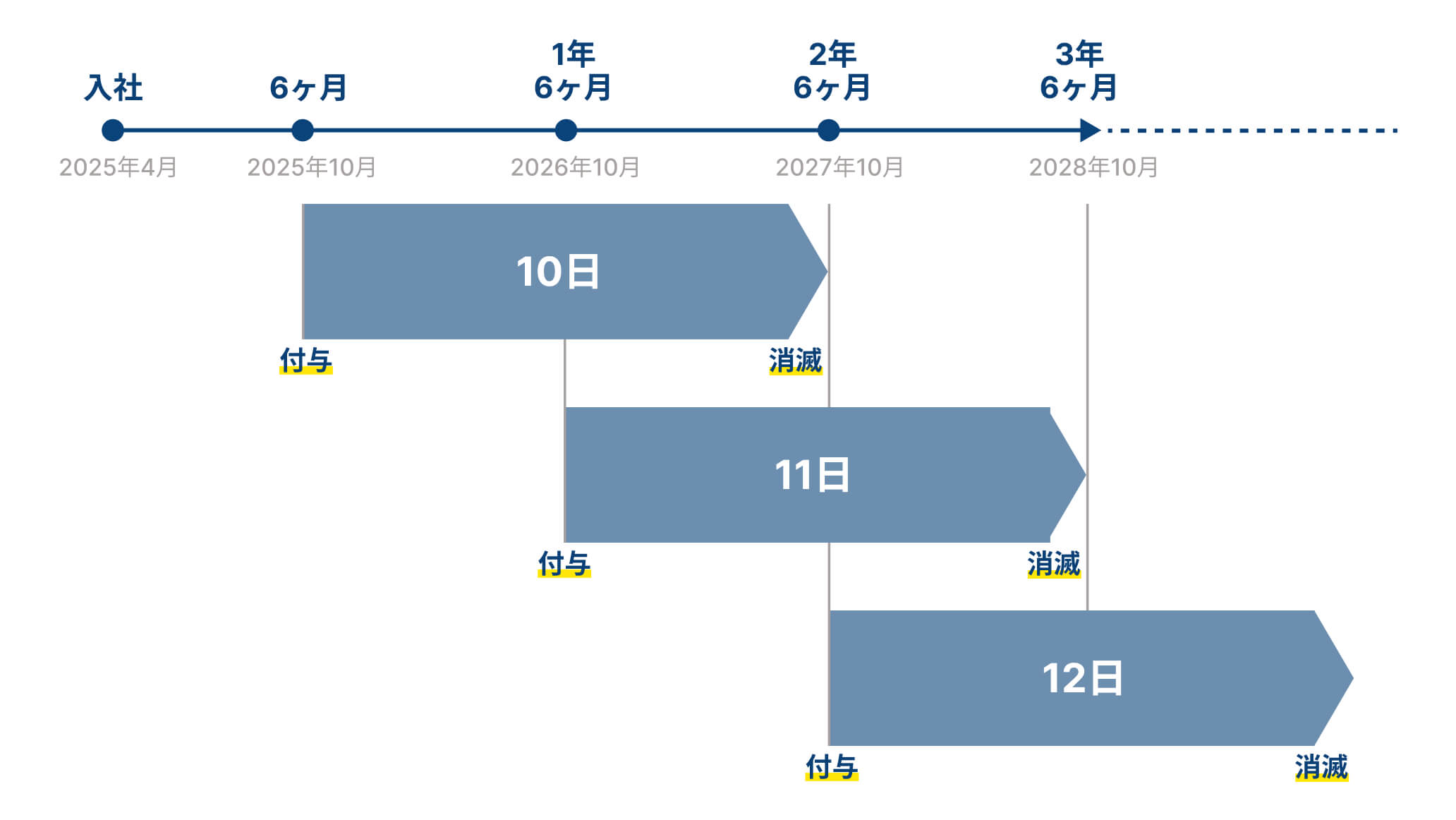

正社員や契約社員といったフルタイム労働者には、雇い入れから半年(6ヵ月)が経過した日に、10日の有給休暇が付与されます。その後、勤続年数に応じて有給休暇の日数が増えていきます。

具体的な勤続年数と付与日数の関係は以下の表のとおりです。

| 勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

参考:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

企業は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対し、年5日の有給休暇を取得させる義務があります。

1-2. パート・アルバイト労働者の有給休暇の付与日数

パートやアルバイト労働者は、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合、継続勤務年数だけでなく週所定労働日数によって付与する有給休暇の日数が変動します。一方で、週所定労働日数が5日以上(もしくは1年間の所定労働日数が217日以上)の場合は、フルタイム労働者と同様の付与日数となります。

勤続年数ごとの具体的な付与日数は、以下の表をご確認ください。なお、週以外の期間によって労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数を参考にしてください。

| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||

| 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | |||

| 付与日数 | 5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |

| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |

| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |

| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |

参考:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

付与日数と同時に確認しておかなければならないのが、有給休暇の年5日取得義務の対象者です。

上の表で、年10日以上有給休暇が付与されている部分が、年5日取得義務の対象者となります。10日以上有給休暇が付与されている労働者は、パート・アルバイトの労働者であっても、年5日の有給休暇を確実に取得させなければなりません。

関連記事:パート・アルバイトにも有給休暇はある!付与日数や発生条件について解説

2. そもそも有給休暇とは?

年次有給休暇とは、正規雇用と非正規雇用を問わず、雇用時から6ヵ月以上経過し、全労働日の出勤率が8割以上の労働者に与えられる法定休暇です。

有給休暇を付与しなければならない条件と対象者を確認したうえで、適切に有給休暇を付与しましょう。

2-1. 有給休暇が発生する要件

年次有給休暇の付与日数は労働基準法第39条で定められており、以下の条件を満たしているすべての労働者が有給休暇を取得できます。

- 雇い入れから6ヵ月以上が経過していること

- 全労働日数のうち8割以上勤務していること

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

原則として雇用された日から6ヵ月が経過した日を起算日(基準日)として、毎年有給休暇が付与されます。

関連記事:有給休暇の労働基準法における定義|付与日数や取得義務化など法律を解説

2-2. 有給休暇の最大日数は?

有給休暇の付与日数は、法定通りに付与した場合、最大で20日です。ただし、20日のうち5日は1年以内に確実に取得させる義務があるため、1年後の有給休暇の残日数は15日となります。

しかし、有給休暇の有効期間は、労働基準法の時効に基づき2年間です。そのため、「年5日の年次有給休暇の取得」以外に有給を取らず、新たに20日の有給休暇が付与されると、最大日数は15日+20日=35日になります。

年5日の有給休暇取得義務については、当年分だけでなく、繰り越された前年度分の有給を取得してもカウントされます。つまり、前年度からの繰り越し分を使って年5日を取得した場合でも、法的義務は果たしたことになるということです。

例えば、年5日の有給取得義務を果たしたうえで前年付与された20日の有給をまったく使わずに繰り越し、さらに今年新たに20日が付与された場合、今年分の取得義務である5日を取得する前には、一時的に最大40日分の有給休暇を保持している従業員が存在する可能性もあります。

なお、労働基準法に定められた日数や期限は最低基準のため、会社独自で法定よりも多く有給休暇を付与してる場合や消滅までの期限を長く設定している場合は、35日(40日)よりも多く有給休暇を保持する場合もあります。

いずれにしても、有給休暇を長期間(1ヵ月分など)まとめて取得されると、業務に支障をきたす可能性があるため、有給休暇の保有日数が上限に近い従業員に対しては、日頃から計画的な取得を促すことが重要です。

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説|厚生労働省

関連記事:【図解】有給休暇の繰越とは?上限やルール、計算方法をわかりやすく解説

3. 有給休暇の「基準日」の考え方

労働基準法では、原則として雇入れの日から6ヵ月が経過した日が、有給休暇を付与する基準日とされています。その後も毎年、この基準日に有給休暇が新しく付与されます。例えば、4月1日入社の従業員の場合、基準日は半年後の10月1日となり、以降、毎年同じ日に有給休暇が付与されます。

ただし、労働基準法は最低基準を定めたものであるため、それよりも基準日を前倒しすることに問題はありません。企業によっては、雇い入れから6ヵ月を待たずに有給休暇を付与したり、管理の簡素化のため全従業員に同じタイミングで有給休暇を付与したりするケースもあります。

3-1. 有給休暇を前倒しや分割で付与する場合の基準日

有給休暇を入社後すぐに数日付与し、半年後に残りの有給休暇の日数を付与する運用をおこなっている企業もあるでしょう。雇い入れ日から6ヵ月が経過するまでに前倒して有給休暇を付与することは可能です。

例えば、入社日に5日の有給休暇を付与し、6ヵ月経過後に残りの5日を付与する「分割付与」も可能です。ただし、その場合、基準日はすべての有給休暇を付与した日ではなく、前倒して付与した日になります。

例えば入社日が4月1日で、入社と同時に5日付与し、10月1日に残りの5日を付与します。この場合、基準日は10月1日ではなく4月1日に前倒しになるため、次回有給休暇を付与するのは翌年の4月1日になります。

関連記事:有給休暇の前借りは違法になる?従業員から依頼された場合の対応方法を解説

3-2. 有給休暇の基準日をそろえる場合

月途中に入社した従業員がいた場合や、ほかの従業員と入社月が異なる従業員が中途入社した場合は、有給付与の基準日を原則通り雇い入れ日から半年後とすると、基準日がバラバラになり、有給休暇の管理が煩雑になります。そのため、労務管理の簡略化を目的に、全従業員の有給休暇の基準日を統一したい企業もあるでしょう。

労働基準法の規定よりも、労働者にとって有利な条件であれば、基準日の統一が可能です。そのため、前倒しする場合であれば、基準日は変更することができます。

例えば、中途入社した日が2025年6月13日だった場合、通常通りの基準日だと、初回の有給が付与されるのは2025年12月13日です。このような管理をしていると、中途入社の従業員が多い企業では有給休暇を付与する日が年に何回も生じ、管理が煩雑になります。そこで、初回の付与を2025年12月13日におこなった後、次回の付与日を2026年4月1日にそろえることで、翌年以降は一斉付与となり、管理負担を大幅に軽減できます。

注意しておきたいことは、基準日を変更する際は必ず本来の基準日よりも前倒した日付にすることです。上記の例だと、新たな基準日を2026年12月13日よりも前にすることは前倒し付与になるため問題ありませんが、新たな基準日を2026年12月13日よりも後にすることは労働者が不利益を被るため認められません。

関連記事:有給休暇義務化における「基準日」とは?5日間の取得義務についても解説

4. 有給休暇の日数を付与する際の注意点・ポイント

有給休暇を付与する際、基準日や付与要件の考え方、年次有給休暇管理簿の作成には注意しなければなりません。それぞれ詳しく解説します。

4-1. 基準日を途中で変更する場合は「前倒し」で付与しなければならない

労働基準法上、基準日を後から変更する場合は、短縮された期間をすべて出勤したとみなし、次回の有給休暇を前倒しで与える必要があります。

例えば、2025年4月1日に入社した従業員の法定基準日は2025年10月1日ですが、これを次回から全従業員で統一するとします。本来、次回の11日分の有給休暇は2026年10月1日に与えられますが、基準日を変更する場合は本来の基準日よりも前倒して付与しなければならないため、2026年10月1日よりも前に付与することになります。

このように、基準日を変更する際は、労働者に不利益が生じないよう付与タイミングと付与日数に十分配慮しなければなりません。

4-2. 出勤率が8割に満たなかった年も継続勤務年数に含まれる

有給休暇は出勤率8割以上が発生要件の一つであり、出勤率が8割に満たなかった年は有給休暇が付与されません。ただし、出勤率が8割未満の年も勤務継続年数には含める必要があります。

例えば、勤務継続年数が1年6ヵ月の年に出勤率が8割未満で有給休暇が11日分付与されなくても、翌年に出勤率が8割以上であった場合、勤務継続年数は2年6ヵ月となり、11日分ではなく12日分が新たに付与されることになるので注意しましょう。

4-3. 有給休暇管理簿の作成と保存が必要

企業には、労働者がいつ何日有給休暇を取得したのか管理できるように、付与日・取得日・残日数などの詳細を記載した「年次有給休暇管理簿」の作成が義務付けられています。

この管理簿は、有給を付与した期間および、期間満了後5年間(経過措置として当面の間は3年間)保存しなければなりません。

また、有給休暇の取得ルールについては、就業規則に明記する必要があります。もし、要件を満たす労働者に年5日の有給取得をさせていなかったり、就業規則に記載が欠けていたりした場合は、労働基準法違反として罰則を受ける可能性があるため、正確な管理が求められます。

関連記事:年次有給休暇管理簿の作成が義務化!作成方法と保管期間を解説

4-4. 育児・介護休業中の労働者の有給休暇の付与日数

育児や介護で休業中の場合、実際に出勤していなくても出勤とみなします。そのため、育児・介護休業から復帰した場合、前年度に1回も出勤していないとしても有給休暇を付与しなければなりません。

有給休暇の付与日数は、正社員と同じく継続勤務年数によって決まります。例えば、勤続年数3年半の社員が復帰するのであれば、14日の有給休暇を付与しなければなりません。

また、業務中の病気やケガによる休職も、出勤とみなされる扱いとなり、復職時には同様に有給休暇が付与されます。ただし、私傷病(本人都合による病気やケガ)による休職の場合は、会社の規定によって異なるため、就業規則や社内規定に従って判定しましょう。

4-5. 時短勤務者の有給休暇の付与日数

時短勤務者であっても、条件を満たしているのであれば有給休暇を付与しなければなりません。時短勤務者の付与条件は他の雇用形態と同じく、「雇い入れから6ヵ月が経過していること」と「6ヵ月間の労働日のうち8割以上出勤していること」です。

これらの条件を満たしている時短勤務の従業員の場合、週の所定労働日数が正社員やフルタイムと同様であれば、正社員やフルタイムと同様の条件で付与され、週の所定労働時間が少ないパートやアルバイトと同様であれば、週の労働日によって比例付与となります。

時短勤務だと、イメージ的に有給休暇がないと思ってしまうかもしれませんが、時短勤務であっても週の所定労働日数に応じて有給休暇は発生するので間違えないようにしましょう。

5. 有給休暇の日数を消化する際の注意点・ポイント

有給休暇は付与する際だけでなく、消化する際にも気を付けるべき点があります。ここでは、有給休暇の日数を消化する際の注意点・ポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 有給休暇の有効期限は2年間で、翌年に繰り越すことができる

有給休暇の請求権には時効があり、労働基準法第115条(有給休暇は災害補償その他の請求権に該当)において有効期間は2年と定められていることから、労働者に付与された有給休暇のうち、未消化分は翌年度に繰り越すことが可能です。そのため、未消化分の有給休暇を計算し、翌年度の付与日数に加算することを忘れないようにしましょう。

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

例えば、2025年4月1日に入社した場合、はじめての有給休暇付与は6カ月経過後の2025年10月1日であったとします。

この場合、2025年10月1日時点で付与された10日の有給休暇は2年後の2027年9月30日まで使用することができます。そのため、2回目の付与である2026年10月1日時点では、この年の付与日数11日に加えて2027年9月30日時点まで有効である有給休暇の残数を足し合わせて管理する必要があるのです。

一方で、企業独自に定めた就業規則などで「有給休暇は1年で消滅する」と定めても無効となるので注意しましょう。

関連記事:有給休暇は消滅する?時効や未消化分の取り扱いの注意点

5-2. 働き方改革によって年5日の有給休暇取得が義務化

有給休暇が年に10日以上付与される労働者であれば、正社員、派遣労働者、契約社員、パート・アルバイトを問わず、年に5日分の有給休暇を確実に取得させる必要があります。パート・アルバイトなどの労働者の場合、条件によって年に10日以上付与される場合とされない場合があるため、労働者ごとに対象者かどうかを確認しなければなりません。

また、企業には取得義務化の対象となる労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、有給休暇の取得日数を管理することも義務付けられています。有給休暇の年5日取得義務は罰則付きの規定であり、会社が必要な措置をとらなかった場合、違反者1人あたり最大30万円の罰金が発生する可能性があります。

そのため、勤怠管理の担当者は「確実に」有給を消化してもらえるように、対象の従業員に働きかけることが重要です。是正勧告や罰則を回避するためにも、適切かつ計画的な有給休暇管理の体制づくりが不可欠といえます。

関連記事:有給休暇年5日の取得義務化とは?企業がおこなうべき対応を解説

5-3. 半日・時間単位で取得することも条件付きで可能

年次有給休暇を時間単位や半日単位で取得させる仕組みを整備することも可能です。時間単位で有給を取得させる場合、事前に一定事項を定めた労使協定を結ぶ必要があります。なお、時間単位で付与できる有給日数は最大5日分(例えば1日の所定労働時間が8時間ならば40時間)までとされているので注意しましょう。

一方、半日単位で有給を取得させる場合、労使協定は不要で上限もありません。ただし、従業員とトラブルを生まないためにも、半日単位で有給を取得する場合のルールを就業規則にきちんと明記することが大切です。

当サイトでは、正しく有給管理をおこなえているか確認できるように、有給休暇付与の条件や日数などの正しい知識から取得義務化の対応方法まで、表を用いながらわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。自社の有給管理が法的に問題ないか確認したい方は、こちらのフォームから資料をダウンロードしてご確認ください。

6. 有給休暇の付与日数の仕組みを理解し、法的ルールを順守しよう

今回は、有給休暇の付与日数の考え方や仕組みを解説しました。

有給休暇は労働基準法で定められており、雇い入れ日から6ヵ月の継続勤務、出勤率が8割以上を満たす労働者に付与されます。初回付与は入社から半年後におこなわれ、それ以降は最初に付与された日(基準日)から1年経つごとに日数を増やして有給休暇を付与しなければなりません。

また、有給休暇を付与するタイミングは、労働者の不利益とならない範囲で前倒しすることができます。その場合、有給休暇の基準日も変わる点に注意しましょう。

有給休暇を適切に付与しないと、違法となり罰則を科される場合もあるため、付与すべき日数と基準日を正しく把握しておきましょう。

関連記事:年次有給休暇とは?をわかりやすく解説!付与日数や取得時期も紹介

煩雑な有休管理を効率化させる方法とは?

有給休暇を付与するタイミングは入社日によって異なるうえ、前倒し付与をおこなうと基準日がずれ、付与日数の計算や、きちんと有休を取得ができているかの管理が煩雑になります。

特に紙の申請書で有給休暇を管理している場合は、従業員から残日数の問い合わせがあった際に確認の手間がかかるだけでなく、年5日の取得が確実にできているかの管理をおこなうことが難しくなります。

そのような有休管理の課題を解決してくれるのが、Excelの活用術と勤怠管理システムです。

本記事をご覧になった方に、入社日を入力するだけで基準日や付与日数を計算してくれる関数入りのExcelや、勤怠管理システムで有休取得日数の確認工数をゼロにする方法を紹介した資料を無料で配布しております。

「有休管理を効率化させる方法を知りたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

有給休暇の関連記事

-

有給休暇の計画的付与制度とは?導入方法や注意点を紹介

勤怠・給与計算公開日:2024.12.26更新日:2026.01.30

-

有給休暇の取得率とは?現状や計算方法・メリット・向上させる方法を解説

勤怠・給与計算公開日:2024.12.25更新日:2025.10.06

-

傷病手当金と有給休暇どちらを優先すべき?優先度や両者の違いを解説

勤怠・給与計算公開日:2024.12.25更新日:2026.01.27