雇用保険被保険者資格取得届とは?書き方や提出先・提出方法をわかりやすく解説!

更新日: 2025.9.29 公開日: 2022.4.8 jinjer Blog 編集部

企業には従業員が加入条件を満たしていたら、雇用保険へ加入させる義務があります。その際に用いる書類が「雇用保険被保険者資格取得届」です。今回は雇用保険被保険者資格取得届とはどのような書類なのか、書き方や添付書類、提出方法などを踏まえてわかりやすく解説します。

関連記事:雇用保険とは?パート・アルバイトの適用や給付内容についてわかりやすく解説

目次

入退社のたびに発生する書類作成、行政機関への提出…。

書き損じや、手続きの度にキャビネットを埋め尽くしていく大量のファイル管理に時間を費やしていませんか?

その手間、電子申請で一気に解決できるかもしれません。

◆紙の書類管理から解放される3つのポイント

- 探す手間からの解放: 保管書類はデータで管理。検索すればいつでもすぐに検索可能。

- 手書き・転記からの解放: 人事データをもとに、面倒な申請書類を自動作成。

- 提出・保管からの解放: 作成した書類はオフィスから一括電子申請、物理的な保管場所も不要。

ペーパーレス化で実現する、新しい働き方の第一歩を提案していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 雇用保険被保険者資格取得届とは?

雇用保険被保険者資格取得届とは、従業員を雇用保険へ加入させるために提出する書類です。なお、事業規模や業態に関わらず、1人でも従業員を雇用したら、原則として雇用保険適用事業所となり、手続きが必要になります。

1-1. 雇用保険被保険者資格取得届の入手方法

雇用保険被保険者資格取得届は、ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。

なお、雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、従業員を雇い入れた月の翌月10日までです。4月1日入社であれば、5月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を作成して提出しなくてはいけません。

万が一、未提出のまま雇用保険に加入させなかった場合は、雇用保険法の罰則「6ヵヶ月以上の懲役または30万円以下の罰金」が課せられる恐れもあるため注意が必要です。

1-2. 雇用保険被保険者資格取得届の提出先

雇用保険被保険者資格取得届の提出先は、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。雇用保険の加入対象となる従業員の住所を管轄するハローワークではないので気を付けましょう。

1-3. 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票との違い

雇用保険被保険者資格取得届と混同しやすい書類の一つに、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票があります。この書類は、従業員が自身の雇用保険加入状況を確認する際に使用する書類です。

ハローワークインターネットサービス内の同じ場所に書類がそれぞれ格納されているため、誤ってダウンロードしないように注意しましょう

2. 雇用保険の加入要件をおさらい

従業員が雇用保険の加入要件を満たした場合に、雇用保険被保険者資格取得届の作成・提出が必要です。しかし、日雇労働者を雇用する際など、気を付けるべき点があります。ここでは、雇用保険の加入要件について詳しく紹介します。

2-1. 雇用保険の加入対象者

原則として、次のすべての要件を満たす場合、雇用保険の加入対象者になります。

- 31日以上の雇用見込みがある

- 週の所定労働時間が20時間以上である

- 学生ではない(夜間学生や通信学生を除く)

つまり、正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、雇用保険に加入させなければならない可能性があります。なお、雇用保険の更新規定があり、31日未満での雇い止めが明示されていない場合なども、31日以上の雇用見込みがあると判断されるので注意が必要です。

また、2017年1月の法改正により雇用保険の適用範囲が拡大され、現在では65歳以上の従業員に対しても雇用保険の加入手続きが必要です。さらに、2022年1月の法改正でマルチジョブホルダー制度が施行になり、複数の事業所に勤める65歳以上の雇用保険への加入条件が緩和されているので正しく制度を理解しておきましょう。

雇用保険以外にも、2022年10月の法改正により、健康保険や厚生年金保険の適用範囲が拡大されているため、漏れなく対応しなくてはなりません。そこで当サイトでは、社会保険手続きの詳細や法改正の内容、担当者が気を付けるべきポイントなどをまとめた資料を無料で配布しております。社会保険手続きについて不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:マルチジョブホルダー制度とは?対象要件や手続きの流れについて

2-2. 雇用保険の加入対象外となるケース

「週20時間未満の労働時間」「1ヵ月に満たない雇用契約」「昼間学生に該当する」といった場合、原則的な加入要件を満たさないため、雇用保険に加入させる義務はありません。しかし、原則要件を満たしている場合でも、雇用保険法の適用除外の規定により、次のような労働者は、雇用保険の加入対象外になります。

- 季節的事業に雇用される者(4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者、または週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者が該当)

- 国・地方公共団体の公務員やそれに準ずる事業に雇用される者

- 船員保険の被保険者 など

このように、雇用保険の原則的な加入要件を満たしていても、加入対象とならない可能性があるため注意しましょう。

2-3. 【注意】日雇労働者も雇用保険に加入できるケースがある

日雇労働者とは、「日々雇用される者」や「30日以内の期間を定めて雇用される者」を指します。このような条件で働く労働者は、一般被保険者としての雇用保険の加入条件を満たさないため、原則として雇用保険に加入できません。ただし、同一の事業主の適用事業に連続する2ヵ月のそれぞれの月において18日以上雇用された場合や、継続して31日以上雇用された場合、雇用保険の加入要件を満たすことになるので、雇用保険被保険者資格取得届を用いて雇用保険の加入手続きが必要です。

雇用保険の原則的な加入要件を満たせない日雇労働者であっても、次のいずれかに該当する場合、「日雇労働被保険者」として雇用保険に加入できる可能性があります。

- 適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者

- 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

- 上記以外の者であってハローワークの認可を受けた者

事業者は賃金支払い時に従業員が持つ日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付し、あらかじめ届出した印影の消印をもって保険料を納付します。

日雇労働被保険者手帳を所持していない労働者を雇用した場合、該当の労働者の居住地を管轄するハローワークに雇用保険日雇労働被保険者資格取得届を提出するとともに、労働者に対して手帳の交付を受けるよう指導しましょう。なお、一般被保険者のように、雇用保険被保険者資格取得届を用いて手続きするわけではないため注意が必要です。

関連記事:雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとのケースや手続き方法について

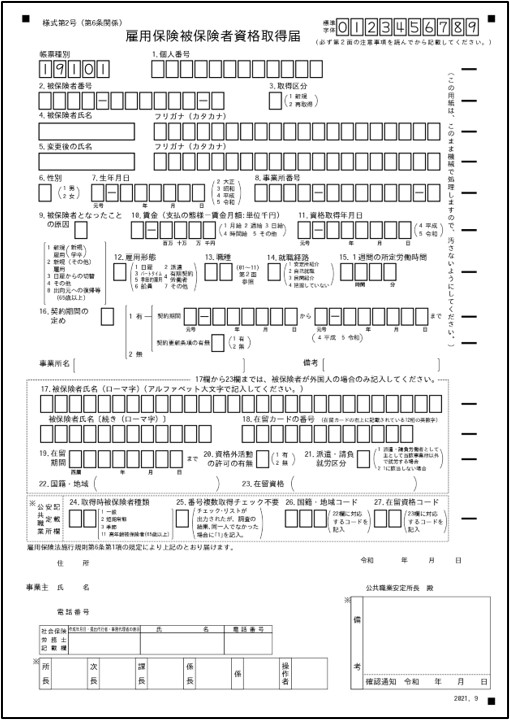

3. 雇用保険被保険者資格取得届の書き方・記入例

雇用保険被保険者資格取得届を作成する際、さまざまな項目に記入をしなければなりません。ここでは、雇用保険被保険者資格取得届の書き方や記入例を紹介します。

3-1. 個人番号(マイナンバー)

1欄には、従業員の個人番号(マイナンバー)を記入します。必ず本人確認をしたうえで記載するようにしましょう。

3-2. 被保険者番号

2欄には、雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号を記入します。しかし、雇用保険に加入したことがない場合、雇用保険被保険者証が発行されていないため記載は不要です。転職などで再び雇用保険に加入する場合は、雇用保険被保険者証を基に被保険者番号を正しく記入しましょう。

3-3. 取得区分

3欄は、「1新規」もしくは「2再取得」から該当するものを選び、その番号を記入します。過去に雇用保険に加入したことがないのであれば「1」を記載することになります。

一方、転職などで再度雇用保険に加入する場合、再取得になるので「2」を記入します。その際は、2欄の被保険者番号の記載も忘れないようにしましょう。

3-4. 被保険者氏名

4欄には、雇用保険の加入対象者の氏名を記入します。フリガナ(カタカナ)を記載する際は、姓と名の間に1枠空けましょう。

3-5. 変更後の氏名

5欄について、3欄で「新規」を選択した場合は記入不要です。一方、「再取得」を選んだ場合で、雇用保険被保険者証に記載されている氏名と現在の氏名が異なるときは、変更後の氏名の記載が必要です。たとえ変更後の氏名を記入した場合も、4欄に変更前の氏名の記載が必要なので注意しましょう。

3-6. 性別

6欄は、「1男」と「2女」から性別を選び、該当するものの番号を記入します。

3-7. 生年月日

7欄は、元号を番号で選び、年月日をそれぞれ2桁で記載します。例えば、生年月日が平成8年1月4日の場合、「4-080104」と記入することになります。年・月・日が1桁の場合、10の位に0を付けて必ず空白がないように記載しましょう。

3-8. 事業所番号

8欄には、雇用保険事業所番号を11桁で記入します。事業所番号は、「適用事業所台帳(雇用保険適用事業所設置届事業主控)」や「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」などで確認できます。

なお、事業所番号が10桁で構成されている場合、左詰めで記載し、最後の枠は空欄のままで問題ありません。

3-9. 被保険者となったことの原因

9欄には、雇用保険の被保険者となったことの原因を次の区分に従って、該当するものの番号を記入します。

|

番号 |

該当するケース |

|

1:新規雇用(新規学卒) |

・新規学校卒業者のうち、資格取得年月日が卒業年の3月1日から6月30日までの間である場合 |

|

2:新規雇用(その他) |

・中途採用者を雇用する場合 ・適用除外されていた者が、新たに雇用関係に基づき就労する場合 |

|

3:日雇からの切替 |

・日雇労働被保険者が一般被保険者や短期雇用特例被保険者に該当することとなった場合(資格継続認可を受けた場合を除く。) |

|

4:その他 |

・雇用される事業が新たに適用事業となり、雇用保険に加入することになった場合 ・在籍出向(元々被保険者)により出向先で新たに被保険者資格を取得した場合であって、出向元に復帰し、再び被保険者資格を取得することとなった場合(在籍専従の場合も該当) ・同一の事業主の下で、船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間の異動があった場合 |

|

8:出向元への復帰等(65歳以上) |

・65歳以上の従業員が出向元に復帰した場合 |

参考:雇用保険被保険者資格取得届(裏面)|ハローワークインターネットサービス

なお、被保険者となったことの原因が複数ある場合、1、2、3のいずれかの番号を記入することになります。

3-10. 賃金

10欄には、雇用保険に新しく加入させる者の資格取得年月日時点における支払態様と賃金月額を記入します。支払態様は、次のいずれかから番号で記載します。

- 1:月給

- 2:週給

- 3:日給

- 4:時間給

- 5:その他

賃金月額には、月額で賃金がいくらになるかを記載します。時給制や日給制を採用している場合、月給に換算して記入しなければならないので注意が必要です。

また、臨時に支払われる賃金(結婚手当や見舞金など)や1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・ボーナスなど)、超過勤務手当などは除いて計算する必要があります。単位は「千円」なので、千円未満は四捨五入して記入しましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄に記入する内容について

3-11. 資格取得年月日

11欄には、雇用保険に加入することになった日を記入します。例えば、2025年(令和7年)4月1日入社の場合、「5-070401」と記載します。生年月日欄と同じように記入しましょう。

なお、雇用保険の資格取得年月日には、雇用契約期間の初日を記載するのがルールです。雇用契約期間の初日が土日・祝日など、会社の休日に該当していても、日付をずらさずに記入します。

また、試用期間を設けている場合にも注意が必要です。本採用日を書いてしまいがちですが、試用期間中であっても雇用保険の資格条件を満たしていれば、試用期間の開始日(雇い入れ日)を記載しなくてはいけません。

3-12. 雇用形態

12欄は、次のなかから該当する雇用形態を選び、番号で記入します。

- 1:日雇

- 2:派遣

- 3:パートタイム

- 4:有期契約

- 5:季節的雇用

- 6:船員

- 7:その他

例えば、週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者(派遣労働者、船員を除く)の場合、3を記入します。また、期間を定めて雇用される有期契約労働者(派遣労働者、船員、パートタイムを除く)の場合、4を記載することになります。

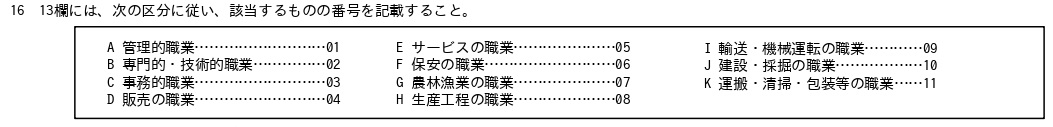

3-13. 職種

13欄には、雇用保険被保険者資格取得届の裏面に書かれている「01」~「11」から該当する職種を番号で記入します。例えば、販売職に従事する場合、「04」と記載します。「4」と1桁で記入しないように注意しましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の「13.職種」欄の区分例と書き方を解説

3-14. 就職経路

14欄には、次のいずれかから就職経路について番号で記入します。

- 1:安定所紹介

- 2:自己就職

- 3:民間紹介

- 4:把握していない

例えば、自社のホームページからの応募で採用に至り入社することになった場合は、「2」を記載します。

3-15. 1週間の所定労働時間

15欄には、雇用保険に新しく加入させる者の資格取得年月日時点における1週間の所定労働時間を記入しましょう。

3-16. 契約期間の定め

16欄には、契約期間の定めがあるかどうかを記入します。「1有」を選択した場合、契約期間を記入する必要があります。また、更新条項の有無も記入しなければなりません。一方、「2無」を選んだのであれば、契約期間や更新条項の有無の記載は不要です。

3-17. 外国人労働者を雇用する場合

17欄~23欄は、外国人労働者を雇用する場合に記入が必要です。被保険者氏名、在留カードの番号、在留期間、資格外活動の許可の有無、派遣・請負就労区分、国籍・地域、在留資格それぞれの欄を指定されている通りに記載しましょう。

その他にも、事業主の住所・氏名・電話番号の記入も必要です。雇用保険被保険者資格取得届の正しい書き方を理解し、抜けや漏れがないよう記入しましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の記入例・書き方や提出先を分かりやすく解説

4. 雇用保険被保険者資格取得届の記入時の注意点

雇用保険被保険者資格取得届は記入項目が多いものの、書式自体は複雑なものではありません。ここでは、雇用保険被保険者資格取得届の記入で注意すべきポイントをピックアップして解説します。

4-1. 書式をダウンロードする場合はルール厳守

雇用保険被保険者資格取得届の書式はハローワークで入手するほか、ハローワークインターネットサービスからダウンロードして印刷もできます。ただし、規定のルールで印刷されていない書類は受理してもらえない可能性があるため、次のようなポイントが守られているかきちんと確認しましょう。

- 用紙はA4サイズで印刷する

- 印刷倍率は等倍(100%)とする

- 書式の左上・右上・右下の端にある■マークが印刷されている

- 印刷が傾いていない

- 印刷が2重にぶれていない

雇用保険被保険者資格取得届は、光学式文字読取装置(OCR)で読み取られます。そのため、記入欄からはみ出して記入すると、正しく読み取られない恐れもあるので注意しましょう。

4-2. 資格喪失から7年以上経過した場合の取得区分は「新規」

過去に雇用保険に加入したことがあり、雇用保険被保険者証を保有している場合でも、資格喪失から7年以上経過すると、データが抹消されてしまうため新規扱いとなります。この場合、雇用保険被保険者資格取得届の取得区分欄には、「2再取得」でなく「1新規」の番号を記入することになるので気を付けましょう。

4-3. 記入内容を間違えた場合は訂正してハローワークに再申請

雇用保険被保険者資格取得届を提出した後、記入内容に書き間違えがあったことに気づいた場合、「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正願」とよばれる申請書で訂正手続きをおこなう必要があります。

こちらの訂正願については、各管轄のハローワークによって項目が異なる場合があるので、書き間違えに気づいたら速やかに所轄のハローワークに連絡して、書類の入手方法や書き方・対応方法を確認するようにしましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の記入を間違えたときの訂正方法

4-4. 期限を大幅に遅れた場合は遅延理由書の提出が必要

雇用保険被保険者資格取得届は、事実発生翌日から翌月10日を提出期限として、管轄のハローワークまで提出する必要があります。

もしこの期限を大幅に遅れてしまった場合、雇用保険被保険者資格取得届の遅延理由書を作成し、雇用保険被保険者資格取得届と一緒に提出する必要があります。遅延理由書を提出すべき遅延の期限は、管轄のハローワークごとに異なりますが、原則、半年以上遅れた場合に提出が必要だと覚えておきましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の遅延理由書の書き方や例文を紹介

4-5. 雇用保険被保険者証の管理に気を付ける

取得区分を「新規」として、雇用保険被保険者資格取得届を提出すると、新しく雇用保険被保険者証が発行されます。雇用保険被保険者証は、退職・転職などで雇用保険の資格を喪失させる際にも必要です。新たに雇用保険被保険者証が発行されたら、速やかに従業員に交付することが原則ですが、正しく管理するよう周知することが大切です。

5. 雇用保険被保険者資格取得届の添付書類

雇用保険被保険者資格取得届の提出に、添付書類は原則不要です。しかし、ハローワークからの求めに応じて添付書類が必要になることもあります。ここでは、添付書類が必要になるケースについて詳しく紹介します。

5-1. 添付書類が必要となるケース

ハローワークが添付書類の提出を求めるケースとしては「事業者として初めて雇用保険の加入申請をする場合」や「保険料の支払いを滞納している場合」、「提出した雇用保険被保険者加入資格取得届の内容に矛盾点がある場合」などが挙げられます。

この場合、提出を求められる主な書類は以下の通りです。

- 賃金台帳

- 労働者名簿

- 出勤簿やタイムカード

- 雇用契約書や就業規則

- 従業員の雇い入れ事実を確認できるもの(社会保険の資格取得に関する書類など)

雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は決められているので、遅れが生じないよう、このような添付書類もすぐに準備できるように管理しておきましょう。

6. 雇用保険被保険者資格取得届の提出方法

雇用保険被保険者資格取得届を作成できたら、所轄のハローワークへ提出が必要です。提出方法には「窓口持参」「郵送」「電子申請」の3種類があります。ここでは、雇用保険被保険者資格取得届のそれぞれの提出方法について詳しく紹介します。

6-1. 管轄のハローワークに持参する

ハローワークは事業所の所在地により管轄が異なるため、自社の管轄となるハローワークをあらかじめ確認しておくことが大切です。窓口へ直接持参する場合は受付時間内でなければ提出できません。また、時期によっては窓口が込み合っており、受付に時間がか掛かる場合もあるので余裕を持って手続きをしましょう。

6-2. 郵送する

雇用保険被保険者資格取得届は郵送でも提出できます。郵送であれば、ハローワークの窓口に出向く必要はなく、時間や手間を削減することが可能です。

ただし、個人情報(マイナンバー)が含まれているため、特定記録や簡易書留など、後から追跡できる方法で郵送することが大切です。また、添付書類や切手を貼付した返信用封筒の同封も必要になります。

なお、郵送の場合の雇用保険被保険者資格取得届の提出日は、書類がハローワークに到着した日です。投函日・消印日が提出日にならないので、期限に間に合うよう早めに手続きを進めましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の郵送方法や他の申請方法について

6-3. 電子申請を利用する

現在、政府は行政手続きの電子申請を推奨しています。雇用保険被保険者資格取得届の申請についても政府のポータルサイトである「e-Gov」から電子申請が可能です。

電子申請を利用するメリットとして以下の点が挙げられます。

- 24時間いつでも申請できる

- ペーパーレスで紙の書類の作成が不要

- マイページで申請状況を確認できる

- パソコン上で申請手続きが完了する

- 申請コスト(用紙代、交通費、郵送代など)を削減できる

電子申請には多くのメリットがありますが、事前に電子申請の登録手続き(電子証明書の取得など)が必要です。また、資本金・出資金が1億円を超える法人などは、雇用保険被保険者資格取得届の電子申請が義務化されているので気を付けましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の電子申請のメリットや手続きの流れ

7. 雇用保険被保険者資格届の作成・提出ルールを理解して正しく手続きしよう

雇用保険は要件を満たす全ての従業員に加入が義務付けられており、事業者は雇用保険被保険者資格取得届を用いて適切に加入手続きをしなければなりません。特に従業員数が多い事業所では雇用保険被保険者資格取得届を作成・提出する機会が増大します。電子申請を有効活用し、申請業務の効率化を図りましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説

入退社のたびに発生する書類作成、行政機関への提出…。

書き損じや、手続きの度にキャビネットを埋め尽くしていく大量のファイル管理に時間を費やしていませんか?

その手間、電子申請で一気に解決できるかもしれません。

◆紙の書類管理から解放される3つのポイント

- 探す手間からの解放: 保管書類はデータで管理。検索すればいつでもすぐに検索可能。

- 手書き・転記からの解放: 人事データをもとに、面倒な申請書類を自動作成。

- 提出・保管からの解放: 作成した書類はオフィスから一括電子申請、物理的な保管場所も不要。

ペーパーレス化で実現する、新しい働き方の第一歩を提案していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

雇用保険被保険者資格取得届の関連記事

-

雇用保険被保険者資格取得届の記入を間違えたときの訂正方法

人事・労務管理公開日:2022.01.13更新日:2025.09.29

-

雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄に記入する内容をくわしく解説

人事・労務管理公開日:2022.01.13更新日:2026.01.29

-

雇用保険被保険者資格取得届の遅延理由書の書き方や例文を紹介

人事・労務管理公開日:2022.01.13更新日:2025.06.03