雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や作成・提出のポイントを解説!

更新日: 2025.9.29 公開日: 2022.1.17 jinjer Blog 編集部

退職・離職などの何らかの理由で、従業員が雇用保険の加入者としての資格を満たさなくなった場合、雇用保険被保険者資格喪失届の作成・提出が必要です。

退職・離職などの何らかの理由で、従業員が雇用保険の加入者としての資格を満たさなくなった場合、雇用保険被保険者資格喪失届の作成・提出が必要です。

今回は、雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や作成・提出のポイント、また提出しなかった場合の罰則を中心に解説していきます。

目次

入退社のたびに発生する書類作成、行政機関への提出…。

書き損じや、手続きの度にキャビネットを埋め尽くしていく大量のファイル管理に時間を費やしていませんか?

その手間、電子申請で一気に解決できるかもしれません。

◆紙の書類管理から解放される3つのポイント

- 探す手間からの解放: 保管書類はデータで管理。検索すればいつでもすぐに検索可能。

- 手書き・転記からの解放: 人事データをもとに、面倒な申請書類を自動作成。

- 提出・保管からの解放: 作成した書類はオフィスから一括電子申請、物理的な保管場所も不要。

ペーパーレス化で実現する、新しい働き方の第一歩を提案していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 雇用保険被保険者資格喪失届とは

雇用保険被保険者資格喪失届とは、雇用保険に加入している従業員が退職や死亡などの要因により、雇用保険の加入条件を満たさなくなった場合に、雇用保険の資格を喪失させるために提出が必要な届出書になります。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要なケースには、従業員の退職・死亡の場合だけでなく、従業員が役員に昇格して雇用保険の適用者でなくなる場合や、労働時間が短くなることにより加入条件を満たさなくなる場合なども含まれます。

届出漏れがないように気を付けましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説

1-1. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要となる従業員

雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要となる労働者には、次のような従業員が該当します。

- 退職する従業員

- 亡くなった従業員

- 役員などになり雇用保険の適用外となった従業員

- 他の事業所へ出向した従業員

- 週の所定労働時間が20時間未満となった従業員

このように、離職した場合以外にも、雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要となる場合があるので注意しましょう。

1-2. 雇用保険被保険者資格喪失届の入手方法

雇用保険被保険者資格喪失届は、ハローワークのホームページよりダウンロードが可能です。

ダウンロードの際には、「様式のみを印刷」する方法と「内容を記入して印刷」する方法のいずれかから選択しましょう。

参考:ハローワーク「雇用保険被保険者資格喪失届」

2. 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方

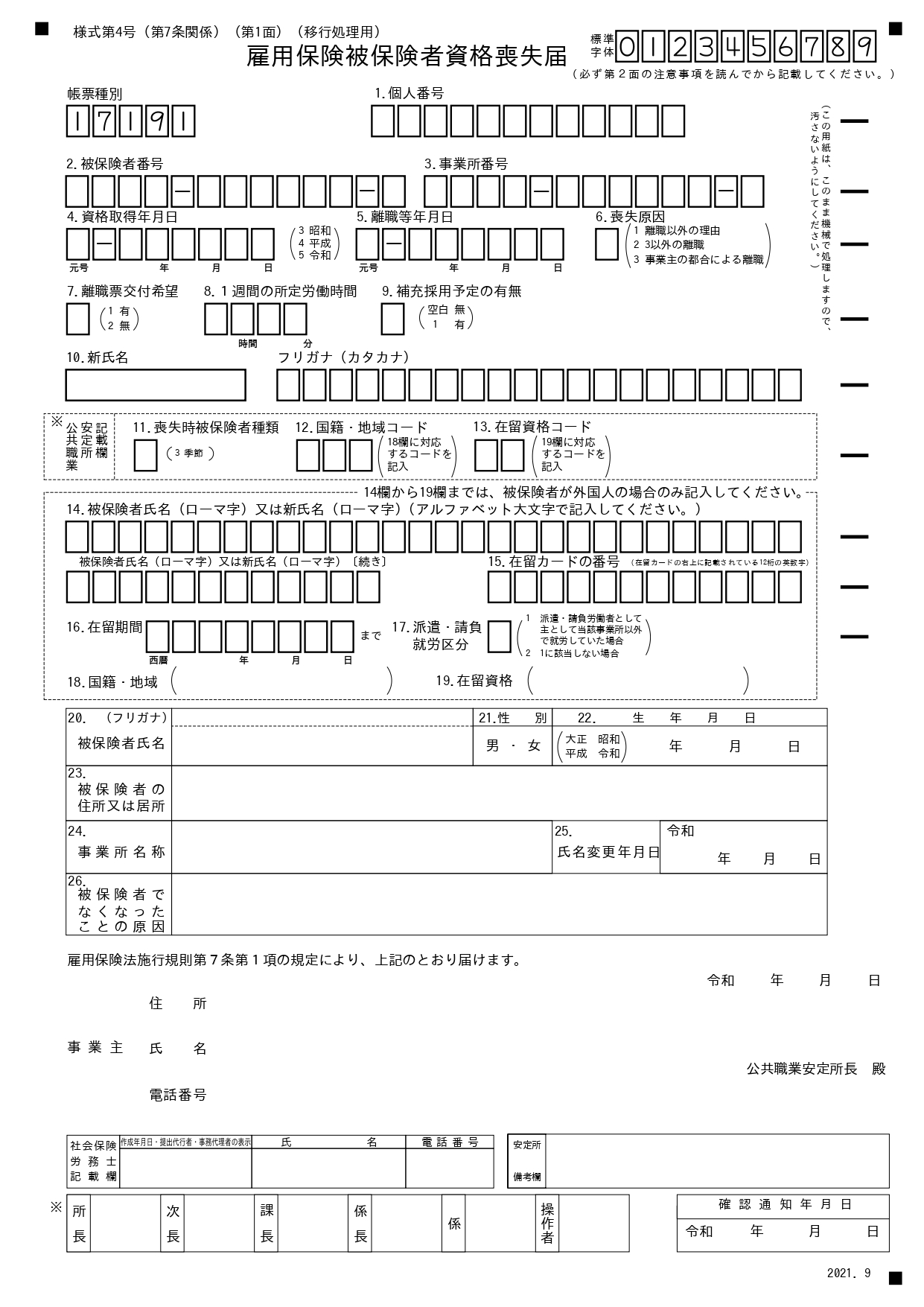

ここからは、雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を解説します。

なお、雇用保険被保険者資格喪失届には合わせて26項目が設けられています。ここでは、主要な項目の書き方について詳しく紹介します。

2-1. 個人番号

従業員の個人番号(マイナンバー)の記入をおこないます。マイナンバーを記入する前には、必ず雇用保険の資格を喪失する本人かどうかの身分確認が必要です。

従業員がマイナンバーの提供を拒否するなどの理由により、マイナンバーを記入せず雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、マイナンバーでの届出が不可である旨の記載をしておきましょう。

2-2. 被保険者番号

被保険者番号には、雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号をそのまま記入します。1981年7月6日より前に発行された被保険番号は16桁となっているため、記入の際には被保険者番号の下10桁の数字を記載して残り1枠を空欄にしておきましょう。

2-3. 事業所番号

事業所番号は、下記の方法で確認することができます。

①適用事業所台帳(雇用保険適用事業所設置届事業主控)

②雇用保険被保険者資格取得届等確認通知書(事業主通知用)

③適用事業所台帳を再発行する

お手元に適用事業所台帳をお持ちではない場合は、管轄のハローワークにて発行できますので、そちらで確認するようにしましょう。

2-4. 資格取得年月日

従業員が雇用保険に加入した日を年月日で記入します。元号部分については、昭和を3、平成を4、令和を5で記入します。

例えば、令和4年4月1日に雇用保険の資格を取得した場合、「5-050401」と記入します。対象の年月日いずれかが1桁の場合も、0を先頭に付けて2桁で記載するようにしましょう。

2-5. 離職年月日

雇用保険被保険者であった最終日を記入します。一般的には、最後に就労した日を記載しますが、退職や役員就任、病気や・けがによる長期欠勤をしていた場合などは「労働者として最後に就労した日」を、死亡により資格を失う場合は「死亡年月日」を記載します。

元号部分は、資格取得届に記載するときと同様に、該当する番号を選択して記入します。

2-6. 喪失原因

雇用保険の資格を喪失する理由について、以下の区分に従い番号を記入します。

「1」:離職以外の理由

死亡、在籍出向、出向元への復帰、船員保険の加入

「2」:3以外の離職

自己都合による退職、定年退職、役員就任、契約期間の満了、懲戒解雇など

「3」:事業主都合の離職

会社都合による解雇、退職勧奨による任意退職

2-7. 離職票交付希望

離職票の交付希望有無を記入します。離職票は、次の就職先が決まっていないなどで、退職者が失業手当の給付を希望している場合に必要です。交付を希望する場合は「1」を、希望しない場合は「2」を選択します。

2-8. 1週間の所定労働時間

「離職年月日」欄に記載された時点の1週間の所定労働時間を記入します。

2-9. 補充採用予定の有無

離職する従業員の代わりに補充採用をする予定があれば「1」を記入します。採用予定がない場合には空欄にしておきましょう。

2-10. 被保険者情報(氏名・性別・生年月日・住所など)

20欄~23欄には、雇用保険の資格を喪失する従業員の氏名・性別・生年月日・住所などの基本情報を記入します。

なお、離職後の住所・居所が明らかである場合、その住所・居所を記入する必要があります。一方、明らかでない場合は、離職時の住所・居所を記入するようにしましょう。

2-11. 事業所名称

事業所名称を記入します。例えば「株式会社〇〇 ××支店」などと記載します。

なお、事業主の氏名・住所・電話番号は、別枠で記入するので注意しましょう。事業主が法人の場合は、主たる事務所の所在地と法人の名称、代表者の氏名を記入することになります。

2-12. 被保険者でなくなったことの原因

離職する従業員が被保険者でなくなることの具体的な原因について記入します。こちらの内容によっては、基本手当の内容に影響するため、なるべく詳細に記入するようにしましょう。

3. 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方のポイント

氏名変更があった場合や、外国人労働者が退職する場合には、雇用保険被保険者資格喪失届の書き方が通常の場合と変わってきます。ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届の書き方のポイントについて詳しく紹介します。

3-1. 印刷・入力時のルールを遵守する

雇用保険被保険者資格喪失届の様式は、ハローワークのホームページからダウンロードできますが、印刷や入力の注意点があります。印刷する際は、等倍(倍率100%)の設定をし、A4の白色様式を用いる必要があります。

また、雇用保険被保険者資格喪失届は、機械で読み取られることから、基準マーク(3点の■)が正しく印刷されているかチェックすることが大切です。印刷した様式が、極度に傾いていないか、かすれがないかなども確認しましょう。

なお、雇用保険被保険者資格喪失届は、システム上で入力してから印刷することも可能です。その場合、半角表記がない箇所は全角で入力しましょう。また、手書きする場合、光学式文字読取装置(OCR)で読み取られることから、□欄を記入する際は、枠からはみ出ないことと、鉛筆(HB程度)を用いて記載することに注意が必要です。

正しく印刷・入力できていない場合、提出しても受理してもらえない恐れもあるので気を付けましょう。

参考:第1章 ハローワーク(公共職業安定所)からのお願い|厚生労働省

3-2. 氏名変更があった場合は新氏名や変更年月日の記載も必要

雇用保険の資格を喪失する従業員が結婚などにより、氏名変更があった場合、「10. 新氏名」欄に変更された新しい氏名を記入します。

この場合「20. 被保険者氏名」欄には、変更前の氏名を記入することになります。また「25. 氏名変更年月日」欄に、氏名の変更があった年月日の記載も必要なので注意しましょう。

3-3. 外国人従業員の場合は「14」欄~「19」欄も記載する

外国人従業員が雇用保険の資格を喪失する場合、「14」欄~「19」欄の記入も必要です。ローマ字氏名、在留カードの番号、在留期間、国籍・地域、在留資格をそれぞれ記載しましょう。

なお、「派遣・請負就労区分」欄には、主として「事業所名称」欄に記入された事業所以外で就労していた場合は1を、該当しない場合は2を記入します。

4. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出に関する注意点

雇用保険被保険者資格喪失届には、書き方だけでなく、提出に関しても気を付けるべき点があります。ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届の提出に関する注意点について詳しく紹介します。

4-1. 提出先はハローワーク(公共職業安定所)

雇用保険被保険者資格喪失届の提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。雇用保険に加入させる従業員の住所を管轄するハローワークではないので気を付けましょう。

4-2. 提出方法は3種類

雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法は「窓口持参」「郵送」「電子申請」の3種類あります。ハローワークの窓口に書類を持参して提出する場合、混雑していると、時間や手間がかかります。また、営業時間にも注意が必要です。

郵送で提出する場合、窓口の営業時間に関係なく提出できるメリットがあります。しかし、書類がハローワークに届くまでに時間を要します。雇用保険被保険者資格喪失届の受理日は、投函日でなく到着日です。また、返送書類を受け取るため、切手を貼り付けた返信用封筒も必要になるので気を付けましょう。

電子申請の場合、時間や場所を問わず手続きできるメリットがあります。また、印刷代や切手代といったコストも削減できます。ただし、インターネット環境を使用するため、セキュリティ対策をしていない場合、不正アクセスによって、外部に機密情報が漏れてしまう恐れもあるので注意しましょう。

関連記事:社会保険手続きの電子申請義務の対象や申請方法について解説

4-3. 提出期限は資格喪失日の翌日から10日以内

雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、雇用保険施行規則第7条により、従業員が雇用保険の被保険者でなくなった日(資格喪失日)の翌日から10日以内です。

従業員が退職することで被保険者でなくなる場合、資格喪失日は退職日の翌日となります。そのため、従業員の退職日の翌々日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないので注意しましょう。

(被保険者でなくなつたことの届出)

第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(省略)

4-4. 後で書き間違えに気づいたら訂正・取消の届出をする

雇用保険被保険者資格喪失届を作成する際、書き間違えが生じることもあるかもしれません。提出前に気づいたのであれば、二重線や修正テープで訂正せず、最初から届出書を作り直しましょう。

一方、提出後に書き間違えに気づいた場合、「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等届訂正(取消)願」の作成・提出が必要です。訂正・取消内容によって、添付書類も変わってきます。書き方や対応方法がわからない場合は、最寄りのハローワークなどに相談してみましょう。

5. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出に必要な添付書類

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する時には、次の6つの添付書類が必要となります。

◇「雇用保険被保険者資格喪失届」提出の際の添付書類6つ

① 出勤簿

② 退職辞令発令書類

③ 労働者名簿

④ 賃金台帳

⑤ 退職届など離職理由が確認できる書類

⑥ 離職票の交付が必要な場合は雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)

離職証明書は、退職者が離職票の交付を希望する際に必要となる書類です。ハローワークから会社宛てに送られてきたところで退職者に渡します。

5-1. 離職証明書(離職票の発行)が不要なケース

退職する従業員の転職先がすでに決まっている場合など、当該退職者が離職票の発行を希望しないのであれば、雇用保険法施行規則第7条に則り、原則として、離職証明書を添付する必要はありません。

ただし、離職日時点で59歳以上である退職者の場合、離職票の発行を希望するかしないかに関係なく、離職票を交付しなければなりません。そのため、離職証明書の添付が必須になるので注意しましょう。

3 事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。

関連記事:離職票と離職証明書の違いや交付されるまでの流れも解説

6. 雇用保険被保険者資格喪失届を作成・提出しない場合はどうなる?

6-1. 退職者の手続きに支障が出る

雇用保険被保険者資格喪失届には提出期限が定められていて、それを過ぎて提出する場合、離職票の発行が遅れる可能性があります。そのため、退職者が失業保険の受給申請にも遅れが生じ、トラブルにつながる恐れもあります。

また、次の勤務先が決まっていて離職票の発行が不要な場合でも、正しく雇用保険の資格喪失手続きがおこなえていないために、転職先で雇用保険の資格取得手続きがスムーズにできない可能性もあります。

このように、雇用保険被保険者資格喪失届を正しく作成・提出しないと、今後の退職者の手続きに悪影響を及ぼすので余裕を持って手続きをしましょう。

6-2. 法律に基づき罰則が課せられる

雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなかった場合、「6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」(雇用保険法第7条違反)の罰則が科される恐れもあります。

第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

出典:雇用保険法|e-Gov法令検索

退職者に影響を及ぼすだけでなく、会社にも損害が生じるため、雇用保険被保険者資格喪失届の重要性を理解し、正しく手続きをおこないましょう。

また、雇用保険以外の社会保険である健康保険や厚生年金保険の資格喪失届の提出期限は、離職日の翌日から5日以内となっています。社会保険それぞれの退職手続きをマニュアル化して明確にしておかなければ、トラブルや罰則につながりうるのでご注意ください。

当サイトでは、そのようなトラブルを未然に防ぐために、社会保険の基礎知識や手続きで担当者がすべきこと、気を付けるポイントなどをまとめた資料を無料で配布しております。社会保険の手続きで不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。

7. 雇用保険被保険者資格喪失届の正確な書き方を理解しスムーズな手続きをしよう

雇用保険被保険者資格喪失届は、離職した従業員が失業給付を受けるために必要となる重要な書類です。

雇用保険被保険者資格喪失届の正確な書き方や作成・提出のポイントを理解し、スムーズな手続きにつなげましょう。

また、手続きの遅延や不備などがあると、離職者が失業給付を受けられないだけでなく、事務作業の負荷増大にもつながるので注意しましょう。

入退社のたびに発生する書類作成、行政機関への提出…。

書き損じや、手続きの度にキャビネットを埋め尽くしていく大量のファイル管理に時間を費やしていませんか?

その手間、電子申請で一気に解決できるかもしれません。

◆紙の書類管理から解放される3つのポイント

- 探す手間からの解放: 保管書類はデータで管理。検索すればいつでもすぐに検索可能。

- 手書き・転記からの解放: 人事データをもとに、面倒な申請書類を自動作成。

- 提出・保管からの解放: 作成した書類はオフィスから一括電子申請、物理的な保管場所も不要。

ペーパーレス化で実現する、新しい働き方の第一歩を提案していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

書き方の関連記事

-

報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説

人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24

-

顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介

人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24

-

回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26

社会保険の関連記事

-

雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説

人事・労務管理公開日:2025.08.08更新日:2025.08.27

-

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.13更新日:2025.10.09

-

70歳以上の従業員の社会保険を解説!必要な手続きや注意点とは

人事・労務管理公開日:2022.04.16更新日:2026.01.28