労働時間とは?定義や範囲、上限ルールを労働基準法の視点から解説

更新日: 2025.12.1 公開日: 2020.3.20 jinjer Blog 編集部

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間を指し、賃金支払いの対象となる時間です。そのため、会社は従業員の労働時間を正確に把握し、適切に管理することが求められます。

しかし、法律上の定義や、どの時間が労働時間に該当するのかを正しく理解している方は意外と少ないのが現状です。本記事では、勤怠管理担当者が知っておくべき労働基準法に基づく労働時間の基本ルールと、正確かつ効率的に管理するためのポイントをわかりやすく解説します。

関連記事:労働時間と労働基準法の基礎知識をわかりやすく解説!休憩や残業の計算方法とは

目次

多様な働き方の導入や度重なる法改正により、労働時間管理はますます複雑になっています。

「この対応で本当に正しいのか?」という日々の不安は、コンプライアンス違反という「知らなかった」では済まされないリスクに直結します。

当サイトでは、労務管理の土台となる労働時間の知識をQ&A形式で解説した資料を無料配布しています。

◆この資料でわかること

- 曖昧になりがちな「勤務時間」と「労働時間」の明確な違い

- 年間労働時間の算出など、給与計算にも関わる重要知識

- トラブルを未然に防ぐための休憩時間の付与ルール

- 罰則リスクを回避するための正しい勤怠管理のポイント

労務リスクへの備えは、企業の信頼を守る第一歩です。自社の勤怠管理体制の見直しに役立ちますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 労働基準法上での労働時間とは

まずは労働時間の定義や類似語と違いなど労働時間を正しく理解するために基本知識を解説します。

1-1.労働時間の定義

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間を指します。これは就業規則で定められた時間かどうかではなく、客観的に見て使用者の指揮命令下にあったかどうかによって判断されます。

例えば、最高裁判例(三菱重工長崎造船所事件)では、会社から着用を義務付けられた作業服や保護具の着脱に要する時間について、「就業を命じられた業務の準備行為」にあたるとして、労働基準法上の労働時間に含まれると判断しています。

また、使用者の明示的な指示だけでなく、職場の慣行や業務上の必要性などによる黙示の指示のもとでおこなわれた作業も、労働時間に含まれる点に注意が必要です。つまり、会社から明確な指示がなくても、実際に業務をおこなわざるを得ない状況であれば、その時間は労働時間とみなされ、賃金支払いの対象となります。

労働時間の判断を誤ると、思わぬ未払い残業が発生するおそれがあります。そのため、労働時間の定義を正しく理解し、適切に管理することが重要です。

参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン|厚生労働省

1-2. 所定労働時間とは?法定労働時間との違い

労働時間は、「法定労働時間」と「所定労働時間」の2種類に区分できます。

法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間のことで、「1日8時間・週40時間」までとされています。原則として法定労働時間を超えて働くことは認められていません。

一方、所定労働時間とは、会社によって定められた労働時間を指し、いわゆる定時のことです。例えば、9時出勤18時退社の場合、会社にいる時間は9時間です。多くの会社で休憩を1時間にしていることが多く、その場合では、実際に働く8時間を所定労働時間としてカウントします。

所定労働時間のポイントは、所定労働時間 = 法定労働時間ではないという点です。所定労働時間は、休憩時間を除き、始業から終業まで会社で働く時間のことを指しているため、8時間未満になる場合もあります。例えば、10時出勤16時退勤の場合、所定労働時間は6時間です。なお、労働時間が6時間を超えない場合は、休憩時間を設けずとも法律上の問題はありません。

1-3. 「労働時間」「就労時間」「勤務時間」などの違いは?

ここまで労働時間の定義について解説してきましたが、「就労時間」「勤務時間」「拘束時間」との違いがよくわからない方もいるかもしれません。法律上の厳密な定義があるわけではありませんが、勤怠管理の観点から次のように整理すると理解しやすくなります。

- (実)労働時間…事業場で仕事をした時間から、休憩時間を差し引いた時間で、実際に労働があった時間(残業含む)

- 就労時間…就業規則に記載されている始業と終業の時間から、休憩時間を差し引いた時間(残業含まず)

- 勤務時間…いわゆる定時をさし、休憩含む就業規則に定められているの始業・就業時間(残業含まず)

- 拘束時間…労働が開始してから終了するまでの時間で、休憩時間を含み事業場にいる時間(残業含む)

なお、会社によっては用語の定義が異なる場合があります。就業規則などでこれらの用語が出てきた場合は、自社での定義を確認し、必要に応じて誤解のない表現に修正することをおすすめします。

2. 労働時間の範囲とは

先に述べたとおり、労働時間は労働者が使用者の指揮命令下にある状態を指します。しかし、どこまでが「使用者の指揮命令下にある状態」とよべるのか、判断がしづらい状況も少なくありません。ここでは、具体的な事例を挙げながら、労働時間の範囲について解説します。

2-1. 労働時間として認められる事例

労働時間には、必ずしも実際に業務をおこなっている時間だけが含まれるわけではありません。使用者の指示や管理によって拘束される時間も、労働時間として認められる場合があります。具体的には、次のような時間が該当します。

- 着用が義務付けられた制服や作業着への着替え時間

- 参加が強制の社内研修や上司からの命令で業務に関する学習をした時間

- 休憩時間中の電話番

- 始業前の朝礼

- 会社で受診が義務付けられた健康診断 など

なお、制服の着用が任意であったり、勉強会や研修が自由参加であったりする場合は、労働時間としてはみなされません。

参考:労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い|厚生労働省

2-2. 労働時間として認められない事例

労働時間として認められない代表的なケースは以下の通りです。

- 通勤時間

- 自主的な勉強会やサークル活動

- 労働者判断による始業時間よりも早い出勤

- 労働から完全に解放された仮眠時間

例えば、自主的な勉強会は労働時間に含まれません。一方で、会社から参加を強制される研修やセミナーは、使用者の指揮命令下にあるため労働時間としてカウントされます。同じ学習活動であっても、会社の指示があるかどうかによって労働時間かどうかが変わる点に注意が必要です。

2-3. 労働時間に含まれるか間違いやすいケース

労働時間に含まれるかどうかで誤解されやすいのが「通勤時間」と「移動時間」です。通勤時間とは、約束する時間に集合場所へ到着することを目的とする行為を指し、出発地や移動手段を労働者が自由に選べるため、原則として労働時間には含まれません。

一方、会社と現場間の移動時間は、使用者の指揮命令下でおこなわれる際に労働時間としてカウントする必要があります。ただし、直行・直帰が認められている場合に、会社経由で現場へ移動した時間や、集合場所から現場へ向かう時間は、通勤時間と同様に労働時間に含めないと解釈されます。

参考:事務所と現場の移動時間を見直してみませんか?|厚生労働省

3. 労働時間には法律上の上限がある

労働時間には法律で定められた上限があります。もし労働時間を誤って計算し、上限を超えてしまうと違法となる可能性があります。ここでは、労働基準法に基づく労働時間の上限規定について詳しく見ていきましょう。

3-1. 原則1日8時間・週40時間を超えて働かせてはいけない

労働基準法第32条では、法定労働時間として「1日8時間、週40時間」が定められており、原則としてこれを超えて労働させることは認められていません。やむを得ず法定労働時間を超えて働かせる場合には、労使で36協定を締結し、労働基準監督署に届出をおこなう必要があります。

関連記事:労働時間の上限は週40時間!法律違反にならないための基礎知識

3-2. 法定労働時間を超えた労働時間は時間外労働になる

法定労働時間を超えて働いた場合、その時間は「時間外労働」となり、割増賃金の支払いが必要です。残業には「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。

- 法定内残業:所定労働時間を超えても、法定労働時間内の労働時間

- 法定外残業:法定労働時間を超えて働いた時間

割増賃金の支払いが義務付けられているのは法定外残業の時間です。なお、時間外労働の割増率は、月60時間以内の部分は25%以上、月60時間を超える部分は50%以上となります。

関連記事:残業による割増率の考え方と残業代の計算方法をわかりやすく解説

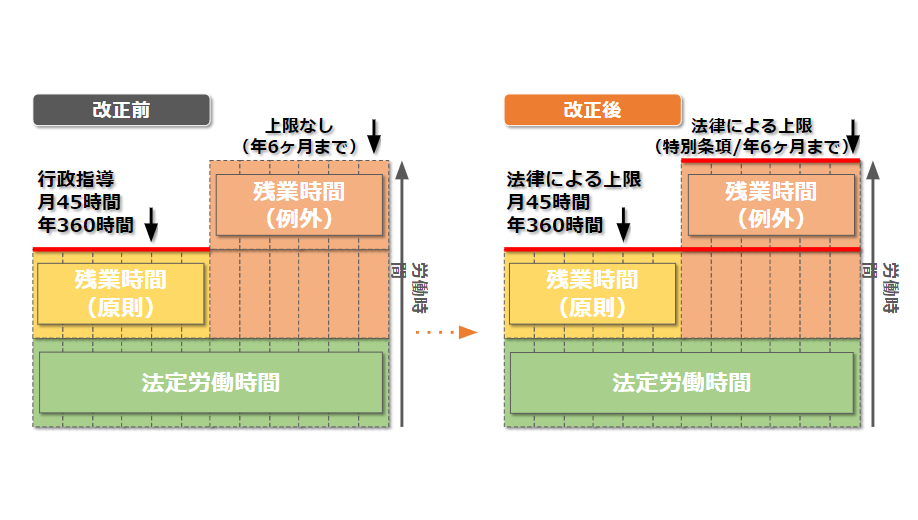

3-3. 36協定を締結すれば月45時間・年360時間以内の残業が可能

従業員に時間外労働をさせるためには、36協定の締結と届出が必要です。

ただし、36協定を結んでいても、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間です。限度を超えた長時間の残業は法律違反による処罰の対象になるため、「気が付いたら上限を超えていた」ということがないように管理しなくてはなりません。

労働時間にまつわる内容(休憩や残業を含む)は、労働基準法でも明確に規定されているため、人事担当者は最初に理解すべき内容であるといえます。

当サイトでは、労働時間でよくいただく質問についてまとめた資料を無料で配布しておりますので、労働時間について詳細まで確認したい方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

3-4. 特別条項付きの36協定があれば年720時間まで残業できる

特別条項付き36協定を締結している場合、特別な事情があるときに限り、年間で最大720時間まで時間外労働をさせることが可能です。ただし、無制限ではなく、次の条件を守る必要があります。

- 2ヵ月~6ヵ月平均で時間外労働(※休日労働を含む)は月80時間以内

- 月間の時間外労働(※休日労働を含む)は100時間未満

- 時間外労働が⽉45時間を超えられるのは年6ヵ⽉まで

これらの条件を守ることで、労働者の健康に配慮しながら特別な残業が可能となります。

関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

3-5. 労働時間と休日の関係性

休日は「法定休日」と「所定休日」の大きく2種類に分けられます。法定休日とは労働基準法第35条で定められた休日のことで、「1週に1日または4週で4日」以上の付与が雇用者に義務付けられています。なお、36協定を締結すれば、法定休日の労働も可能です。法定休日の労働のことを「休日労働」といいます。休日労働にも割増賃金の支払いが義務付けられており、割増率は35%以上です。

これに対して、所定休日とは、会社が法定休日以外に独自に設定する休日のことを指します。所定休日に出勤した場合は、通常の勤務日と同様の扱いになります。ただし、週の法定労働時間(40時間)を超えた分は時間外労働として割増賃金の支払いが必要です。

例えば、法定休日と所定休日に1日9時間労働をした場合を考えてみましょう(ここでは便宜上、週40時間の法定労働時間は考慮しないこととします)。法定休日に9時間労働した場合、休日労働が9時間と計算されます。一方、所定休日に9時間労働した場合、所定労働が8時間、時間外労働が1時間と計算されます。

関連記事:所定休日と法定休日の違いとは?休日出勤時の割増賃金の考え方も解説

4. 労働時間と休憩時間の関係性

労働時間と必要な休憩時間は、従業員の健康を守るために密接に関係しています。労働基準法第34条により、従業員には所定の休憩時間が与えられなければなりません。

この休憩時間は「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間」と定義されています。つまり、労働者が継続して働くことによる負担を軽減し、労働効率を向上させるために設定されているのです。労働時間と休憩の適切な管理のため、詳しくみていきましょう。

4-1. 労働基準法上で必要になる休憩時間

休憩時間は、労働時間数に応じて付与すべき時間が変わります。

労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることを義務付けています。

この休憩時間は、労働から離れることが保障された時間であり、会社は従業員が適切に休憩を取れるよう配慮しなければなりません。休憩中に業務をおこなわせた場合、その時間は労働時間として扱われるため、改めて別の時間帯に休憩を設けるなどの調整が必要になります。

4-2. 休憩時間は労働時間に含まれない

労働時間を計算する際に混同しやすいのが、休憩時間を含めるかどうかです。給与計算に関わるため、正確に区別する必要があります。

休憩時間は労働から解放された時間とされるので、原則として労働時間には含めません。例えば、勤務時間が9時~18時で休憩が1時間の場合、労働時間は9時間ではなく休憩を除いた8時間となります。給与もこの8時間を基準に計算します。

ただし、休憩中でも「電話番をする」「上司からの指示に対応する」など、使用者の指揮命令下にある場合は労働時間とみなされ、賃金の支払いが必要です。

関連記事:労働時間に休憩は含まれる?労働基準法での休憩時間の定義と計算ルールを解説

4-3. 雇用形態に関わらず与える必要がある

労働基準法では、休憩時間のルールが雇用形態に関わらずすべての労働者に平等に適用されることが定められています。正社員、パート、アルバイト、派遣社員といったさまざまな雇用形態に関係なく、労働時間に応じた適切な休憩を与えることが求められます。また、労働時間の途中に休憩を与えることが義務付けられている点にも注意が必要です。

ただし、労働基準法上の管理監督者には、労働時間・休憩・休日の規定が適用されないため、休憩を与えなくても法律違反にはなりません。しかし、健康的な労働環境を維持し、業務効率を高める観点から、管理監督者に対しても必要に応じて休憩を設けることが望ましいといえます。

関連記事:労働時間の上限規制は管理職にもある?管理監督者との違いを理解しよう

4-4. 一括して取得させる必要がある

労働基準法では、休憩は原則として全従業員に一括して取得させる必要があります。一斉に休憩を付与することで、労働者がしっかりと休息を取り、業務の効率を向上させることが期待されます。

しかし、業種や業態によっては一斉休憩が難しい場合もあり、その際には労使協定を締結することで例外が認められることもあります。また、特定の業種、例えば官公署や運輸交通業では、業務の特性により一斉付与が適用されないことがあります。このように、労働基準法には、従業員の健康と業務の効率を両立させるための柔軟な対応が求められています。

参考:労働基準部 監督課 労働基準法の概要 労働時間|厚生労働省

5. 労働時間の正しい計算方法

労働時間の計算は、正確な勤怠管理をおこなううえで非常に重要です。ここでは、労働時間を正しく計算するための手順を紹介します。計算方法を理解し、給与支払いを適切におこなうための基盤を築きましょう。

5-1. 労働時間の計算手順

労働時間の計算手順は次の通りです。

- 勤務時間から休憩時間を引いて労働時間を求める

- 遅刻・早退の有無をチェックし、あれば時間を差し引く

- 1日の法定労働時間(8時間)を超えた残業時間を求める

- 週の法定労働時間(40時間)を超えた残業時間を求める

労働時間を計算する際は、残業時間と明確に区別しておくことで、給与計算のミスを防止できます。また、1日の労働時間が法定内であっても、例えば1日7時間を週6日勤務すると週の法定労働時間を超えるため、残業時間は週単位でも確認する必要があります。

5-2. 労働時間の計算例

ここでは具体的に2つのケースを例にして、労働時間の計算をみていきましょう。

■所定労働時間が1日8時間の場合

始業9時で終業18時の従業員が20時まで残業した場合、労働時間の計算は以下の通りです。

(20時 - 9時) - 休憩1時間 = 10時間

労働時間が10時間となるため、少なくとも1時間の休憩の付与が必要となります。また、法定労働時間から2時間超過しているため、この2時間分に対して25%割増した賃金を支払わなくてはいけません。

■所定労働時間が1日6時間の場合

始業9時で終業15時の従業員が20時まで残業した場合も、労働時間の計算は以下の通りです。

(20時 - 9時) - 休憩1時間 = 10時間

所定労働時間が6時間であれば、本来なら休憩が不要ですが、実労働時間が10時間を超えるため少なくとも1時間の休憩の付与が必要です。また、労働時間10時間のうち、法定労働時間(8時間)を超えない2時間は法定内残業となります。残りの2時間が法定外残業となり、割増賃金の支払いが必要です。

関連記事:労働時間を正しい計算の仕方や注意点をわかりやすく解説

6. 労働時間の正しい管理方法

労働時間を適切に管理することは、従業員の健康維持や労働基準法の遵守、さらに会社の持続的な成長に直結する重要な業務です。ここでは、労働時間を正確に把握し、法令に沿った管理をおこなうための基本的な考え方と具体的な手法を解説します。

6-1. 労働時間の計算は1分単位が原則

労働時間は原則として1分単位で計算する必要があります。そのため、15分単位や30分単位で労働時間を切り捨てて給与計算をおこなうことは違法となり、未払い賃金の請求につながる可能性があるため注意が必要です。

ただし、1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜労働それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる端数処理は、必ずしも労働者に不利になるものではなく、事務処理の簡便化を目的とした方法として認められています。

参考:労働時間を適正把握し正しく賃金を支払いましょう|厚生労働省

関連記事:労働時間を1分単位で計算する原則はいつから?労働時間の把握の義務化を解説

6-2. 労働時間は客観的な方法で把握する必要がある

労働時間は、原則として次のいずれかの方法で客観的に把握することが求められます。なお、やむを得ない場合に限り、自己申告による管理も認められています。

- 使用者が自ら現認して確認する方法

- タイムカード・ICカード・PC使用時間など、客観的な記録に基づく確認する方法

使用者が全従業員の労働時間を現認することは現実的に困難であり、勤怠管理に追われることで業務効率が低下するおそれがあります。そのため、勤怠管理システムの導入がおすすめです。

勤怠管理システムを活用すれば、タイムカードだけでなく、PC・スマホ・ICカード・生体認証など多様な打刻方法に対応可能で、労働時間をリアルタイムに把握できます。さらに、法定上限を超えそうな従業員に対して早期に警告を出すことで、長時間労働の抑制にも役立ちます。

6-3. 会社には安全配慮義務が定められている

労働安全衛生法などにより、従業員を雇用する会社には、安全配慮義務が課されています。これは、従業員が健康で安全に働ける環境を整えることを使用者に求めるものであり、単なる義務の遵守にとどまらず、会社の社会的責任としても重要視されています。

例えば、時間外労働・休日労働が1ヵ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者(高度プロフェッショナル制度適用者を除く)が申し出た場合には、医師による面接指導の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第66条の8)。この面接指導では、従業員の健康状態や過労のリスクを評価し、必要に応じて勤務時間の短縮や業務内容の調整など、具体的な措置が検討されます。

また、従業員の健康を守るためには、単に法律上の義務を果たすだけでなく、日常的な労働時間の管理や長時間労働の抑制策を講じることが不可欠です。例えば、フレックスタイム制や在宅勤務の活用、業務の効率化による残業削減、定期的な健康相談の実施などが考えられます。これらの施策により、従業員が心身ともに健康な状態で働ける環境を整えることが、会社の持続的な成長にもつながります。

参考:医師による長時間労働面接指導実施マニュアル|厚生労働省

関連記事:労働時間の短縮による課題とその対策をわかりやすく解説

7. 労働時間と労働基準法においてよくある質問

労働時間と労働基準法のルールに関して、よくある質問とその回答をご紹介します。

7-1. 取引先との会食や接待は労働時間に該当しますか?

会食への参加が会社から義務付けられたものではなく、自由参加が認められている場合は、労働時間に該当する可能性は低いです。逆に、契約を取るために会食への参加が業務命令となっている場合は、労働時間としてみなされる可能性は高いでしょう。

7-2. 会社と現場間の移動時間は労働時間に該当しますか?

会社と現場間の移動時間は、原則として労働時間の扱いとなります。

会社の指示で現場から事務所へ移動し、会社で片づけをおこなっていたケースが、過去の判例では労働時間として認められています。会社で資材を積んで、車で現場へ向かう最中に打ち合わせをするケースも同様です。

しかし、任意で会社に立ち寄った後に現場に移動したケースでは、自宅から現場への直行直帰が認められていたことから通勤としてみなされ、労働時間としては解さないとされた判例もあります。

参考:事務所と現場の移動時間を見直してみませんか?|厚生労働省

7-3. 労働時間の上限を超えた場合はどうなりますか?

法定労働時間を超えて従業員を働かせることは、労働基準法に違反する行為です。たとえ36協定を締結していた場合でも、時間外労働の上限を超えて労働させれば違法となり、労働基準法第119条に基づき、6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が課される可能性があります。

さらに、時間外労働の超過は未払い賃金の発生や労使間トラブルを引き起こす原因となり、会社にとって大きな経済的負担となります。加えて、法令違反が公になれば、社会的信用の低下、取引先や求職者からの信頼失墜など、長期的な損失につながるリスクもあります。

そのため、法令遵守はもちろん、従業員の心身の健康を守る観点からも、労働時間の適切な管理は欠かせません。

8. 労働時間について基本を把握して労働環境の改善をしよう

労働時間とは、従業員が使用者の指揮命令下で働いている時間を指します。誤った計算により労働時間を把握すると、法令違反による未払い賃金の発生や従業員とのトラブルといったリスクが生じます。そのため、労働時間の正確な定義を理解し、適切に管理することが不可欠です。

効率的かつ正確に管理する方法としては、勤怠管理システムの活用が有効です。勤怠管理システムを給与計算ソフトと連携させれば、労働時間の集計から給与計算・支払いまでを一元化し、業務の効率化が可能になります。

多様な働き方の導入や度重なる法改正により、労働時間管理はますます複雑になっています。

「この対応で本当に正しいのか?」という日々の不安は、コンプライアンス違反という「知らなかった」では済まされないリスクに直結します。

当サイトでは、労務管理の土台となる労働時間の知識をQ&A形式で解説した資料を無料配布しています。

◆この資料でわかること

- 曖昧になりがちな「勤務時間」と「労働時間」の明確な違い

- 年間労働時間の算出など、給与計算にも関わる重要知識

- トラブルを未然に防ぐための休憩時間の付与ルール

- 罰則リスクを回避するための正しい勤怠管理のポイント

労務リスクへの備えは、企業の信頼を守る第一歩です。自社の勤怠管理体制の見直しに役立ちますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

法律の関連記事

-

法律上の上限はなし?福利厚生費の限度額を解説

経費管理公開日:2022.05.10更新日:2024.05.29

-

消費税なしは法律上問題なし?記載がない請求書の扱い方について

経費管理公開日:2022.05.10更新日:2025.06.23

-

出勤簿は印鑑の押印だけでも大丈夫?法律的な問題点を解説

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.05.13

労働時間の関連記事

-

副業の労働時間通算ルールはいつから見直される?改正の最新動向

勤怠・給与計算公開日:2025.12.17更新日:2026.01.15

-

着替えは労働時間に含まれる?具体的なケースや判例を交えながら分かりやすく解説

勤怠・給与計算公開日:2025.04.16更新日:2025.10.06

-

過重労働に該当する基準は?長時間労働との違いや影響を解説

勤怠・給与計算公開日:2025.02.16更新日:2025.08.19