社会保険とは?企業や従業員の加入条件や手続き方法、適用拡大など注意点を解説

更新日: 2025.9.17 公開日: 2022.1.26 (特定社会保険労務士・中小企業診断士)

人事担当者にとって、社会保険の制度理解は重要事項です。しかし、社会保険制度が複雑かつ法改正も多いため、何から覚えればいいか分からずお困りの方もいるでしょう。

この記事では、社会保険の基礎となる概要や国民健康保険との違い、加入条件や扶養制度、法改正の内容などを詳しく解説します。

関連記事:労務とは?人事との違いや業務内容、労務に向いている人などを解説

目次

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。

「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。

とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

◆この資料でわかること

- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント

- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧

- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説

- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?

この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 社会保険とは

社会保険とは、国民が病気、けが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらすさまざまな保険事故に遭遇した場合に、一定の給付をおこない、国民の生活の安定を図ることを目的とした強制加入の保険制度です。

社会保険は、社会保障制度の1つであり、公的扶助、社会福祉、保健医療・公衆衛生が含まれます。

2. 【人事担当者は要確認】社会保険の種類

社会保険はさまざまな分類がなされますが、広義の社会保険は次の5つです。

- 健康保険

- 厚生年金保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 労働者災害補償保険

なお、教義では健康保険と厚生年金保険、介護保険を社会保険と呼び、雇用保険と労働者災害補償保険を労働保険と呼び分ける場合もあります。各法律の内容は非常に細かく、すべてを網羅して理解することは難しいものです。ここでは、人事担当者向けに、概要のみ抜粋して解説します。

2-1. 厚生年金保険

厚生年金は公的年金制度の一つです。20歳以上60歳未満の全国民が加入する国民年金(基礎年金)と、被用者が加入する厚生年金保険の二階建てとなっています。

厚生年金保険は、老齢・障害・死亡といった保険事故の際に必要な給付がおこなわれ、支給額は支払った保険料や、各種条件により変動します。

保険者は政府、事務処理は日本年金機構がおこないますが、厚生年金にまつわる手続きは人事担当者など使用者側が実施します。実際に加入する制度は、下記の被保険者区分により異なります。

|

被保険者区分 |

概要 |

|

第一号被保険者 |

・自営業者や学生など第二号、第三号以外の被保険者が加入 ・基礎年金を受給できる |

|

第二号被保険者 |

・会社員や公務員などが加入 ・保険料の半分は会社が負担する |

|

第三号被保険者 |

・会社員などに扶養されている配偶者が加入 ・保険料の自己負担はない ・基礎年金を受給できる |

上記に加えて、企業によっては3階建て部分に相当する「企業年金」を導入しているケースもありますが、国が運用している公的な制度ではありません。企業年金のように、企業や個人が独自に加入する者を私的年金制度といい、より豊かな老後生活を送るため、それぞれが任意で加入する仕組みとなっています。

2-2. 健康保険

健康保険とは、国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療を受けられる医療制度を実現するための公的医療保険制度として運用されてきました。病気やけが、またはそれに伴う休業や出産、死亡に備える目的で、さまざまな給付が存在します。

主な給付として、被保険者が病気やけがをした際、原則として医療費が3割負担となる「療養の給付」が挙げられ、残りの7割は保険者が負担します。保険者とは、健康保険制度の運営主体のことで、保険給付や保険料徴収などの事務をおこなう団体です。

中小企業などが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)と、大企業などが設立する健康保険組合に大別されます。

健康保険と一口にいっても、被用者以外が加入する国民健康保険や、75歳以上が加入対象となる後期高齢者医療保険などの種類があり、それぞれ加入対象者、給付内容が異なる点に注意しましょう。

加入できる制度は、職業や年齢などにより、下記のように分かれます。

|

保険の種類 |

概要 |

|

健康保険 |

・健康保険の適用事業所で働く会社員が加入できる ・保険者(運用主体)は全国健康保険協会や各健康保険組合 |

|

船員保険 |

・船員として船舶所有者に雇われる人が加入できる ・保険者は全国健康保険協会 |

|

共済保険 |

・国家公務員、地方公務員、私学の教職員が加入できる ・保険者は各種共済組合 |

|

国民健康保険 |

・健康保険、船員保険、共済保険のいずれかに加入していない自営業者や一般住民などが加入 ・保険者は居住地の市区町村 |

|

後期高齢者医療制度 |

・75歳以上の高齢者などが加入 ・保険者は後期高齢者医療広域連合 |

2-3. 労働者災害補償保険法

労働者災害補償保険(通称、労災保険)は、業務上の事由または通勤による従業員の負傷・疾病・障害または死亡に対して、従業員やその遺族のために、さまざまな保険給付をおこなう制度です。ほかの制度と同様に、非常に多岐にわたる給付・補償がおこなわれています。

労災保険の保険料は、原則会社が全額負担することも特徴的です。保険者は政府となります。

会社は一人でも労働者を雇用する際は、必ず労災保険に加入する必要があり、雇用形態は問いません。正社員・パートやアルバイト・派遣社員など、労働者を抱える場合は強制加入となるため留意しましょう。

2-4. 雇用保険

雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と、就職の促進を目的とした制度です。離職時にハローワークで手続きをおこなう失業給付(基本手当)が代表的ですが、育児・介護をおこなう従業員を対象とした育児休業給付、介護休業給付をはじめ、能力開発を支援する教育訓練給付などもあります。

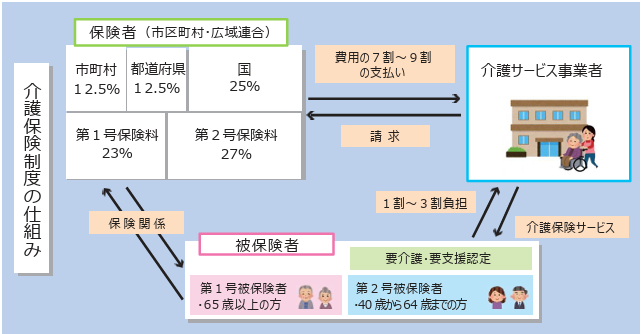

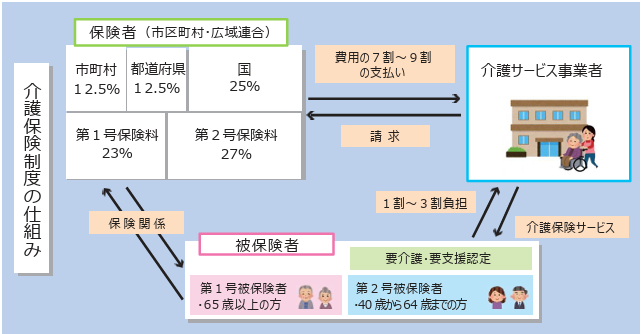

2-5. 介護保険

介護保険とは、40歳から64歳までの第二号被保険者、65歳以上の第一号被保険者に対し、要介護認定や要支援認定を受けたときに、介護サービスを受けられる制度です。高齢化が進む日本において、介護を社会全体で支えていくために2000年に創設された制度です。

他の社会保険とは異なり、40歳から加入する点が特徴的で、介護保険料は医療保険料と同様に、会社と被保険者で2分の1ずつ負担します。介護保険の保険者は市区町村や広域連合です。

40歳以降の加入が義務付けられており、制度の内容は、下記の2種類の被保険者区分により違いがあります。

|

被保険者区分 |

概要 |

|

第1号被保険者 |

・40歳以上65歳未満の医療保険加入者が対象で、医療保険料と一緒に徴収される ・老化に起因する特定疾病により、要介護(要支援)状態となった場合のみ給付を受けられる |

|

第2号被保険者 |

・65歳以上が対象 ・第1号被保険者は所定の年齢に達すると、自動的に第2号被保険者に切り替わる ・市区町村が徴収し、原則は年金からの天引き ・要介護状態、要支援状態に認定されることで給付を受けられる |

3. 事業所(企業)の社会保険加入条件

社会保険には、保険ごとに加入条件が定められています。まずは、企業の加入条件について解説します。

関連記事:社会保険資格喪失証明書とは?発行手続きと国民健康保険への切り替え方法、必要書類を解説

3-1. 強制適用事業所

強制適用事業所とは、その名の通り、強制的に社会保険の加入が義務付けられている事業所(企業)を指します。ここでの社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことで、要件は以下のとおりです。

いずれかに該当する事業所が強制加入となる

(1)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所

a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業o士業など

(2)国又は法人の事業所

3-2. 任意適用事業所

任意適用事業所とは、強制適用事業所とならなかった事業所のうち、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けて、健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所を指します。

認可を受けて適用事業所になると、保険給付や保険料負担などは、強制適用事業所と同じ扱いとなります。

こちらの記事では、適用事業所についてより詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

関連記事:社会保険適用事務所とは?適用拡大を受けた社会保険加入要件や遡及適用について解説

4. 従業員の社会保険加入条件

特定適用事業所、任意特定適用事業所、国、地方公共団体に属する事業所については、以下の4条件をすべて満たした場合には短時間労働者も加入します。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある

- 学生でない(夜間学生や通信制は除く)

- 月額賃金が8.8万円以上

なお、2024年10月から、従業員51人以上の企業が対象となります。社会保険の加入条件の詳細について、次の記事でも解説しています。

関連記事:社会保険の加入条件をやさしく解説|短時間労働や例外パターン、よくある質問も紹介

4-1.社会保険の加入手続きと必要書類

社会保険の加入手続きは、事業所が厚生年金保険および健康保険に加入する手続きと、適用事業所の従業員が社会保険に加入する手続きに大別されます。

事業所が社会保険に新たに加入する際は、「新規適用届」という書類を日本年金機構に提出します。

従業員が社会保険に加入する手続きを「資格取得手続き」と呼び、「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出します。

ほかにも、社会保険の加入や喪失に関するさまざまな手続きが存在します。手続きの種類と必要書類は、次の記事もあわせてご確認ください。

関連記事:社会保険の加入手続きや必要書類、加入対象の従業員の範囲もあわせて解説

5.社会保険料の計算方法と料率

社会保険料は、被保険者の標準報酬月額に各保険料率を掛けて算出します。ここでの社会保険料とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険を指し、雇用保険と労働者災害補償保険法の2つは労働保険として別の計算方法で求めます。

詳しい計算方法や社会保険の料率について、次の記事で解説しているので、あわせてご確認ください。

関連記事:【令和7年度】社会保険の最新料率や改定タイミング、計算方法について徹底解説!

6. 人事担当者は知っておきたい社会保険の基本ルール

従業員を初めて雇用する企業や、人事担当者となり日が浅い方は、社会保険の何から学べばいいか分からず迷ってしまうでしょう。ここでは、ぜひ人事担当者に知っておいていただきたい基本のルールについて、抜粋して紹介します。

6-1. 社会保険の扶養制度

社会保険の中でも健康保険には、「被扶養者」という制度があります。被扶養者とは、主として被保険者により生計を維持している親族です。

親や子どもなどの家族を扶養に入れる際、収入要件や同居・別居に応じた生計維持要件、また原則として国内居住も要件となります。詳細は、次の記事であわせてご確認ください。

関連記事:親を社会保険の扶養に入れることは可能?条件や手続きを解説

6-2. 週の所定労働時間20時間以上の考え方

短時間労働者の社会保険の加入条件を確認する際、週の所定労働時間20時間の数え方が分かりづらいと感じるかもしれません。週20時間とは、雇用契約書や労働条件通知書で定めた所定労働時間で判断します。とある週だけ、たまたま20時間を上回った場合、臨時的な労働時間とみなされ、社会保険の条件には影響しません。

しかし、労働時間の実態が2ヵ月以上連続で20時間を超え、3ヵ月目以降も続く見込みがあれば、3ヵ月目から社会保険加入となります。

6-3.国民健康保険と任意継続被保険者

自営業者やフリーランスなどが加入する公的医療保険が国民健康保険です。

健康保険の被保険者が離職したのち、すぐに他の事業所の健康保険に加入しない場合、継続して健康保険に加入できる「任意継続被保険者」という制度があります。

「任意継続被保険者」は、最大2年間まで在職時の健康保険に継続加入ができるもので、一定の要件を満たす個人が任意で手続きをおこなって加入します。

退職後は、国民健康保険に加入することが一般的と考える従業員もいます。従業員によっては任意継続を選択したい人がいるかもしれません。人事担当者から任意継続被保険者の案内をおこなうと、より親切でしょう。

6-4.複数事業所で働く従業員の社会保険適用

働き方改革が進み、徐々に副業・複業を許可する企業が増えつつあります。人事担当者としては、複数の事業所で同時に社会保険加入となる従業員に対し、適切な情報提供と労働時間管理が求められます。

ただし、副業といっても、必ずしも雇用契約を結ぶわけではなく、業務委託(請負・委任等)契約を選択するケースも多いです。社会保険加入のトラブルを起こさないためにも、まずは社内の副業・兼業規定を検討し、副業時の社内申請ルールなどを整備しましょう。

6-5.70歳以上の従業員の取扱い

2021年4月に高年齢雇用安定法改正が施行され、70歳までの就労確保努力義務が各企業に課せられるようになりました。

また、75歳を迎えるもしくは75歳以上の労働者を雇用する場合は、健康保険被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者へと移行します。

7. 社会保険の法改正|注目トピック

社会保険はこれまで何度かの法改正が実施されています。ここでは過去の法改正によって変更された点を解説します。

7-1. 社会保険の適用拡大

より多くの労働者が医療保険や年金制度の保障を受けられるように、社会保険の適用拡大が続いています。2024年10月の改正では、これまで従業員数が101名以上の企業が対象だったところ、従業員数51人以上の企業にも適用が拡大されました。今後、従業員数50人以下の企業でも、法改正がおこなわれて適用対象となる可能性があるため注意しましょう。

社会保険の適用拡大について、次の記事もあわせてご確認ください。

関連記事:社会保険適用拡大とは?拡大対象となる企業や対応方法を解説

7-2. 年収の壁・支援強化パッケージ

いわゆる「年収の壁」に関しては、働き方や所得に応じた社会保険料や税負担の軽減策が検討・実施されています。

配偶者、特に扶養範囲内で働く配偶者が一定の年収を超えると保険料負担が増えてしまいます。そのため、保険料負担への支援策の強化が進められています。

8.社会保険のよくある質問

社会保険のよくある質問に対して回答していきます。

8-1.社会保険の代表的な罰則は?

社会保険の加入義務に違反した場合、罰則金や行政処分、刑事罰などが下される場合があります。過去2年分の保険料を遡及徴収されたり、延滞金が発生したりするなど、ペナルティによっては企業のレピュテーションリスクもあります。

ハローワークに求人掲載ができないなど、企業活動にも影響が出るため、社会保険加入のルールは必ず守るようにしましょう。

また、未加入時の罰則に関して詳しく知りたい方は以下の関連記事をご確認ください。

関連記事:社会保険未加入での罰則とは?加入が義務付けられている企業や従業員の条件も解説

関連記事:社会保険の遡り加入が必要なケースや支払い方法を解説

8-2.月額8.8万円には何が含まれますか?

短時間労働者の社会保険加入条件の1つである、月額8.8万円の算定にあたっては、基本給および諸手当をもとに判断されます。

ただし、結婚手当などの臨時に支払われる賃金や、賞与のように1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金、さらに最低賃金の対象とならないとされている精皆勤手当・通勤手当・家族手当などは、算定の対象外とされています。

8-3.社会保険の手取り額などの計算をシミュレーションできますか?

厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」にて、簡単なシミュレーションが可能です。ただし、あくまでもシミュレーションは目安としてご活用いただくと良いでしょう。

9. 社会保険の種類・違いを理解して正しく社会保険料を計算しよう

社会保険には厚生年金や健康保険などさまざまな種類があり、人事担当者は加入条件や制度内容を正しく理解しておくことが求められます。未加入は罰則の対象となるため注意が必要です。

また、法改正により制度内容が度々変わるため、最新情報を効率よく管理するのもポイントです。クラウド型人事労務システムなら、法改正への対応が自動でおこなわれるため、社会保険の適切な手続き・管理におすすめです。

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。

「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。

とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

◆この資料でわかること

- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント

- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧

- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説

- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?

この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

社会保険の関連記事

-

雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説

人事・労務管理公開日:2025.08.08更新日:2025.08.27

-

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.13更新日:2025.10.09

-

70歳以上の従業員の社会保険を解説!必要な手続きや注意点とは

人事・労務管理公開日:2022.04.16更新日:2026.01.28